Sosok yang pertama kali menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab, terutama ilmu nahwu/sharaf (Arabic grammar), pada diri saya adalah ayah saya sendiri, Kiai Abdullah Rifa’i rahimahu ‘l-Lah, seorang kiai kampung yang mengelola pesantren kecil di sebuah desa bernama Cebolek (Ya, desa ini ada kaitannya dengan Serat Cebolek yang terkenal itu, karangan pujangga besar Surakarta, Yasadipura I).

Ayah saya mencintai luar biasa ilmu nahwu, dan membaktikan sebagian besar hidupnya kepada bidang pengetahuan klasik ini.

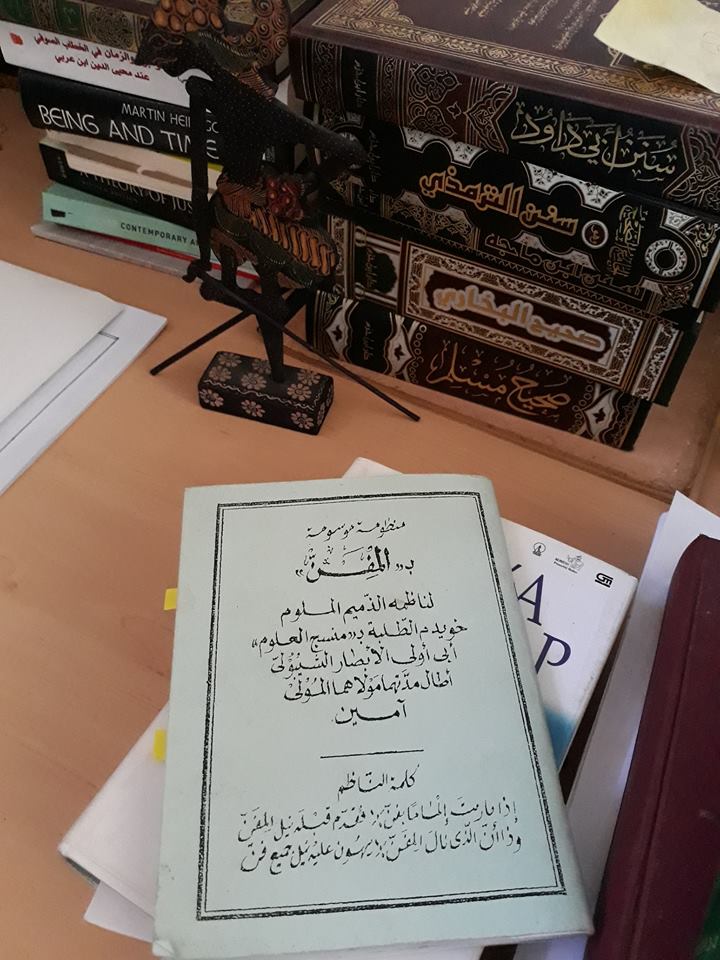

Dia menulis sebuah kitab dalam bahasa Arab, berbentuk nazam (syair), yang secara khusus membahas aspek-aspek yang “aneh”, unik, atau keluar dari kaidah umum dalam bahasa Arab — yaitu “ghara’ib al-lughah“. Judulnya: Al-Mifann (secara harafiah artinya: sesuatu/orang yang membawa berita tentang hal-hal yang menakjubkan — alladzi ya’ti bi-‘aja’ib al-umur).

Karya ayah saya ini hanya terbit secara terbatas dalam bentuk foto kopi dan ditulis tangan oleh sepupu saya yang juga seorang kaligrafer, yaitu Mas Amin.

Kitab al-Mifann ini dibuka dengan sebuah bait (mengikuti pola metrik [bahar] rajaz yang sangat populer) sebagai berikut:

Al-hamdu li ‘l-Lahi ‘l-ladzi dallat ‘alaih

‘Aja’ibu ‘l-kawni wa auma’at ‘ilaih

Bab pertama dalam kitab ini membahas bagaimana cara menulis huruf hamzah (kaifiyyat kitabat al-hamzah). Bagi para pemula yang sedang belajar bahasa Arab, fenomena huruf hamzah ini memang agak membingungkan dari segi rasm atau ortografi (cara penulisan).

Bab lain membahas tentang apa yang di kalangan “Arab grammarian” disebut dengan dlamir sya’n (dlamir adalah kata ganti, pronomina). Fenomena dlamir yang unik ini sering saya singgung dalam beberapa sesi Ngaji Ihya‘. Dasar pengetahuan saya bersumber sepenuhnya dari keterangan ayah saya waktu ngaji di pondok dulu.

Dalam al-Mifann, ayah saya menulis tiga untaian bait berikut untuk menjelaskan dlamir sya’n tersebut:

(1) Bi-mudlmar al-sya’ni yusamma mudlmaru

Qad fassarathu jumlatun dza ‘l-mudlmaru

(2) Mulazimu ‘l-ifradi la ‘l-tadzkiri

Idz huwa hina ‘umdatu ‘l-tafsiri

(3) Untsa muthabiqun laha musamma

Bi-mudlmari ‘l-qissati fafham fahma

Kira-kira makna bait ini adalah sebagai berikut: Yang disebut dengan dlamir sya’n adalah kata ganti yang dijelaskan oleh kalimat (jumlah) yang terletak sesudahnya. Dlamir ini selalu berbentuk tunggal (mufrad), berbeda dengan dlamir atau kata ganti lain yang bisa berbentuk tunggal (misalnya: huwa/hiya — dia laki-laki/perempuan), ganda (huma) atau jamak (hum/hunna).

Jika jumlah/kalimat yang menerangkan dlamir ini dimulai dengan kata yang jenis kelaminnya mu’annats (perempuan), maka dlamir sya’n berubah nama menjadi dlamir qissah.

Pada bagian lain dalam kitab itu, ayah saya menyinggung fenomena yang oleh para linguis Arab klasik dulu sering disebut dengan “kasykasyah”.

Kasykasyah adalah semacam dialek suku Arab tertentu yang mengucapkan pronomina “ki” (kata ganti orang kedua perempuan) dengan menambahkan akhiran “sy” di ujung. Jadi, kalimat “Qabbaltuki” (aku menciummu), misalnya, menjadi “Qabbaltukisy“. Dialek kasykasyah ini masih luas dipakai di Mesir dan sekitarnya hingga sekarang.

Mengenai fenomena kasykasyah ini, ayah saya menulis bait berikut:

Kasykasyatun qul wadl’u syininin ‘aqiba

Kafi ‘l-mukhathabati hina rukkiba

Salah satu pembahasan yang lain menarik berkenaan dengan cara bagaimana meng-i’rab frasa “la siyyama” (لا سيما) yang banyak sekali dipakai dalam kitab-kitab klasik. Kata ini maknanya adalah: apalagi, lebih-lebih. Waktu di pesantren dulu, kemampuan meng-i’rab frasa “li siyyama” ini menjadi semacam “litmus test”, tolok ukur apakah seorang santri sudah mencapai tingkat tinggi atau masih permulaan dalam ilmu nahwu.

Secara singkat, sesuai dengan ulasan yang ditulis oleh ayah saya dalam kitab ini, cara meng-i’rab (i’rab di sini maksudnya adalah: mendudukkan secara gramatis masing-masing unit kata dalam sebuah kalimat) frasa “la siyyama” adalah sebagai berikut.

Partikel “la” dalam la siyyama adalah la linafyi al-jinsi; yakni “la” (artinya: tidak) yang berfungsi untuk menegasikan. Secara gramatik, partikel “la” semacam ini memiliki karakter yang sama dengan partikel “inna” — yaitu diikuti dengan “isim” yang berkedudukan manshub (accusative noun — kata benda yang menjadi sasaran tindakan), dan “khabar” yang berkedudukan “marfu’” (predicative noun — kata benda yang menjadi predikat atau “menerangkan” suatu subyek).

Dengan demikian, kata siyya dalam la siyyama berkedudukan sebagai “accusative noun”, yakni berfungsi sebagai “isim” bagi partikel “la”, dan berkedudukan manshub (diberi tanda fathah) — la siyya.

Sementara, partikel “ma” yang terletak setelah kata siyya memiliki tiga kemungkinan gramatik. Pendapat mayoritas para “Arab grammarian” (al-jumhur): partikel “ma” di sana adalah za’idah, artinya tambahan yang tidak memiliki status gramatik apapun (karena itu, tak memiliki i’rab).

Jika mengikuti pendapat mayortas ini, maka kata siyya harus di-idlafah-kan (digabungkan sehingga membentuk susunan idlafah atau “klausa”) kepada kata yang terletak sesudahnya.

Dengan demikian, kita akan mengatakan, misalnya: “Uhibbu Sayyidatana Fathimata, la siyyama ZAUJI-ha.” Artinya: Saya mencintai Siti Fatimah, apalagi suaminya (yaitu Sayyidina Ali). Kata ZAUJ dalam kalimat ini dibaca ZAUJI (dengan vokal kasrah di ujungnya) karena ia berkedudukan sebagai mudaf-ilaih (yaitu unit kedua dalam susunan idlafah yang selalu berkedudukan majrur [genitive], dan dibaca kasrah). Sementara mudlaf-nya (unit pertama dalam susunan idlafah) adalah kata “siyya”.

Pendapat kedua mengatakan bahwa partikel “ma” dalam “la siyyama” berkedudukan sebagai “ma maushulah”, dan dengan demikian berfungsi sama dengan “isim maushul”.

Sekedar keterangan selingan: dalam bahasa Inggris, isim maushul bisa disebut sebagai “relative pronouns”, kata ganti yang menghubungkan nomina/kata benda atau pronomina/kata ganti dengan klausa (jumlah/جملة) yang terletak sesudahnya.

Dalam kalimat, misalnya, “I meet John who teaches English” (saya bertemu John yang mengajar bahasa Inggris), kata “who” di sana disebut, dalam ilmu nahwu, sebagai “isim maushul”, atau kata ganti (pronomina) yang mengubungkan antara kata “John” dengan frasa (jumlah) sesudahnya, yaitu: teaches English.

Dengan mengikuti pendapat kedua ini, contoh kalimat di atas menjadi berbunyi seperti ini: “Uhibbu Sayyidatana Fathimata, la siyyama ZAUJU-ha.” Kata “ZAUJ” dibaca ‘ZAUJU” (dengan akhiran vokal “u” — marfu’) karena berkedudukan sebagai “khabar” atau “predicative noun”.

Kata “ZAUJU” dalam kalimat terakhir berkedudukan “marfu’” karena ia menjadi khabar” untuk mubtada (nominative noun) yang bersifat “virtual”, artinya tidak nampak; hanya saja, ia dibayangkan nampak, walau di balik layar. Dalam istilah para ahli tata bahasa Arab, ini disebut sebagai mubtada’ muqaddar — mubtada’ yang dibayangkan di dalam pikiran saja, tetapi tidak tampak secara lahiriah dalam kalimat.

Masih ada pendapat ketiga dan keempat, tetapi tak akan saya ulas di sini, karena pasti akan menambah bingung mereka yang tak akrab dengan kajian nahwu. Bagi yang menggemari bidang ini, tentu saja ulasan semacam ini sangat menyenangkan dan menarik — mirip dengan “jimnastik pikiran”.

Ayah saya wafat pada 2003. Beliau hidup pada zaman ketika literatur tentang nahwu/sharaf belum melimpah, dan bisa didapatkan dengan cara yang amat mudah melalui ebooks yang tersebar-membanjir di internet seperti saat ini.

Beliau juga hidup pada saat ketika Maktabah Syamilah (perpustakaan virtual yang memuat ribuan kitab dari pelbagai disiplin ilmu dan sangat populer di kalangan para santri “millenial” sekarang) belum dikenal sekarang.

Ayah saya juga tak memiliki kitab Ma’ajim Nahwiyyah (ensiklopedi nahwu) yang sekarang banyak tersedia di pasaran. Melalui kitab Ma’ajim seperti itu, biasanya kita bisa mencari sejumlah topik apapun dalam ilmu nahwu/sharaf secara mudah.

Karena tak memiliki sumber-sumber seperti ini, ayah saya harus membaca banyak literatur yang memuat serpihan-serpihan informasi tentang pelbagai topik ilmu nahwu. Melalui bacaan bertahun-tahun dan mencatat sedikit demi sedikit itulah, ayah saya kemudian menyusun kitab al-Mifann ini.

Saya sendiri tak memiliki kesabaran mencatat info secara teliti seperti itu. Ayah saya melakukan hal ini bertahun-tahun karena kecintaannya pada ilmu nahwu (selain kecintaannya pada bidang yang lain, yaitu ilmu fikih).

Bertahun-tahun diajar oleh ayah saya dengan “ngaji” pelbagai kitab nahwu, terutama Alfiyyah, akhirnya saya mewarisi “gen” kecintaan pada ilmu ini. Sejak di pesantren, dan berlanjut hingga sekarang, saya selalu menggemari literatur nahwu/sharaf, baik yang klasik maupun modern.

Pada saat kuliah di universitas Saudi Arabia yang berkedudukan di Jakarta (yaitu: LIPIA: Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab), saya mengembangkan lebih jauh kegemaran pada ilmu nahwu ini, melalui bacaan atas sejumlah literatur mutakhir yang ditulis oleh para linguis Arab modern.

Di sana saya bertemu dan menjadi murid dari seorang dosen asal Saudi, Dr. Ahmad al-Nahari (jika saya tak salah ingat), yang memperkenalkan saya kepada salah seorang sarjana nahwu besar abad ke-20 dari Mesir, Dr. Abdul Khaliq ‘Udhaima (w. 1984). Dr. Udhaima menulis disertasi di Universitas al-Azhar tentang Abul ‘Abbas al-Mubarrid, seorang linguis dan ahli nahwu besar dari abad ketiga Hijriyah. Ia tinggal di kota Baghdad dan hidup di era dinasti Abbasiyah.

Dosen lain yang “mengubah” cara berpikir saya mengenai ilmu nahwu adalah Dr. Kamal Ibrahim Badri, seorang linguis dari Sudan. Saya pernah diajar oleh sarjana yang keren ini selama setahun di LIPIA. Dialah yang mengenalkan kepada saya teori-teori linguistik modern, terutama teori linguistik strukturalnya Leonard Bloomfield, di samping teori generatif-transformatif (al-nadzariyyah al-taulidiyyah wa al-tahwiliyyah)—nya Noam Chomsky.

Melalui Dr. Badri, saya berkenalan dengan seorang sarjana nahwu Arab klasik yang berasal dari Cordoba, Spanyol, yaitu Ibn Madla’ al-Andalusi (w. 1196 M). Ketika membaca untuk pertama kali karyanya yang berjudul al-Radd ‘Ala al-Nuhah (Sanggahan atas Para Sarjana Nahwu), saya benar-benar seperti terserang sengatan arus listrik.

Kritik Ibn Madla’ atas teori ‘amil (faktor yang menyebabkan suatu kata memiliki case atau ‘irab tertentu; misalnya kenapa mubtada’ berkedudukan marfu’ dan berakhiran dengan vokal “u”), misalnya, sangat menarik. Kritiknya agak mirip dengan metode linguistik Bloomfield yang cenderung deskriptif dan “behavioristik”.

Ibn Madla’, di mata saya, adalah sosok Ibnu Hazm (w. 1064 M) untuk ilmu nahwu. Dalam bidang fikih, Ibnu Madla’ memang mengikuti mazhab Zahiri yang salah satu tokoh pentingnya adalah Ibnu Hazm. Dengan kata lain, dia menerapkan mazhab Zahiri yang bermula dari fikih ke dalam wilayah kebahasaan.

Dr. Badri pula yang mengenalkan kepada saya seorang linguis besar Mesir yang melakukan sejumlah pembaharuan ilmu nahwu, yaitu Dr. Tammam Hassan (1918-2011). Karya Dr. Hassan yang berjudul Al-Lughah al-‘Arabiyyah: Ma’naha wa Mabnaha benar-benar mengubah cara pandang saya terhadap ilmu nahwu ini.

Saat belajar di Amerika, kegemaran saya pada ilmu nahwu terus berlanjut dan berkembang. Di sana, saya pernah “nyantri” kepada seorang sarjana Jerman yang mengajar di Harvard University, yaitu Prof. Wolfharts Heinrich. Dari sarjana ini, saya belajar banyak hal, antara lain mengenai Sibawayh (w. circa 796 M). Imam Sibawayh, sarjana raksasa kelahiran Persia ini, dianggap sebagai peletak dasar yang sesungguhnya dari ilmu nahwu.

Sejak “ngaji” nahwu kepada ayah saya di pondok dulu, saya sering mendengar dari mulut beliau nama Sibawayh ini, dan kitabnya yang hanya berjudul pendek: Al-Kitab. Begitu masyhurnya karya Sibawayh ini, kata ayah saya, jika ada nama “Kitab” disebut dalam sebuah pembahasan ilmu nahwu, tanpa embel-embel apapun, maka semua sudah mafhum bahwa yang dimaksud adalah kitab karangan Sibawayh.

Saya baru melihat dan berkesempatan mempelajari kitab karya Sibawayh ini untuk pertama kali, ketika saya belajar di Amerika, di bawah bimbingan Prof. Heinrich. Membaca kitab ini untuk pertama kali, saya sungguh kaget luar biasa. Nahwu sebagaimana ditulis oleh Sibawayh dalam karyanya ini berbeda sekali corak dan “rasa”-nya dari ilmu nahwu yang saya pelajari dalam kitab-kitab standar di pesantren selama ini.

Membaca nahwu dalam karya Sibawayh ini seperti membaca “traktat filsafat bahasa”. Di sana kita menjumpai ulasan yang menarik sekali tentang sejumlah fenomena kebahasaan dengan analisa yang tak beda dengan sebuah spekulasi filsafat.

Harap diingat: Imam Sibawayh menulis ilmu yang belum ada presedennya saat itu. Dia harus menciptakan istilah dan alat ungkap baru, serta membuat kategori-kategori serta alasan-alasannya sendiri, dari nol sama sekali.

Membaca al-Kitab-nya Sibawayh ini kira-kira sama rasanya dengan membaca karya Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (terbit pertama kali pada 1776 M) yang menjadi salah satu fondasi ilmu ekonomi modern.

Saya sungguh berterima kasih kepada guru-guru (terutama ayah saya, Kiai Abdullah Rifa’i) yang telah memanamkan pada diri saya kecintaan terhadap bahasa dan bagaimana sebuah bahasa bekerja melalui sebuah “tata” dan regulasi sehingga menjadi sistem yang stabil.

Semoga Tuhan merahmati mereka..

Sikap yang bijak adalah menarik pendapat2 yang kontroversi terlebih dahulu sebelum mengabdikan diri untuk mengajar kitab sekaliber Ihya’ , Ihya’ sangat mudah untuk dikaji, tapi tidak mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan