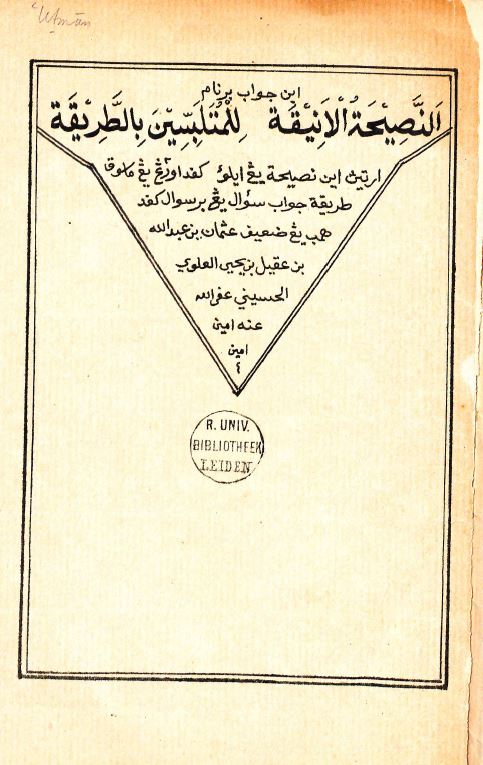

Gambar di atas adalah sampul dari “An-Nasihah Al-aniqah lil mutalabbisin bi-thariqah”, salah satu koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Setidaknya saya mengetahui pertama kali adanya buku ini saat membaca karya Martin van Bruinessen tentang Tarikat Naqsyabandiyah yang telah dialibahasakan ke dalam bahasa Indonesia.

Setelah sekian lama, baru beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan membaca tulisan berbahasa Melayu ini. Telah banyak ulasan terkait karya Sayid Utsman yang menuai banyak kecaman terhadap para penganut tarikat di Indonesia. Salah satu yang paling keras adalah bagaimana para guru tarikat mengklaim memiliki kekuatan spiritual dan mengelabui murid-muridnya.

Menurut sang penulis, tulisannya ini tidaklah bermaksud untuk melarang umat Islam untuk mengikuti tarikat, melainkan karena ia melihat para pengikut tarikat telah banyak meninggalkan aturan-aturan atau syariat agama. Karya yang berbentuk pamflet ini rupanya dicetak dalam jumlah besar dan tersebar luas di berbagai wilayah khususnya di Jawa bagian barat. Pemerintah kolonial Hindia Belanda sendiri sempat merisaukan dampak beredarnya karya ini di antara umat Islam di Jawa. Setidaknya itu yang saya ingat dari tentang bacaan terkait tarikat.

Memori tersebut mengemuka lagi manakala Lembaga Dakwah dan Bahtsul Masail (LDBM) PCI NU Belanda mengadakan pengajian dengan tajuk “Menata Hati, Menggapai Ridho Ilahi jilid ke-2”, Jumat pekan lalu di Masjid A-Hikmah, Den Haag, yang diselenggarakan LDMB PCI NU Belanda, Mahasiswa Ahlith Thoriqoh Al-Mu’tabaroh An-Nahdliyyah (MATAN) dengan Komunitas Tombo Ati. Pengajian ini spesial karena menghadirkan KH Dr Ahmad Nafi, pengurus pusat MATAN, yang sedang berada di Belgia selama beberapa bulan.

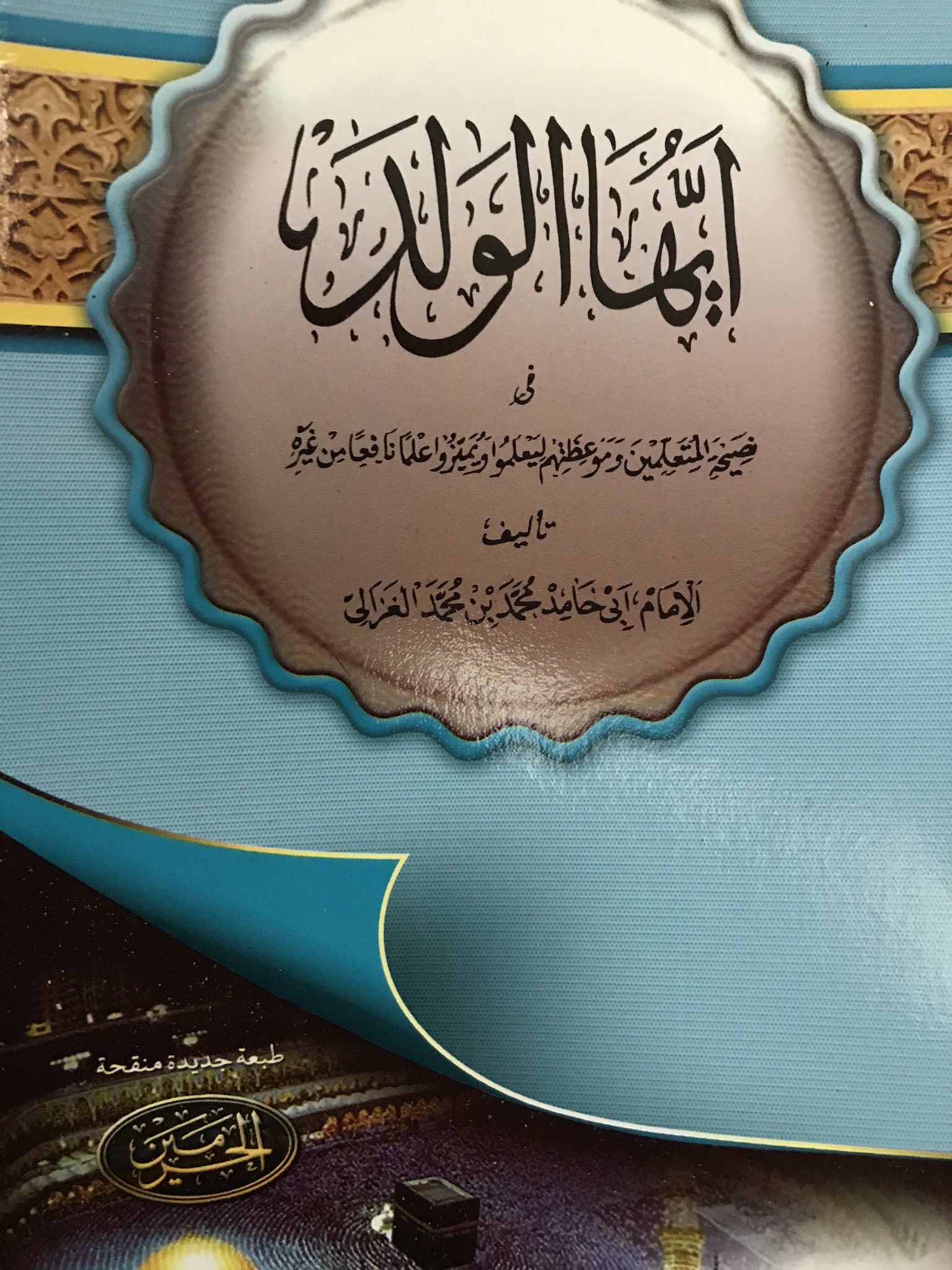

Seperti pada pengajian pertama yang diadakan bulan lalu, Kiai Nafi dalam ceramahnya kali ini mengingatkan kepada para jemaah terkait pentingnya mengaji tasawuf dan mengamalkannya dalam tarikat. Mengingat pentingnya tarikat, beliau memberikan analogi hubungan antara Islam, Iman, dan Ihsan sebagaimana yang diajarkan juga oleh Kiai Sholeh Pasuruan. Islam itu ibarat telepon genggam, Iman bagaikan pulsa, dan Ihsan itu adalah sinyal. Semuanya harus lengkap untuk menjamin keberhasilan komunikasi antara pihak yang menghubungi dengan yang dihubungi.

Sebaik-baiknya gawai atau telepon genggam yang kita miliki, jika tidak ada pulsa tentu kita tidak akan mungkin bisa menghubungi orang lain. Demikian pula jika telah ada memiliki gawai berikut pulsanya namun jika kita tidak berada di daerah yang terjangkau sinyal, dus akan percuma saja kita memiliki kesemuanya karena tentu tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dengan perumpamaan semacam inilah maka Kiai Nafi berharap agar konsep-konsep yang banyak dimuat dalam kitab-kitab tasawuf dan sering dianggap oleh sebagian umat Islam sebagai bacaan yang berat menjadi lebih mudah dipahami. Jadi apabila dengan mempelajari ilmu seperti fikih kita diharapkan bisa memiliki pengetahuan tentang Islam, dengan mengaji akidah Islam diharapkan kita semakin memahami apa itu Iman dan terakhir dengan mempelajari tasawuf dan mengamalkan tarikat kita bisa meraih derajat Ihsan.

Setelah mendengar penjelasan dari Kiai Nafi, dibukalah forum tanya-jawab khususnya segala hal ataupun uneg-uneg yang masih mengganjal di benak para jemaah terkait dengan pengamalan tarikat. Pada kesempatan ini berbagai pertanyaan yang kontroversial langsung disampaikan oleh para jemaah.

Saya sendiri pada awalnya juga agak kaget dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut karena tidak sedikit pertanyaan itu juga pernah muncul dalam benak, namun belum pernah tersalurkan dalam berbagai kesempatan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah bagaimana menepis anggapan miring atau negatif terkait tarikat yang ada dalam masyarakat umum.

Seperti halnya dalam praktik zikir tertentu, terdapat beberapa pengikut tarikat yang harus membayangkan sang guru atau bahkan memasang fotonya. Kemudian disusul pertanyaan lain terkait anggapan bahwa pengikut tarikat harus benar-benar istikamah melaksanakan amalan-amalannya dan apabila terputus bisa mengakibatkan sakit jiwa atau bahkan gila. Lantas apakah si murid tersebut akan putus dengan tarikat jika suatu ketika ia tidak istiqamah dan apakah ia bisa kembali meniti jalan tarikat. Selain itu, muncul pula pertanyaan terkait konsep zuhud.

Berbagai pertanyaan yang terlontar tersebut dijawab dengan seksama oleh Kiai Nafi. Terkait dengan amalan zikir yang harus memasang foto sang guru tarikat, beliau menjelaskan bahwa dalam sidang Bahtsul Masail organisasi tarikat yang mu’tabarah telah diputuskan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan ajaran tasawuf. Hal yang dianjurkan adalah dengan membayangkan adanya sang guru di hadapan murid yang berzikir. Dia mengibaratkan hal ini dengan model ujian yang dilaksanakan di sekolah. Apabila dalam suatu kelas ditempatkan pengawas, maka pelaksanaan ujian yang tertib akan lebih terjamin dibanding dengan tidak adanya pengawas. Di sinilah ibarat pengawas, dengan membayangkan sang guru, para murid yang berzikir diharapkan dapat dituntun dengan tertib untuk istikamah mengingat hanya kepada-Nya.

Terkait dengan tidak istiqamahnya seorang murid dalam mengamalkan zikir rupanya tidak serta merta memutusnya dengan tarikat. Menurut Kiai Nafi, tidak ada di antara kita yang bisa menjamin istiqamah, maka semua harus belajar istiqamah termasuk sang guru sekalipun. Maka dengan meminta taubat berikut dengan melaksanakan ibadah shalat taubat dan kembali mengamalkan zikir, seseorang bisa tetap belajar dalam tarikat tanpa harus khawatir keterputusan dengan jamaahnya.

Konsep zuhud seringkali hanya dilihat dzahir atau tampak luarnya saja. Apalagi dengan stereotip sufi yang miskin dan papa sering kali dianggap merupakan contoh dari kezuhudan seseorang. Padahal zuhud sendiri yang lebih utama adalah bagaimana hati seseorang bisa lepas dari semua hal khususnya yang bersifat keduniawian dan hanya menghadirkan Allah semata di hatinya. Banyak contoh dari mursyid tarikat yang tetap menjalankan tugas-tugas dunia dan bahkan menjadi kaya raya. Justru di sanalah muncul ujian, apakah dengan kekayaan tersebut ia mampu untuk tetap zuhud.

Terakhir terkait anggapan miring atau negatif dari masyarakat terkait tarikat, kembali Kiai Nafi mengingatkan bahwa tarikat yang mu’tabarah tentu tidak akan meninggalkan syariat Islam dan jelas genealogi atau silsilah ajaran dari guru ke guru hingga semuanya merujuk kepada Nabi Muhammad saw. Tentu saja patut dipertanyakan apabila ada suatu contoh pengikut tarikat yang kemudian menjadi gila, jangan-jangan memang tujuan utamanya bukanlah untuk meniti jalan kepada-Nya melainkan memiliki tujuan lain yang menyimpang sejak awal. Belum lagi jika berbicara konteks bagaimana Islam dan tarikat menjadi momok bagi pemerintah di jaman penjajahan. Dimana tarikat sendiri muncul sebagai jawaban atas keresahan masyarakat akibat penjajahan yang mencerabut mereka dari rasa kemanusiaan.

Kemudian dari penjelasan tersebut, saya kembali teringat dengan bacaan saya terkait tarikat di Indonesia. Bagaimana Sayid Utsman yang notabene menganjurkan agar umat Islam tidak masuk ke dalam kelompok tarikat karena dikhawatirkan memunculkan perlawanan terhadap penguasa kolonial seperti yang terjadi di Banten. Belum lagi para intelektual dan sarjana Belanda kemudian menyebarkan pikiran-pikiran bahwa para guru tarikat hanya sekedar memperalat pengikutnya. Bisa jadi dalam konteks seperti inilah kemudian berkembang anggapan bahaya tarikat yang muncul sesungguhnya bukan bagi umat Islam itu sendiri melainkan terhadap penjajah.

Perlu ditelisik lebih lanjut bagaimana peranan kelompok-kelompok intelektual Belanda dalam memberikan label negatif terhadap tarikat di masa penjajahan dulu dan warisannya yang bisa kita lihat kontinuitasnya dalam masyarakat Indonesia dewasa ini. Seperti dalam karya Sayid Utsman yang menjadi koleksi Perpustakaan Universitas Leiden. Di halaman terakhir risalah tersebut terdapat selembar catatan, “Legaat Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje 1936” atau kira-kira bisa diterjemahkan “Warisan Prof. Dr. C Snouck Hurgronje 1935”. Jangan-jangan stigma terhadap tarikat yang masih melekat hingga hari ini merupakan peninggalan masa kolonial? Namun rasanya lebih baik saya tinggalkan dulu sejenak pikiran saya ini dan lebih melatih hati saya untuk bisa selalu menghadirkan-Nya dengan berzikir bersama para jemaah lainnya.

Assalamu’alaikum apakah ada untuk kitab An-Nasihah Al-aniqah lil mutalabbisin bi-thariqah