Dalam beberapa dekade terakhir, identitas politik telah menjadi arena yang semakin kompleks. Saat merayakan Tahun Baru Imlek beberapa waktu lalu, kita kembali diingatkan akan kenangan lama yang tak pernah usang: dikotomi antara "kita" dan "mereka", antara pribumi dan non-pribumi. Narasi ini, yang telah lama mengakar dalam wacana sosial, politik dan kultural, mencerminkan ketimpangan pengakuan identitas yang menjadi dasar keadilan sosial dan kohesi masyarakat.

Padahal pengakuan identitas adalah hak fundamental yang menjadi dasar keadilan sosial dan kohesi masyarakat. Di tengah realitas Indonesia yang multikultural, persepsi identitas menjadi masalah signifikan—khususnya bagi masyarakat Tionghoa yang sering kali mengalami ketimpangan representasi dan marginalisasi dalam narasi nasional.

Kesenjangan tersebut dibebankan pada struktur sejarah dan politik yang tidak adil. Sejak era kolonial, masyarakat Tionghoa ditempatkan dalam posisi ambigu. Di satu sisi, mereka dianggap sebagai elemen penting dalam perekonomian, namun di sisi lain sering distigmatisasi sebagai "orang asing" yang tidak sepenuhnya merupakan bagian dari bangsa.

Ketidakadilan ini berlanjut hingga masa pascakemerdekaan, terutama selama era Orde Baru, di mana kebijakan asimilasi secara sistematis menekan ekspresi budaya Tionghoa. Rezim Suharto menggunakan narasi “asing” untuk menekan kelompok ini melalui kebijakan diskriminatif, tetapi juga menggunakannya untuk mengukuhkan legitimasi politik dengan membingkai “kepentingan nasional” sebagai oposisi terhadap pengaruh asing. Seperti larangan penggunaan bahasa Mandarin dan penghapusan budaya tradisional, yang merupakan contoh nyata marginalisasi sistemik.

Modus Kekuasaan

Dalam perspektif Foucault, hal ini menjadi modus kekuasaan menciptakan wacana untuk menentukan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Wacana yang terbentuk melalui pendidikan, media, dan kebijakan publik sering mengukuhkan stereotip negatif tentang kelompok Tionghoa, sehingga memperdalam jurang perbedaan dan ketidakadilan.

Efeknya, seturut Gramsci, dominasi budaya semacam ini dapat menjadi hegemoni yang diterima secara alamiah oleh masyarakat, menciptakan dualitas di mana masyarakat Tionghoa secara formal diakui sebagai bagian dari bangsa, namun secara kultural dan sosial tetap terpinggirkan.

Dalam konteks teori hak budaya yang dikemukakan oleh Will Kymlicka (1995), pengakuan terhadap hak kolektif merupakan elemen kunci dalam keadilan multikultural. Sayangnya, hak-hak ini sering diabaikan demi narasi kebangsaan yang mengutamakan satu identitas tunggal.

Lebih jauh lagi, pemikiran Homi Bhabha tentang ambivalensi dan mimikri menjelaskan bahwa mayoritas menuntut “keindonesiaan” dari Tionghoa, namun di sisi lain mereka dipandang dengan kualitas karena perbedaan budaya. Proses asimilasi yang melibatkan mimikri—peniruan yang tidak pernah diterima sepenuhnya—menjadikan identitas Tionghoa selalu berada dalam posisi terasing. Kondisi ini semakin diperdalam oleh wacana yang dibentuk melalui pendidikan, media, dan kebijakan publik, di mana narasi diskriminatif telah menciptakan stereotip negatif yang sulit diurai.

Pasca Reformasi 1998, terdapat ruang yang lebih besar bagi ekspresi identitas Tionghoa, seperti pengakuan Hari Raya Imlek sebagai hari libur nasional dan kembalinya pertunjukan budaya seperti barongsai ke ruang publik. Namun, upaya tersebut sering kali direduksi menjadi tontonan komersial yang tidak sepenuhnya menghormati nilai-nilai tradisional. Tantangan ini semakin diperparah oleh dominasi budaya global dari negara-negara berkekuatan ekonomi dan teknologi besar yang turut mempengaruhi persepsi dan representasi identitas Tionghoa.

Pandangan Islam

Di sisi lain, terdapat pandangan filosofis Islam dan teori religiositas kontemporer yang menawarkan perspektif kritis yang mendalam. Dalam ajaran Islam, prinsip keadilan, keadilan, dan persaudaraan universal merupakan nilai-nilai fundamental. Konsep tauhid menegaskan bahwa semua manusia adalah satu dalam kemanusiaan, menolak segala bentuk diskriminasi.

Prinsip ini menuntut bahwa setiap individu—tanpa melihat latar belakang etnis—memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marginalisasi terhadap masyarakat Tionghoa tidak hanya merupakan masalah kultural atau politik, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan yang diamanatkan oleh Islam.

Teori religiositas kontemporer, yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Talal Asad dan Reza Aslan, menunjukkan bahwa praktik keagamaan bersifat dinamis dan kontekstual. Menurut teori ini, ekspresi religius harus mampu merespons perubahan sosial dan politik, serta membuka ruang bagi dialog antar umat beragama.

Dalam konteks Indonesia, nilai‑nilai keislaman yang inklusif dapat dijadikan fondasi untuk mengatasi stereotip dan narasi segregasi. Forum antaragama yang dilangsungkan melibatkan tokoh Islam, perwakilan komunitas Tionghoa, dan kelompok etnis lain tidak hanya membahas isu integrasi sosial dan representasi keadilan, tetapi juga mengeksplorasi cara-cara untuk mengikis narasi “asing” yang selama ini melekat pada identitas Tionghoa.

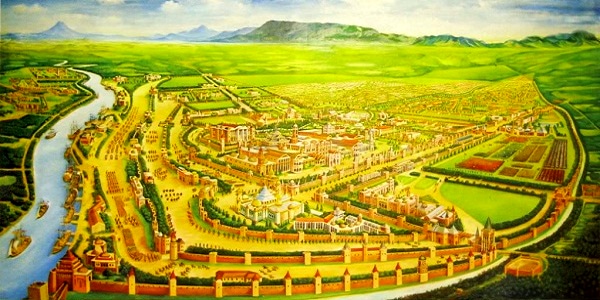

Secara kultural, hal ini terlihat dalam ekspresi seni pertunjukan tradisi Jawa, diantaranya tari Adaningar-Kelaswara. Tarian ini berbasis cerita Menak, kisah yang disadur dari kepustakaan Persia dengan judul Qissai Emir Hamza dan diterjemahkan dalam bahasa Melayu menjadi Hikayat Amir Hamzah (Darmasti, 2013:15).

Tari Adaninggar-Kelaswara menggambarkan pertikaian dua tokoh perempuan; Adaninggar -seorang pendekar dari Tiongkok, dan Kelaswara -seorang perempuan priayi Jawa. Estetika simbolik yang ditampilkan dalam elemen-elemen artistiknya menggabungkan unsur tradisional Tionghoa—seperti barongsai—dengan nilai estetika Jawa dan spiritualitas Islam hingga menghasilkan karya yang mencerminkan harmoni dan integrasi.

Pendekatan Holistik

Menghadapi kerumitan ini, diperlukan pendekatan yang holistik untuk mengembangkan kesetaraan dalam pengakuan identitas. Salah satu akar dari sentimen terhadap etnis Tionghoa adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang sejarah dan kontribusi mereka dalam pembangunan bangsa.

Untuk itu, pendidikan multikultural harus menjadi prioritas, baik di tingkat formal maupun informal. Kurikulum pendidikan perlu memuat rekonstruksi sejarah yang lebih adil dan inklusif tentang kontribusi berbagai etnis, termasuk Tionghoa. Edukasi ini penting untuk membangun narasi yang inklusif demi kesadaran bahwa keberagaman etnis adalah bagian integral dari identitas nasional, bukan ancaman.

Integrasi nilai-nilai pluralisme dalam kebijakan publik yang mendukung inklusi sosial perlu diperkuat untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap etnis Tionghoa dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk menindak ujaran kebencian dan tindakan diskriminatif terhadap kelompok Tionghoa. Penegakan hukum yang adil dan transparan dapat menjadi sinyal kuat bahwa negara tidak menoleransi segala bentuk diskriminasi dan setiap kelompok dihargai dan diterima sebagai bagian integral dari bangsa.