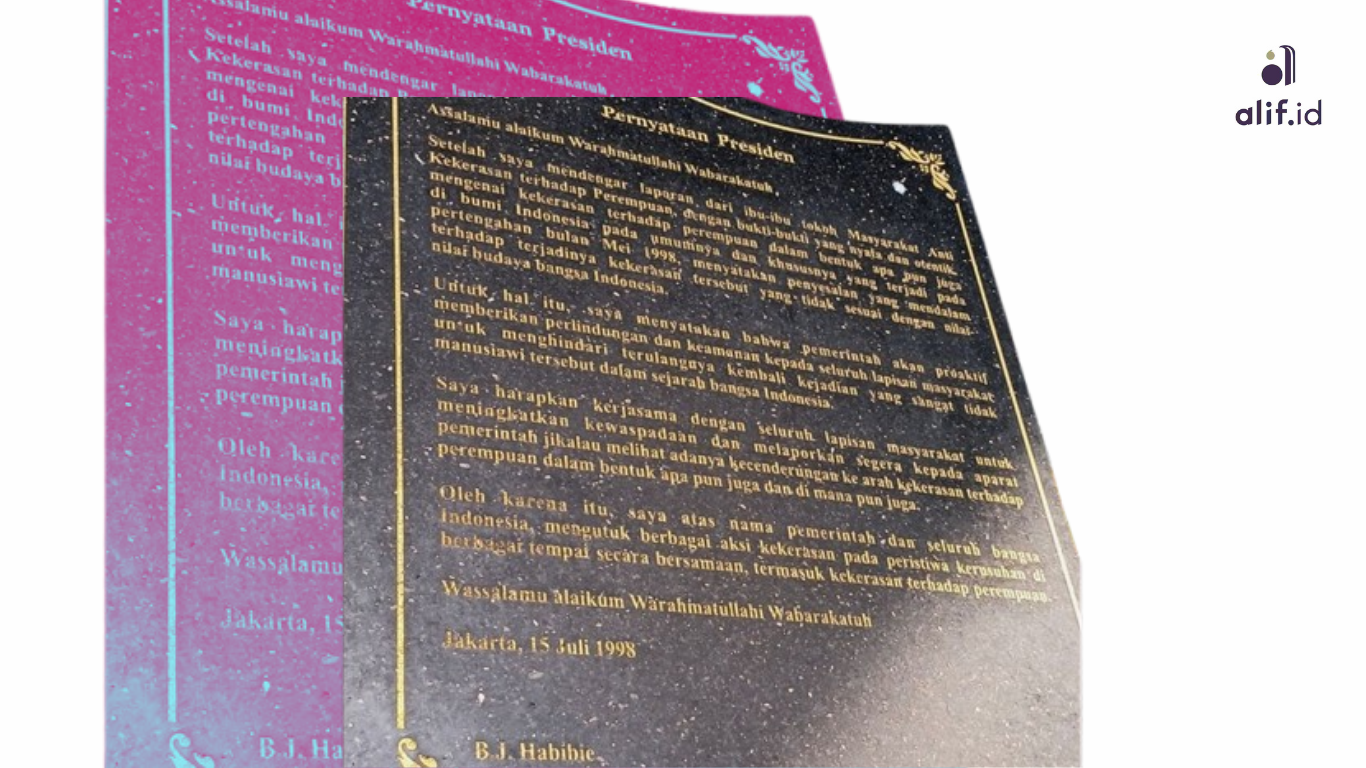

Ada momentum penting yang kita peringati di tanggal 21 Mei, yaitu Hari Peradaban Desa. Penanda ini diprakarsai oleh Komunitas Lima Gunung di Magelang sejak 2021, sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan desa yang kaya nilai, spiritualitas, dan kreativitas. Tanggal 21 Mei dipilih untuk merefleksikan tonggak reformasi 21 Mei 1998 dan berdampingan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Peringatan ini tumbuh dari kesadaran komunitas akan pentingnya menjaga nilai hidup desa untuk merayakan hidup, menyatakan kemandirian kebudayaan, dan menegaskan peran desa sebagai sumber peradaban, bukan sekadar objek pembangunan.di tengah perubahan sosial dan pembangunan yang masif.

Refleksi atasnya menjadi penting karena dalam sejarah kebudayaan Indonesia, desa bukanlah ruang kosong atau sekadar administratif. Ia adalah pranata hidup, basis pengetahuan, dan medan etika kolektif yang telah membentuk fondasi sosial bangsa ini jauh sebelum republik ini dirumuskan.

Namun, logika pembangunan hari ini kerap melihat desa secara teknokratik—sebagai objek pembangunan infrastruktur, bukan sebagai subjek produksi kebudayaan. Hal ini menempatkan Hari Peradaban Desa dalam posisi yang krusial: bukan sebagai sebuah tanggal peringatan, melainkan sebagai ruang kritik terhadap cara kita memperlakukan desa dalam kerangka modernisasi yang hegemonik.

Desa Sebagai Basis Epistemik

Dalam perspektif cultural studies, desa menyimpan vernacular knowledge—pengetahuan rakyat yang terbentuk dari interaksi sehari-hari dengan alam, ruang sosial, dan sejarah lokal. Pengetahuan ini tak kalah sahihnya dengan sistem akademik modern. Di banyak desa, sistem kalender tanam, pemahaman tata air, hingga praktik pertanian berbasis lunar-astronomi adalah wujud pengetahuan yang organik dan teruji.

Seperti yang dikemukakan James C. Scott dalam Seeing Like a State (1998), negara modern seringkali gagal membaca kompleksitas lokal karena cenderung menyederhanakan realitas desa ke dalam data statistik dan proyek birokratis. Padahal desa bekerja dengan logika sosial dan ekologi yang tidak selalu bisa direduksi menjadi indikator pembangunan.

Hal ini bisa kita tunjuk pada kebijakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksudkan sebagai logika pembangunan desentralisasi. Namun kenyataannya, dana desa lebih banyak terserap untuk infrastruktur dasar seperti jalan atau posyandu, jarang menyentuh ranah kebudayaan dan literasi desa secara menyeluruh. Padahal, membangun desa seharusnya berarti membangun manusianya, bukan hanya kantor pemerintahannya. Itu pun lebih baik dibandingkan dana desa yang justru kerap menjadi bancakan para oknum untuk dikorupsi.

Krisis representasi desa dalam pembangunan juga terjadi di level naratif. Media arus utama maupun wacana nasional masih menempatkan desa dalam imajinasi yang eksotis—tempat wisata, destinasi kuliner, atau arena nostalgia masa kecil. Desa diubah menjadi komoditas visual bagi wisatawan kota, bukan sebagai ruang dialektika warga desa itu sendiri.

Seperti dikatakan Stuart Hall, kebudayaan adalah arena kontestasi makna. Ketika makna desa dimonopoli oleh negara, pasar, atau pariwisata, maka desa kehilangan kemampuan merepresentasikan dirinya sendiri.

Antara Alam, Digital, dan Kehilangan Arah

Pada saat yang sama, dalam beberapa tahun terakhir, desa berada dalam tekanan ganda: di satu sisi, alih fungsi lahan, perluasan tambang, dan proyek strategis nasional menggusur ruang hidup desa secara fisik. Di sisi lain, ekspansi budaya digital menggeser perhatian generasi mudanya ke ruang virtual yang lebih mendesak perhatian daripada kebun atau sawah yang nyaris punah.

Sejumlah desa di Kalimantan kehilangan lahan adatnya karena konsesi sawit. Di Jawa, desa-desa di sekitar pembangunan jalan tol menghadapi komersialisasi tanah yang masif dan kehilangan tata ruangnya.

Sementara di media sosial, budaya desa hadir dalam bentuk konten, bukan sebagai pengetahuan. Fenomena ini membuktikan bahwa peradaban desa bukan hanya sedang tertinggal, tapi tengah dikomodifikasi dan dipreteli sedikit demi sedikit.

Namun, bukan berarti desa tanpa daya. Beberapa komunitas pemuda desa kini mulai membangun digital literacy berbasis lokalitas. Di Yogyakarta, pemuda desa mengarsipkan cerita rakyat melalui podcast dan video pendek. Di Flores, komunitas literasi membentuk “rumah baca bambu” yang tidak hanya menyimpan buku, tapi juga menjadi pusat diskusi pertanian dan adat. Ini adalah peradaban baru desa yang tak kalah modern, namun tak tercerabut dari akar budayanya.

Desa Sebagai Perlawanan Simbolik

Dalam kerangka filsafat kebangsaan, desa bisa dibaca sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni pusat. Y.B. Mangunwijaya menyebut bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari “sudut-sudut kecil” yang hidup dan dinamis. Sudut itu tak lain adalah desa. Tapi untuk menjadi kekuatan bangsa, desa harus diakui dan diperlakukan bukan sebagai beban, tetapi sebagai poros etika dan kultural.

Karena itu, Hari Peradaban Desa bisa menjadi momen rekonstruksi kesadaran nasional, bahwa Indonesia tidak akan pernah adil jika desa tidak diberi hak untuk mencipta, menentukan, dan menyampaikan suaranya sendiri dalam ruang publik.

Masyarakat desa—melalui kesadaran kolektifnya—telah menetapkan sendiri hari penting bagi hidup dan nilai-nilai yang mereka yakini. Inilah ekspresi dari kedaulatan makna atas hidup sendiri yang otonom, yang kontekstual dengan pengalaman hidup mereka—tentang tanah, air, panen, musik, tirakat, dan gamelan.

Dengannya, peringatan ini menjadi bentuk koreksi simbolik dan epistemologis dengan mengafirmasi nilai-nilai hidup yang telah lama dirawat tanpa sorotan negara—nilai keterhubungan dengan alam, spiritualitas, kesenian sebagai keseharian, serta relasi antar manusia yang dijalani dengan kesadaran ugahari, bukan logika pasar.

Hari Peradaban Desa membalik arah kuasa, dari “desa sebagai objek pembangunan” menjadi “desa sebagai penggagas peradaban.” Ini bukan romantisme lokal, tapi pada saat yang sama menjadi kesadaran politik budaya: bahwa desa bisa memproduksi wacana, menciptakan sejarah, dan merumuskan masa depan—tanpa perlu menunggu validasi dari atas.

Dengan kata lain, peringatan ini adalah cara desa mengatakan: “Kami tahu apa yang penting bagi kami. Dan kami tahu cara merayakannya.” Dan dari titik itulah, peradaban yang sejati dimulai.

Maka, memperingati Hari Peradaban Desa adalah memperingati ulang fondasi bangsa. Bahwa Indonesia bukan hanya soal gedung pencakar langit di kota-kota besar, tetapi juga tentang suara halus bambu yang disentuh angin, tentang musyawarah malam hari di balai desa, dan tentang cerita yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lain dalam bahasa ibu yang nyaris punah.

Peradaban desa bukan tentang kembali ke masa lalu. Ia adalah undangan untuk melihat masa depan yang lebih adil, lebih hijau, lebih manusiawi—bukan dari pusat kekuasaan, tapi dari akar kehidupan. Maka, jika kita ingin bicara tentang Indonesia yang lebih beradab, kita perlu mulai dari desa.