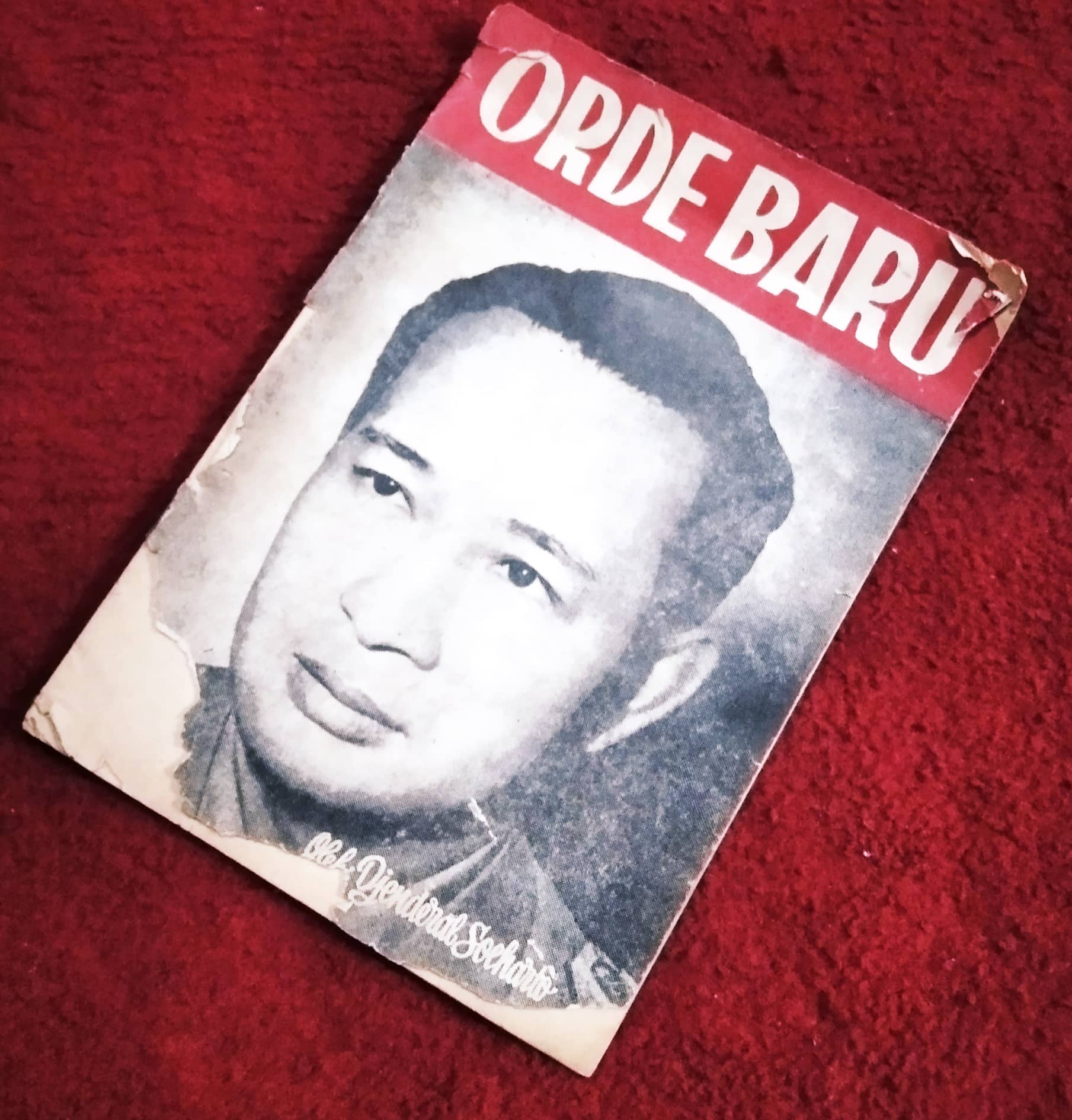

Di dalam Alquran, telah diabadikan nama-nama para penguasa yang berbuat lalim di masa lalu. Masyarakat Indonesia yang hidup dalam permainan wayang serta ajang tarik-menarik pasca pemerintahan Orde Baru, mestinya cukup peka memahami pemikiran Soeharto yang hampir tak pernah alpa dengan permainan semantik, tindakan politik, hingga memanfaatkan hirarki kekuasaan.

Dengan menyusupkan ideologi politik dan kekuasaan sesuai tafsirannya, Orde Baru terus bergerak secara masif, hingga berhasil meyakinkan jutaan manusia Indonesia yang mengulktuskannya selaku "bapak pembangunan". Namun, dalam perjalanannya ia tak sanggup menafsirkan pesan-pesan yang tersirat dalam ajaran setiap agama Samawi, bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar, sama artinya dengan membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini (al-Maidah: 32).

Tentu saja seorang pemimpin fasis tidak akan dapat bertahan dalam hitungan bulan dan tahun – seperti halnya Adolf Hitler yang bertahan hingga 12 tahun – jika saja dia tidak lihai dan licik dalam memanfaatkan permainan bahasa yang disusupkan ke dalam benak rakyatnya. Masih teringat dalam memori kita bagaimana lihainya Orde Baru meluncurkan istilah "Gestapu" untuk menuding pelaku peristiwa G30S. Tujuan politik dari teknik permainan itu sangat jelas, yakni suatu dampak psikologis yang disusupkan ke dalam pikiran dan memori rakyat, agar mereka menyejajarkan peristiwa itu dengan "Gestapo" dari rezim militerisme Nazi (Jerman).

Setiap orang yang mengasah nuraninya akan kepekaan sejarah, dapat memahami betapa teknik propaganda ini telah berabad lalu diciptakan manusia, yang biasanya dimanfaatkan sekelompok angkatan perang guna mengungkap gambaran-gambaran sang musuh sebagai penitisan kebejatan, membeberkan lambang mengenai penderitaan manusia, bahkan penyebab dan asal-mula kekejian dan pembantaian, sejak kekuasaan diciptakan sampai kapanpun kebohongan itu mampu dipertahankan.

Namun, seperti adagium orang-orang bijak bahwa “tak ada kejahatan yang sempurna”, akhirnya sang pelaku kezaliman itu harus menanggung akibat dari perbuatannya di masa lalu. Hal senada kita pun diingatkan oleh narasi sederhana dari penulis novel Pikiran Orang Indonesia, bahwa kekuasaan yang diraih melalui jalan kebohongan dan kezaliman, kelak akan terjebak ke dalam lorong gelap, hingga terus-menerus mengalami pertentangan yang tak berkesudahan.

Teori propaganda politik Orde Baru, yang ingin mnempertahankan status quo dengan memanfaatkan hirarki kekuasaan, sebenarnya hanyalah permainan usang dan kuno, namun terbilang ampuh hingga sepanjang sejarah dimanfaatkan oleh angkatan perang di seluruh dunia. Di era transformasi ini, anarkisme kekuasaan itu dikemas secara estetis melalui perangkat digital, yang tujuan dan motifnya adalah sama.

Kita bisa melihat trik-trik dan siasat militerisme pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua beberapa waktu lalu. Kemudian, bandingkan dengan siasat dan strategi Soeharto – selaku kepala Kostrad – sekitar 57 tahun lalu, yang mengadakan aksi terobosan untuk mengambil-alih RRI dan kantor telekomunikasi yang letaknya di jalan Medan Merdeka (seberang kantor Kostrad). Setelah itu, berkumandanglah peristilahan negatif diciptakan secara serentak, dari kata G30S/PKI, Kopkamtib, Supersemar, Ampera, Museum Lubang Buaya, ABRI, GPK, OTB dan seterusnya.

Segala akronim dan peristilahan itu tentu bukan tercetus dari orang-orang bodoh yang sama sekali tak punya harapan akan masadepan. Namun, telah keluar dari pikiran dan gagasan jitu dari seorang ahli strategi, demi suatu agitasi dan propaganda yang sudah dirancang sedemikian canggihnya (baca: 100 Tahun Bung Karno, Liber Amicorum, Hasta Mitra, Jakarta 2021).

Dari perspektif lain, untuk membangun nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai prinsip masyarakat yang religius dan humanis, maka agitasi propaganda untuk suatu gerakan revolusioner memang diperlukan. Dengan demikian, bapak bangsa Soekarno lebih sepakat dengan ungkapan, "banyak bicara dan banyak bekerja" daripada "sedikit bicara banyak bekerja". Karena setiap pekerjaan mulia dalam menegakkan kebenaran, dibutuhkan bahasa ungkapan untuk disampaikan ke publik, bahkan sebagai perlawanan dan penggugah kesadaran akan adanya ketidakadilan.

Dengan kepiawaian berpidato, serta kecermatan dalam merangkai kata Soekarno telah sanggup menggugah kesadaran jutaan rakyat Indonesia, yang membuat mereka tergerak dan bangkit dari keadaan nasibnya sebagai bangsa terjajah selama tiga abad lebih. Setelah peristiwa G30S, ia memilih istilah “Gestok” (Gerakan Satu Oktober) daripada istilah “Gestapu” (Gerakan September Tigapuluh). Secara kesejarahan, dapatlah dimengerti bahwa peristiwa itu sudah melewati jam 24.00, yang berarti sudah memasuki tanggal 1 Oktober 1965. Selain itu, secara kebahasaan tidaklah kalah pentingnya, karena susunan kata yang dipakai dalam sistem penanggalan kita adalah, kata yang diterangkan mendahului kata yang menerangkan. Jadi tepat sekali, bila anakronisme itu hendak diciptakan mestinya "Tigapuluh September" dan bukan "September Tigapuluh".

Maka, berhati-hatilah ketika ada seorang jenderal bermental fasis menuduh komunisme-marxisme-leninisme, karena belum tentu dia paham apa maksudnya, ketimbang seorang Guru Besar Sosiologi mengajarkan matakuliah Marxisme di kampus perguruan tinggi. Karena pada hakikatnya, segala pertengkaran dan peperangan manusia selama berabad-abad, sebenarnya bersumber di wilayah permainan bahasa dan kata-kata yang tak pernah punya arti baku maupun kaku. Semua itu berpangkal pada teori-teori filsafat dan politik, tanpa banyak disadari bahwa di sana ada permainan kata yang berperan kuat dan patut diperhatikan.

Kita pun masih ingat akronim "Jas Merah" yang dicetuskan langsung oleh Soekarno, yang berarti "jangan sekali-kali meninggalkan sejarah". Dengan kecermatannya berbahasa, Soekarno cukup peka dan tanggap dalam menciptakan suatu peristilahan, yang membawa kita pada bayangan pasukan kemeja merah Garibaldi, seorang pemimpin revolusi liberal yang berjuang memerdekakan rakyat Italia sejak tahun 1830-an.

Di negeri Indonesia, sejak tahun 1965, teknik propaganda yang pernah dipakai oleh Hitler, Franco hingga Musollini, dipraktekkan kembali oleh seorang jenderal bekas tentara KNIL (Hindia Belanda). Teknik propaganda itu dimanfaatkan untuk kepentingan beberapa gelintir elit penguasa dan politisi kita, yang terobsesi menjadi ahli waris dari kekejaman politik militerisme Orde Baru. Semuanya itu sangat berkaitan erat sebagai mata rantai tak terpisahkan dari permainan politik kekuasaan dunia dari zaman ke zaman.