“Masihkah budaya Nusantara memiliki ruang hidup dalam pusaran globalisasi yang menuntut keseragaman? Ataukah kita hanya menjadi saksi bisu dari lenyapnya identitas dalam kemasan modernitas?”

Dalam gelombang arus globalisasi yang kian deras, kebudayaan Nusantara menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Dunia kini berada dalam pusaran homogenisasi budaya, di mana batas-batas identitas perlahan terkikis oleh dominasi budaya global yang mengedepankan efisiensi ekonomi dan perkembangan teknologi. Namun, di tengah gempuran perubahan ini, budaya Nusantara harus tetap teguh, merajut harmoni di antara keberagamannya, sekaligus berdialog dengan dunia tanpa kehilangan jati diri.

Sebagaimana dikatakan oleh filsuf Prancis, Paul Ricoeur, dalam menghadapi globalisasi, kita harus mampu menyeimbangkan antara “identitas” dan “alteritas”—antara mempertahankan keunikan diri dan menerima pengaruh dari luar. Maka, tantangan terbesar kita bukan sekadar melestarikan budaya, tetapi menghidupkannya dalam narasi baru yang relevan dengan zaman.

Nusantara, sejak dahulu, bukan sekadar gugusan kepulauan, melainkan peradaban besar hasil pertemuan berbagai budaya. Persilangan antara Hindu-Buddha, Islam, dan nilai-nilai lokal telah melahirkan sebuah kebudayaan yang kaya dan dinamis. Ibn Khaldun menekankan bahwa peradaban yang kuat adalah yang mampu menyerap dan mengadaptasi pengaruh luar tanpa kehilangan esensinya. Sejarah Nusantara telah membuktikan ketahanan ini, namun kini tantangan hadir dalam bentuk baru: kapitalisme budaya, digitalisasi, dan komodifikasi nilai-nilai tradisional.

Di satu sisi, modernisasi memberi peluang besar untuk menampilkan budaya Nusantara ke panggung global. Namun, ada kecenderungan bahwa makna budaya diringkas menjadi sekadar produk konsumsi. Batik, misalnya, yang dulunya sarat makna filosofis, kini lebih sering hadir sebagai komoditas massal. Gamelan, yang dahulu hidup dalam ritus masyarakat, kini justru lebih dihargai dan diajarkan di luar negeri. Tanpa kesadaran kultural, modernisasi bisa mengubah warisan menjadi sekadar ornamen tanpa ruh.

Budaya tidak bisa dilestarikan hanya dengan mempertahankan bentuk lama. Ia perlu ditafsir ulang sesuai konteks zaman. Generasi muda harus menjadi pelaku utama dalam menjadikan budaya sebagai bagian dari identitas kekinian. Transformasi bentuk, seperti wayang ke dalam animasi digital, atau serat ke dalam film dan web series, adalah langkah konkret untuk menjembatani masa lalu dan masa depan.

Namun, kita juga harus waspada terhadap ancaman homogenisasi kultural. Globalisasi sering kali menyamar sebagai kemajuan, padahal menyisakan ketimpangan makna dan eksploitasi simbol. Jangan sampai budaya Nusantara hanya menjadi tontonan eksotis bagi dunia luar, tetapi kosong makna bagi masyarakatnya sendiri.

Islam, sebagai kekuatan pembentuk budaya Nusantara, mengajarkan keseimbangan antara pelestarian dan inovasi. Dalam konteks ini, kita dapat mengemas nilai-nilai lama menjadi narasi baru yang kuat dan membumi. Tradisi lisan, mitologi lokal, bahkan ritual keagamaan bisa diramu menjadi bentuk-bentuk ekspresi kontemporer yang sarat makna dan spiritualitas.

Teknologi digital harus dipandang sebagai peluang. Platform seperti YouTube, TikTok, dan podcast dapat digunakan untuk menyebarkan cerita, musik, dan kebijaksanaan lokal kepada audiens global. Tantangannya bukan pada alat, tetapi pada kesadaran kreator untuk menjaga nilai yang terkandung di dalamnya.

Peran pendidikan juga sangat krusial dalam merawat budaya Nusantara di tengah globalisasi. Sekolah bukan hanya tempat untuk mengejar prestasi akademik, tetapi juga ruang penting untuk membentuk kesadaran kultural sejak dini. Sayangnya, pelajaran budaya sering kali terpinggirkan, dianggap sebagai pelengkap yang tidak mendesak. Padahal, memahami filosofi batik, mengenali alat musik tradisional, atau membaca sastra klasik Nusantara, adalah bagian dari pembentukan jati diri bangsa. Kurikulum yang integratif, yang tidak hanya mengajarkan sejarah budaya secara faktual, tetapi juga menumbuhkan kecintaan dan rasa memiliki, sangat diperlukan agar generasi muda tak tercerabut dari akarnya.

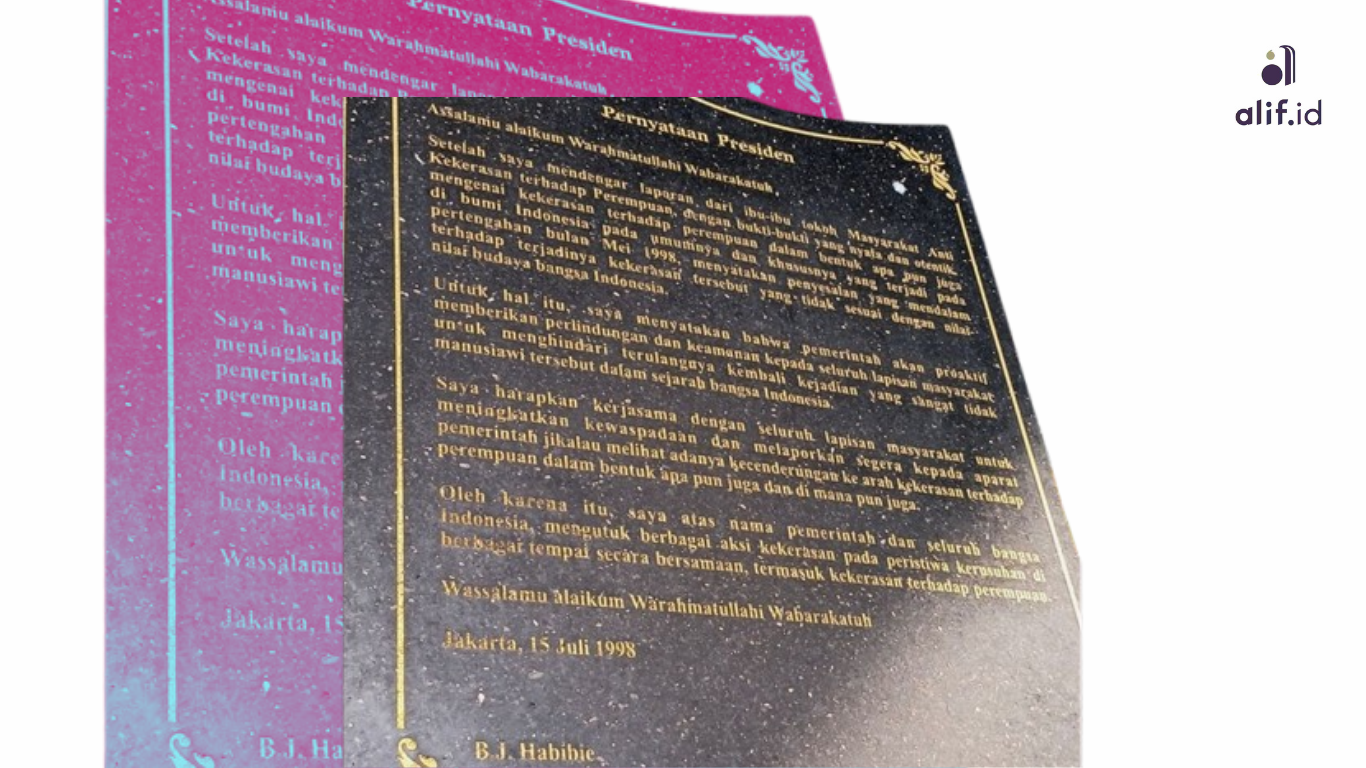

Di sisi lain, kebijakan publik dan komitmen pemerintah memainkan peran vital dalam menjaga keberlangsungan budaya. Program pelestarian budaya tidak cukup hanya bersifat seremonial atau simbolik. Dibutuhkan keberpihakan yang konkret: dukungan anggaran, ruang ekspresi yang adil, dan perlindungan hukum terhadap warisan budaya tak benda. Pemerintah pusat maupun daerah perlu melihat budaya bukan sebagai beban masa lalu, melainkan sebagai potensi ekonomi, sosial, dan diplomasi. Penguatan lembaga-lembaga kebudayaan, pelatihan generasi muda sebagai pewaris tradisi, dan kolaborasi dengan sektor kreatif akan memperkuat posisi budaya Nusantara dalam percaturan global.

Tak kalah pentingnya, peran diaspora Indonesia di luar negeri harus diberdayakan sebagai duta kebudayaan.Banyak anak-anak bangsa yang kini menjadi seniman, akademisi, atau pegiat budaya di berbagai belahan dunia. Mereka bukan hanya menyimpan memori kolektif Nusantara, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam diplomasi budaya. Komunitas diaspora bisa menjadi penggerak promosi budaya Indonesia melalui festival, pameran, atau pertunjukan lintas budaya yang menyentuh publik internasional. Sinergi antara mereka dan pemerintah dapat memperluas daya jangkau budaya Nusantara secara strategis dan berkelanjutan.

Merawat harmoni budaya Nusantara juga berarti merawat toleransi dan keterbukaan. Di negeri yang dihuni oleh ratusan suku dan bahasa, pengelolaan keragaman adalah kunci. Jangan biarkan homogenisasi sosial menjadi ancaman baru yang datang dari dalam. Masing-masing budaya lokal harus diberi ruang untuk hidup, tumbuh, dan saling melengkapi.

Budaya Jawa dengan filosofi keadiluhungan, Bugis dengan siri’ na pacce, Minang dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah—semua itu bukan warisan beku, melainkan sumber nilai yang relevan untuk membangun masa depan. Nilai-nilai ini adalah modal sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan kreatif. Budaya bukanlah sesuatu yang statis. Ia terus bergerak, menyesuaikan diri, dan mengalami pertumbuhan. Budaya Nusantara akan tetap hidup bukan karena dikunci dalam warisan mati, melainkan karena ia terus dimaknai, dihidupkan, dan disebarkan.

Pada akhirnya, merajut harmoni budaya Nusantara dalam tantangan global berarti menemukan keseimbangan antara pelestarian dan inovasi, antara akar lokal dan cakrawala global. Seperti pohon yang kuat, kita harus berakar dalam bumi kita, tapi juga menjulang menyambut angin zaman. Budaya harus dijaga bukan dengan rasa takut, melainkan dirayakan dengan keberanian. Budaya yang hidup adalah budaya yang mampu berdialog dengan waktu tanpa kehilangan jiwanya.

Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh sekadar menjadi penonton dalam arus globalisasi. Kita harus menjadi aktor aktif yang menentukan arah perjalanan budaya kita. Nusantara bukan hanya tentang masa lalu yang megah, tetapi tentang masa depan yang bijak.

Mari kita mulai perubahan itu dengan kembali mencintai dan menghidupkan budaya kita—bukan hanya sebagai warisan, tetapi sebagai jati diri yang hidup dan menyala di masa depan.