Pada peringatan seabad NU, penghargaan diberikan kepada Usmar Ismail (1921-1971). Ia makin mendapat pengakuan sebagai “Bapak Film Nasional”, setelah orang-orang mengetahui ia menggubah puisi dan sibuk di pentas sandiwara. Ia pun menulis esai-esai membuktikan kesanggupan menempuhi jalan seni dan intelektual.

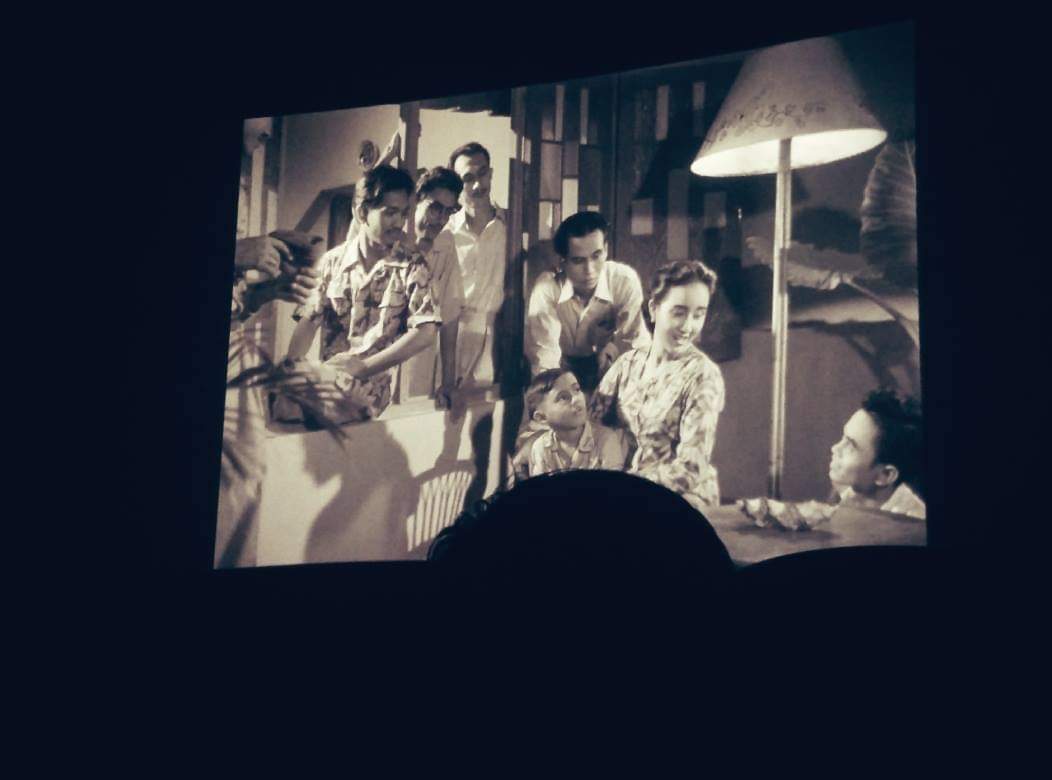

Pada masa 1950-an dan 1960-an, ia mengerti situasi politik di Indonesia. Pilihan lumrah dengan menempatkan diri dalam kubu berhadapan kubu-kubu berbeda. Kita mengenang Usmar Ismail berada di Lesbumi. Ia dianggap “mercusuar” dalam jalan kebudayaan NU. Ia tak sendirian. Pada masa bergerak di Lesbumi dan film, ia memiliki dua sahabat: Asrul Sani (1927-2004) dan Djamaluddin Malik (1917-1970).

Di buku berjudul Sedjarah Hidup KHA Wahid Hasjim dan Karangan jang Tersiar (1957) dengan editor H Aboebakar, kita membaca Djamaluddin Malik sebagai teman seperjuangan Wahid Hasjim. Pada masa 1950-an, Djamaluddin Malik itu “tokoh terkenal dipersada perfileman, sosial, agama dan politik.” Ia memang bergerak di film saat Indonesia dilanda sengketa ideologi. Di kalangan NU, Djamaluddin Malik menjadi nama penting dan berpengaruh meski “belum dapat melaksanakan djandjinja mentjiptakan filem-filem propaganda agama.” Kita mengandaikan ia memberi rangsang agar orang-orang tak ragu menonton film. Ia mewartakan jika orang berkubu NU pun suka dan mengerti film.

Kita perlahan teringat dengan putra sulung Wahid Hasjim keranjingan menonton film: Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Greg Barton (2003) menerangkan kegandrungan menonton film berakibat ke pelajaran-pelajaran sekolah. Pada saat masih remaja dan tinggal di Jogjakarta, Gus Dur “mengembangkan apresiasi serius mengenai film”. Ia melebihi kebiasaan teman-teman dalam jumlah dan kesanggupan menafsirkan film. “Hampir sebagian besar dari waktunya selama tinggal di kota ini, ia habiskan dengan menonton film,” tulis Greg. Gandrung menonton film berlanjut sampai ia bepergian ke negeri-negeri jauh. Gus Dur memastikan orang NU (terlalu) mengerti film Indonesia dan dunia.

Di kubu berbeda, kita sejenak mengingat biografi pengarang dan ulama tenar: Hamka (1908-1981). Di buku berjudul Kenang-Kenangan Hidup (1951), Hamka mengisahkan masa-masa keranjingan menonton film. Babak saat ia belum berpikiran menjadi “alim”. Bapak menghendaki ia paham ilmu agama. Hamka memilih bermain, meninggalkan kitab-kitab berat sulit dipelajari. Ia terhibur film-film. Hamka membahasakan diri: “Atau hanya matanya yang melihat kitab.” Ia sulit terpikat untuk membaca dan menghapalkan.

Diri bakal girang dengan hal-hal di luar sekolah atau kitab. “Adapun hatinja melajang djauh ke Pasar Usang, ke Cinema Theater, Eddie Polo, Marie Walcamp, film-film bisu jang populer pada waktu itu…” Hamka menikmati modernitas di Sumatra awal abad XX berwujud film. Ia tak meramal bakal menjadi sutradara atau orang di perfilman meski novel-novel digubah digarap menjadi film. Pada suatu masa, ia tenar sebagai tokoh Muhammadiyah tapi Hamka tak diharuskan menjadi “tokoh perfilman”.

Kita perlu menengok lagi masa lalu tokoh agama bernama Quraish Shihab tanpa perlu lagi menempatkan dalam cap NU atau Muhammadiyah. Ia saat masih remaja kepincut film. Di Makassar, ia bersama Umar Shihab (kakak) bertugas menjaga toko. Mereka memang diwajibkan mengurusi kemajuan toko dalam menghasilkan rezeki tapi mata mereka memusat ke gedung bioskop dekat Pasar Butung.

Di buku susunan Mauluddin Anwar, Latief Siregar, dan Hadi Mustofa berjudul Cahaya, Cinta, dan Canda M Quraish Shihab (2015), kita membaca pengisahan bahwa poster di bioskop “Indonesia” kerap menggoda: “Quraish bergantian menjaga toko di kala Umar diam-diam menonton film. Demikian sebaliknya. Atau, jika hanya ada satu kesempatan, mereka nekat meninggalkan toko demi melihat aksi sang pujaan di layar bioskop.” Mereka paling suka film-film P Ramlee. Quraish Shihab juga mengaku penggemar film-film India. Pada masa dewasa, Quraish Shihab tak menempuhi jalan perfilman. Kita mengenali sebagai tokoh agama rajin menulis buku-buku. Kita tetap mengenang ia sebagai penggemar film dalam babak sebelum menekuni agama.

Kita mengingat nama para tokoh pernah menggandrungi film. Tokoh-tokoh itu tenar dalam dakwah dan berkaitan politik. Mereka menampilkan diri sebagai penikmat film tanpa tergesa membuat pendapat-pendapat mengenai film, sejak awal abad XX sampai masa Orde Baru. Pengalaman menonton film berbeda dengan tokoh-tokoh berada dalam industri film. Kita mencatat saja ada kaitan-kaitan dalam biografi para tokoh: film dan agama. Mereka tak melulu menonton film-film tema agama. Pada situasi berbeda, mereka adalah pendakwah tanpa kewajiban mengunggulkan film-film cap agama dihasilkan di Indonesia. Film itu film.

Kita kembali mengingat pemberian penghargaan kepada Usmar Ismail dalam peringatan seabad NU. Ia memang tegak dan berani dalam perfilman. Penghargaan itu menggenapi pemberian gelar sebagai pahlawan nasional (2021). Ia memang menempuhi jalan panjang dengan pengabdian dan tanggungan risiko-risiko.

Di luar ingatan kita atas peringatan Hari Film Nasional (30 Maret 2023) dan biografi para tokoh agama, ikhtiar-ikhtiar mengadakan film berselera agama terus berlangsung dengan kebijakan-kebijakan kadang agak meragukan. Konon, MUI sedang getol mengurusi film-film sesuai kaidah-kaidah Islam. Kita belum berpikiran jauh tapi mengetahui tokoh-tokoh agama membentuk diri dengan menonton film-film tak wajib bercap Islam. Begitu.