Masjid Demak yang termasyhur itu adalah organisasi politik impian. Saat dibangun pada abad ke-16, dan masih berdiri sampai sekarang, delapan wali arsitek yang dipimpin Sunan Bonang plus Seh Malaya (Sunan Kalijaga) itu berkehendak membangun masjid untuk “meninggalkan jejak” (tilas) sekaligus sebagai “tempat keramat” dan “pusaka bagi segala raja” Jawa.

Dalam sejarah (atau legenda) pembangunan masjid di Nusantara, khususnya di Jawa, tampaknya tidak ada teladan politik yang bisa menandingi pembangunan Masjid Agung Demak. Dalam Serat Jaka Tingkir konon karya Mangkurat III (bertahta 1703-1708), yang diulas dengan tangkas dan memikat oleh Nancy K. Florida (2003), kita tahu bahwa masjid itu bukan hanya sebentuk pemikiran artisektural yang diwujudkan secara material di atas tanah di Jawa. Masjid itu adalah gugusan pemikiran politik yang dibangun dan disusun secara strategis, hierarkis, komprehensif.

Dalam pemikiran kemasjidan politik, dengan proyeksi menjadi pusaka segala raja Jawa dan bukan sekadar tempat beribadah, masjid menjelma menjadi sebentuk tata masyarakat yang diatur dengan sangat rapi untuk menjamin berkelanjutan sistem politik (“kekhalifahan”) kerajaan.

Kita dibuat sadar: masjid agama harus menjadi pusat dan orientasi kekuasaan. Untuk membangun Masjid Demak itu, dengan pemilihan dan peletakan fungsi kelas sosial masyarakat, delapan wali arsitek kudus itu menjadikan diri mereka sendiri sebagai pembangun empat tiang utama (saka guru) yang menjadi penopang terpenting struktur bangunan masjid seluruhnya. Disusul oleh elite rohaniah (ulama, dsb) di bawahnya yang membangun tiang-tiang tepi (saka rawa).

Kemudian, dengan penyebutan yang sangat hierarkis, para penguasa duniawi atau pemegang politik praktis duniawi dilimpahi membuat (membangun) balok-balok pengikat dan penopang.

Lalu para abdi kerajaan dan elite militer bekerja membangun usuk dan pagar masjid. Terakhir, atap dan sirap Masjid Demak ditugaskan, dibebankan, disiapkan oleh sumbangan rakyat Jawa umum (sami urunan kewala). Inilah sistem pembangunan masjid yang sangat rapi, organisastoris, hierarkis, komprehensif, yang sangat mungkin tak pernah terpikirkan untuk diterapkan dalam pembangunan masjid di masa mutakhir. Masjid Demak adalah simbolisasi pemikiran politik-religi yang terejawantah dengan sangat rapi.

Dalam praktik-historis pembangunan masjid, barangkali susunan yang sangat sistematis dan hierarkis berdasarkan sistem pembagian kekuasaan dan tata masyarakat ini tidak benar-benar terjadi.

Namun, yang sedikit bisa dipastikan, kita melihat bahwa inilah bentuk gagasan politik teokrasi yang digagas oleh para wali itu. Masjid adalah pembagian tugas kemasyarakatan yang diatur secara teokratis. Dalam pemikiran ini, pemegang kekuasaan yang paling utama adalah para wali, barangkali lebih banyak secara simbolis daripada praktis, lalu para elite politik kerajaan, dan berujung para rakyat.

Pemikiran arsitektural-politik ini menjadi pemikiran politik (Jawa) yang terus dilestarikan hampir dalam tiap pembangunan kerajaan baru di Jawa. Masjid kerajaan biasanya dibangun di sebelah barat alun-alun kerajaan, di samping pasar dan keraton. Dan demikianlah kita mewarisi masjid agung-masjid agung yang ada di wilayah politik yang lebih kecil seperti provinsi dan kabupaten.

Sampai saat ini, termasuk obsesis gigantis Klaten, Jawa Tengah, yang begitu kebelet untuk membangun dan mempunyai menara seharga 11 M—sesuatu yang baru dalam arsitektur masjid di Jawa—tapi tak juga kunjung selesai dan menimbulkan kecurigaan korupsi (Solopos, 10 Mei 2016).

Namun, meskipun secara spasial-arsitektural gagasan masjid dari Demak itu tetap berlaku sampai sekarang, sebagaimana keberhasilan Masjid Demak yang tetap kokoh berdiri, tampaknya gagasan utama politik teokrasi yang digagas para wali itu tak pernah benar-benar terjadi dalam kehidupan politik praktis, terutama saat masuknya kekuatan asing (Eropa) di Jawa.

Kita tahu Amangkurat I, pernah membantai 3.000 ulama yang membangkang di alun-alun dalam waktu setengah jam (Graaf, 1987).

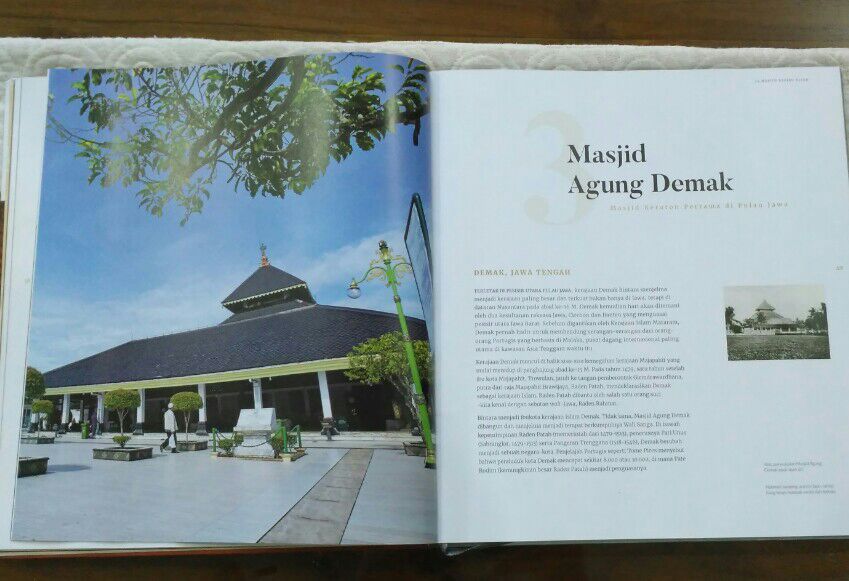

Bangunan Masjid Agung Demak itu memang sampai sekarang masih tetap berdiri, menemani gerak keagamaan umat Islam dan pergantian para raja di Jawa. Masjid itu berhasil sukses menjadi monumen agung, tak sekadar tilas sebagaimana dicita-citakan para wali arsitek.

Namun kehadirannya bukan saksi monumental keberhasilan sistem politik teokrasi di Jawa. Kita harus mengakui bahwa masjid itu hanya menjadi simbol identitas bukan lagi sebagai simbol kuasa politik yang bekerja dalam tata politik praktis.

Maka, tak mengherankan jika yang kemudian banyak dikenang bukan gagasan teokrasi politik yang gigantis dan komprehensif itu, tapi insiden subvesif legendaris yang dilakukan wali bengal Sunan Kalijaga (Sèh Malaya).

Syahdan, ketika tiang utama (saka guru) akan dirakit dan dipasang, ternyata masih kurang satu. Dan itu bagian Sèh Malaya yang masih tenang tafakur menyendiri sampai dimarahi Sunan Bonang, Sang Penguasa Jagat teokratis. Barangkali dengan tenang, Sèh Malaya mengumpulkan kepingan kayu terserak (tatal) yang diikat, ditata, dan disusunnya.

Lalu, dengan menghadapkan wajahnya ke Mekah, Sèh Malaya “bersemadi khusuk”, hatinya “menerawang keheningan nurani”, “luluh, lebur dalam tatapan penyatuan”, dan “segala yang dipikirkan menjadi nyata”. Sekian banyak kepingan serpihan kayu itu wujud mengutuh, ukurannya serupa tiga saka guru yang sudah disiapkan wali lainnya.

Memang tidak dijelaskan kenapa Sèh Malaya harus membuat saka guru itu dari tatal dalam berbagai babat/serat yang menggambarkan peristiwa pembanguan Masjid Demak.

Kita tak tahu “segala yang dipikirkan” Sèh Malaya. Yang kita tahu, tercengang semua yang melihat/ terbengong dalam ketakjuban, tak berucap dengan mulut melongo.” Sampai saat ini, kita pun masih melongo melihat hasil karya permenungan Sèh Malaya yang terus diawetkan di Masjid Demak.

Ada penggagalan atau penyangkalan dari laku Sèh Malaya terhadap kehendak pengkokohan, perapian, dan pelurusan yang hendak ditampilkan dari masjid itu. Kehendak Tuhan, seperti yang seakan diwaliki Sunan Bonang dan tujuh wali lainnya, bisa atau barangkali salah satunya wajib dibangun dari tatal, yang dirampat para tukang (rakyat jelata?), atau yang dari yang tak pernah dianggap.

Teknologi tatal, jika jika memandang masjid itu sebagai proyek keabadian bagi para raja-raja atau jika kita melihatnya dari sekarang, adalah semacam kemustahilan sekaligus kerapuhan yang dikehendaki.

Barangkali yang hendak diperlihatkan adalah keterkejutan dan ketakjuban. Semua yang rapi, lurus, kokoh, dan kukuh harus bersiap-siap terserang kuasa sejarah yang sering tak terduga arus geraknya di dunia ini. Kehendak Tuhan, sebagaimana diangankan manusia bahkan para wali, harus menghadapi kejutan-kejutan yang bakal dibuat manusia dan dunia ini.

Sejarah pergolakan, perseteruan, dan kengerian manusia yang berkehendak menegakkan agama yang lurus sudah menjadi saksi dan suara yang tegar bagi kita. Dan kita hanya bisa melongo, juga sering dengan hati yang kelu dan ngilu.

Politik yang bergerak dari masjid yang diangankan sebagai kesucian tidak jarang berakhir dengan kekejaman, kematian manusia tak berdosa, juga keserakahan duniawi dan ukhrawi.