Bahasa itu masalah. Ulah pun menjadi sasaran protes, sindiran, dan sebal. Dulu, kemauan memberi tanggapan diwujudkan dengan menulis surat pembaca: dikirimkan ke alamat redaksi majalah. Sekian hari menunggu pemuatan. Penulis surat menanti jawaban. Ia itu bernama Mahfuzil Anwar, mahasiswa STIMI Banjarmasin. Surat dua paragraf mejeng di Tempo, 24 Desember 1988. Surat bermisi dakwah.

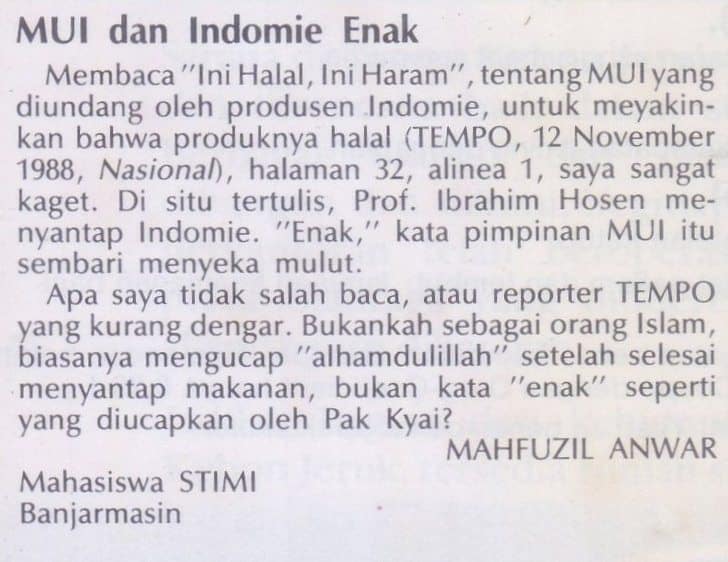

Kalimat-kalimat ditulis mungkin saat ia lapar atau patah hati. Kita membaca cermat: “Membaca ‘Ini Halal, Ini Haram’, tentang MUI yang diundang oleh produsen Indomie, untuk meyakinkan bahwa produknya halal (Tempo, 12 November 1988, Nasional), halaman 32, alinea 1, saya sangat kaget. Di situ tertulis, Prof Ibrahim Hosen menyantap Indomie. ‘Enak,’ kata pimpinan MUI itu sembari menyeka mulut.” Oh, ia pembaca teliti. Berita dipikirkan saat siang terasa sumuk atau menjelang tidur. Mahasiswa memang terlalu serius berpikir demi menjadi intelektual sakti mandraguna.

Paragraf kedua: “Apa saya tidak salah baca, atau reporter Tempo yang kurang dengar. Bukankah sebagai orang Islam, biasanya mengucap ‘alhamdulillah’ setelah selesai menyantap makanan, bukan kata ‘enak’ seperti yang diucapkan Pak Kyai?” Kita berimajinasi ia menulis atau mengetik surat dengan tangan gemetar. Emosional! Ia pun mau berdakwah dengan memasalahkan “enak” dan “alhamdulillah”. Dakwah memang lazim membuat orang bergairah dalam memberi kritik dan “perintah”.

Kita tunda masalah kata untuk memikirkan mi instan dulu. Indomie itu mi instan disantap jutaan orang di seantero Indonesia. Kita membuka buku berjudul Mi Instan: Mitos, Fakta, dan Potensi (2016) susunan FG Winarno. Keterangan dari pelbagai sumber: mi instan mula-mula dibuat oleh Momofuku pada 1958. Pembuatan mi instan berdalih masalah pangan di Jepang setelah keberakhiran Perang Dunia II.

Di Indonesia, kita mengenali mi instan itu Indomie meski ada sekian merek lain. “Memasuki abad XXI, mi instan dikenal sebagai produk pangan yang paling penting dan akan terus mendukung pemecahan masalah kekurangan pangan di dunia,” tulis Winarno. Oh, kita bermasalah pangan? Beli dan santaplah Indomie.

Informasi penting: “Pabrik mi instan PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah menerima sertifikat halal pada Juni dan Juli 1994 dan penyerahannya secara resmi dilakukan oleh Ketua MUI H Hasan Basri dan Direktur LPPOM MUI Prof Dr Aisyah Girindra di Masjid Istiqlal, Jakarta.”

Cukuplah memasalahkan mi instan. Kita berganti ke masalah kata. Penulis surat tak terima bila ulama mengucap “enak” setelah makan. Ia pasti rajin membaca kitab suci sejak bocah dan rutin mengikuti pengajian-pengajian. Redaksi Tempo atau MUI tak memberi jawab. Nah, penjawab mendingan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988). Enak berarti “sedap, lezat tentang rasa”, “terasa sehat atau segar tentang kondisi badan”, “nikmat atau menyenangkan tentang perasaan, suasana”, “pulas, lelap tentang tidur”. Oh, ulama itu berbahasa Indonesia secara baku. Entri enak resmi masuk dalam KBBI.

Eh, penulis surat itu “memaksa” ulama harus mengucap “alhamdulillah” setelah makan. KBBI halaman 22 memuat entri “alhamdulillah” dengan arti “segala puji bagi Allah” atau “kata afektif untuk menyatakan rasa syukur”. Pada saat menulis surat, ia tak sempat membuka kamus. Apa ia berpikir pengucapan bahasa Arab itu mulia ketimbang bahasa Indonesia? Oh, kita berpikiran baik bahwa ia mengacu ke Al Fatihah dan doa-doa diajarkan saat belajar mengaji di masjid. Kita ambil hikmah dari surat telat terbaca. Nasihat bijak: “Bacalah ‘alhamdulillah’ dan ‘enak’ setelah bersantap Indomie”. Masalah dianggap selesai. Begitu.