Setelah membaca kembali naskah buku kecil Demokrasi Kita karya Mohammad Hatta, saya merasa apa yang digambarkan di buku itu sedang terjadi sekarang ini. Demokrasi tidak hilang, tetapi berada dalam krisis yang mendalam. Sama seperti situasi yang menjadi latar belakang analisis Hatta, problematik utama demokrasi berasal dari tindakan presiden yang dilakukan di luar batas etika. Dulu presidennya Soekarno, sekarang Joko Widodo.

Demokrasi Kita ditulis oleh Hatta pada 1960 sebagai kritik terhadap “demokrasi terpimpin” Soekarno. Setelah membubarkan Konstituante hasil Pemilu 1955, Soekarno malah menyusun ulang sistem pemerintahan dan kenegaraan yang berpusat pada dirinya sendiri dengan dalih “keadaan darurat”. Soekarno melakukan semua itu dengan argumen bahwa “revolusi Indonesia untuk melaksanakan Indonesia jang adil dan makmur belum selesai”, sehingga harus dipimpin secara langsung olehnya. Selain oleh tiga partai politik utama yang mendominasi parlemen (minus Masyumi yang dibubarkan), tindakan presiden itu didukung oleh tentara.

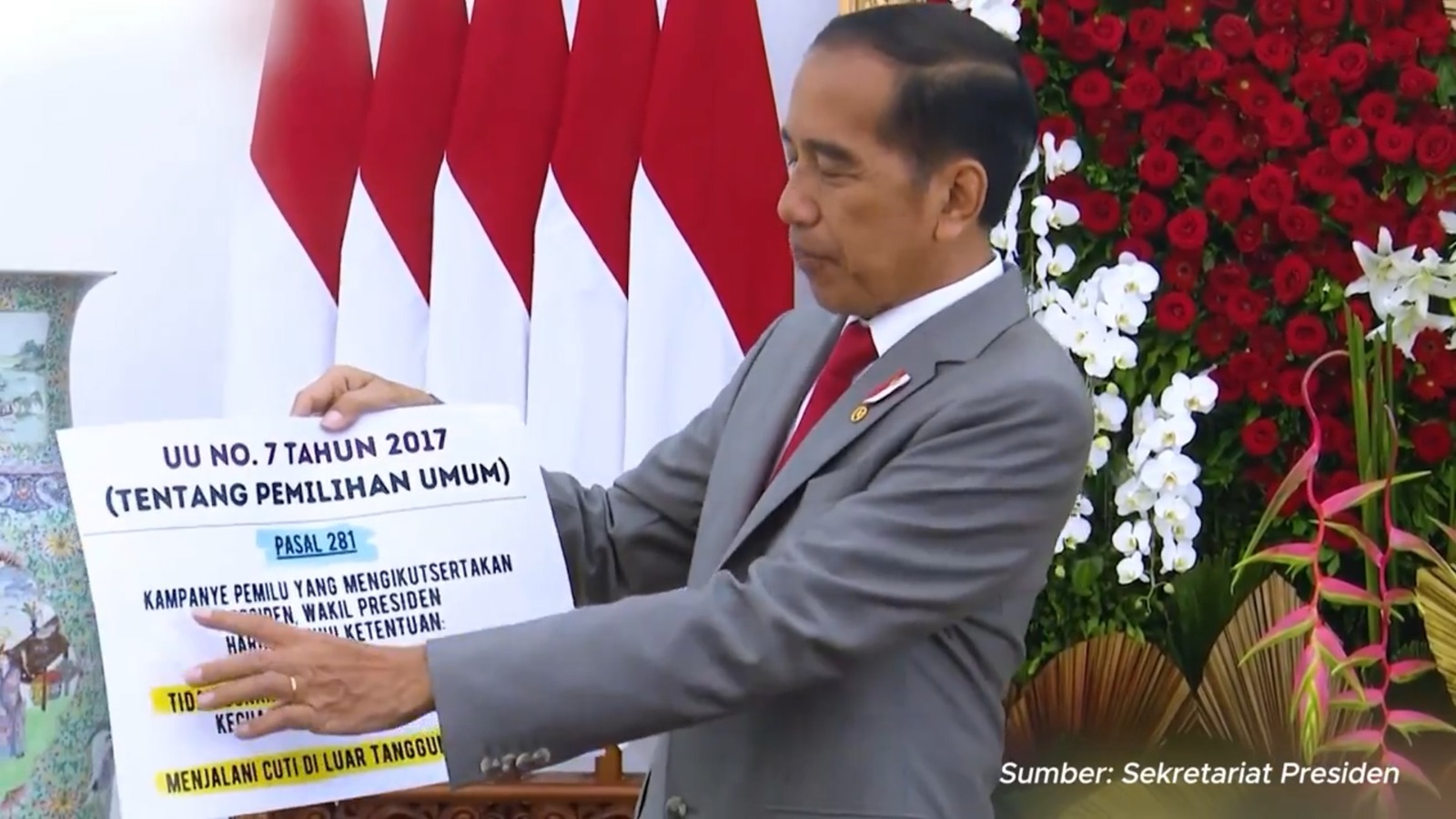

Hari ini jelas sekali Presiden Joko Widodo mendukung anaknya, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden bersama calon presiden Prabowo Subianto. Masalahnya, dukungan ini dimulai dengan tindakan yang secara resmi dikatakan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai pelanggaran etika. Belakangan Joko Widodo juga mengatakan bahwa presiden boleh berkampanye (tentu maksudnya buat anaknya), padahal ketentuannya mengatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan kalau presiden cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

Sementara itu berbagai desas-desus menyebutkan bahwa sejumlah aparat negara berusaha memastikan agar pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan pertandingan. Meski desas-desus tersebut tidak pernah diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), opini publik telah terbentuk. Bagi pikiran awam sekalipun, kalau presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sudah memperlihatkan pemihakannya, kiranya sulit menerima pernyataan bahwa negara akan berlaku netral. Netralitas hanya berada dalam teori.

Salah satu alasan di balik cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam pemilu mendatang adalah keinginan untuk melanjutkan pembangunan. Setidaknya itulah retorika yang selalu dimunculkan oleh pihak-pihak yang mendukung tindakan sang presiden. Kalau bukan oleh Joko Widodo (dan penerusnya yang dalam hal ini adalah Prabowo-Gibran), maka pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran yang dikerjakan oleh pemerintah selama ini diyakini akan tertahan. Di atas semuanya, rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mungkin akan dibatalkan, padahal diharapkan ini adalah warisan Joko Widodo yang paling besar.

Baik Soekarno maupun Joko Widodo mempunyai kemiripan. Sementara Soekarno memimpikan “revolusi”, Joko Widodo memimpikan “pembangunan”. Bagi keduanya, revolusi dan pembangunan “belum selesai” kecuali dipimpin oleh diri mereka. Kalau Soekarno menciptakan “demokrasi terpimpin” yang anti-demokrasi, Joko Widodo memastikan penerusnya melanjutkan ambisinya memindahkan ibukota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Pulau Kalimantan. Konon Joko Widodo sempat berupaya untuk memperpanjang masa kekuasaannya menjadi tiga periode, tetapi terpental di tengah jalan.

Tentu saja Soekarno dan Joko Widodo adalah pemimpin yang hebat, tetap keduanya tidak menyukai kritik. Soekarno membubarkan Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI), dua kekuataan oposisi utama saat itu, sedangkan Joko Widodo melakukan hal yang sama terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI). Tanpa melalui proses hukum di pengadilan, Soekarno dan Joko Widodo menganggap kelompok-kelompok tersebut adalah ancaman bagi negara dan bangsa yang mereka berdua bayangkan.

Demokrasi memang tidak mati, tetapi berada dalam krisis yang sangat serius. Menurut Hatta, “demokrasi disini berurat-berakar didalam pergaulan hidup”, tetapi “demokrasi jang tidak kenal batas kemerdekaannja lupa sjarat-sjarat hidupnja dan melulu mendjadi anarki lambat laun akan digantikan oleh diktatur. Ini adalah hukum besi dari pada sedjarah dunia!”. Tindakan Soekarno, masih menurut Hatta, bukan sekadar masalah kepribadian, melainkan bagian dari krisis demokrasi yang lebih sistematis. Kalau boleh saya tafsirkan secara bebas, apa yang terjadi adalah problematik kekuasaan tanpa etika di mana para penguasa bekerja berdasarkan nafsu-nafsu ephitumea belaka! Mari kita simak kata-kata Hatta pada tahun 1960 yang kiranya tidak jauh berbeda dengan situasi hari ini.

Sedjarah Indonesia sedjak 10 tahun jang achir ini banjak memperlihatkan pertentangan antara idealisme dan realita. Idealisme, jang mentjiptakan suatu pemerintahan jang adil jang akan melaksanakan demokrasi jang sebaik-baiknja dan kemakmuran rakjat jang sebesar-besarnja. Reality, dari pada pemerintahan, jang dalam perkembangannja kelihatan makin djauh dari demokrasi jang sebenarnja

![Sejumlah warga Gaza mengaku kebingungan setelah tempat tinggal mereka hancur akibat bom yang dilancarkan oleh pihak Israel. [foto: AFP]](https://alif.id/wp-content/uploads/2023/11/WhatsApp-Image-2023-11-11-at-05.31.38.jpeg)