Kicau burung kutilang melengking begitu merdu, mewarnai desa yang masih tertutup oleh kabut tipis. Udara yang masih dingin, mempersilahkan embun hinggap di rerumputan. Pagi bukan waktu untuk bermalas-malasan, pagi adalah dimana genderang aktivitas dibunyikan, tanda masyarakat beraktivitas. Orang-orang saling tegur sapa membawa cangkul, pacul dan macam perlengkapan lainnya. Tak pelak, mereka lalu berbincang bertanya soal giat, pasaran dan kondisi sekitar desa.

Pagi itu masih dingin, perbincanganlah yang membuat mereka jadi lebih hangat. Harga beras yang naik, para sarjana yang sulit mencari kerja hingga pemilihan umum yang membuat mereka cekot-cekot kepala. Sebuah pertanyaan terakhir menyembul. “Anu, Si fulan masih di desa atau sudah merantau ke kota?” Pengharapan mengenai kota masih disandarkan masyarakat desa untuk menjemput yang namanya ‘kesuksesan.’

J.C. Scott bisa juga benar, namun bisa juga kurang tepat. Ia mencoba menguliti kehidupan petani dalam buku The Moral Economoy of The Peasant. Menganggap bahwa seorang petani itu hidup dalam keadaan pas-pasan alias subsisten. Analisa J.C. Scott ini mau memukul rata dengan kehidupan di kota yang hingar-bingar dengan fasilitas dan perputaran modal nan besar.

Masyarakat yang hidup di desa disibukkan dengan urusan produksi untuk mencukupi hidupnya. Berangkat pagi untuk bercocok tanam di sawah-sawah yang mereka miliki. Bagi, seorang tunakisma, mereka akan memangkas waktu longgarnya ditengah hari untuk bekerja di pemilik tanah sampai matahari tergelincir.

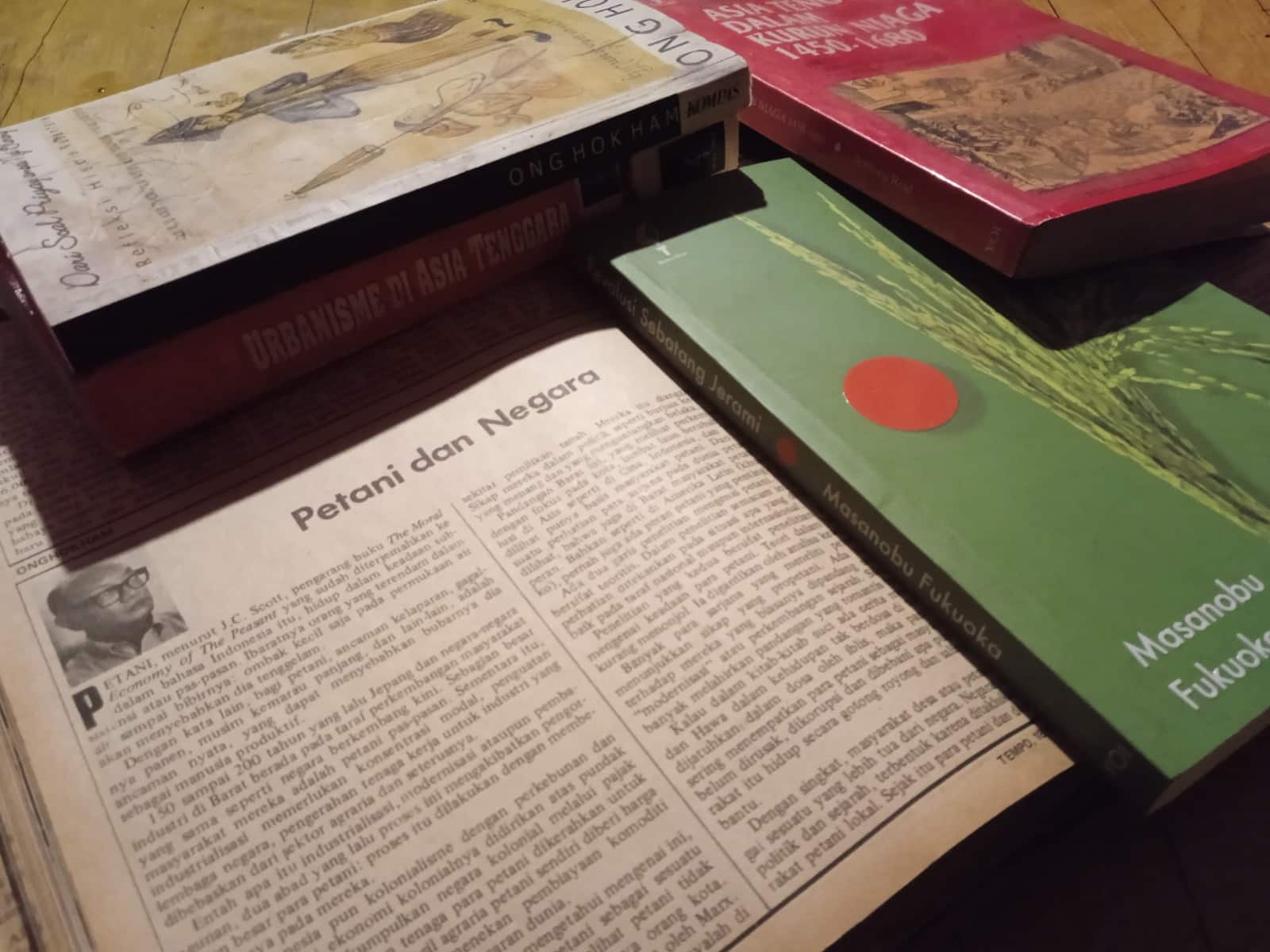

Masanobu Fukuoka jadi salah satu contoh etis seorang petani yang tinggal di negari sakura. Dalam Revolusi Sebatang Jerami, Fukuoka yang awalnya sebagai jebolan pakar mikrobiologi terjun ke lapangan untuk menjadi petani yang total. Ia menyigi ‘bertani secara alami’, menganggap tanah, air, dan ilalang punya nyawa seperti manusia; bisa capai, sakit dan gembira, ia lakukan dengan sepenuh hati, alhasil menuai hasil yang menarik.

David Ricarido dengan narasi pasar bebas, mengelu-elukan agar geliat ekonomi di desa itu dapat diberdayakan dengan baik menjadi sebuah keunggulan komparatif disamping gencarnya industrialisasi untuk arah ekspor. Hal itu, juga perlu didukung dari peranan pusat yang memegang kendali atas kebijakan, agar tersampul kuat dengan ranah-ranah di desa.

Fukuoka nyatanya telah sukses melakoni pemberdayaan yang berujung menghasilkan keunggulan komparatif berupa hasil pertanian. Jepang yang kalah dari Perang Dunia II, setelah itu melakukan strategi pasar bebas, ditambah politik dumping. Fukuoka ingin mewarnai kebebasan dengan cara lain. Alhasil ia memberdayakan sektor pertanian, yang dapat menghidupi disamping industrialisasi secara gigantik menyeruak.

Namun, gerakan Fukuoka itu, tak ingin direpresentasikan jadi pengertian tertentu. Ia menolak segala kesombongan intelektual. Kesombongan dari rasionalitas yang menjauhkan manusia dengan realitas. Ia ingin seperti padi yang semakin berisi, merunduk dan membuat siapapun kenyang. Campur tangan kaum intelektual/Merusak bentuk-bentuk indah benda-benda/Kita membunuh untuk membedah. Kurang lebih seperti itu pengakuan Fukuoka kala menampik kesombongan yang lahir dari intelektualitas dilumbung padi. Bila saja Fukuoka membaca karya J.C Scott, ia akan mencak-mencak dan banyak mengumpat, sembari mengasah sabitnya.

Campur Tangan Intelektual

Kota bertengger bangunan-bangunan menjulang dibalut dengan kerlap-kerlip lampu warna-warni. Desa di malam hari hanya terlihat gelap-gulita ditambah suara kodok dan jangkrik yang bermelodi. Kota dan desa selalu jadi tolak ukur bagaimana ‘kemajuan’ itu didekap. Intelektual banyak berpengaruh atas representasinya mengenai kemajuan. Tertinggal, berkembang, lepas landas, dan Maju. Kurang lebih seperti itu arah representasi yang diandai-andaikan dari seorang intelektual.

Air dan tanah merupakan unsur dominan dalam lingkungan hidup agraris termasuk halnya di Asia termasuk Nusantara. Air yang berlimpah-ruah dituang langit, membuat gembur belantara hutan, dan tanah. Kondisi demikian membuat daerah itu subur dengan keanekaragaman komoditas yang berguna sebagai konsumsi hingga distribusi ke perdagangan.

Paul Mus (1902-1969) seorang arkeolog dari Prancis mencoba menguliti peranan desa di Asia Tenggara. Ia mencoba membandingkan barat (baca; Eropa) dengan Jawa. Menurut Paul Mus, Kota di Eropa adalah sumbu meletupnya gerak sejarah, sedangkan di Asia, desa adalah awal permulaannya.

Teori yang disigi oleh Paul Mus memiliki banyak polemik dalam kepenulisan sejarah. Penulisan sejarah semacam itu merupakan kemunduran, sebab di Barat dinamika sejarah seperti Rennaissance, rasionalisme, kapitalisme, perdagangan, industri, demokrasi dan seterusnya datangnya dari kota (Ong Hok Ham, 2002)

Telaah mengenai desa dan kota memunculkan sebuah perbedaan menohok diantara keduanya. Kota pekik dengan aktivitas perekonomiannya, sedangkan desa menawarkan living slow dengan reruntutan kebahagiaannya. Kota dalam Sejarah Indonesia dalam Refleksi Historis Nusantara gubahan Ong Hok Ham (Gramedia Pustaka, 2002) memberikan jawaban menarik, bahwa manusia Indonesia di masa lampau adalah orang kota, bukan desa.

Ong mengutip catatan Anthony Reid yang telah diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia (YOI) mengenai Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680, membeberkan sepak terjang perdagangan di Burma, Malaysia, Thailand, Malaka, hingga Nusantara pada abad ke 16/17.

Desa dan kota awal mulanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam rantai pasok perekonomian dan perdagangan. Konsepsi mengenai ideologi, pengaruh kekuatan militer melalui kolonialilisasi membuat kota dan desa memiliki sekat. Dalam Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 (YOI, 1992), menggambarkan kota-kota maritim di malaka dan jawa, walaupun terlihat mirip ‘desa’ namun adalah kota, dikelilingi oleh persawahan dan kekuatan para raja di sekelilingnya. Syahdan, A. Reid mendaku kepulauan Indonesia penduduk kota pada medio abad 16 dan 17 adalah terbesar di dunia.

Mafhum kota yang akan dilirik karena pekik perputaran pelbagai macam komoditas dan tanda-tanda begitu santer. Iklan, gilang-gemilang gaya hidup dipertunjukkan tanpa tedeng aling-aling. Syahdan, pertaruhan pemuda-pemudi desa ke kota dengan harap menjemput gilang-gemilang tanpa harus berjibaku dengan lumpur dan sengatan lintah, menjadi babak baru pemaknaan ‘keberhasilan’ dari rahim modernitas yang mendaku kota adalah muaranya. Sekian.