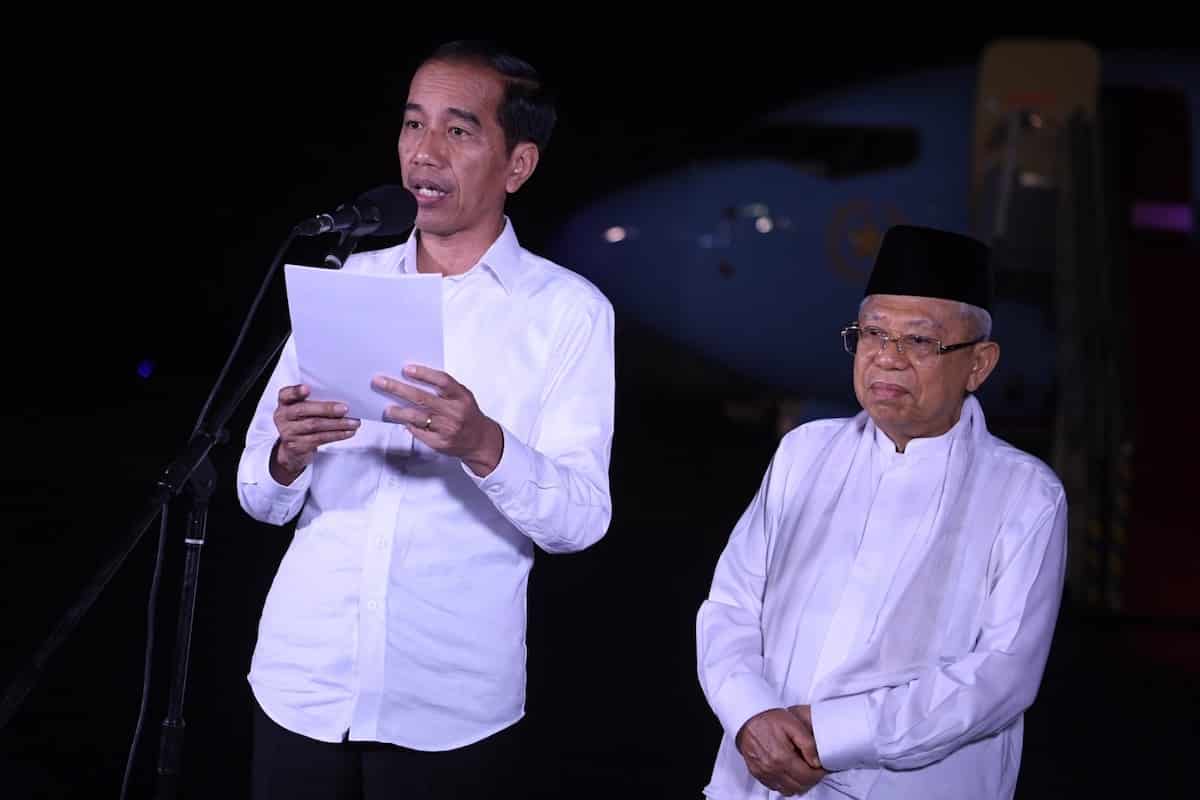

Susunan kabinet baru pemerintahan Jokow-Ma’ruf seperti lebaran: dinanti-nanti semua lapisan masyarakat, politisi, pengusaha, agamawan, seniman, guru, nelayan, aktivis, dan seterusnya. Inilah tugas besar presiden dan wakil presiden terpilih: menyusun kabinet mereka.

Disebut tugas besar karena proses penyusunan kabinet akan melibatkan banyak kepentingan. Tentu saja pihak-pihak yang pertama akan berusaha mempengaruhi keduanya adalah partai politik, baik partai-partai dari koalisi partai pengusung calon yang menang, maupun yang kalah.

Selain partai politik, ada banyak pihak juga yang merasa perlu dan bahkan merasa berhak untuk turut ikut terlibat dalam menyuarakan pembentukan kabinet mendatang, di antaranya adalah beragam kelompok kepentingan (interest groups), yang di dalamnya secara luas termasuk organisasi massa (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan asosiasi para profesional. Yang terakhir akan menyatakan pendapat dan yang mungkin paling kecil pengaruhnya di Indonesia, walaupun ia adalah unsur inti dari demokrasi, adalah warga.

Dalam konteks isu-isu keislaman, tentu saja isu yang sering dan mungkin selalu muncul adalah keterwakilan umat Islam dalam kabinet. Isu-isu tersebut bukan hanya melibatkan apakah jabatan menteri tertentu harus dikuasai oleh muslim atau mungkin bisa dijabat oleh non-muslim, tetapi juga adalah apakah jabatan menteri tertentu harus dipegang oleh seorang muslim dari ormas A atau ormas B, misalnya.

Satu hal yang bisa kita lihat dari dua kondisi di atas, adalah bahwa bagaimana warga dan kelompok-kelompok komunitas ingin berpartisipasi di dalam kehidupan politik. Dalam bahasa populer, mereka ingin terlibat dalam politik praktis. Dalam bahasa akademik, mereka sedang terlibat dalam politik penyertaan (politics of inclusion). Dalam konteks isu-isu keislaman, banyak pertanyaan kemudian muncul:

Mengapa umat Islam sebagai warga mayoritas ingin terwakili kepentingannya di kabinet? Apakah selama ini negara tidak memperhatikan suara mereka? Lalu jika sudah terwakili, apa yang diharapkan? Mengapa politik penyertaan ini kadang sulit dimengerti, terutama di Indonesia? Bagaimana pula tantangan politik penyertaan umat Muslim di akar rumput? Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, ada baiknya kita tinjau terlebih dahulu bagaimana kondisi minat warga terhadap politik di Indonesia secara singkat.

Hilangnya trauma politik?

Di era pasca Orde Baru ini, minat warga terhadap kehidupan politik semakin meningkat. Trauma masa lalu terhadap pengekangan kehidupan politik secara bertahap semakin menyurut. Negara tidak dapat lagi memanfaatkan kekurangpedulian masyarakat pada masalah politik untuk meningkatkan upaya rekayasa sosial ekonomi yang terbebas dari kendala politik. Dasar-dasar legitimasi suatu tindakan politik, yaitu perbuatan yang mengatasnamakan kekuasaan konstitusional berdasarkan mandat kedaulatan rakyat, harus selalu menjadi perhatian, karena kita berhadapan dengan kehidupan kebangsaan yang menyadari kembali pentingnya menegakkan kewajiban, hak, dan kedaulatan politik warga, serta bagaimana warga bisa mengaktualisasikan hak dan kewajibannya itu.

Kita memasuki era ini bukan dari sebuah kevakuman sejarah kehidupan politik bangsa. Era ini tidak lain adalah kelanjutan dari perjalanan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang panjang. Sejarah perjalanan pembangunan politik Indonesia karenanya perlu kita kenali.

Bahkan kita juga perlu menapak perjalanan pembangunan zaman politik kita untuk mengetahui sampai di mana kita berjalan sekarang, dari mana kita mulai, dan hendak ke mana kita pergi. Sampai sekarang kita masih harus menganggap bahwa kita memegang satu kesepakatan nasional. Tujuan pembangunan politik negara kita ialah untuk mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sila ke-4 Pancasila menegaskan bahwa kewargaan adalah bagian penting dari identitas bangsa kita yang dengan secara eksplisit menyebutkan konsep ‘kerakyatan’ dan ‘perwakilan’. Kini mari kita jelajahi konsep keterwakilan tersebut secara lebih luas.

Kewargaan dan Politik Umat Muslim

Penyertaan adalah salah satu bagian penting dari kewargaan (citizenship). Engin F. Isin dan Peter Nyers (2014) mendefiniskan kewargaan sebagai ‘institusi’ yang memediasi hak antara subjek politik dan pemerintahan yang menjadi subjek ini. Hak-hak kewarganegaraan modern biasanya termasuk hak sipil (misalnya kebebasan berpendapat dan supremasi hukum), hak politik (misalnya memilih dan dipilih dalam pemilu), dan hak sosial (misalnya program kesejahteraan dan hak perawatan kesehatan).

Kini, selain meliputi hak-hak formal warga yang diperoleh dari negara, kewargaan juga didefinisikan sebagai proses sosial di mana individu dan kelompok sosial terlibat dalam mengklaim, memperluas, atau kehilangan hak. Terlibat secara politik berarti mempraktikkan kewargaan substansif, yang pada gilirannya menyiratkan bahwa anggota suatu negara selalu berjuang untuk membentuk nasibnya. Perkembangan semacam itu telah memunculkan definisi kewargaan yang lebih bersifat sosial di mana penekanan utamanya bukan pada hukum aturan, tetapi lebih pada norma, praktik, makna, dan identitas (Isin dan Turner 2002).

Dalam tulisannya di tahun 2016, Hilman Latief menjelaskan bahwa dalam bentuk klasik negara Islam, kewargaan dibedakan tidak hanya dari keanggotaan seseorang dalam komunitas politik tetapi juga oleh afiliasi agama mereka. Menurut pandangan ini, warga negara adalah mereka yang mengikuti dan memeluk agama Islam di negara Islam. Penduduk non-Muslim (dhimmi) yang berdomisili di negara Islam dianggap sebagai warga negara kelas dua. Oleh karena itu, beberapa pengamat seperti M.H. Kamali dan Nawaf A. Salam berpendapat bahwa bentuk awal kewargaan dalam masyarakat Muslim tidaklah egaliter, dan dengan demikian non-Muslim bisa “tidak memperoleh status yang sama” atau tidak menikmati “hak mereka yang sejajar”.

Dalam sistem negara-bangsa modern, komunitas politik tidak terbatas pada kelompok agama tertentu tetapi dapat mencakup semua anggota komunitas tanpa memandang agama mereka. Namun, di antara umat Muslim, persatuan umat di seluruh dunia masih menjadi masalah penting. Sebenarnya, umat di seluruh dunia telah menjadi ide sentral yang memberi pembenaran bagi kegiatan sosial, ekonomi, dan politik umat. Umat juga telah dibayangkan sebagai konsep ideal komunitas Islam dunia yang mengaburkan batas geografis antar negara-negara Muslim di seluruh dunia. Hubungan antarnegara dan globalisasi telah mengubah elemen-elemen kewargaan pada umumnya, dan umat pada khususnya, dari konsep “masyarakat setempat yang tinggal di daerah tertentu” menjadi “warga dunia” atau “kewargaan transnasional” (Hutchings dan Dannreuther 1999; Stokes 2000; 2004 dalam Latief 2016).

Masih menurut Latief, secara umum kewargaan Muslim (Muslim citizenship) adalah inkorporasi agama ke dalam hak, kewajiban, dan tanggung jawab Muslim sebagai anggota masyarakat. Pemahaman tentang kewargaan tersebut di atas didasarkan kepada pengalaman masyarakat Muslim di mana konsep modern negara-bangsa masih belum muncul. Konsep kewarganegaraan inklusif dan eksklusif dalam periode Islam awal sangat relevan untuk diskusi kita tentang bagaimana negara dan masyarakat berusaha untuk memenuhi hak-hak warga. Tampaknya kebangkitan negara-bangsa modern sebagai akibat dari kemunduran kolonialisme Barat di wilayah-wilayah Muslim pada abad ke-19 dan ke-20 telah mengubah pemahaman umat Muslim tentang kewargaan. Kini kita akan mengamati bagaimana warga Muslim di Indonesia melihat keterwakilan atau penyertaan mereka dalam konfigurasi politik negara dalam menjaga kepentingan umat, dengan konteks yang lebih spesifik, yaitu keterwakilan di kabinet.

Keterwakilan Umat Muslim Sejak Masa Sukarno

Di atas kertas, sebagai warga mayoritas berdasarkan agama, keterwakilan umat Muslim Indonesia di kabinet tidak perlu dipertanyakan lagi. Sejarah mencatat bahwa kebanyakan menteri-menteri di pemerintahan sejak Presiden Sukarno hingga Presiden Joko Widodo didominasi oleh mereka yang beragama Islam, walaupun dalam parlemen sebenarnya suara partai Islam tidak pernah benar-benar menguasainya.

Aliran Islam di Pemilu 1955, misalnya, memperlihatkan bahwa mereka hanya meraih 43,9 % dari keseluruhan suara atau 45,1 % dari keseluruhan kursi di DPR. Secara berturut-turut, dari keseluruhan 257 kursi di DPR, Masyumi, NU, PSII, Perti dan partai-partai Islam lainnya memperoleh 57, 45, 8, 4, dan 2 kursi (Feith 1962). Sesudah pemilu tersebut, dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo II semua partai Islam besar memiliki wakilnya dalam kabinet (di antaranya adalah M. Roem, Jusuf Wibisono, dan Suhjar Tedjakusuma dari Masyumi; Idham Chalid, Sunarjo, dan K.H. Iljas dari NU; Sudibjo dari PSII; dan Rusli Abdul Wahid dari Perti).

Kabinet ini gagal total karena perseteruan ideologis dan personal di kabinet itu sendiri dan juga karena adanya perselisihan di Angkatan Darat yang memicu pemberontakan-pemberontakan di daerah. Yang menarik, walaupun terjadi perpecahan di kalangan partai-partai Islam, ketika berhadapan dengan partai-partai non-Islam dan kekuatan-kekuatan anti-Islam dalam persoalan-persoalan prinsip, mereka membentuk sebuah front bersatu di mana kubu Islam berjuang demi terbentuknya negara berdasarkan Islam, sedangkan kubu abangan, Kristen, dan sekuler bersatu dalam blok Pancasila yang mengusung negara yang berdasarkan Pancasila (Boland 1971).

Pada masa Orde Baru, pemerintahan di bawah Presiden Suharto mempraktikkan kehidupan politik yang represif. Pada tahun 1973, partai-partai, termasuk partai yang berlandaskan agama, dipaksa untuk menggabungkan diri satu sama lain. Pada akhirnya, hanya ada dua buah partai dan sebuah kelompok fungsional/profesional yang berpartisipasi dalam pemilu: Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia, dan Golongan Karya. Beberapa hal yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keislaman pada masa itu adalah, di antaranya, dalam masalah rencana undang-undang perkawinan yang dianggap bertentangan dengan hukum keluarga dalam fikih pada tahun 1973; pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada tahun 1978 yang memberikan pengakuan formal kepada aliran kepercayaan sebagai agama tersendiri; penerapan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi di Indonesia; dan beragam peristiwa berdarah, seperti Peristiwa Tanjung Priok dan Talangsari.

Namun, setelah menunaikan ibadah haji pada tahun 1991, Suharto justru melihat kubu Islam sebagai mitra barunya, walaupun sebenarnya tanda-tanda ke arah itu sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya. Beberapa saat setelah dan sebelum menunaikan ibadah haji, Suharto mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kebebasan mengenakan jilbab, SK pendirian Badan Amil Zakat, Infak, dan Sadaqah (Bazis), mendorong pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah, dan memfasilitasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Namun, secara umum, kebijakan Suharto terhadap kubu Islam sangat ambigu. Ia mendukung beberapa kelompok dan pemikiran Islam tertentu, mengakomodasi yang lainnya, dan justru sebagian besar tetap membatasi aktivitas keislaman lainnya. Intinya, ia masih terlihat hati-hati terhadap kekuatan Islam yang dianggapnya memiliki potensi besar untuk dirangkul, sekaligus berbahaya jika terlalu dibiarkan bermanuver. Akibatnya, kebijakan-kebijakan yang dibuatnya dalam kaitannya dengan kubu Islam hanyalah menyentuh permukaan saja, tidak terlalu mendalam, sehingga kelompok-kelompok Islam “garis keras” dan moderat seperti NU tidak pernah benar-benar merasakan kebijakan yang menguntungkan mereka.

Yang lebih sering dirangkul saat itu justru adalah cikal-bakal kelompok-kelompok Muslim kelas menengah perkotaan yang saat ini penerusnya sebagian besar mendominasi wajah Islam di Indonesia: wajah Islam yang sarat diwarnai oleh fenomena populisme, Islamisme, kesalehan sosial, sekaligus komodifikasi Islam. Jika ada kelompok-kelompok moderat yang mendapatkan manfaat dari politik Suharto, mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak hanya moderat dalam pemikiran keagamaan, tetapi juga adalah mereka yang mampu bernegosiasi dengan kepentingan politik Orde Baru. Beberapa dari mereka yang menonjol adalah pemimpin-pemimpin NU yang mampu masuk ke struktur kekuasaan, seperti Idham Chalid, Slamet Effendi Yusuf, Chalid Mawardi, dan Musta’in Romly.

Pasca Orde Baru, komposisi umat Muslim di kabinet juga tidak mengalami perubahan yang signifikan; artinya umat Muslim masih tetap menjadi kelompok mayoritas di kabinet. Kini jelas bahwa isu apakah umat Muslim di Indonesia terwakili di kabinet ternyata adalah wacana yang mungkin digaungkan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa kepentingannya tidak terwakili karena secara kuantitas justru umat Muslim selalu menjadi mayoritas dalam setiap kabinet.

Dalam konteks isu-isu keislaman, justru pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi di seputar ‘mengapa umat Muslim sebagai warga mayoritas ingin terwakili kepentingannya di kabinet’, karena dalam politik kepentingan, sudah jelas bahwa warga mayoritas hampir selalu menginginkan kepentingannya yang paling diakomodasi. Atau bukan lagi di pertanyaan ‘apakah selama ini negara tidak memperhatikan suara mereka’, karena secara kuantitas umat Islam di Indonesia selalu paling banyak terwakili komposisinya di kabinet dari masa ke masa.

Tantangan politik di tingkat akar rumput

Bentuk-bentuk kewargaan di Indonesia yang sering mengemuka adalah partisipasi publik, pemberdayaan, dan penyertaan.

Dalam praktiknya, karena konsepsi kewargaan di negara-negara postcolonial, termasuk Indonesia memiliki perbedaan yang sangat besar dengan konsepsi tersebut di negara-negara Barat, maka ada beberapa indikasi yang memperlihatkan ciri-ciri khusus di Indonesia yang di Barat akan dianggap sebagai penyimpangan, yaitu maraknya hubungan personal, peran perantara, saluran-saluran informal, dan cara-cara atau proses-proses yang halus dan tidak langsung dari warga dalam mengetahui dan mengklaim hak-hak kewargaan mereka dalam hubungan besar antara negara dan warga yang pada akhirnya membuat warga menjadi lebih mampu dalam merepresentasikan dirinya vis-à-vis negara (Pribadi, forthcoming).

Dalam konteks keterwakilan umat Islam di kabinet, secara sederhana kita melihat bahwa keterwakilan menteri dari kubu Islam pada kabinet Joko Widodo I dan II tidak akan serta-merta membuat umat Islam memiliki suara yang kuat dalam menyuarakan kepentingannya. Selama ini pun umat Islam selalu diwakili oleh banyak menteri yang beragama Islam. Permasalahannya tidak terletak pada jumlah menteri yang beragama Islam, namun sampai sejauh mana menteri-menteri muslim tersebut, misalnya, mampu membuat warga, baik muslim maupun non-muslim menjadi berdaya, sesuai dengan prinsip-prinsip kewargaan modern, yaitu pemenuhan hak-hak sipil, hak-hak politik, dan hak-hak sosial.

Kondisi inilah yang seharusnya menjadi bahan renungan, diskusi, dan rencana aksi dari para intelektual muslim, baik yang ada di pemerintahan maupun yang berada di luar pemerintahan untuk dijadikan dasar dalam menjawab pertanyaan ‘mengapa politik penyertaan ini kadang sulit dimengerti, terutama di Indonesia?’ Salah satu agumen penting yang dapat dimunculkan dari pertanyaan ini adalah bahwa jangankan untuk membuat warga mampu mengklaim hak-hak kewargaannya, membuat mereka mengetahui dan memahami hak-haknya saja adalah PR penting bagi intelektual muslim.

Faktanya, sering kali warga tidak mengetahui hak-hak kewargaan mereka, sehingga, misalnya, program-program pendidikan gratis, fasilitas kesehatan yang terjangkau biayanya, jalan dan jembatan yang berfungsi dengan baik, pelayanan bagi difabel, kebebasan berkumpul untuk menyuarakan pendapat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dan hak-hak sipil, politik, dan sosial lainnya sering kali dianggap sebagai hadiah atau pemberian dari negara, dibandingkan sebagai kewajiban negara dan hak warga.

Akibatnya, jika pertanyaan nomor 1 tadi belum terjawab dengan baik, tentu saja sulit bagi kita untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu ‘bagaimana tantangan politik penyertaan umat Muslim di akar rumput?’. Pertanyaan penting tersebut sebaiknya dikerangkakan dalam bingkai yang lebih besar: bahwa urusan keterwakilan umat Islam dalam kabinet janganlah menjadi penghalang dalam melihat bingkai permasalahn yang lebih besar, yaitu bingkai merajut dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di mana menurut penglihatan kita, setidaknya ada tiga tantangan utama dalam perjalanan pembangunan politik Indonesia.

Pertama, adalah tantangan untuk bisa tetap menjaga, mempertahankan, dan memelihara bahkan meningkatkan keutuhan dan keselamatan kehidupan kebangsaan kita, di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam bahasa sederhana, inilah tantangan terhadap integrasi nasional kita.

Kedua, adalah bagaimana kita dapat terus membangun dan menyempurnakan kembali sistem politik yang hendak kita bangun supaya tetap menuju pada sasaran kelangsungan tegaknya asas Pancasila dan konstitusi kita, UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Ketiga, bagaimana kita bisa menerjemahkan dengan sahih dan tepat prinsip-prinsip konstitusi itu dalam rumusan kebijakan, pelaksanaan, dan partisipasi, serta kendali jalannya pembangunan nasional.

Dalam perspektif ketiga tantangan itulah, maka bahasan ini akan kita kembangkan. Semangatnya adalah untuk memperluas wawasan kita dalam menatap dinamika politik nasional. Tujuan pemerintahan di era reformasi ini adalah mandat dari rakyat untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita konstitusi, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Keutuhan bangsa atau integrasi nasional tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan politik kita karena landasan kehidupan kebangsaan kita bertumpu pada realitas keragaman. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku, bahkan golongan etnis; tinggal di banyak pulau dan wilayah; mengarungi sejarah budaya, agama, dan tradisi yang masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam sejarah politik Indonesia modern, mereka telah mengenal dan mengecap pilihan cara pandang kehidupan sosial dan ekonomi yang dianggap sesuai dengan semua latar belakang itu. Faktor keragaman ini bisa merupakan potensi, tetapi juga kendala dalam menjaga, menegakkan, dan membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang kokoh dan berkelanjutan.

Jadi, penyelenggara negara yang bijak, akan melihat wacana keterwakilan umat muslim dalam kabinet ini sebagai sebuah pembelajaran yang baik demi terciptanya kehidupan politik yang sehat yang melibatkan masyarakat sebagai mitra politik yang sejajar. Partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik (praktis) harus dilihat sebagai sebuah pembelajaran yang berguna sehingga fenomena ini bisa relatif mudah dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat modern. Namun, masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam politik pun tidak seharusnya bisa bertindak seenaknya dengan mengatasnamakan demokrasi yang (sering dianggap) kebablasan. Oleh karena itu, wacana keterwakilan umat Muslim yang terus dikembangkan pun harus tetap berada dalam koridor-koridor ketentraman bersama, dan aksi dukung-mendukung terhadap calon-calon menteri tertentu pun harus tetap memperhatikan ketertiban sosial. Jadi, jangan sampai partisipasi politik dalam era desentralisasi dan demokratisasi ini menjadi benar-benar kebablasan.