Orang-orang berdarah Madura bukanlah orang asing di Banyuwangi. Sejak ratusan tahun silam, mereka telah terdiaspora di bekas Kerajaan Blambangan ini. Tak sedikit dari orang Madura ini yang berakulturasi dengan penduduk setempat ataupun para pendatang lainnya. Sehingga akar budaya ke-Madura-annya mulai tergerus. Apalagi jika hubungan dengan tanah leluhur terputus, proses penggerusan nilai-nilai kulturalnya pun makin tak terbendung.

Akan tetapi, tak sedikit, diaspora Madura di Banyuwangi tetap mempertahankan tradisinya. Selain penggunaan bahasa, tradisi mamaca (menembangkan syair) menjadi salah satu ritus yang masih dilestarikan. Salah satunya adalah Mamaca Serat Mi’raj pada setiap bulan Rajab dalam kalender Hijriyah.

Sebagaimana judulnya, Serat Mi’raj merupakan karya sastra berbentuk tembang yang mengisahkan tentang peristiwa Isra Mi’raj yang dialami oleh Nabi Muhammad pada tahun ke-10 kenabian. Allah Swt memberangkatkan Muhammad dari Masjidil Haram di Mekkah menuju Masjidil Aqsa di Yerussalem (Isra).

Lantas, dinaikkan menuju Sidratul Muntaha di langit ketujuh untuk bertemu langsung dengan Sang Maha Pencipta (Mi’raj). Pada perjalanan mi’raj itulah, Muhammad “bersafari” ke neraka hingga surga. Fragmen perjalanan spiritual itulah yang diceritakan dalam Serat Mi’raj.

Sri Ratnawati dalam jurnal Manuskripta, menulis bahwa Serat Mi’raj merupakan bentuk adaptasi dari karya sastra Jawa. Hal ini terbukti dengan penggunaan bahasa Jawa dalam serat tersebut. Meski demikian, bukan berarti para penulis Madura tak memberikan sentuhan. Ada beberapa teks Serat Mi’raj yang memasukkan unsur-unsur bahasa Madura di dalamnya (Dialektika Hindu-Jawa dan Islam dalam Serat Mi’raj, Jurnal Manuskripta, Volume I Nomor 2 Tahun 2011).

Baca juga:

- Ketika Generasi Milenial Banyuwangi Menggerakkan Tradisi

- Pesantren Minhajut Thullab dan Cikal Bakal NU di Banyuwangi

- Kopi, Rokok, dan Orang Madura

Lebih jauh, Ratnawati menyebutkan, jika Serat Mi’raj merupakan produksi teks dari kalangan masyarakat bawah (petani). Hal ini terlihat dari tata kebahasaan yang tak mengenal tingkatan sebagaimana teks pada karya sastra produksi istana. Terutama usai terformalisasi bahasa berstrata pada masa Kerajaan Mataram Islam.

Sebagaimana teks kasusastraan lainnya, Serat Mi’raj juga berbentuk syair. Ada guru lagu yang mengikat para penembang. Seperti halnya artatik (dandhanggula), sinom, kasmaran, mijil, hingga megatruh. Akan tetapi, ada cengkok tersendiri pada tradisi mamaca Madura yang membedakan dengan tradisi macopatan di Jawa atau bahkan tradisi mocoan yang ada di masyarakat Osing Banyuwangi sendiri.

Tradisi mamaca Serat Mi’raj di setiap bulan Rajab oleh komunitas Madura di Banyuwangi ini, dapat dikatakan sebagai jejak kebudayaan Madura yang masih mereka pegang teguh dari tanah leluhur.

Mereka mengamalkan tak sekadar merawat tradisi, namun juga sebagai ritus pendidikan. Mereka tak hanya menembangkan, akan tetapi juga memberikan ulasan atas isi teks yang ditembangkan. Paneges, begitu istilahnya.

Di Banyuwangi, setidaknya ada dua komunitas Madura yang masih melestarikan tradisi mamaca Serat Mi’raj tersebut. Hal terungkap dari penelusuran penulis saat menemani tim misi digitalisasi naskah Banyuwangi oleh Dreamsea (Digital Repository of Endangered and Affected Manuscripts in Southeast Asia) pada Ahad lalu (24/3). Komunitas tersebut berada di Dusun Tegalrejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon dan di Dusun Krajan, Desa Banyuanyar, Kecamatan Kalibaru.

Di Bayu, komunitas mamaca dipandegani oleh Mbah Mas’i yang bernama asli Saniman. Lelaki berusia 74 tahun itu, belajar menembang sejak usia 20 tahun. Saat itu yang mengajarkannya adalah kakeknya yang bernama Zainuddin. Kakeknya tersebut merupakan seorang perantau dari Desa Dasuk, Pamekasan, Madura.

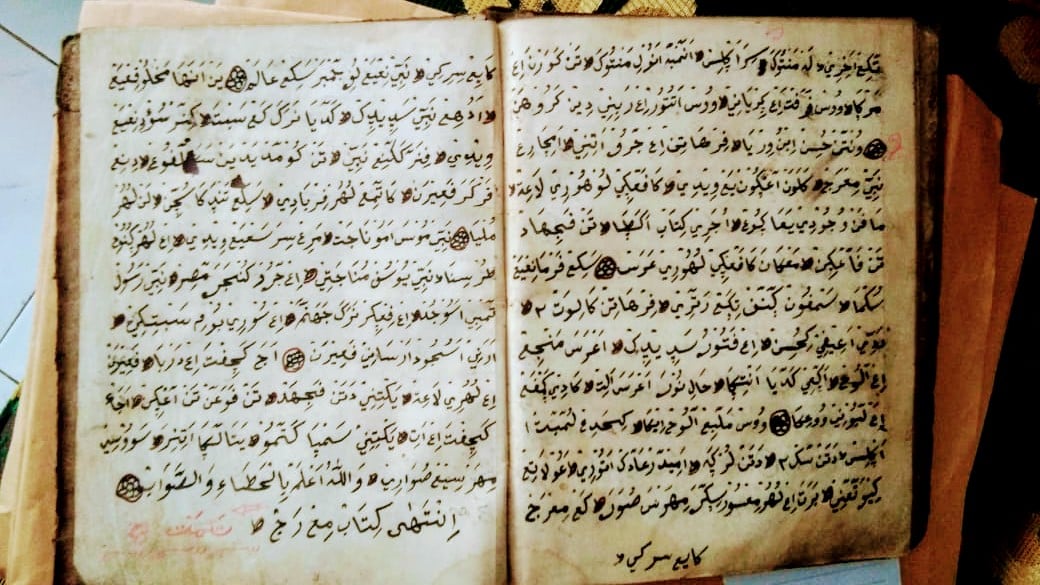

Saniman yang memiliki kecintaan pada seni budaya, cepat menguasai mamaca. Tak hanya Serat Mi’raj, juga serat lainnya. Seperti Serat Pandawa dan Serat Yusuf. Untuk Serat Mi’raj-nya sendiri, Saniman memiliki satu buah naskah warisan dari kakeknya tersebut. Ditulis di kertas Eropa keluaran “Rotterdam”. Tak ada tanggal penyalinannya. Hanya ada kolofon yang menerangkan nama penyalinnya di halaman pertama.

“Ikilah kita(b) Mi’rah se nulis Abdul Rahman Jalbudan Kampung Umpal Petho’ bere’ dejeh tapel bates ben Kerto ben Se Mangan Paser Asi(n). Kesokan ninggu lamun bede salana wajib bece’agi sebab kaula puduh talibet tak oneng maca.”

[Inilah kitab Mi’rah yang menulis bernama Abdul Rahman Jalbudan dari Kampung Umpal Petho’/ tujuh yang berada di barat utara tapak batas. Ditulis bersama Kerto dan Se Mangan dari (kampung) Paser Asin. Diharapkan (pembaca) untuk menyimak, jika ada salahnya, wajib untuk dibetulkan. Sebab, saya tak pernah terlibat, tak pernah membaca].

Mantan aktivis Pemuda Marhain tersebut, mengaku jika tradisi mamaca di kala ia muda, cukup ramai. Bahkan, bersama teman-temannya kerap diundang ke luar desa. Tak jarang hingga ke luar kecamatan. Namun, saat ini, tradisi tersebut menurun drastis. Di kampungnya sendiri, hanya tersisa tiga orang yang mampu menembangkan. Selain dirinya, ada pula Satriyono dan Timbul.

Sedangkan komunitas di Banyuanyar dipimpin oleh Mbah Atmo alias Haliyah. Usianya sudah menginjak 84 tahun. Sebagaimana Saniman, ia juga mengoleksi beberapa naskah. Mulai dari Serat Yusuf, Mi’raj, Pandawa, hingga Serat Nurbuat. Koleksi Serat Mi’raj milik Mbah Atmo juga tertulis di kertas Eropa. Sayangnya, tak ada kolofon sama sekali yang menjelaskan tentang asal-usul naskah.

Mbah Atmo yang sehari-hari bekerja di ladang itu mengaku, naskah-naskah tersebut merupakan warisan dari leluhurnya yang juga berasal dari Pamekasan, Madura.

Dari para leluhurnya itu pula ia belajar menembang berbagai serat tersebut. Ia mengaku belajar sejak usia 15 tahun. Ia selalu diajak oleh Mbah Jumadi -orangtuanya- setiap ada acara mamaca. Dari sana, ia kemudian menguasai tradisi tersebut.

Berbeda dengan Saniman, Mbah Atmo masih berkesempatan untuk belajar “paneges” dalam mamaca. Setelah pupuh-pupuh dalam berbagai serat itu ditembangkan, ia memberikan penjelasan singkat dalam bahasa Madura atas apa yang telah dibacakan. Dengan cara demikian, tradisi mamaca Serat Mi’raj berlangsung cukup lama. Naskah yang tak kurang dari 80-an halaman itu, dibaca dan diuraikan sedari ba’da Isya (pukul 20.00 – 21.00) hingga Subuh. Tak jarang hingga mentari menyingsing.

Akan tetapi, sebagaimana di Bayu, tradisi mamaca di Banyuanyar juga terancam punah. Hanya tersisa empat orang yang bisa menembang di Banyuanyar. Itu pun berkutat pada kerabat Mbah Atmo saja. Bahkan, untuk paneges, hanya Mbah Atmo saja yang tersisa. Selainnya, tak ada lagi yang menguasainya.

Saat ini, Mbah Atmo tak lagi bisa memenuhi undangan mamaca di luar kampungnya. Fisiknya yang telah sepuh, tak lagi memungkinkan untuk begadang semalam suntuk tanpa peganti. Banyak undangan yang terpaksa ia tolak. Jikapun terpaksa, hanya untuk keluarga saja.

Pada bulan Rajab kali ini, masih belum ada mamaca Serat Mi’raj yang dihelat. Para pembaca harus bertarung dengan usia. Sedangkan, para pemudanya sudah asing dengan tradisi tersebut. Kepunahan sudah di depan mata. Tinggal menunggu dentang jam kepunahan itu berdentang. Semua akan sirna.

Lantas, akankah kita sebagai generasi muda akan membiarkan khazanah tradisi kita itu, akan termusnahkan oleh dentang zaman? Semoga tidak!