Konon ia adalah wartawan kulit berwarna pertama, yang bekerja di koran The New York Herald. Beberapa suratnya masih dapat dibaca hari ini. Ia dan adiknya, Kartini, adalah dua sosok menarik perpaduan pengaruh budaya Jawa, Barat, dan Islam. Ia, Sosrokartono.

Siang itu saya menyempatkan diri mampir di pusaranya di Sedomukti, Kudus. Area pemakaman yang khusus bagi para bangsawan, para adipati dan keturunannya. Beberapa pohon nagasari tampak tegak sejak beberapa abad yang lalu, menambah teduh tempat itu. Suasana hijau tosca seperti memberikan kesan kesejukan dan kedamaian.

Sebagai mantan wartawan, seorang yang digelari orang-orang Eropa sebagai the prince of Java ini memang tak secara khusus meninggalkan jejak tarekat maupun karya tulis. Hanya beberapa korespondensinya bersama komunitas Manasuka yang dapat dibaca hingga kini.

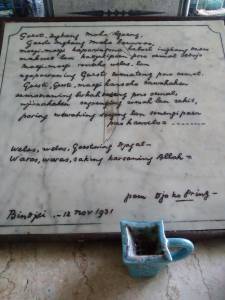

Prinsip-prinsip hidupnya terwakili oleh beberapa kata mutiara yang diselipkan dalam beberapa korespondensi, yang kemudian juga diguratkan dalam makam dan nisannya. Manasuka sendiri sekedar komunitas yang mencoba menyerap dan menghidupi prinsip-prinsip hidupnya, dengan berdiskusi atau berkorespondensi.

Orang barangkali akan kesulitan melacak spiritualitas yang dianut dan dilakoni oleh Sosrokartono. Memang, dalam sebuah catatan, ia dikabarkan telah memiliki bakat spiritual sejak bocah. Ia menyadarinya di Eropa, ketika telapak tangannya yang mengandung daya tertentu itu bisa menyembuhkan sakit anak temannya, tanpa sengaja.

Karir jurnalistik kemudian ia tinggalkan untuk mendalami kuliah parapsikologi dan mengolah bakatnya tersebut. Tapi sial, ia tak diterima di satu universitas di Perancis itu. Sosrokartono diperlakukan diskriminatif. Namun, penolakan ini justru membuat ia membulatkan tekadnya untuk tapa ngrame, membantu sesama di negerinya sendiri. Di Bandung ia mendirikan semacam klinik bernama Darussalam.

Telah banyak ulasan mengenai kehidupan Sosrokartono maupun filosofi-filosofinya. Saya menulisnya dengan sudut pandang lain, dengan mendatangi beberapa makam yang secara semiotis berkaitan dengannya.

Dalam kajian teks terdapat istilah “intertekstualitas” yang mengacu pada keterkaitan antara satu teks dengan teks lainnya. Dalam kesusateraan Jawa klasik sebenarnya pendekatan ini bukanlah hal baru—meski di dunia Barat telah muncul sejak dekade 60-an.

Intertekstualitas ini tampak misalnya pada Serat Centhini yang mendasarkan diri pada Serat Jatiswara. Atau Serat Cabolek yang berkaitan pula dengan Serat Dewa Ruci, Serat Centhini, dan Suluk Malang Sumirang. Pada buku saya, Jalan Jalang Ketuhanan: Gatholoco dan Dekonstruksi santri Brai (2011), saya sebutkan bahwa salah satu ciri khas kesusasteraan Jawa klasik adalah adanya intertekstualitas. Dasar estetikanya adalah bahwa tak ada yang benar-benar muncul dari kekosongan. Maka dapat dikatakan pula bahwa kesusasteraan pasca-modernisme di Barat telah dipraktikkan di Jawa sejak akhir abad ke-17.

Taruhlah Serat Dewa Ruci yang digubah oleh Yasadipura I. Pada Serat Seh Malaya, yang disinyalir sebagai karya Panembahan Kadilangu, ternyata menjiwai keseluruhan teksnya. Bima ditransformasikan menjadi Kalijaga dan Dewa Ruci ditransformasikan menjadi Nabi Khidhir.

Saya kira pengertian “serat” untuk menyebut karya-karya Jawa klasik senada dengan pengertian text pada semiologi Roland Barthes, yang dalam bahasa latin disebut sebagai textura, rajutan ataupun tenunan. Jadi, pada dirinya sendiri, setiap teks sudah pasti adalah sebentuk serat yang saling terpilin, terajut laiknya sarang laba-laba (intertekstualitas).

Selain sebagai teks, makam-makam itu saling merujuk satu sama lain. Maka lazim di kalangan nahdliyin terdapat tradisi ziarah makam yang bersifat paketan, dari satu makam wali ke makam wali lainnya.

Ketika singgah di kompleks pemakaman Sedomukti, Kudus, tempat Sosrokartono dimakamkan, saya pun teringat pada sebuah makam yang terdapat di Dusun Beku, Banjarharjo, Kalibawang, Kulon Progo. Di makam di pucuk bukit itu terbaringlah seorang perempuan ahli strategi perang yang pernah menjadi penasehat Dipanegara: Nyi Ageng Serang.

Adapun bangunan di samping makam salah satu pahlawan kemerdekaan itu tergolek pula makam Pangeran Natapraja, ayahandanya, yang konon dipindah dari Sragen. Dua kompleks pemakaman itu dominan berlatar warna hijau yang damai dan banyak ditumbuhi pepohonan yang telah berabad menjulang.

Tampaknya, trah Nataprajan merupakah trah para ahli perang. Selain Pangeran Natapraja dan Nyi Ageng Serang sendiri, salah satu cucunya yang merupakan hasil besanan dengan Hamengku Buwana II, Arya Papak, tampil pula sebagai seorang singa perang. Ia dan neneknya terlibat dalam perang Jawa yang dikobarkan oleh Dipanegara.

Setelah perang usai, dengan ditangkap dan dibuangnya Dipanegara, Arya Papak menjadi buruan dan mengembara ke Jawa Timur. Ada catatan, ia pernah singgah di Malang sebelum resmi bermukim di Tojo, Temuguruh, Banyuwangi (Matahari dan Rembulan Kemanusiaan, Heru Harjo Hutomo, https://www.idenera.com).

Dan laiknya para anggota laskar Dipanegara yang setelah perang usai memilih menjadi sufi-sufi nusantara dengan menyaru menjadi jelata, Arya Papak pun mendirikan salah satu tarekat nusantara di mana sanadnya bersambung ke hadhirat Abu Bakar al-Shiddiq yang kemudian lekat dengan citra kapitayan-nya, yang di awal masa kemerdekaan menjadi paguyuban Purwa Ayu Mardi Utama (PAMU).

Keunikan tubuh Arya Papak ini konon adalah pada salah satu tangannya yang memang melekat sejak lahir. Sama halnya dengan Sosrokartono seabad kemudian, di Tojo Arya Papak ini dikenal pula sebagai seorang wiku yang melajang sampai surut-nya.

Konon, pendidikan agama Islam Sosrokartono diperoleh dari kyai Soleh Darat, Semarang. Tapi seperti halnya anak bangsawan kala itu, Sosrokartono juga mendalami pengetahuan Barat. Ia terkenal cerdas, yang dalam penilaian saya, dapat dilihat dari penyerapan dan kemampuannya untuk meracik berbagai sumber pengetahuan, baik Barat maupun nusantara.

Dalam salah satu korespondensinya dengan kelompok Manasuka, ia pernah marah ketika satu waktu direndahkan oleh seorang Eropa. Kemarahan Sosrokartono itu diekspresikan dengan cara membuat malu si pencemooh, dengan menunjukkan kecerdasannya (Kempalan Serat-serat [Drs. R.M.P. Sosrokartono], 1992).

“Ada seorang Belanda yang menghina dan merendahkan saya, dan lagi berani memanggil kowe. Seketika saya hadapi, saya serang lisan di hadapan bangsanya sendiri. Sesudah saya cuci, saya sabun dengan bahasa Melayu, lalu saya cuci lagi dengan bahasanya sendiri. Hilang darahnya, putihnya menjadi pucat, tidak dapat menjawab, sampai maaf beribu maaf….”

Sebagai seorang yang sepanjang hayatnya melayani banyak orang sekaligus sebagai apa yang dalam tradisi tarekat disebut sebagai sufi, Sosrokartono cukup memiliki harga diri yang tinggi. Sebab, yang tak pernah terpikir oleh si pencemooh, yang dicemooh bukan hanya Sosrokartono saja, tapi juga segenap falsafah hidup yang ia pegang, kultur yang ia bawa, atau bahkan agama yang ia anut.

Tak pernah ada orang yang benar-benar menjadi dirinya sendiri (baca: otentisitas). Logika intertekstualitas dapat dipakai di sini. Sosrokartono tak pernah hadir sebagai apa yang terlihat sebagai “Sosrokartono.” Sosrokartono berpikir dan bertindak atas dasar sesuatu, di mana dasar itu tak hanya ia yang menggunakan.

Dengan kata lain, ketika merendahkan Sosrokartono otomatis merendahkan pula dasar pemikiran dan tindakannya. Pada titik ini manusia tak pernah benar-benar kosong dan lepas dari sebuah tata nilai yang sudah dengan sendirinya bersifat komunal, dianut oleh banyak orang.

Dasar kepribadian dan kehidupan Sosrokartono itu sempat ia nyatakan dalam salah satu korespondensinya dari Medan: “Inggih namoeng poeniko antjasipoen lelampah koelo: ngagengaken lan ngiyataken manahipoen bongso kito. Tumrap ing saliro koelo piyambak, pamrih tebih. Ingkang tansah koelo mantepi 1 agama koelo lan 2 kedjawen koelo … Inggih bab kalih poeniko ingkang koelo loehoeraken.”

Sosrokartono tak punya niat lain selain mengagungkan dan menguatkan batin bangsanya sendiri. Ia tak punya pamrih lebih. Yang menjadi dasar kepribadian dan kehidupannya hanya ada dua: agama yang ia anut dan kejawen-nya.

Dari pandangan inilah kata-kata mutiaranya yang terkenal terbit: “Suwung pamrih tebih ajrih.” Baik dalam kacamata agama maupun budaya (kejawen), prinsip itu berkaitan dengan sebentuk tawakal total di mana di setiap helaan nafasnya sudah tak sekedar lillah, tapi billah sehingga mengakibatkan lahirnya prinsipnya yang lain: “Trimah pasrah mawi pejah.”

Tentu, suwung pamrih itu tak pernah benar-benar suwung (kosong). Paling tidak, untuk mengosongkan pamrih, orang perlu berpamrih agar tak memiliki pamrih. Di sinilah logika suwung mengku isi, isi mengku suwung, wengku winengku, mendapatkan tempatnya.

Hal ini sungguh musykil andaikata tak ada apa yang oleh Sosrokartono sebut sebagai ngelmu pring. (ilmu bambu). Dalam beberapa korespondensinya, selain bambu berfungsi sebagai nama penanya (Djoko Pring, Djoko Deling), Sosrokartono memakainya pula sebagai sebentuk salam: “Pring podho pring, eling tanpa nyandhing” (bambu sama bambu, mengingat tanpa bersama).

Saya kira Sosrokartono tak sekedar mengungkapkan sebentuk hubungan jarak jauh yang lazimnya dipakai para remaja dalam berkorespondensi. Alasan Sosrokartono memakai istilah pring berkaitan pula dengan falsafah hidup yang dianutnya.

Nama pena Djoko Pring atau Djoko Deling senafas dengan “gelar” sebagai sang “Alif.” Ketika ia tak hadir secara fisikal, huruf Alif dapat merepresentasikannya, seperti halnya rabithah di beberapa kalangan penganut tarekat di mana visualisasi wajah sang mursyid menjadi semacam keharusan sebelum mengawali wiridannya.

Tapi tak sebagaimana beberapa tarekat yang menganjurkan melakukan rabithah dengan memvisualisasikan wajah sang mursyid, Sosrokartono “mewakilkan” dirinya dengan huruf Alif dan bukannya bayangan wajahnya.

Sebab, sebagaimana yang telah saya bahas di atas, secara khusus Sosrokartono tak meninggalkan tarekat yang memiliki struktur mursyid-murid. Dalam hal ini ia lebih condong ke kapitayan atau dalam bahasanya ia sebut sebagai kejawen. Ia menegaskan bahwa “Murid, gurune pribadi/ Guru, muride pribadi.”

Dalam bahasa halusnya pring disebut sebagai deling, yang secara kerata basa dapat berarti sebagai kendel eling. Kendel elinge kandel imane (berani menyadari, tebal imannya). Dari istilah deling inilah kemudian istilah dumeling diderivasikan. Dalam kabar agama, ketika saya bocah, dumeling ini berkaitan dengan sangkakala yang sewaktu-waktu dapat dibunyikan oleh malaikat Israfil sebagai tanda datangnya kiamat.

Ketika Sosrokarto diperkenankan menggunakan huruf Alif sebagai representasi dirinya, maka ia sudah mencapai maqam “Dhewek” sebagaimana Begawan Bima Suci dalam kisah pewayangan Jawa atau sang canggah Pangeran Natapraja yang tergolek di Temu(guru)h, Banyuwangi: Arya Papak. (SI)