Santri dalam Kepungan Kecemasan Digital

Perubahan teknologi begitu cepat. Pesantren dalam tantangan yang tak lagi cukup menjadi penjaga tradisi. Tetapi juga harus membekali santri agar tangguh menghadapi zaman.

Tahun kelahiran sering dijadikan penanda generasi. Kita mengenal Angkatan ’45, Angkatan ’66, atau Angkatan Reformasi ’98. Hari ini huruf juga dipakai, dari Gen Z, X, Y, hingga Alpha. Namun, bagi Jonathan Haidt, generasi hari ini bukan lagi ditandai oleh peristiwa politik besar, melainkan oleh pola emosi dan cara mereka merespons dunia digital. Ia menyebutnya “generasi cemas.”

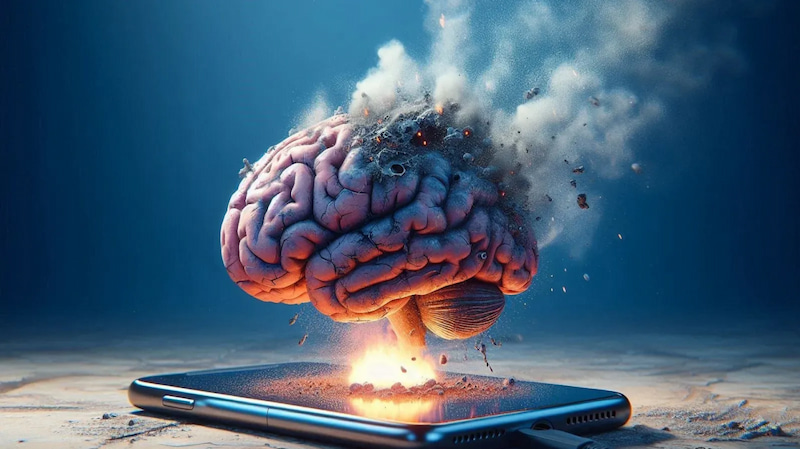

Siapa mereka? Menurut Haidt, generasi ini tumbuh dalam gempuran notifikasi dan fitur media sosial yang terus membombardir perhatian mereka. Ia menyebut anak-anak muda yang lahir setelah tahun 2007, yakni periode di mana iPhone pertama kali muncul, sebagai generasi dengan kerentanan tinggi terhadap gangguan mental. Kecemasan menjadi hal yang nyaris tak terhindarkan. Mengapa ini bisa terjadi?

Sebelum lebih jauh, beberapa minggu terakhir, menjelang peringatan Hari Santri, pesantren dan kehidupan para santri mendapatkan sorotan publik. Pasca tragedi salah satu pesantren di Jawa Timur, tayangan televisi swasta memancing kekisruhan. Di saat hampir bersamaan, Menteri Agama (Menag) malah mengeluarkan pernyataan kontroversial terkait kekerasan seksual di media.

Di tengah ekskalasi perhatian publik dan momentum Hari Santri, ada dua pertanyaan menganjal di benak saya, yakni Mungkinkah santri yang lahir setelah 2007 juga mengalami gangguan kecemasan? Dapatkah pesantren menjadi ruang aman yang melindungi mereka dari persoalan mental itu? Mari kita ulik bersama.

Anak Muda, Kecemasan, dan Perkembangan Teknologi Media

Aturan penggunaan smartphone di pesantren boleh saja tidak seragam. Irisan teknologi digital dan dunia santri tak terhindarkan. Perjumpaan dan irisan seorang santri dengan gawai boleh saja lebih terbatas ketimbang anak muda lain. Namun, konektivitas para santri di waktu-waktu tertentu tersebut juga menjadi medium konektivitas mereka ke internet.

Sayangnya, kita sering tidak sadar, smartphone yang dipakai para santri sungguh berbeda dengan ponsel dasar. Ia menghubungkan kita ke internet sepanjang waktu, dapat menjalankan jutaan aplikasi, dan menjadi ruang bagi beragam platform media sosial, yang bisa terus-menerus mengirimi notifikasi sepanjang hari, mendesak kita semua untuk melihat apa yang sedang dibicarakan dan dilakukan semua orang.

Kondisi itu membuat kita, termasuk para santri, rentan terhadap kecemasan. Menurut Haidt, setiap generasi tumbuh di tengah ancaman besar, mulai dari Depresi Besar, Perang Dunia, kehancuran nuklir, kerusakan lingkungan, ledakan populasi, hingga krisis utang nasional. Namun, Haidt berpendapat bahwa depresi tidak muncul saat orang menghadapi ancaman bersama. Kecemasan justru tumbuh dari perasaan terisolasi, kesepian, dan tidak berguna.

Di titik inilah konteks generasi santri hari ini menjadi relevan. Mereka bukan lagi tumbuh di tengah perang atau krisis ekonomi besar, melainkan di tengah ledakan teknologi yang mengubah hampir semua aspek kehidupan. Generasi santri masa kini adalah anak-anak muda kelahiran pasca perkembangan pesat dunia digital, yakni hidup dalam koneksi tanpa henti, namun kerap merasa paling sendiri.

Sebagaimana dijelaskan di atas, akses internet para santri boleh saja lebih terbatas karena sebagian pesantren melarang penggunaan smartphone. Mereka hidup di masa internet, khususnya media sosial, sulit rasanya membayangkan jika mereka bisa benar-benar terlepas dari dampak kehadiran smartphone dan media sosial. Kita bisa melihat sebagian mereka cukup aktif di media sosial hingga bermain game online.

Santri pun tak kebal dari ancaman kecemasan akibat teknologi media. Keterbatasan akses di pesantren mungkin menunda paparan, tapi tidak menghapusnya. Saat koneksi internet terbuka, dunia digital tetap menyelinap lewat notifikasi, perbandingan sosial, dan tekanan untuk selalu hadir di ruang maya. Dalam kondisi ini, santri menghadapi tantangan yang sama seperti generasi digital lain: tetap waras, tenang, dan merasa cukup di tengah dunia yang terus bising.

Setumpuk Kecemasan di Kalangan Santri

Santri hari ini adalah warga dunia digital. Mereka hidup di tengah kemajuan teknologi, meski sebagian masih mengaksesnya dalam batas waktu tertentu. Penguasaan teknologi kini menjadi bagian dari keberislaman mereka. Beberapa pesantren bahkan mulai memanfaatkan kecerdasan buatan untuk membantu pembelajaran, termasuk memahami tata bahasa Arab dan kitab kuning. Meski belum sempurna, langkah ini menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi.

Tradisionalisme Islam digital pun berkembang pesat, dipenuhi konten, laman, kanal, dan aplikasi yang dibangun untuk membentuk wajah baru keberislaman santri. Pesantren tak lagi berada di pinggiran arus teknologi. Santri ikut terlibat sebagai pengguna dan pengembang gagasan keislaman di ruang digital. Dari sini muncul bentuk keberislaman yang berpijak pada tradisi, namun tetap adaptif terhadap modernitas.

Selain berhadapan dengan perkembangan teknologi, para santri kini juga dilanda kecemasan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tak menentu, banyak dari mereka harus melanjutkan kuliah sambil bekerja, bahkan menanggung beban keluarga. Mereka menjadi bagian dari generasi “strawberry” yang tampak kuat tapi mudah rapuh, menghadapi kenyataan sulit: pengangguran tinggi, lapangan kerja sempit, dan lingkungan kerja yang sering tak sehat.

Beragam kecemasan menumpuk di hadapan para santri, dari tekanan ekonomi hingga gempuran teknologi. Tidak semua siap menghadapinya. Karena itu, kesadaran akan pentingnya kesehatan mental menjadi hal mendesak. Para santri perlu memahami bagaimana teknologi dapat memicu kecemasan. Pesantren pun ditantang menjadi ruang aman, sebagai tempat belajar, bertumbuh, dan memulihkan diri. Di tengah perubahan yang cepat, pesantren tak lagi cukup menjaga tradisi, tetapi juga harus membekali santri agar tangguh menghadapi zaman.