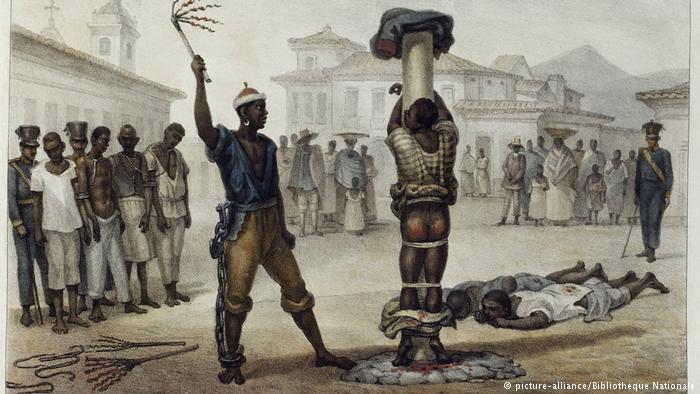

Sejarah Budak dalam Peradaban Islam

Cendekiawan Mesir, Abbas Mahmud al-Aqqad (1957), mempunyai adagium yang begitu dibangga-banggakannya dan sering dia lontarkan, “Islam mensyariatkan pembebasan budak, dan tidak menyariatkan perbudakan". Hal ihwal ini memang sebuah kebenaran yang tidak diragukan lagi oleh siapa pun. Hanya saja, ia merupakan kebenaran yang ‘cacat’ (haqiqah naqishah).

Islam memang tidak mensyariatkan perbudakan, tetapi ia tetap membolehkannya, dan tidak secara tegas mengharamkannya. Nabi Muhammad Saw sendiri, contohnya, memiliki budak laki-laki dan juga perempuan. Begitu pula para Khulafaur Rasyidin dan sepuluh Sahabat Nabi yang dijamin masuk Surga, serta para Sahabat Nabi lainnya, kemudian para Imam dan kaum Muslim awam.

Praktik ini terus bergulir demikian hingga dimakzulkannya sistem perbudakan ini oleh undang-undang konvensional, atau malah yang bersifat profan dan sekular, yaitu julukan yang disematkan oleh kalangan pendakwah terhadap undang-undang konvensional (hukum positif), meskipun undang-undang itu nyatanya telah mewujudkan kehormatan, kebebasan, dan kebaikan bagi umat manusia.

Tidak benar pula sinyalemen yang menyatakan bahwa Islam hanya mengenal model perbudakan tawanan yang ditangkap dalam peperangan antarsuku, yang selanjutnya bermetamorfosa menjadi ghazwah (pertempuran yang dipimpin oleh Muhammad sendiri) atau saraya (peperangan tanpa disertai Muhammad), selanjutnya ekspansi militer ke kawasan liyan (futuhat). Faktanya, Islam telah mengenal model perbudakan, juga budak-belian untuk membayar hutang.

Syariat Islam mengenal sistem budak-belian. Sebab model perbudakan ini merupakan konsekuensi logis dari model perbudakan tawanan perang. Seseorang yang memiliki budak atau jariyah kadang kala terdesak oleh kondisi –baik dialami oleh si majikan, maupun si budak –hingga ia terpaksa harus menjual budak yang dimilikinya untuk menutupi kebutuhannya, seperti sakit mendadak, tertimpa musibah, atau mengalami kebangkrutan.

Di sisi lain, karena uzurnya usia budak lelaki, memudarnya kecantikan budak perempuan, atau adanya gangguan pada suaranya (jika si jariyah adalah seorang biduan), dan lain sebagainya. Selama ada yang menjual, pastilah ada yang membeli. Sebab, aktivitas ini saling mendukung, laiknya kedua sisi mata uang. Begitu pula mekanisme pembolehan perbudakan atas tawanan perang telah melahirkan, misalnya: hibah, warisan, wasiat, dan perkongsian.

Dari sinilah, bisa kita mafhumi mengapa Ensiklopedia Fikih Islam menjadi penuh sesak dengan bab-bab yang panjang, sebagai upaya penyusunnya untuk menjelaskan tema perbudakan secara detail tanpa meninggalkan permasalahan sedikit pun tentangnya, bahkan mereka juga mewicarakan sesuatu yang hanya sekadar hipotesis semata.

Adapun pernyataan bahwa Islam mengenal model perbudakan pembayaran atau pelunasan hutang, sejarah telah mencatat—seperti yang didedahkan dengan cerkas oleh Khalil Abdul Karim (2003: 87-90)—bahwa sebelum turunnya ayat-ayat riba, sebetulnya Muhammad pernah memvonis perbudakan seseorang bernama Surraq yang tidak mampu melunasi hutang-hutangnya kepada kreditor.

Sunah Nabi, dengan demikian, pernah melegalkan model perbudakan pelunasan hutang. Hanya saja ketentuan ini selanjutnya di-naskh oleh ayat-ayat Alquran yang masyhur dengan istilah ‘ayat-ayat riba’.

Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak pernah mengenal model perbudakan ini secara mutlak sama sekali tidak benar. Yang benar adalah Islam pernah mengenalnya, tetapi dalam perkembangannya, ia kemudian menghapusnya.

Meskipun kita harus mengalah dalam perdebatan, bahwa syariat Islam hanya mengenal model perbudakan tawanan yang diperoleh dari medan peperangan, tetap saja pembolehan model perbudakan ini merupakan warisan tradisi tribal Arab sebelum sebelum dakwah Muhammad, yang memberikan otoritas penuh bagi suku pemenang untuk memperbudak anggota-anggota suku yang dikalahkan.

Sebagaimana kita teroka dalam sejarah Islam, tatkala pasukan kavaleri Bani Tamim menawan Hudzah bin Ali, kepala atau bahkan raja Bani Hanifah, tetap saja kedudukannya, tidak kemudian mencegahnya untuk menyatakan ketundukan pada tradisi atau kebiasaan yang telah mengakar kuat di kalangan mereka. Tidak ada yang menyelamatkannya dari perbudakan selain bahwa ia membayar tebusan bagi dirinya dengan jumlah tebusan yang cukup besar, mencapai tiga kali lipat tebusan orang biasa dari kalangan rakyat jelata.

Dus, melihat fakta ini, terbukti bahwa orang-orang yang menyerang Islam, baik dari beberapa sarjana orientalis, ataupun selain kalangan mereka yang terdiri dari para pecundang dan kalangan yang dengki terhadap Islam, telah menafikan satu hal, Islam muncul di tengah lingkungan yang di dalamnya telah membumi tradisi perbudakan, sehingga Islam pun, mau tidak mau terpengaruh dengan pelbagai tradisi bangsa Arab yang mendahuluinya.

Islam berdiri di kedua punggung tradisi itu. Islam mewarisi tradisi perbudakan ini dari mereka, sebagaimana warisan-warisan tradisi yang lainnya. Dengan kata lain, meminjam istilah Imam al-Jauzi, Islam telah menyetujui tradisi-tradisi Arab. Nah, kalau demikian, adakah Islam otentik jika kenyataannya ia berasal dari tradisi lokal Arab pra-Islam?