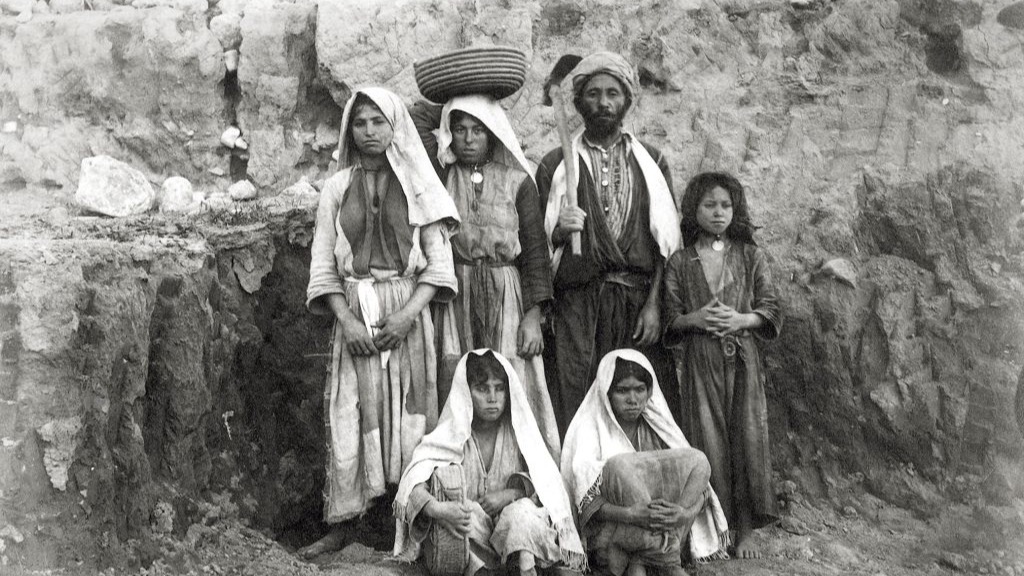

Perempuan Palestina, Memori, dan Penjajahan yang Terus Menerjang

Perempuan Palestina; ibu, petani, atau pengungsi adalah para penulis yang tak pernah sempat dibaca oleh meja perundingan.

Perempuan bukan hanya penjual sayur atau pembuat roti di pasar-pasar batu yang terbuka di bawah matahari Palestina tahun 1930-an. Mereka adalah pengirim pesan rahasia yang diselipkan di lipatan roti pita, penyelundup berita yang disamarkan sebagai percakapan di sumur desa.

Mereka mengangkut senjata kecil, obat-obatan, dan kabar yang lebih berbahaya dari peluru di balik pakaian longgar dan selendang kepala: berita bahwa rakyat sedang bangkit.

Masa Mandat Inggris adalah masa ketika suara perempuan Palestina masih jarang tercatat di arsip resmi, tetapi tetap berdetak di ruang-ruang domestik yang menjadi pusat organisasi. Perempuan di kota-kota seperti Yafa dan Haifa bergabung dalam pawai protes, mengatur aksi solidaritas untuk para tahanan politik, dan mengumpulkan dana untuk keluarga para pejuang yang dipenjara (Sayigh & Allan, 2021). Dalam revolusi 1936-1939, mereka menyediakan jaringan logistik yang sering tidak disebut dalam buku sejarah: menyiapkan makanan untuk pejuang di pegunungan, menyembunyikan pemuda buronan di gudang, dan menghafal rute patroli Inggris.

Akan tetapi, peran ini lahir dari sebuah paradoks: gerakan nasionalisme yang mereka dukung kerap meminggirkan mereka. Politik anti-kolonial masih dikemas dalam pola patriarki; perempuan dianggap “penjaga moral” bangsa, bukan pemimpin politiknya.

Sherene Seikaly (dalam Sayigh & Allan, 2021) meneroka bahwa perempuan kelas menengah kota seperti di Haifa berusaha menegosiasikan ruang politik melalui asosiasi perempuan, sementara perempuan desa menghadapi beban ganda: pekerjaan rumah tangga dan kerja ladang, sekaligus perlawanan terhadap aparat kolonial.

Mereka belajar bahwa perlawanan membutuhkan bahasa ganda. Di depan kamera surat kabar Inggris, mereka adalah wajah “ibu” yang menangisi putra gugur. Mereka di belakang pintu adalah pembuat keputusan strategis yang menentukan jalur pelarian atau rute suplai. Dalam ruang yang diremehkan itulah, perempuan Palestina merancang peta-peta kecil yang kelak akan menjadi nadi logistik perlawanan.

Keterhubungan mereka tidak berhenti di batas Mandat Palestina. Delegasi perempuan menghadiri pertemuan di Damaskus dan Kairo, membangun solidaritas dengan gerakan perempuan Suriah dan Mesir yang juga melawan kolonialisme. Bagi mereka, nasionalisme bukan sekadar pembebasan wilayah, melainkan juga pembebasan diri dari sistem ganda: penjajahan asing dan patriarki domestik.

Trauma, Eksil, & Politik Memori

Nakba tiba bukan sebagai satu ledakan, tetapi sebagai serangkaian robekan yang tidak henti-henti. Rumah-rumah dirampas, kebun zaitun dibakar, dan jalan-jalan yang dulu berakhir di pasar kini berujung di pos pemeriksaan. Perempuan Palestina mengingatnya bukan hanya sebagai peristiwa politik, tetapi sebagai kehilangan tubuh: kehilangan tempat melahirkan anak-anak, kehilangan sumur yang airnya mereka kenal rasanya, kehilangan tanah yang menyimpan jejak kaki ibu mereka.

Kesaksian yang dihimpun Ruba Salih dalam buku Voices of the Nakba (Sayigh & Allan, 2021) menunjukkan bahwa bagi perempuan, pengungsian membawa luka yang berlapis. Mereka tidak hanya kehilangan tanah, tetapi juga keamanan sosial yang menopang kehidupan komunitas.

Dalam perjalanan eksil, banyak yang melahirkan di jalan, mengubur anak di pinggir rute pelarian, atau dipisahkan dari keluarga besar tanpa pernah bertemu lagi. “Kami berjalan selama berhari-hari, tanpa rumah untuk kembali,” kenang seorang perempuan dari Lydda, “dan setiap langkah seperti menanggalkan satu lapis dari diri kami” (Sayigh & Allan, 2021, hlm. 255).

Perempuan menjadi penjaga peta mental desa-desa yang telah dihapus dari peta resmi di kamp-kamp pengungsi di Lebanon dan Yordania. Mereka menuturkan nama-nama sumur, jalan, dan masjid yang tidak lagi ada, memastikan generasi berikutnya dapat “pulang” setidaknya dalam imajinasi. Cerita Rakyat menjadi medium transmisi identitas: kisah perempuan pemberani yang mengelabui penjajah, cerita tentang pohon yang tidak akan tumbang meski akarnya tercabut. Cerita ini di ruang keluarga adalah bentuk perlawanan epistemik yang menolak narasi kolonial yang menganggap mereka telah punah.

Trauma itu juga membentuk politik memori. Seperti dicatat Aboubakr (2019), perempuan adalah agen utama dalam mempertahankan “memori sensori”: bau roti panggang dari tanah asal, tekstur tanah liat yang dipakai membangun rumah, rasa manis kurma dari pohon leluhur. Ingatan ini mengikat komunitas yang tercerai-berai, menjadi fondasi kultural untuk tuntutan kembali.

Namun memori bukan sekadar nostalgia; ia juga medan politik. Cynthia Kreichati (dalam Sayigh & Allan, 2021) menegaskan bahwa “politik mendengar” (politics of listening) adalah strategi perlawanan. Usaha mendokumentasikan suara perempuan berarti mengakui bahwa sejarah tidak hanya dibuat oleh negosiasi diplomatik, tetapi juga oleh mereka yang menanak nasi untuk pengungsi, merawat anak yatim perang, dan menyelundupkan surat ke penjara.

Di sini, perempuan Palestina mengubah ingatan menjadi senjata: bukan peluru yang menembus tubuh, tetapi kata-kata yang menembus waktu, memulihkan nama desa yang hendak dihapus, dan menuntut dunia untuk mendengar kembali kisah yang telah lama diremehkan.

Cerita Rakyat & Politik Identitas

Suara perempuan tua memecah gelap di kamp pengungsi Aida, di malam musim dingin ketika listrik sering padam. Ia duduk di atas tikar tipis, dikelilingi anak-anak yang matanya memantulkan cahaya lampu minyak. Ia berkata, “Qul ya tayer…” (“Katakan, wahai burung…”). Pembuka klasik bagi sebuah kisah rakyat yang sudah diwariskan lintas generasi.

Cerita itu mungkin tentang seorang gadis rudin yang melawan raja lalim dengan kecerdikannya, atau perihal pohon zaitun yang berbicara, atau tentang seekor kucing tua yang mengusir pasukan serigala. Dalam kisah-kisah ini, perempuan sering muncul sebagai pusat kecerdikan, penopang moral komunitas, atau penjelajah dunia gaib (Aboubakr, 2019). Dongeng bukan sekadar hiburan; ia adalah peta moral, atlas identitas, dan manual bertahan hidup yang disamarkan menjadi kisah tidur.

Farah Aboubakr (2019) mendedah bahwa Cerita Rakyat Palestina berfungsi sebagai ruang aman untuk membicarakan hal-hal yang secara politik berbahaya. Dalam cerita, nama desa yang dihapus bisa disebut lagi, musuh kolonial bisa disamarkan menjadi raksasa atau jin, dan keinginan pulang bisa dikodekan dalam perjalanan tokoh utama. Cerita Rakyat, dengan demikian, menjadi “arsip bawah tanah” yang menyelamatkan memori dari sensor sejarah resmi.

Victoria Biggs (2020) mencatat kisah Nariman, gadis 11 tahun di kamp Bethlehem yang menulis tentang seorang peri yang mencuri susu sapi untuk memberi makan anak yatim di surga. Kisah ini semenjana di permukaan, namun lahir dari trauma nyata: operasi militer “Protective Edge 2014” yang membunuh lebih dari 500 anak Palestina. Peri itu, seperti banyak tokoh perempuan dalam Cerita Rakyat, menjadi penghubung antara dunia kehilangan dan dunia harapan. Sosok yang menyeberangi batas antara yang mungkin dan yang musykil.

Di sisi liyan, Maayan, gadis Israel 12 tahun yang tinggal di permukiman Tepi Barat, menulis tentang alien yang harus melewati banyak rintangan untuk mendapatkan apel emas yang ternyata bukan apel, melainkan sesuatu yang “sangat dibutuhkan” (Biggs, 2020). Kedua gadis ini, yang hidup hanya dipisahkan belasan kilometer dan tembok beton setinggi delapan meter, menulis cerita yang dipenuhi keberbedaan (otherness): peri yang harus mencuri demi kebaikan, alien yang harus diyakinkan bahwa ia layak dibantu.

Cerita-cerita ini memperlihatkan bagaimana anak-anak, seperti perempuan dewasa dalam Cerita Rakyat, mengolah ketidakadilan menjadi alegori. Mereka menggunakan bahasa simbolik untuk membicarakan hal-hal yang tidak bisa diucapkan secara langsung: pengepungan, kematian, dan rasa takut yang membeku di udara.

Cerita menjadi ruang negosiasi identitas di tengah pendudukan dan pengasingan. Cerita Rakyat memampukan perempuan dan anak-anak untuk “mengedit” sejarah dari perspektif mereka sendiri, menantang narasi kolonial yang memosisikan mereka sebagai objek pasif. Dalam cerita, perempuan bukan korban yang menunggu diselamatkan; mereka adalah pencipta siasat, pengatur jaringan, dan penjaga rahasia.

Aboubakr (2019) menulis bahwa setiap kali seorang perempuan menuturkan kisah rakyat, ia juga sedang menuturkan posisinya dalam sejarah sekaligus menegaskan haknya untuk hadir di masa depan. Setiap kali anak seperti Nariman atau Maayan menggulirkan dadu cerita, mereka sedang menguji batas antara dunia yang mereka warisi dan dunia yang ingin mereka bentuk ulang.

Cerita rakyat dan narasi anak-anak di bawah konflik membuktikan bahwa identitas Palestina tidak hanya hidup di medan pertempuran atau meja diplomasi, tetapi juga di ruang-ruang sempit yang diterangi lampu minyak, di mana kata-kata menjadi tembok yang lebih kokoh daripada beton, dan imajinasi menjadi satu-satunya tanah yang tak bisa diduduki.

Kolonialisme Pemukim & Ekologi

Beringsang terasa seperti selimut tebal yang menindih napas di musim panas nan panjang di Palestina. Bagi perempuan desa, panas bukan sekadar cuaca; ia adalah variabel yang menentukan kapan gandum dipanen, kapan air sumur ditimba, kapan zaitun dipetik dan dipres menjadi minyak. Walakin bagi para perencana kolonial Zionis awal abad ke-20, panas adalah masalah yang harus “diatasi”, bahkan ditaklukkan.

Netta Cohen (2024) menunjukkan bagaimana proyek kolonisasi memandang iklim Palestina sebagai tantangan sekaligus peluang. Dalam pandangan para teknokrat Eropa, tanah ini harus “dikondisikan ulang” untuk mendukung tubuh-tubuh Yahudi Eropa yang membangun rumah dengan atap datar dan jendela besar untuk sirkulasi udara, memaksakan tata kota garden city untuk mendinginkan panas, dan mengimpor tanaman asing untuk “memodernisasi” lanskap. Proyek ini tidak netral; ia adalah bagian dari kolonialisme pemukim yang, seperti iklim yang direkayasa, berusaha menyesuaikan tanah dengan kebutuhan pendatang, bukan sebaliknya.

Perempuan menjadi pengelola ekologi rumah tangga di desa-desa Palestina yang harus beradaptasi dengan perubahan paksa ini. Ketika proyek kolonial mengalihkan sumber air untuk irigasi perkebunan buah milik pemukim, perempuan harus berjalan lebih jauh untuk mengambil air. Tatkala hutan lokal ditebang dan diganti dengan hutan pinus “nasional” yang didanai Jewish National Fund, mereka kehilangan akses ke kayu bakar, tumbuhan obat, dan ruang penggembalaan.

Bagi perempuan Palestina, menjaga kebun kecil di halaman rumah adalah bentuk perlawanan sehari-hari. Sebidang tanah sempit dengan tomat, mentimun, dan pohon delima menjadi benteng pangan yang tak mudah dirampas. Dalam cerita-cerita yang dihimpun oleh Farah Aboubakr (2019), kebun rumah sering muncul sebagai simbol kehidupan yang bertahan di tengah kerusakan. Sebuah miniatur “eden” yang memelihara keluarga dan memelihara ingatan akan lanskap asal.

Perempuan juga menyimpan pengetahuan ekologis yang bersifat antikolonial: kapan menanam untuk memanfaatkan embun pagi, bagaimana menyimpan biji di dalam kendi tanah liat agar tahan setahun, bagaimana memanen air hujan dari atap rumah untuk musim kering. Pengetahuan ini diwariskan dari ibu ke anak perempuan, membentuk arsip tak tertulis yang tak pernah masuk laporan teknis para insinyur kolonial.

Dalam dekade terakhir, peran ini semakin politis. Aktivis perempuan Palestina menghubungkan isu lingkungan dengan hak tanah dan air, membangun gerakan ekofeminisme yang mengaitkan kerusakan ekologis dengan struktur pendudukan.

Bagi mereka, mempertahankan akses air bukan hanya soal kebutuhan biologis, tetapi juga hak untuk tetap tinggal di tanah leluhur.

Seperti ditulis Cohen (2024), kolonialisme pemukim di Palestina tidak hanya memindahkan manusia; ia juga memindahkan iklim, tanah, dan vegetasi. Perempuan Palestina, yang setiap harinya berhadapan dengan air, tanah, dan pangan, menjadi saksi sekaligus garda depan dalam mempertahankan ekologi yang menopang kehidupan. Di setiap kebun kecil yang mereka rawat, ada pernyataan tidak tertulis: tanah ini bukan sekadar lokasi, tetapi tubuh yang hidup dan tubuh itu menolak dijinakkan.

Diaspora, Identitas, & Perlawanan Modern

Musim gugur di trotoar New York terasa dalam suara langkah cepat dan dedaunan yang menguning. Najla Said, putri Edward Said, tumbuh di sini—di jantung Manhattan—tetapi setiap percakapan tentang “asal-usul” mengubahnya menjadi perbatasan yang tidak nyaman. Ia adalah perempuan Palestina-Lebanon-Amerika yang dibaptis sebagai Kristen Episkopal, dibesarkan di sekolah elit Upper East Side, dan setiap hari memikul kontradiksi antara dunia rumahnya dan dunia di luar pintu (Said, 2013).

Najla dalam memoarnya menulis tentang betapa sulitnya menjadi “penjelas” Palestina di ruang-ruang yang sudah memiliki imajinasi stereotip tentang Timur Tengah. Ia mengingat betapa lelahnya mencoba meyakinkan teman-teman sekolah bahwa rumahnya dengan rak buku penuh, karpet Oriental, dan tamu seperti Susan Sontag atau Noam Chomsky, bukanlah kamp pengungsi yang “eksotis” seperti di televisi. “Saya belajar bahwa kadang lebih mudah membiarkan orang salah, tinimbang terus-menerus berperang untuk penjelasan,” tulisnya (Said, 2013, hlm. 27).

Bagi perempuan Palestina di diaspora, identitas sering kali adalah ladang ranjau: setiap kata, pakaian, atau pilihan politik bisa dibaca sebagai pernyataan. Namun justru di ladang itulah tumbuh jaringan-jaringan baru. Becoming Pro-Palestinian (Sayigh, 2024) memuat testimoni perempuan dari berbagai latar (akademisi, aktivis HAM, jurnalis) yang menemukan jalan menuju perjuangan Palestina, meski mereka lahir jauh dari tanah itu.

Seorang kontributor, Amira Hass, mengisahkan bagaimana tinggal di Gaza dan Tepi Barat memberinya perspektif yang tidak mungkin didapat dari ruang redaksi Tel Aviv: bahwa pendudukan bukanlah berita, melainkan lanskap hidup yang meresap ke setiap gelas air, setiap perjalanan ke sekolah, setiap pintu yang digedor tengah malam. Luisa Morgantini di London mengingat pertemuan pertamanya dengan perempuan Palestina pengungsi di Lebanon, yang mengubahnya dari aktivis feminis menjadi advokat internasional “hak untuk kembali” (right of return).

Jaringan diaspora ini bekerja di berbagai front: dari mengorganisir boikot akademik dan kultural terhadap institusi Israel, menggalang dana untuk sekolah di kamp pengungsi, hingga melobi parlemen di negara-negara asal mereka. Perempuan diaspora sering menjadi jembatan antara gerakan solidaritas global dan komunitas di lapangan. Mereka berwicara banyak bahasa: bahasa hukum, bahasa diplomasi, bahasa media sosial, dan menggunakannya untuk melawan narasi dominan.

Namun diaspora bukan hanya ruang aktivisme; ia juga ruang kerinduan. Dalam banyak kesaksian, perempuan menggambarkan perasaan “perpecahan” ganda: menjadi asing di negeri tempat tinggal, dan menjadi tamu di negeri asal. Najla Said (2013) menyebutnya sebagai “hidup di antara dua atlas”: satu di kepala, penuh peta desa-desa yang ia dengar dari ayahnya, dan satu di dompet, paspor Amerika yang menjadi tiket keluar-masuk tetapi tidak pernah menjadi rumah.

Batas fisik antara diaspora dan tanah air di era media digital menjadi lebih permeabel. Perempuan Palestina di New York bisa ikut rapat organisasi di Ramallah lewat Zoom, dan remaja di kamp pengungsi Shatila bisa belajar desain grafis dari mentor di Melbourne. Jaringan ini memperluas medan perlawanan: dari pasar Bethlehem ke ruang sidang PBB, dari puisi yang dibacakan di Haifa ke mural di dinding kota Santiago.

Perlawanan modern yang dijalankan perempuan diaspora bukan hanya untuk melawan pendudukan, tetapi juga untuk mengklaim narasi. Di setiap artikel, konferensi, atau unggahan media sosial, mereka menegaskan bahwa Palestina bukan sekadar konflik; ia adalah rumah bagi kehidupan, budaya, dan sejarah yang terus bergerak. Meski mereka mungkin lahir ribuan kilometer jauhnya, suara mereka adalah bagian dari paduan yang sama: lagu panjang perempuan Palestina yang menolak dibungkam.

Sejarah Palestina sering ditulis seperti peta politik: garis-garis batas, perjanjian, perang, dan konferensi. Walakin di antara garis-garis itu, ada cerita yang jarang masuk dokumen resmi: kisah perempuan yang menyembunyikan senjata dalam keranjang roti, yang memanggul bayi di satu bahu dan kendi air di bahu liyan, yang menanam kembali biji tomat di tanah yang sudah ditandai untuk pembangunan permukiman. Mereka bukan catatan kaki sejarah; mereka adalah teks utamanya.

Arkian, suara perempuan Palestina dari jalan-jalan Yafa tahun 1930-an, ke jalur eksodus Lydda 1948, dari kamp pengungsi Shatila ke aula PBB ialah sungai yang mengalir di bawah tanah resmi. Ia membentuk delta nan luas, menyuburkan gerakan nasionalisme, menjaga memori yang coba dihapus, dan mencipta bahasa perlawanan yang tidak bisa sepenuhnya dipahami oleh logika militer.

Mereka menenun perlawanan dalam banyak bentuk: dalam tatreez yang menyulam peta desa di atas kain; dalam Cerita Rakyat yang menyamarkan kritik politik sebagai petualangan magis; dalam kebun halaman belakang yang menjadi pernyataan hak milik; dalam pidato di universitas Eropa yang mematahkan mitos-mitos kolonial. Mereka adalah penyair dan petani, diplomat dan pendongeng, pengungsi dan warga dunia, semua menyanyikan lagu yang sama meski dalam nada, bahasa, dan ritme yang berbeda.

Seperti yang ditulis Rosemary Sayigh (2024), mendengar mereka berarti memahami bahwa “politik mendengar” bukanlah tindakan pasif. Ia adalah bentuk solidaritas yang paling radikal: membiarkan cerita-cerita ini mengganggu peta mental kita, mengubah cara kita membaca sejarah, dan menuntut kita untuk mengambil posisi. Karena sejarah perempuan Palestina adalah sejarah yang menolak menjadi monumen; ia memilih menjadi jalan setapak yang terus dilalui, dipijak, dan diperbarui oleh generasi berikutnya.

Mungkin, di dunia yang masih terus mencoba memindahkan mereka inilah bentuk kemenangan yang paling abadi: bahwa mereka tetap ada, bukan hanya sebagai korban atau simbol, tetapi sebagai penulis utama bab-bab yang akan datang. Lagu itu masih terdengar: di riuh pasar Ramallah, di sunyi malam kamp pengungsi, di panggung protes New York, di lorong parlemen Eropa. Sebuah lagu yang lahir dari kehilangan, tetapi tumbuh menjadi harmoni yang tak bisa dibungkam.

Sejarah resmi selalu bergegas menulis nama para jenderal, tetapi melupakan siapa yang memasak sup mereka. Perempuan Palestina, yang konon “hanya” ibu, petani, atau pengungsi, justru menulis bab yang tak pernah sempat dibaca oleh meja perundingan. Mereka menanam kebun di tanah yang diklaim negara lain, menyelundupkan cerita lewat mulut anak-anak, dan menjahit peta kampung di pinggiran kain. Ironisnya, dunia memuji keberanian ini sambil terus membiarkan rumah mereka digusur. Mungkin, jika sejarah mau jujur, ia akan mengakui: kemenangan sejati tidak lahir dari meja diplomasi, melainkan dari dapur-dapur yang menolak padam meski listrik dimatikan.