Manuskrip Mushaf Al-Qur’an Nusantara: Dari Nalar Pedagogik, Estetik, hingga Spiritual

Manuskrip mushaf Al-Qur’an di nusantara merupakan salah satu warisan berharga bagi peradaban Islam. Di berbagai wilayah, di mana Islam mula-mula didakwahkan kepada para penduduk, seperti Aceh, Riau, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Lampung, Cirebon, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Madura, Nusa Tenggara Timur, Bali, hingga Papua, ditemukan manuskrip mushaf Al-Qur’an yang jumlahnya sangat banyak. Fakta ini menunjukkan bahwa Al-Qur’an telah tersebar secara masif di wilayah-wilayah di mana Islam mula-mula diperkenalkan.

Dari sudut kebudayaan, keberadaan manuskrip mushaf tersebut tidak sekadar sebagai bukti mengenai islamisasi yang terjadi di nusantara. Lebih dari itu, melaluinya, kita disuguhi suatu kompleksitas kehidupan umat Islam di masa lalu dalam berinteraksi dengan Al-Qur’an. Selama berabad-abad, oleh Muslim nusantara, mushaf Al-Qur’an telah diresepsi secara kompleks dalam kehidupan mereka: mulai dari perihal yang berkaitan dengan aspek pedagogis yang melahirkan teknik dan strategi pembelajaran dalam membaca Al-Qur’an, aspek estetis yang melahirkan kreasi seni iluminasi yang terjadi praktik adopsi dan adaptasi dari kreasi seni Arab dan Timur Tengah, hingga praktik-praktik performatik yang hidup dan mentradisi di kalangan Muslim nusantara. Dalam artikel ini perihal tersebut ditelusuri lebih jauh jejaknya pada berbagai aspek dan sudut pandang.

Penyalinan Mushaf Al-Qur’an di Nusantara

Penyalinan mushaf Al-Qur’an di nusantara telah terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama. Patut diduga awal penyalinan mushaf saat itu berbarengan dengan berkembangnya Islam di wilayah ini. Asumsi ini patut dikemukakan, karena Al-Qur’an diajarkan kepada penduduk nusantara yang telah masuk Islam dimulai dari hal-hal yang paling dasar dan sederhana, yaitu tata cara membaca dan menulis teks Al-Qur’an dengan baik dan benar. Untuk kepentingan pengajaran yang paling dasar inilah mushaf Al-Qur’an di kemudian hari banyak disalin secara masif dan tersebar di berbagai wilayah di nusantara.

Setidaknya pada akhir abad ke-13 M, ketika Kerajaan Islam Pasai berdiri, kita bisa menduga penyalinan mushaf Al-Qur’an di nusantara telah terjadi. Dugaan ini didasarkan pada kenyataan bahwa pembelajaran membaca dan menulis Al-Qur’an merupakan bagian dari materi dasar dari setiap pengajaran Islam. Dengan demikian, keberadaan mushaf tidak bisa dilepaskan dari praktik pengajaran Islam tersebut. Ketika praktik pengajaran Islam semakin meluas di berbagai wilayah, tentu dengan jumlah pelajar yang semakin banyak, pada akhirnya dibutuhkan jumlah mushaf Al-Qur’an yang banyak pula. Di situlah praktik penyalinan menemukan momentumnya.

Sayangnya, belum ditemukan bukti-bukti filologis yang memperkuat dugaan di atas. Sejauh ini, manuskrip mushaf Al-Qur’an tertua yang ditemukan dari wilayah nusantara berasal dari tahun 1606 M dan diperoleh di Johor. Kini manuskrip mushaf tua tersebut disimpan dan merupakan koleksi perpustakaan Kota Rotterdam, Belanda.[1] Terlepas ketiadaan bukti-bukti tersebut, mengacu pada manuskrip mushaf yang tersedia dan tersimpan di berbagai museum dan perpustakaan, tampaknya penyalinan mushaf Al-Qur’an di nusantara secara tradisional dan masif terjadi pada era abad 18 M. dan menemukan momentumnya hingga akhir abad 19 M.

Pada era ini, penyalinan mushaf secara tradisional terjadi di berbagai wilayah di nusantara. Riset Puslitbang Lektur Keagamaan Kementerian Agama RI pada 2005, tentang keanekaragaman manuskrip mushaf di Indonesia[2] telah membuka wawasan kita mengenai manuskrip mushaf di nusantara tersebut. Dalam riset tersebut disajikan data mengenai aneka ragam manuskrip mushaf yang berasal dari berbagai wilayah di nusantara. Data dalam riset tersebut akan bertambah banyak bila kita menelusuri manuskrip mushaf yang berada di berbagai perpustakaan dan museum di Indonesia maupun di luar negeri. Mengacu pada hitungan yang dilakukan Ali Akbar, sejauh ini manuskrip tersebut berjumlah 1101: 1075 berupa manuskrip dan 26 berupa cetakan litografi yang berasal dari Palembang dan Singapura.[3] Jumlah ini akan terus bertambah, karena manuskrip mushaf yang dikoleksi secara pribadi belum terdata oleh peneliti.

Dalam 10 tahun terakhir, ketika saya mendigitalisasi manuskrip keislaman di berbagai wilayah, saya sering menemukan manuskrip mushaf yang disimpan oleh para penduduk di berbagai wilayah tersebut. Pada saat yang lain, saya masih sering menerima informasi dari para kolega dan mahasiswa tentang manuskrip mushaf dari berbagai wilayah yang belum termasuk dalam hitungan di atas, karena belum pernah didata maupun diinventarisasi oleh peneliti maupun pihak perpustakaan, museum, atau lembaga resmi lain.

Berbeda dengan teks-teks keagamaan yang lain, secara umum, tradisi penyalinan mushaf Al-Qur’an jarang disertakan informasi penanggalan, tujuan penyalinan dan nama penyalin. Mengapa hal ini terjadi? Patut diduga, karena dalam pemahaman umum masyarakat muslim ketika itu, keberadaan mushaf tidak lagi penting dijelaskan. Semua sudah paham bahwa mushaf merupakan bentuk tekstual dari Al-Qur’an, firman Allah, yang pada mulanya merupakan sistem kelisanan (kalam) dan dijaga oleh umat Islam dalam sistem hafalan secara turun-temurun dalam rangkaian silsilah yang ketat. Tekstualitasnya ini telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad dan hingga masa kini. Tekstualitas Al-Qur’an dalam konteks rasm memiliki karakteristik yang khas dan berkait kelindan dengan perkembangan sistem tata tulis aksara Arab yang disusun oleh para ulama di bidang ilmu Al-Qur’an.

Kedua, penyalinan mushaf secara manual tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan umat Islam dalam belajar-mengajar Al-Qur’an. Semakin banyak para siswa yang belajar membaca dan menulis Al-Qur’an semakin banyak pula kebutuhan atas mushaf Al-Qur’an. Di situlah kemudian kegiatan penyalinan mushaf Al-Qur’an terus berkembang di nusantara hingga abad 19 M sebelum mesin cetak mengambil alih peran tersebut.

Kraton dan Masyarakat umum

Dari sisi asal-usul, secara budaya, manuskrip Al-Qur’an di nusantara bisa dikategorikan menjadi dua bentuk. Pertama, manuskrip mushaf yang berasal dari kraton atau kesultanan. Manuskrip mushaf jenis ini biasanya dipakai untuk kepentingan pembelajaran atau hal yang lain di kraton, seperti hadiah dan koleksi. Jenis ini bisa dilihat dalam manuskrip mushaf Al-Qur’an yang dikoleksi oleh sejumlah kraton di nusantara. Kraton Yogyakarta, misalnya, memiliki mushaf bernama Kanjeng Kiai Al-Qur’an. Nama “Kanjeng Kiai” semacam ini lazim dipakai untuk tiap-tiap benda pusaka milik kraton. Mushaf ini disalin pada masa Sultan Hamengkubuwono II (1750-1828 M).[4] Pada kolofon mushaf tersebut tertulis:

Kagungan dalem Qur’an ingkang nyerat Abdi Dalem Ki Atma Perwita Hurdenas Sepuh kala wiwit anerat ing dinten Arba’ wanci pukul setengah sewelas tanggal ping selikur ing wulan Rabi’ul Akhir ing tahun Jim Awal angkaning warsa 1725. Kala sampun neratipun ing dinten Salasa wanci pukul setengah sanga tanggal ping nem ing wulan Ramadhan ing Surakarta Adiningrat hadza baladi Jawi. Qur’an milik Tuan yang menyalin Abdi Dalem Ki Atma Perwita Hurdenas Sepuh. Mulai disalin pada hari Rabu pukul 10.30 tanggal 21 Rabi’ul Akhir tahun Jim Awal 1725 (2 Oktober 1798). Selesai disalin pada hari Selasa pukul 8.30 tanggal 6 Ramadan (12 Februari 1799) di Surakarta Adiningrat, negeri Jawa.

Ki Atma Parwita yang disebut dalam kolofon di atas sebagai penyalin adalah seorang pegawai Kraton Surakarta. Pada era itu, banyak penyalin kitab dan serat yang berasal dari Surakarta. Tradisi penulisan serat dan penyalinannya pada masa itu lebih berkembang di Surakarta ketimbang di Yogyakarta. Pada awalnya manuskrip mushaf ini milik Kanjeng Gusti Raden Ayu Sekar Kedhaton, putri Sultan Hamengkubuwana II, yang belajar mengaji Al-Qur’an kepada Haji Mahmud, seorang Abdi Dalem Kraton Yogyakarta. Pemilik manuskrip ini adalah istri RT Notodiningrat, anak pangeran Notokusumo.

Hal serupa kita temukan di Kesultanan Bima dan Kesultanan Sumbawa. Dalam koleksi museum Samparaja di Bima, terdapat manuskrip mushaf yang diberi nama La Nontogama (Jalan Agama), dan dalam koleksi Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal Jakarta terdapat mushaf la lino (Yang Berkilau). Menurut Akbar, dengan mengacu pada iluminasinya, mushaf la Nontogama ini memiliki karakter yang sama pada kelaziman mushaf yang ada di Sulawesi Selatan. Hal ini bisa dipahami, karena dalam konteks sejarah, pulau Sumbawa, termasuk Kesultanan Bima, pada abad ke-17 M pernah diislamkan oleh Kesultanan Goa.

Sedangkan mushaf la lino diduga dimiliki kesultanan Bima sebagai hadiah dari Kesultanan Terengganu. Seperti kita tahu, sejak abad ke-18 M Kesultanan Terengganu dikenal sebagai penghasil mushaf yang memiliki kualitas iluminasi yang indah.[5] Jenis Mushaf Terengganu ini juga terdapat di masjid Popongan, komplek Pesantren Al-Manshur, Klaten, Jawa Tengah. Mengacu pada informasi yang ditulis dengan pensil di halaman awal manuskrip, pemiliknya adalah seorang pejabat di lingkungan Kraton Surakarta bernama Raden Tumenggung Wiryadiningrat.[6]

Di keluarga Kesultanan Sumbawa di Sumbawa Besar, juga terdapat salinan mushaf Al-Qur’an. Di antaranya mushaf yang disalin oleh Muhammad bin Abdullah al-Jawi al-Bugisi. Mushaf ini selesai ditulis pada Ahad, 28 Zulqa’dah 1199 H (2 Oktober 1785) era Sultan Muhammad Iqamuddin bin Sultan Muhammad Abdurrahman. Ada juga mushaf yang disalin oleh Abdurrahman bin Ayyub bin Abdul Baqi as-Sumbawi, selesai ditulis pada Kamis, 24 Muharam 1254 H (19 April 1838) dan satu mushaf lagi yang ditulis oleh Abdurrahman bin al-Marhum Musa as-Sumbawi, ditulis di Mekah, dan selesai pada Jumat, tanpa disertai tanggal, Sya’ban 1280 (Januari/Februari 1864).[7]

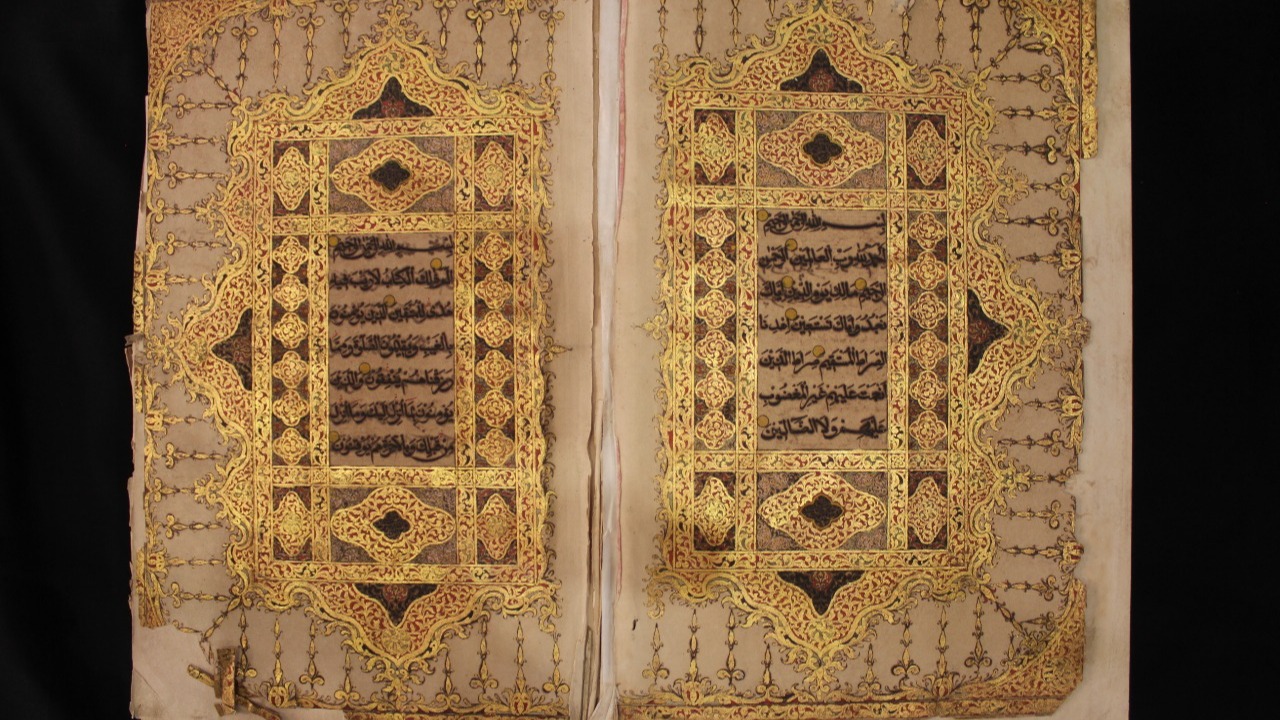

Mushaf-mushaf yang diinisiasi dan disponsori oleh pihak kesultanan, biasanya ditulis dengan sangat indah dan mewah, baik dari sisi kaligrafi maupun iluminasi. Mushaf jenis ini, secara umum iluminasinya digarap secara detail dan bahkan disertai dengan warna tinta emas. Pilihan ini berkaitan dengan banyak hal, di mana mushaf bukan hanya dipakai sebagai media pembelajaran membaca Al-Qur’an, lebih dari itu secara performatif ia dipandang sebagai benda yang terhormat dan sakral. Karena sikap dan pandangan yang demikian, kualitas mushaf kraton ini, baik secara fisik maupun non fisik, sangatlah baik.

Kedua, selain mushaf yang disalin dan diinisiasi oleh keluarga kraton/kesultanan, di nusantara kita juga menemukan banyak manuskrip mushaf yang beredar di masyarakat umum, terutama kalangan pesantren. Manuskrip mushaf dari jenis ini, biasanya disalin dalam bentuk yang sederhana, baik dari sisi karakter khath, iluminasi, warna tinta, dan bahkan jenis alas yang dipakai. Manuskrip mushaf jenis ini, secara umum bisa dilihat pada koleksi para santri nusantara yang berasal dari nenek moyang mereka. Sebagian sudah disimpan perpustakaan atau museum, seperti 12 manuskrip mushaf berkode AW (Abdurrahman Wahid) di Perpustakaan Nasional RI, dan sebagian lain yang masih tersimpan di rumah-rumah penduduk sebagai koleksi pribadi.

Bentuknya yang sangat sederhana ini terkait erat dengan hal-hal yang secara fungsional berada dalam konteks pembelajaran. Karena kebutuhan ini, mushaf-mushaf tersebut disalin dengan memakai alas yang sederhana—di Jawa misalnya dipakai kertas dluwang, jenis kertas lokal yang mudah didapat pada masa itu, pusat pembuatannya di Cirebon dan Ponorogo—dengan tinta sederhana dan bahkan seringkali tanpa disertai iluminasi yang detail dan mewah sebagaimana yang terjadi pada manuskrip mushaf kraton serta karakter khath yang terkadang tidak mengindahkan kaidah. Karena tujuan penyalinannya yang demikian, jarang sekali kita menemukan manuskrip mushaf jenis ini disertai dengan penanggalan, nama penyalin, apalagi tempat penyalinan.

Kesederhanaan khath yang dipakai dalam manuskrip mushaf yang beredar dan berasal dari masyarakat umum ini, dari sisi budaya bisa dipahami, karena penyalinan dilakukan tidak selalu oleh para ahli kaligrafer yang terbiasa menulis indah, tetapi dilakukan oleh guru atau santri yang berkepentingan belajar membaca dan menulis Al-Qur’an. Dalam sejumlah kasus, seperti yang terjadi di Lombok dan Madura, mushaf yang berada di masyarakat umum, terlihat kotor, terutama pada bagian sisi dan ujung manuskrip. Hal ini mengindikasikan bahwa mushaf tersebut sering dibaca dan dipergunakan sebagai sarana pembelajaran membaca Al-Qur’an.

Dimensi Pembelajaran dalam Manuskrip Mushaf Nusantara

Mushaf-mushaf yang disalin atas inisiatif pihak kesultanan maupun yang berasal dari masyarakat umum atau pesantren, dalam konteks pedagogik, yaitu terkait ikhtiar ketepatan strategi belajar-mengajar, keduanya memiliki fungsi yang beriringan, meskipun dari sisi tampilan grafis maupun kualitas dan jenis alas yang dipakai berbeda, sebagaimana telah dikemukakan di atas. Secara umum, dari sisi pedagogik, manuskrip mushaf nusantara ditulis dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang bersifat fungsional. Hal ini, secara mencolok tampak pada aspek yang berkaitan dengan pemakaian jenis rasm, tanda tajwid, dan uraian mengenai variasi qirā’ah.

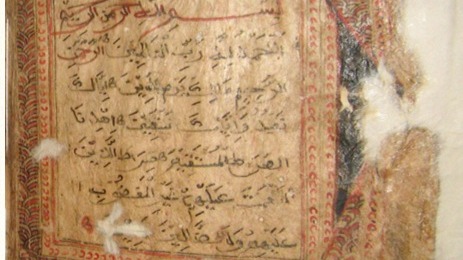

Secara umum, pada era abad 18 dan 19 M, manuskrip mushaf nusantara ditulis dengan memakai rasm imlā’i, bukan rasm ‘uṡmānī. Rasm imlā’i adalah penulisan kata berbahasa Arab sesuai dengan bacaannya. Sedangkan rasm ‘uṡmānī adalah sistem penulisan Al-Qur’an dengan mengacu pada model yang dipakai oleh tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit, pada era Khalifah Usman bin Affan. Penamaan rasm ‘uṡmānī ini merupakan penisbatan kepada Khalifah Usman bin Affan sebagai inisiator dan sekaligus orang yang memerintahkan penulisan kembali Al-Qur’an pada masa itu. Contoh penulisan rasm ‘uṡmānī terdapat pada QS. Al-Baqarah 2-3. Dalam kedua ayat ini, memakai rasm imlā’ī, kata (ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ) dan (ﺭﺯﻗﻨﺎﻫﻢ) keduanya ditulis dengan alif setelah ta’ dan setelah nūn. Sedangkan dalam rasm ‘uṡmānī ditulis tanpa disertai huruf alif.

Dalam kaidah rasm ‘uṡmānī, terdapat dua riwayat paling masyhur yang diikuti umat Islam, yaitu yang dikenal dengan sebutan syaikhāni fī ‘ilm al-rasm al-‘uṡmānī (dua ulama yang kredibel dalam ilmu rasm ‘uṡmāni). Dua riwayat itu adalah: 1) riwayat Abu ‘Amr Al-Dāni, yang lebih dikenal dengan Al-Dāni (w. 444 H) dalam kitab yang ia anggit berjudul Al-Muqni’ fī Ma’rifati Marsūm Maṣāḥif Ahl al-Amsār, dan 2) riwayat Abū Dāwud Sulaimān bin Najāh yang dikenal dengan Abu Dawud (w. 496 H.) melalui kitab yang ia tulis berjudul Mukhtaṣar at-Tabyīn li Hijā’ at-Tanzīl.

Secara umum, mushaf cetak yang beredar sekarang memakai rasm usmāni. Perbedaannya terdapat pada pilihan atas dua riwayat di atas. Mushaf Indonesia, Libya, Bombay, dan Iran secara umum mengikuti riwayat Ad-Dāni. Sedangkan mushaf Madinah, Mesir, dan beberapa negara lain yang merujuk kepada kedua negara ini, mengikuti riwayat Abū Dāwud. Meskipun demikian, di Indonesia, juga terdapat mushaf cetak yang ditulis dengan memakai rasm imlā’i. Ini tampak pada mushaf Indonesia jenis Bahriyah.[8]

Ada banyak ciri pembeda antara Mushaf Standar Bahriyah dengan Mushaf Standar Usmani. Di antaranya, 1) setiap halaman mushaf terdiri atas 15 baris tulisan; 2) ayat selalu berakhir di setiap halaman (kemudian dikenal istilah Quran Pojok); 3) setiap madd ṭābi’ī tidak diberi tanda sukūn; 4) bacaan idgām tidak diberi tanda tasydīd, juga iqlāb tidak diberi mīm kecil/iqlāb; 5) pada kata-kata tertentu menggunakan rasm usmānī (misalnya, aṣ-ṣalāh, dan az-zakāh) namun secara umum yang dipakai adalah rasm imlā’i (seperti kata al-kitāb dan razaqnāhum); dan 6) Ha’ damir tidak memakai kasrah tegak dan dammah terbalik; dan kasus-kasus yang lain.[9]

Kembali kepada manuskrip mushaf nusantara di atas. Ada dua kemungkinan mengapa rasm imlā’i banyak dipakai oleh para penyalin mushaf di nusantara era abad 18 dan 19 M. Pertama, pengaruh kuat dari mushaf yang dicetak oleh percetakan Bahriyah Turki. Penyebaran mushaf Bahriyah secara masif pada era itu, memungkinkan masyarakat muslim nusantara mengaksesnya, merujuknya, dan kemudian menyalinnya sebagai acuan. Kedua, model mushaf Bahriyah yang memakai rasm imlā’i ini, dalam konteks pedagogik, lebih memudahkan para santri pemula dalam belajar membaca Al- Qur’an. Sebab, karakter utama rasm imlā’i adalah tulisan sesuai dengan bacaan. Hanya kata-kata yang sudah masyhur seperti al-raḥmān (ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ), al-ṣalāh (ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ), al-zakāh (ﺍﻟﺰﻛﻮﺓ), al-ribā (ﺍﻟﺮﺑﻮﺍ), dan beberapa kata lainnya, seperti ẓālika (ﺫﻟﻚ), hā’ulā’i (ﻫﺆﻻﺀ), yang ditulis tetap mengikuti kaidah rasm usmāni. Hingga pada era 1970, ketika rasm usmāni banyak diacu, edisi cetak mushaf Al-Qur’an di Indonesia tampaknya juga tidak konsisten dalam pemakaian rasm ‘uṡmānī. Misalnya, dalam kasus kata ‘ālamīn, ada yang memakai huruf alif dan ada yang tidak, ada yang menetapkan fatḥah qā’imah pada kata jalālah dan ada yang tidak.[10]

Terlepas dari kenyataan ini, pilihan para penyalin mushaf di nusantara di masa lalu bukan berarti menegasikan peran dan keberadaan rasm ‘uṡmānī. Di sejumlah tempat di nusantara, kita menemukan juga manuskrip mushaf yang ditulis memakai standar pola rasm ‘uṡmānī, meskipun jumlahnya lebih sedikit ketimbang mushaf standar Bahriyah di atas. Misalnya, manuskrip mushaf Makassar koleksi Idham. Bukan hanya memakai rasm usmāni, manuskrip mushaf ini bahkan di dalamnya disertakan penjelasan mengenai beragam variasi qirā’ah yang diletakkan pada bagian pias kanan dan kiri teks Al-Qur’an. Patut diduga, manuskrip mushaf jenis ini dipakai sebagai bahan pengajaran, tetapi untuk para santri level yang lebih tinggi, yaitu berkaitan dengan pembelajaran ilmu qirā’ah.

Aspek kedua yang berkaitan dengan sistem pembelajaran, tampak pada sistem tanda yang dipakai untuk menandai prinsip dasar bacaan tajwid dan tanda waqf. Misalnya, bacaan gunnah ditandai dengan huruf gin, bacaan iẓhār ditandai dengan huruf ẓa’, dan bacaan ikhfā’ ditandai dengan huruf kha’ yang kesemua huruf tersebut diletakkan di atas kata di mana bacaan tajwid berada, ditulis dengan ukuran lebih kecil dan dengan tinta merah. Model mushaf semacam ini terdapat misalnya pada Mushaf Jambi, koleksi Museum Singijai, Jambi;[11] Mushaf koleksi masjid Popongan Klaten; dan mushaf Sumatra Barat, koleksi Museum Adityawarman.[12]

Dengan demikian, pilihan para penyalin mushaf di nusantara di masa lalu atas model rasm imlā’i sebagaimana yang dipakai oleh percetakan Bahriyah Turki adalah demi kemudahan bagi para santri. Pada sisi yang lain, pembubuhan sistem tanda tertentu untuk bacaan-bacaan tajwid merupakan kreativitas yang khas dan unik. Apakah ini kreativitas baru dan khas manuskrip mushaf nusantara perlu ditelaah lebih mendalam. Tetapi terlepas dari semua itu, pemakaian sistem tanda tersebut, baik di mushaf yang ditulis dengan rasm usmāni maupun rasm imlā’i, merupakan kiat yang secara praktis untuk memudahkan santri dalam belajar membaca Al-Qur’an sesuai dengan standar ilmu tajwid.

Lokalitas Seni Mushaf Nusantara

Dari sisi estetik, secara umum manuskrip mushaf nusantara memiliki unsur-unsur yang indah. Bila dibandingkan dengan iluminasi mushaf Timur Tengah, keindahan dan bentuk iluminasi mushaf nusantara tidak selalu diametral dengan iluminasi mushaf Timur Tengah. Karakter yang diaplikasikan dalam mushaf nusantara membuka ruang untuk menampung dan mengadaptasikan unsur-unsur lokal. Para pengkreasi pada bagian iluminasi mushaf ini dari sudut psiko-sosial-budaya tampaknya membawa spirit budaya lokal di wilayah mana mereka hidup dan berada. Hal ini bisa dilihat misalnya dari pilihan warna yang diaplikasikan para kreator iluminasi manuskrip mushaf nusantara banyak memakai warna merah, hitam, putih, biru, hijau dan kuning; warna-warna yang tidak secara menyeluruh tidak selalu dipakai pada mushaf Timur Tengah.

Terkait kasus ini, kita bisa melihat pada mushaf salinan Ki Atma Parwita dari Surakarta yang menjadi koleksi Kraton Yogyakarta.[13] Warna dominan yang dipakai dalam iluminasi mushaf ini adalah merah dan kuning untuk motif bunga dan batik, biru untuk dada mahkota yang diadaptasi dari simbol mahkota Kraton, dan hitam untuk motif bunga yang disusun secara geometris. Berbeda dengan mushaf Kraton Surakarta, mushaf dari Cirebon yang menjadi koleksi Museum Sri Paduga Bandung,[14] pada iluminasinya warna yang dipakai terdiri dari putih untuk motif bunga-bunga, merah, hijau, dan biru—dalam bidang yang berlainan—sebagai latarnya. Adapun kuning dipakai dalam garis geometris yang membingkai motif bunga-bunga. Pada kasus mushaf dari Aceh dan Lombok, warna merah secara umum lebih dominan dipakai dalam menyusun aksentuasi iluminasinya yang keseluruhannya bermotif floral.

Warna-warna tersebut merupakan simbol untuk menyampaikan pesan dan makna. Warna merah merupakan simbol darah dan gula merah. Darah memberikan pengertian kelahiran manusia dari alam rahim, karena setiap janin yang lahir pasti berlumuran darah. Dan kelahiran merupakan bagian dari kemakmuran. Maka, makna warna merah adalah kemakmuran. Sedangkan warna kuning identik dengan warna emas. Emas merupakan simbol kejayaan dan kekayaan. Semakin banyak sebuah negara atau kerajaan memiliki emas, semakin kaya dan jaya kerajaan tersebut. Warna putih merupakan simbol kesuburan dan kemakmuran. Putih simbol dari sperma. Keberadaan sperma berarti terkait dengan eksistensi kesuburan dalam kehidupan berkeluarga. Sedangkan warna hijau adalah warna alam yang mengisyaratkan mengenai harapan dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dipisahkan dari alam.

Selain pemakaian warna yang berbeda-beda pada manuskrip mushaf nusantara tersebut, motif iluminasi dan jenis khathnya juga tidak selalu leterlek mengacu pada motif iluminasi dan khath manuskrip mushaf Timur Tengah. Secara umum, kaidah kaligrafi kursif yang menjadi tradisi cukup panjang di Timur Tengah tampaknya kurang memperoleh perhatian khusus dari penyalin manuskrip di nusantara. Hal ini terjadi, setidaknya dua faktor. Pertama, aksara Arab di nusantara tidak diletakkan dalam kesadaran seni dengan standar dan kaidah kaligrafi yang hidup dalam waktu yang panjang di Timur Tengah. Aksara Arab, di nusantara pada abad 18-19 M, sekadar dipakai secara fungsional, yaitu untuk menyalin kitab-kitab keagamaan yang berbahasa Arab yang mengharuskan ditulis memakai aksara Arab. Karena aspek fungsional ini pula, aksara Arab oleh masyarakat nusantara juga dipakai untuk menuliskan bahasa-bahasa lokal, seperti bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Aceh, Madura, dan bahasa lokal yang lain. Padahal, tata bunyi aksara Arab, dalam konteks-konteks tertentu, berbeda dengan bahasa-bahasa lokal tersebut.

Aspek kedua, secara budaya masyarakat nusantara memiliki ikatan yang kuat dengan habitus dan karakter keaksaraan yang mereka miliki. Ketika berinteraksi dengan budaya aksara yang lain, dalam budaya nusantara pada akhirnya melahirkan praktik adopsi atas aksara dari luar dan pada saat yang sama mengadaptasikannya pada karakter aksara lokal yang mereka miliki. Dengan demikian, Karakter aksara Arab bukan hanya tidak diikat dengan kaidah kaligrafi, tetapi bahkan diadaptasikan secara bebas dengan karakter aksara lokal. Kasus budaya ini tampak pada aksara Carakan yang karakter modelnya berpilin-pilin diadopsi dan diaplikasikan dalam penulisan aksara Arab. Kasus semacam ini bisa kita temukan dalam manuskrip mushaf Jawa; terutama pada bagian penulisan nama surah dan juz.

Selain warna dan karakter kaligrafi yang khas, motif dan bentuk floral yang diaplikasikan dalam iluminasi mushaf nusantara juga merepresentasikan dari ciri khas kebudayaan yang hidup di masyarakat nusantara. Misalnya motif floral yang ada di iluminasi manuskrip mushaf Aceh bentuknya mengacu pada desain pintu kerajaan Aceh pada era Iskandar Muda yang memiliki dua sisi yang sama. Warna hitam dan merah yang dominan dipakai juga representasi dari tradisi masyarakat Aceh. Sedangkan di Jawa, karakter batik dan bentuk paleman di sunggingan, terutama pada wayang Kanjeng Kiai Jimat yang tersimpan gedhong kamar Lembisono Surakarta, diaplikasikan dalam motif iluminasi mushaf koleksi kraton Yogyakarta. Mushaf ini disalin dari Surakarta oleh Abdi Dalem Ki Atma Perwita.

Dimensi Rohani Iluminasi Mushaf Nusantara

Selain mengadaptasikan unsur-unsur lokal, dalam iluminasi mushaf nusantara terdapat aspek yang bersifat rohani. Yakni ada aspek makna yang dikaitkan dengan Yang Ilahi. Makna-makna rohani tersebut dilekatkan pada visual dan simbol yang mencerminkan pada Yang Ilahi. Misalnya, pada manuskrip mushaf Sumatra Barat, koleksi Museum Adityawarman nomor inventaris 07. 35, kata Allah, Muhammad, dan kata Jalalah (lā ilāha illallāh) diaplikasikan secara dominan dalam iluminasi mushaf, di bagian atas, bawah, dan kiri.[15] Visi yang diberikan adalah terkait peneguhan pentingnya sikap tauhid dalam kehidupan manusia. Karena berislam fondasinya adalah tauhid; Muhammad sebagai penyambung sanad kebenaran melalui Al-Quran yang diwahyukan kepadanya dan Allah sebagai pusat orientasi hidup.

Aspek simbol rohani semacam ini juga terdapat pada manuskrip mushaf Sumedang. Bahkan, kata Allah, Muhammad, dan lafaz Jalālah diaplikasikan di semua bidang iluminasi. Di samping itu, pada bagian kanan, kiri, atas dan bawah terdapaf motif Macan Ali yang disusun dari kalimat Lā ilāha illallāh. Kita tahu, motif Macan Ali di masyarakat Cirebon merupakan lambang kebesaran kerajaan Cirebon. Ia merupakan ekspresi kecintaan dan sekaligus perenungan atas kepahlawanan Sahabat Ali bin Abi Thalib dalam memperjuangkan dakwah Islam. Visual Macan Ali, pada masa Kesultanan Cirebon dipakai sebagai bendera dalam beberapa perang besar melawan penjajahan. Seperti perang melawan Portugis (1512-1526) yang diprakarsai oleh Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah, perang Kedongdong (1793-1808), yaitu pemberontakkan para santri melawan Belanda yang diperkuat oleh bala tentara Portugis.

Keberadaan Ali bin Abi Thalib tidak bisa dipisahkan dari konteks spiritualitas masyarakat Cirebon. Ia sangat lekat dengan tradisi tarekat yang hidup dan berkembang di Cirebon. Namanya sering disebut dalam ritual-ritual mereka. Dalam kisah sastra Sunda kuno, nama sayidina Ali juga sering disebut. Selain kealiman dan kezuhudannya, pengadaptasian tersebut dipengaruhi juga oleh tradisi Persia sebagai salah satu sumber dan mata rantai Islam didakwahnya di dataran nusantara.

Manuskrip mushaf Al-Qur’an nusantara yang kita warisi sekarang ini bukan hanya aset budaya. Lebih dari itu, darinya kita bisa belajar bahwa tradisi penyalinan mushaf dilakukan bukan hanya untuk praktik pembelajaran, tetapi di dalamnya ada dimensi kreativitas, penyerapan tradisi lokal yang diaplikasikan dalam kerangka budaya, serta dimensi yang bersifat rohani. Darinya kita tahu bahwa para leluhur kita merupakan pribadi yang adaptif dan sekaligus kreatif tanpa kehilangan aspek ruhani dalam berkebudayaan.[]

Artikel ini adalah bahan seminar dalam Acara Jagongan Naskah dengan tema “Ngaji Manuskrip Qur’an Nusantara pada 19 Mei 2019 di Gedung Danawara Pura Pakualaman Yogyakarta.

[1] Peter G Riddel, “Rotterdam MS 96 D 16: The Oldest Known Surviving Qur’an from the Malay World” Indonesia and Malay World, 30 (86).

[2] Lihat Fadhal AR Bafadhal dan Rosehan Anwar (eds.), Mushaf-Mushaf Kuno Indonesia (Jakarta: Puslitbang Lektur Keagamaan, 2005).

[3] Lihat Ali Akbar, “Khazanah Mushaf Kuno Nusantara” dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Mushaf Kuno Nusantara, Pulau Sumatra (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), h. 4.

[4]Chamamah Soeratno dkk. Kraton Jogja, The History and Cultural Heritage (Yogyakarta: Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Indonesia Marketing Association, 2002), h. 145. Sri Sultan Hamengkubuwana II (lahir pada 7 Maret 1750 – wafat 3 Januari 1828). Ia memerintah Kesultanan Yogyakarta selama tiga periode: 1792-1810, 1811- 1812, dan 1826-1828. Pada pemerintahan yang kedua dan ketiga ia dikenal dengan julukan Sultan Sepuh.

[5]Ali Akbar, “Antara Kraton dan Masyarakat” dalam Lajnah Pentashihan Mushaf Al- Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Khazanah Mushaf Al-Quran Nusa Tenggara Barat (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2016), h. 5.

[6] 8Islah Gusmian, “Relasi Kiai dan Penguasa di Surakarta: Kajian Sejarah Sosial atas Mushaf Al-Quran Koleksi Pesantren Al-Manshur Popongan Klaten Jawa Tengah” dalam Jurnal Suhuf, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, h. 263-286.

[7]Ali Akbar, “Antara Kraton dan Masyarakat”, h. 3.

[8]Penyebutan istilah Bahriyah mengacu pada nama percetakan mushaf tersebut. Yaitu percetakan milik Angkatan Laut Turki Usmani yang mencetak buku-buku keagamaan, termasuk mushaf Al-Qur’an pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Percetakan Bahriyah mengambil peran penting ketika pencetakan mushaf Al-Qur’an tumbuh subur di dunia Islam pada abad dua abad tersebut.

[9]Lihat https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/322-mushaf-al-qur-an-standar-bahriyah. master dari manuskrip mushaf Standar Bahriyah di Indonesia ditulis oleh Muhammad Abdurrazaq Muhili, kaligrafer ternama di Indonesia. Selesai ditulis pada 1988/1408 H. Sebelum Mushaf Standar Bahriyah ini ia tulis, sejak 1974 di Indonesia telah beredar Mushaf Pojok yang dicetak oleh Percetakan Menara Kudus, Jawa Tengah. Cetakan ini merupakan reproduksi dari mushaf cetakan Turki yang dipakai sebagai para penghafal Qur'an di sejumlah pesantren khusus tahfiz di Indonesia, yang juga dikenal dengan istilah “Qur'an Kudus”.

[10]Terkait kasus ini, lihat Zainal Arifin Madzkur, Perbedaan Rasm Usmani, Antara Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah Saudi Arabia dalam Perspektif al-Dani dan Abu Dawud (Jakarta: Azza Media, 2018).

[11]Mushaf ini diperoleh oleh pihak museum dari koleksi masyarakat di Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Surolangun, Jambi. Selain iluminasinya indah, mushaf ini disertai juga penjelasan keragamaan qira’ah. Menurut catatan yang ada di bagian akhir mushaf yang memakai pensil, mushaf ini milik Sjahbuddin, dari kota Padang. Catatan tersebut ditulis dengan aksara Latin berbunyi: Saja jang empunya Kuran ini bernama Sjahbudin Kota Padang. Lihat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Mushaf Kuno Nusantara, Pulau Sumatra (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2017), h. 74.

[12]Nomor kode katalog inventaris manuskrip ini adalah 07.35. alasnya terdiri dari kertas Eropa dengan cap tiga bulan sabit dan Propatria serta cap tandingan DG..C. Lihat, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Mushaf Kuno Nusantara, Pulau Sumatra, h. 46.

[13]Sekadar contoh iluminasi mushaf ini, lihat Ann Kumar and John H. McGlynn, Illuminations the Writing Traditions of Indonesia (Jakarta: Yayasan Lontar,1996 ), h. 35.

[14]Sekadar contoh iluminasi mushaf ini, lihat ibid., h. 114.

[15] Contoh visualnya bisa dilihat pada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, Mushaf Kuno Nusantara, Pulau Sumatra, h. 38.