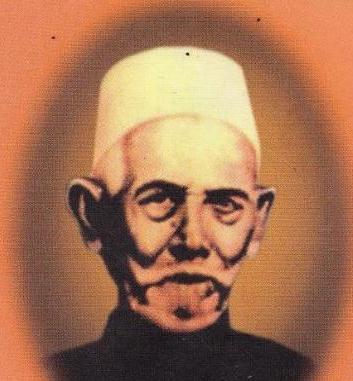

Syekh Nawawi Banten: Asketisme, Politik, dan Nalar Nusantara

Sudah teramat banyak tulisan mengenai Muhammad Nawawi bin Umar (1813-1897), selanjutnya disebut Syekh Nawawi Banten. Tapi saya belum menemukan penelitian khusus tentang naskah-naskah aslinya dalam disiplin filologi, kecuali beberapa penelitian cukup baik mengenai tafsirnya “Marah Labid li Kasyfi Ma’na al-Qur’an al-majid”.

Penulisan tafsirnya ini, merupakan bentuk perenungan pemikiran yang dalam ditengah kekhawatiran dirinya cenderung menggunakan akal disaat mengomentari teks-teks wahyu yang sangat suci ini. Inilah salah satu karya Syekh Nawawi yang paling orisinal, dibanding karya-karya lainnya yang bersifat “penjelasan” atau syarah atas karya-karya ulama pendahulunya.

Syekh Nawawi Banten adalah ikon ulama Nusantara abad sembilan belas dengan citra khas tersendiri bagi mereka yang pernah belajar kepadanya. C. Scouck Hurgronje pernah beberapa bulan berada di Mekkah (sekitar 1884/1885) dan bertemu langsung dengan Syekh Nawawi. Laporan Snouck bagi saya menarik, karena begitu jelas dirinya menggambarkan realitas Mekkah di abad itu dan membahas secara lebih spesifik soal koloni Jawa (Jawah) di Tanah Suci.

Berbekal pengetahuannya soal Islam yang secara langsung ia amati dari tempat lahirnya, Snouck kemudian dipekerjakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai penasihat untuk urusan pribumi sejak 1889 sampai 1906.

Dalam karyanya, “Mecca in the Latter Part of the 19th Century” --sebagaimana dikutip Karel Steenbrink dalam bukunya “Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad ke-19”-- Snouck memberikan deskripsi yang begitu lengkap dan jujur mengenai sosok ulama Jawa yang kharismatik ini. Kesannya terhadap ulama berkepribadian asketik ini, diungkapkan Snouck ketika menilai Syekh Nawawi dari soal bagaimana ia memperlakukan dirinya sendiri.

“Nawawi adalah contoh hidup untuk menunjuk kesulitan yang dialami orang Jawa.” Demikia kesan Snouck yang mendeskripsikan betapa sangat sederhananya seorang ulama besar yang sedemikian dihormati, baik di wilayah Hijaz terlebih di negerinya sendiri.

Sudah menjadi hal yang sangat lumrah, bahwa pribadi ulama masa lalu, kebanyakan dipersonifikasikan sebagai sosok asketis, bukan hanya karena nilai-nilai keislaman yang sedemikian hidup dalam batinnya tetapi juga replikasi atas keteladanan ulama-ulama pendahulunya.

Guru-guru Syekh Nawawi tentu saja para ulama yang memiliki kepribadian asketis: Yusuf Sumulaweni, an-Nahrawi, serta Abdul Hamid ad-Daghistani yang kesemuanya berasal dari Mesir disamping ulama Nusantara lainnya, seperti Khatib Sambas dan Abdul Ghani Bima.

Baca juga:

- Mengapa Syekh Nawawi al-Bantani Tak Jadi Pahlawan?

- Kisah Syekh Nawawi Banten, dari Soal Apartemen hingga Calo Haji

- Kisah Kecil Syaikh Nawawi dan Ir. Sukarno yang Jarang Dibidik

Salah satu bukti bahwa nilai asketis itu “hidup” dalam diri Syekh Nawawi sebagaimana deskripsi Snouck yang menyebutkan, “jelas sekali, bahwa keistimewaan ulama kita ini terletak pada kekuatan penanya bukan lidahnya.

Dia menyadari kekurang tertibannya dalam bahasa lisan, sehingga dia sendiri tidak mementingkan pakaiannya. Badannya ditutup dengan pakaian yang hampir kehilangan warna, dengan ‘kain keringat’ (sweat-cap) di atas kepalanya. Badannya yang terbengkok memperlihatkan orang dirinya lebih kecil dari kenyataannya."

Ciri khas dari orang Islam Indonesia adalah kesederhanaan dan kebersahajaan, bahkan hampir-hampir --menurut G.W.J Drewes, murid senior Snouck-- orang Indonesia yang pada waktu itu pergi haji, mereka merasa tidak pantas ikut menikmati rahmat Islam, sebab rahmat itu diperolehnya tanpa jerih payahnya sendiri! Itulah yang kemudian tetap menjadi nilai-nilai abadi bagi kesederhanaan Syekh Nawawi, sekalipun ia tinggal di Mekkah selama kurang lebih 30 tahun. Nilai asketisme itu tetap melekat secara kuat.

Pernah Snouck bertanya kepadanya, kenapa ia tidak bersedia mengajar di Masjid al-Haram, ia menjawab secara diplomatis, “kalau mereka (para ulama) diizinkan mengajar di sana, pastilah mereka cukup mumpuni untuk hal itu.”

Sebagai seorang anak dari Penghulu kampung Tanara, Banten, Syekh Nawawi seolah tidak berkeinginan menggantikan kedudukan ayahnya, Umar bin Arabi.

Sepulang dari Mekkah setelah tiga tahun dirinya berhaji bersama kedua saudaranya, Tamim dan Ahmad, Nawawi sepertinya lebih memilih kembali ke Mekah untuk berbagai alasan.

Tidak begitu jelas, kenapa Syekh Nawawi lebih memilih bermukim di Tanah Suci, sebab banyak spekulasi yang mendorong dirinya untuk menghabiskan masa hidupnya di sana.

Salah satu alasan utama barangkali, dirinya tidak nyaman dengan kondisi berbagai tekanan politik kolonial, di samping tampaknya ia lebih tertarik memperdalam pengetahuan keagamaan dan menuliskannya, daripada bersentuhan dengan kecongkakan dunia politik.

Sekalipun Syekh Nawawi tidak tertarik dengan urusan-urusan politik, namun kekuasaan orang-orang Eropa di tanah kelahirannya tetap tak luput dari upaya kritikannya, sekalipun tidak secara langsung dan terbuka.

Aspek ideologi politik Suni, tampaknya mengharuskan dirinya untuk “taat” kepada para penguasa, sekalipun mereka berlaku zalim kepada rakyatnya sendiri. Hal inilah yang memungkinkan, mustahil dirinya mengikuti jejaknya ayah dan adiknya yang keduanya diangkat sebagai penghulu oleh pemerintah-Hindia Belanda.

Snouck menuliskan, dimana “orang ini cukup senang dengan kesulitan yang dialami pihak Belanda dan tidak menyetujui bahwa daerah Jawa harus diperintah oleh orang Eropa.”

Pengaruh cukup kuat atas ideologi politik Sunni yang membingkai pemikirannya, dapat dijelaskan ketika Syekh Nawawi menafsirkan surat an-Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu.”

Kalimat “ulil amri” yang memiliki konotasi politik-kekuasaan, diuraikan secara apologetis oleh Syekh Nawawi. Sebagai mufassir yang “patuh” terhadap metodologi yang dikembangkan ulama-ulama ortodoks kalangan Suni, Syekh Nawawi mengurai terlebih dahulu fakta historis (asbabunnuzul) dengan merujuk pada hadis-hadis yang dikutip oleh para mufasir pendahulunya. Dalam menafsirkan ayat 59 surat an-Nisa di atas, terlebih dahulu ia menjelaskan bagaimana suasana historis ayat itu diturunkan.

Menurutnya, ayat ini terkait dengan seseorang bernama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi dan Khalid bin Walid yang diutus Rasulullah untuk menjadi gubernur di Suriah. Maka, menurut Syekh Nawawi, ayat ini berlaku khusus dalam hal ketaatan hanya kepada para penguasa politik yang ditunjuk Rasulullah menjadi "ulil amri". Di Syiria waktu itu.

Sehingga, sebagian ulama berpendapat, bahwa ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya jelas “mutlak” (wajibatan qath’an), termasuk di dalamnya taat kepada hasil konsensus ulama (ijma’).

Dalam tradisi politik Sunni, kedudukan "ulil amri" tentu saja “sejajar” dengan ketaatan kepada Allah dan rasul-Nya, sebab para penguasa telah memperoleh “legitimasi” para ulama melalui ijma’.

Bagi tradisi Suni, fungsi khalifah (ulil amri) adalah untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Islam, mewakili dan mewujud dalam pribadi kewajiban umat-umat Islam tersebut. Dan yang paling penting, para penguasa dalam perspektif ideologi politik Sunni tidak mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kerohanian (Lihat misalnya, Ignaz Goldziher, “Pengantar Teologi dan Hukum Islam”).

Itulah sebabnya, ulasan Syekh Nawawi soal kalimat “ulil amri” dibangun atas cara pandang ortodoksi sebagaimana “Marah Labid” yang disusunnya merujuk pada karya tafsir ulama-ulama Sunni ortodoks: Muhyiddin Ibnu al-’Arabi, Fairuzzabadi, Fakhruddin ar-Razi, dan al-Baidhawi.

Syekh Nawawi secara umum menyebut “ulil amri” adalah seluruh ulama dalam kapasitas mereka sebagai “ahlu al-hilli wa al-‘aqdi” (yang berhak memberikan legitimasi atas kekuasaan politik). Istilah ini populer di kalangan ulama Suni terutama setelah al-Mawardi menulis karya teoritisnya tentang politik Islam: al-Ahkam as-Sulthaniyyah.

Syekh Nawawi ketika menjelaskan kalimat “ulil amri” dalam konteksnya sebagai penguasa—termasuk para sultan—dipandang sebagai personifikasi “pelanggar” kehormatan, sebab mereka cenderung pada kezaliman.

Maka, kewajiban taat kepada para penguasa lebih banyak didasari oleh “ketidakberdayaan” atau “kelemahan” kita (adz-dzan ad-dha’if), sekalipun keberadaan penguasa telah mendapatkan legitimasi para ulama. Dengan demikian, Syekh Nawawi tampak apologetis, sebagaimana kebanyakan teolog Suni, di mana seolah-olah ketaatan kepada penguasa merupakan “perpanjangan tangan” saja dari para ulama yang telah melegitimasi mereka.

Kesan defensif-apologetis jelas tampak dalam hal ini, terutama di saat ia harus membicarakan sesuatu yang memiliki konsekuensi politis. Bukan tidak mungkin, bahwa alam pemikirannya terpengaruh oleh suasana Nusantara yang pada waktu itu sedang dikuasai oleh suatu kekuatan politik non-muslim, di mana mereka mengangkat dan menunjuk para ulama-ulama lokal sebagai pegawai pemerintah dan berfungsi menjadi “kepanjangan tangan” pihak Belanda dalam hal urusan-urusan keagamaan.

Ia menganggap bahwa para penguasa tentu saja telah mendapatkan “legitimasi” para ulama, sehingga kepatuhan rakyat kepada “ulil amri” tentu saja sekaligus “taat” kepada para ulamanya, bukan kepada praktik kesewenanga-wenangan para penguasanya.

Pengaruh ideologi politik Sunni, tentu saja erat kaitannya dengan suasana perkembangan politik waktu itu, dimana kekhalifahan Turki Utsmani yang Sunni sedang tegak berdiri.

Doktrin politik Sunni menyebutkan, sebagaimana ditulis Ignaz Goldziher dalam “Pengantar Teologi dan Hukum Islam”, bahwa khalifah (pemimpin) ada untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Islam.

Selain itu, dalam tradisi Suni, khalifah tidak mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk-petunjuk kerohanian. Hal inilah yang kemudian mewarnai cara pandang Syekh Nawawi terhadap politik, dimana menempatkan “ulil amri” sekadar perwujudan atas legitimasi ulama, sehingga yang dimaksud “taat” secara hakiki kepada ulamanya, bukan kepada penguasanya.

Saya kira, masih banyak pengaruh dan latar belakang seseorang ketika menafsirkan Alquran yang perlu diungkap lebih jauh, terutama soal nalar yang cenderung berorientasi Suni “hidup” dalam alam pikirannya sebagaimana Syekh Nawawi ketika menulis tafsirnya.

Sekalipun saya meyakini, Syekh Nawawi tentu saja bukan sosok yang memiliki ketertarikan terhadap dunia politik, namun nalar Nusantara yang Sunni, jelas berpengaruh ketika dirinya mengungkap makna ayat yang terkait suasana politik dan secara apologetis ia harus mampu membingkai nalar tafsirnya.