Tawa itu tolak. Kita tertawa sebagai wujud penerimaan akan penolakan. Tawa membuat kita memikirkan kembali hal-hal yang telah dianggap mapan, wajar, dan benar.

Maka, Tuhan akan lebih mudah jika didekati dengan tawa karena di atas muka bumi, Dia tak akan pernah mapan. Yang mungkin terjadi adalah manusia merasa mapan akan kemampuannya merumuskan Tuhan. Dan pada saat itulah kita membutuhkan kelakar. Tawa meredam ambisi manusia membakukan segala hal—termasuk Tuhan. Lagi pula, mendefinisikan Tuhan berarti membatasi Dzat Yang Tak Terbatas.

Pendekatan keIlahian melalui tawa dilakukan para Sufi. Sufi tentu saja memiliki banyak ragam. Ada sufi Sunni maupun Syiah. Ada pula sufi Kristen, Hindu, Budha. Namun, dari segala kemajemukan itu, ada satu hal yang menyatukan para sufi: mereka sering tertawa (Imam Jamal Rahman, diterjemahkan Yamani, 2015).

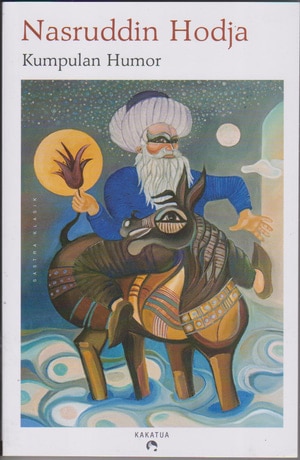

Salah satu nama besar dari kalangan sufi ialah Nasruddin Hodja. Gambaran termasyhur mengenai dirinya ialah ketika Hodja menunggangi keledai dengan menghadap ke belakang, ke arah murid-muridnya. Tafsir mengenai gambar ikonik ini terus bergeliat sepanjang zaman. Kita patut bersyukur mengenai ini. Karena, ketika penafsiran gambar ini berhenti atau malah dibakukan, kita bisa bayangkan Hodja bakal mencak-mencak dari alam kubur.

Hodja menolak hal-hal saklek. Tabiat ini pernah membawanya ke muka hakim berkat tiga orang terpelajar menudingnya melakukan bidah. Dalam pledoinya, Hodja mengajukan pertanyaan kepada tiga orang terpelajar ini: “Oh, Tuan-Tuan yang bijak, apakah roti itu?”

Orang pertama menjawab roti itu makanan. Orang kedua menjawab roti itu gabungan antara tepung terigu, air, telur, dan mentega. Orang terakhir menjawab kalau roti ialah berkah dari Tuhan.

Selesai menyimak, Hodja mengajukan pembelaan kepada hakim, “Bukankah aneh bahwa mereka yang tak bisa mengatakan hal yang sama untuk menyebut makanan mereka sehari-hari dianggap melakukan kesalahan biasa, sedangkan saya dianggap pembidah?”

Sarkasme Hodja menghantam kita yang sering menunggalkan tafsir dan menuding yang berbeda adalah bidah. Seloroh sufi mengatakan,”Tak satu pun kitab suci yang disampaikan kepada kita disertai dengan catatan kaki, tapi kita berdebat seolah-olah kita tahu arti sebenarnya yang termaktub dalam kitab suci tersebut.” Kadang-kadang kita malah merasa menjadi Sang Pemberi Firman.

Wujud Agama

Meski memiliki banyak murid, Hodja tak segan menertawakan dirinya sendiri, bahkan mengajak orang lain untuk ikut pula menertawakannya. Ia memiliki kualitas langka manusia dalam mengakui kesalahan. Itulah puncak tawa, ketika kita sanggup selesai dengan diri sendiri.

Keluwesan ini membikin orang-orang menaruh hormat pada Hodja. Ia tak menempuh pendidikan formal tapi orang-orang mengharapkannya menjadi guru mereka. Bahkan, orang-orang tak terganggu ketika Hodja mengenakan serban besar. Padahal, kala itu, serban merupakan tanda bagi orang terpelajar. Namun perkara tak pernah luput datang, termasuk pada Hodja.

Suatu ketika Hodja kedatangan seorang Persia. Ia membawa surat dan meminta Hodja membacakannya karena ia buta huruf.

“Ini ditulis dalam bahasa Persia dan aku tak bisa baca,” kata Hodja terus terang.

Namun orang Persia ini tak terima. “Hodja, Hodja; lalu untuk apa kau memakai serban sebesar gunung? Bukankah serban itu menandakan tingginya ilmumu?”

Hodja menimbang ucapannya sesaat sebelum kemudian menanggalkan serbannya dan memberikannya kepada orang Persia, “Pakailah serban ini! Jika ia bisa menambah pengetahuan, maka kau tentu akan bisa membaca sendiri.”

Hodja tak menerima anggapan umum jika ada korelasi antara serban dan tingkat keilmuan. Serban hanyalah atribut yang siapa pun bisa pakai. Kesalahan menempatkan apa yang atributif pada yang substantif membikin kacau relasi antarmanusia.

Hari-hari ini kita tahu, banyak politikus berbuat keji dengan menggunakan atribut keagamaan demi mendapat simpati publik. Agama didefinisikan sebatas serban dan jubah. Agama menjadi profan dan bisa dijualbelikan.

Ketika agama mewujud benda, agama menjadi lebih keras dari batu, lebih tajam dari pedang. Untuk kemudian berubah menjadi otoritas yang membedakan mana barisan Allah dan mana barisan setan.

Agama tak lagi menggembirakan. Orang-orang yang menunggangi agama akan berdalih kebenaran itu pahit. Mereka lupa, yang membuat kebenaran pahit itu cara.

Hodja meneladani kita dengan sikap kegembiraan dalam menyampaikan kebenaran. Jika agama adalah rahmat, lantas mengapa disampaikan lewat cara-cara jahat?

Sebagai penutup, kita mesti mengingat kisah Hodja kala menyampaikan kebenaran dengan penuh kerendah hatian. Ketika seorang musyrik yang mendengar ceramahnya menantang: “Jika imanmu kuat, ya Hodja, berdoalah dan minta supaya gunung itu datang kepadamu!”

Hodja berdoa amat khusyuk. Tapi gunung tak bergerak selangkah pun. Ia berdoa lagi dan gunung tetap tak bergerak. Akhirnya Hodja menghentikan doanya dan berkata, “Aku selalu berusaha rendah hati, dan ajaran Islam itu sangat praktis lagi sederhana. Jika gunung tak mau mendekati sang Hodja, maka sang Hodjalah yang akan mendekatinya.”

Dan berjalanlah Hodja menuju gunung.

Penulis : Nasruddin Hodja

Judul : Kumpulan Humor

Penerjemah : Nurul Hanafi

Penerbit : Penerbit Kakatua

Cetakan : September 2017

ISBN : 978-602-73284-9-5

Halaman : xiv + 220