Cara dan sikap orang-orang beragama kadang membikin geli. Ah, kita jangan gampang marah! Geli itu terpicu lucu atau “sesuatu” berkategori kebangeten. Di Indonesia, geli gara-gara pendapat mengenai acara atau tokoh berkaitan agama sudah terlalu lumrah. Geli mengandung hiburan ketimbang marah menambahi masalah, menular ke segala arah. Kita memilih geli saja. Urusan agama dipikirkan dengan sungguh-sungguh tapi tertawa itu meredakan kengototan berebutan mutlak.

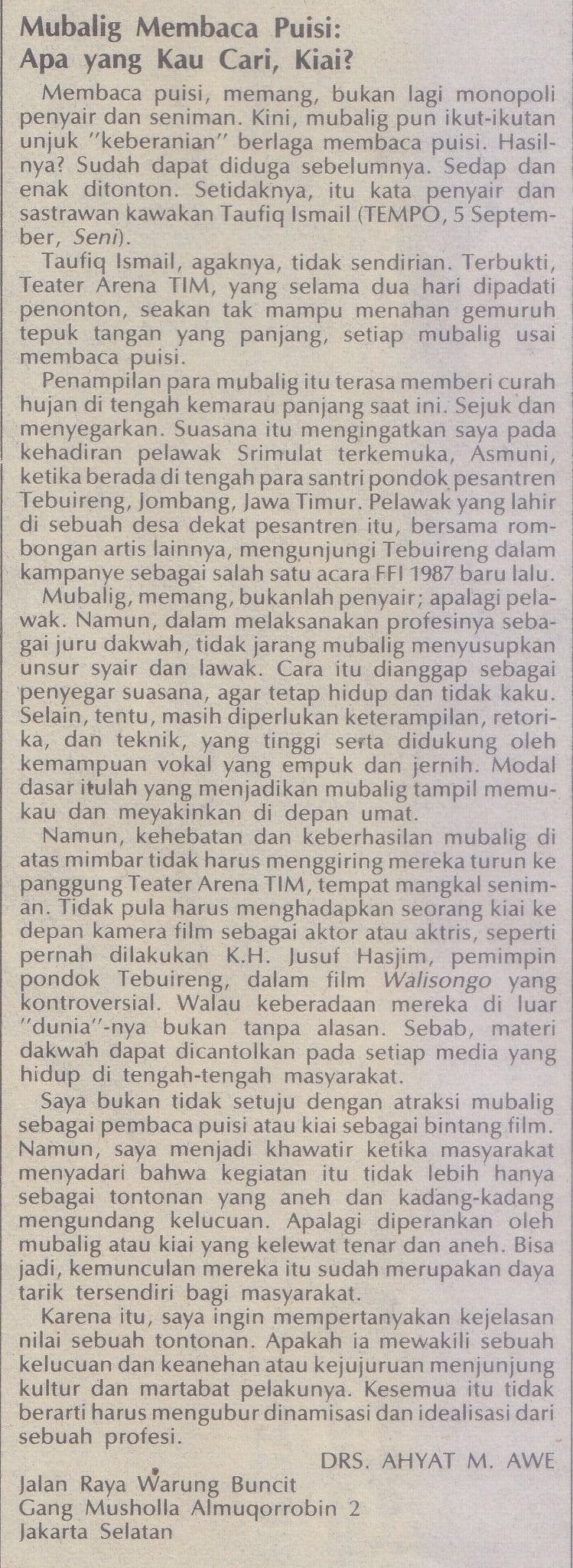

Kita ingin geli dengan membaca komentar Ahyat M Awe dimuat di Tempo, 26 September 1987. Ia berkomentar setelah membaca pendapat Taufiq Ismail, pujangga kondang sejak masa 1960-an. Kita membaca serius sebelum geli: “Membaca puisi, memang, bukan lagi monopoli penyair dan seniman. Kini, mubalig pun ikut-ikutan unjuk ‘keberanian’ berlaga membaca puisi…” Orang itu ketahuan menolak bila mubalig membaca puisi di panggung-panggung seni.

Komentar berkaitan acara pembacaan puisi oleh mubalig di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, selama dua malam. Kita di renungan seorang ingin beragama secara teguh: “Namun, dalam melaksanakan profesinya sebagai juru dakwah, tidak jarang mubalig menyusupkan unsur syair dan lawak. Cara itu dianggap sebagai penyegar suasana, agar tetap hidup dan tidak kaku.” Ah, kita memberi pertimbangan atas renungan itu mengarah ke “kolot”, memicu gugatan terbuka. Benar! Ia melanjutkan: “Namun kehebatan dan keberhasilan mubalig di atas mimbar tidak harus menggiring mereka turun ke panggung Teater Arena TIM, tempat mangkal seniman.” Waduh, ia berpikiran derajat mubalig dan seniman itu berbeda! Mubalig mungkin di atas seniman. Di akhir komentar, ia kecewa melihat mubalig atau kiai berada dalam acara para seniman dengan urun menjadi pembaca puisi.

Acara di TIM sekian tahun lalu mengingatkan kita pada Gus Dur dan Gus Mus. Di hadapan kita, ada buku berjudul Dimensi Profetik dalam Puisi Gus Mus: Keindahan Islam dan Keindonesiaan (2020) susunan Abdul Wachid BS. Bacaan untuk mengenali Gus Mus dan menikmati puisi-puisi. Gus Mus, pujangga telat mendapat pengakuan. Telat tapi lekas moncer, berpengaruh dalam kesusastraan Indonesia. Sejak 1988, buku-buku puisi Gus Mus terbit, memberi kejutan bagi pembaca dan sesama pujangga. Telat memberi berkah. Gus Mus tak merasa ada sesalan mengalami telat di alur sastra (berbahasa) Indonesia.

Pada saat remaja, ia sudah mulai menggubah puisi berbahasa Arab. Kegandrungan bersastra terasa menguat sejak “dipermainkan” oleh Gus Dur, teman kuliah dan penanggung makan selama bersama di Al Azhar, Mesir. “Permainan” memuncak dengan memberi undangan agar Gus Mus membaca puisi di Taman Ismail Marzuki (1987) dalam acara “Malam Solidaritas Palestina”. Gus Dur mengundang selaku Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Gus Mus juga tampil dalam acara “Mubalig Baca Puisi”. Peristiwa-peristiwa itu mengawali Gus Mus semakin keranjingan menulis dan membacakan puisi. Puisi-puisi gubahan Gus Mus mengena ke pembaca meski teranggap berbeda tatanan dari alur sudah dibuat oleh Taufiq Ismail, Abdul Hadi WM, Kuntowijoyo, Emha Ainun Nadjib, Sutardji Calzoum Bachri, dan Rendra. Gus Mus seperti “ngebut” sambil memberi sapaan ke para pujangga sudah dahulu.

Kita geli membaca komentar di Tempo bila mengerti episode kesastraan Gus Mus ditentukan acara di TIM (1987). Di mimbar khotbah dan panggung seni, Gus Mus tetap terhormat. Pada masa berbeda setelah komentar menggelikan, kita terbiasa melihat para tokoh agama tampil membacakan puisi di pelbagai acara. Peristiwa itu tak mengurangi kehormatan mereka saat menjadi juru dakwah di tempat-tempat ibadah.