Munajat Ulama Nusantara (3/Terakhir)

‘Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya,’ maka hal itu tertolak

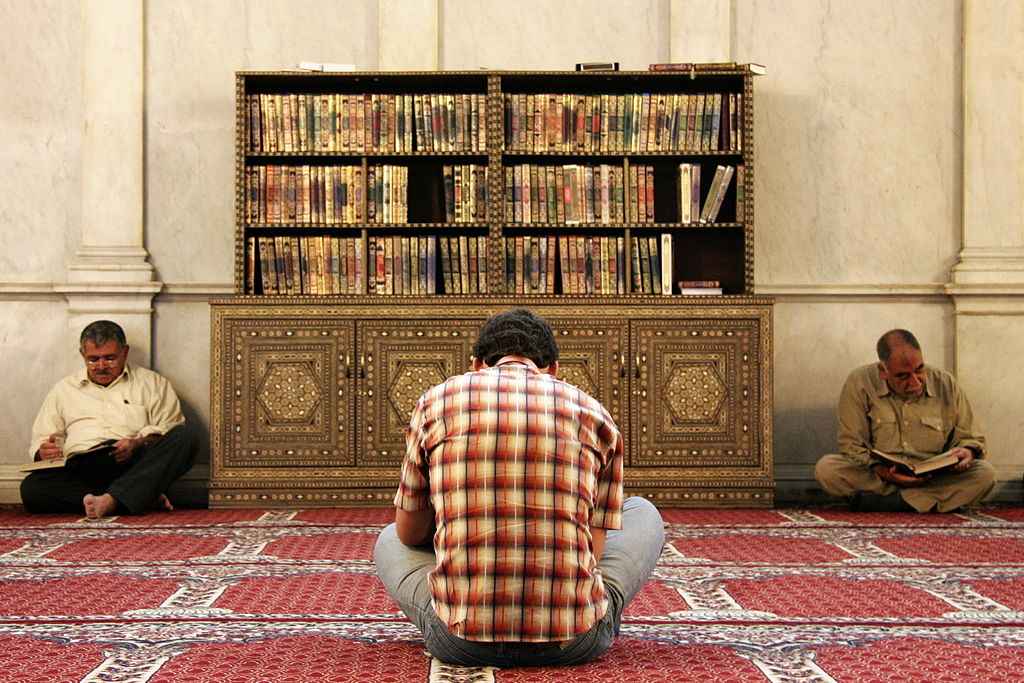

Belum diketahui secara pasti bagaimana sejarah munajat bermula, latar belakangnya, dan siapa pula yang menyusunnya pertama kali. Namun, Syaikh Nawawi al-Bantani al-Jawi (1230-1314 H/1813 - 1897 M) menuliskan sebuah keterangan di salah satu kitabnya, Salalim al-Fudhala’ yang bisa dijadikan pijakan. Bahwa munajat dilakukan dalam rangka mengisi waktu malam yang mustajab, di samping dengan salat tahajud dan berzikir.

Lebih lanjut Syaikh Nawawi mengatakan, “Obat hati di antaranya adalah menangis di akhir malam karena itu termasuk waktu tajalli, waktu turunnya rahmat”. Hal ini berdasarkan sebuah hadis shahih yang diriwayatkan dari Jabir RA, Rasulullah SAW bersabda,

“Bahwa di malam hari ada sebuah waktu, di mana tidak menemukan seorang hamba Muslim yang berdoa kebaikan kepada Allah kecuali akan dikabulkan”.

Dalam riwayat lain disebutkan, siapa yang meminta segala urusan dunia dan akhirat pasti diberikannya. Dan itu terjadi di setiap malam.

Atas dasar itulah, menurut Syaikh Nawawi, dianjurkan bagi umat Muslim melakukan taqarrub dan memohon dengan lemah lembut sepenuh hati (munajat) kepada Allah SWT karena Dia menyukai hamba-hambanya yang demikian. Syaikh Nawawi menawarkan apa yang disebutnya sebagai istighatsah (permohonan bantuan) dalam bentuk munajat sebanyak dua belas bait. Kalimat pertama dan akhirnya berbunyi:

يَا مَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى وَإِلَيْـ *ــهِ أَمْرُ الْخَلْقِ عَائِدْ

يَسِّرْ لَنَا فَرْجًا قَرِيْـ* ـبًا يَا إلهِٰي لاَ تُبَاعِدْ

“Wahai Dzat yang kepadanya orang yang mengadu dan kepadanya urusan makhluk kembali. Mudahkanlah kepada kami solusi yang dekat wahai Tuhanku, janganlah menjauh.”

Di kalangan ulama tasawuf, munajat tak diragukan lagi. Bahkan Imam Ibnu ‘Athaillah al-Sakandari (648-708H/1250-1309 M) menuliskan banyak munajat dalam karya-karyanya, seperti di akhir kitab monumentalnya, al-Hikam. Sedangkan di kalangan ulama fikih, munajat juga telah dipraktikkan oleh Imam Syafi’i (150-204 H/767-819 M). Diriwayatkan dari muridnya, Imam Muzani (175-264 H/791-877 M) bahwa Imam Syafii sebelum meninggal sempat melantunkan munajatnya yang cukup masyhur. Adapun dua bait awalnya sebagai berikut:

إلَيْكَ إلٰهِ الْخَلْقِ أَرْفَعُ رَغْبَتِيْ * وَإنْ كُنْتُ يَاذَا الْمَنِّ وَالْجُوْدِ مُجْرِمًا

وَلَمَّا قَسَى قَلْبِيْ وَضَاقَتْ مَذَاهِبِيْ * جَعَلْتُ الرَّجَا مِنِّيْ لِعَفْوِكَ سُلَّمَا

“Hanya kepada-Mu, wahai Tuhan segenap makhluk, aku haturkan hasratku, meskipun aku berdosa wahai Dzat yang memiliki anugerah dan kemuliaan. Ketika hatiku mengeras dan pendapat-pendapatku menyempit, kujadikan harapanku terhadap ampunan-Mu sebagai tangga.”

Selain Imam Syafii, ulama fikih yang menyusun munajat di antaranya Imam Abu Hanifah (80-148 H/ 699-767 M). Munajat tersebut dikarang dalam bentuk kasidah dengan pendekatan tawasul kepada Rasulullah SWT. Di beberapa tempat, kasidah ini masyhur didendangkan seperti di makam Habib Hasan bin Muhammad al-Haddad (1140-1169 H/1727-1756 M) atau Mbah Priuk, Jakarta. Adapun mathla’ dari munajat yang berjumlah 38 bait itu sebagaimana berikut:

يَا سَيِّدَ السَّادَاتِ جِئْتُكَ قَاصِدَا * أَرْجُو رِضَاكَ وَأَحْتَمِيْ بِحِمَاكَ

وَاللهُ يَا خَيْرَ الْخَلاَئِقِ إِنَّ لِيْ * قَلْبًا مَشُوْقًا لاَ يَرُوْمُ سِوَاكَ

“Wahai pemimpin para pemimpin, aku datang kepadamu bermaksud dan berharap ridhamu serta berlindung dalam perlindunganmu. Demi Allah, wahai makhluk terbaik (Nabi Muhammad), bahwa sesungguhnya aku memiliki hati penuh kerinduan yang tak berhasat kecuali kepadamu.”

Di luar itu, ada sebagian kelompok kaum muslim yang tidak menerima tradisi bermunajat. Semua doa yang tidak berlandaskan Alquran dan Alhadits ditolak bahkan diklaim sebagai bidah dan kesesatan yang harus dijauhi.

Kelompok ini dengan tegas mengeluarkan fatwa yang dimotori oleh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin, Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Ditambah juga dengan al-Lajnah ad-Da’imah li al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta’ (Komisi tetap untuk Kajian Ilmiah dan Fatwa Kerajaan Saudi Arabia).

Maka kemudian terbitlah buku kumpulan fatwa tersebut dengan judul “Al-Bida’ wa al-Muhdatsat wa Ma La Ashla Lahu” ditulis oleh Hammud bin Abdullah al-Mahar. Adapun edisi bahasa Indonesinya diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta dengan judul “Ensiklopedia Bid’ah”.

Di dalam buku itu pula terdapat fatwa tentang membaca syair Abu Nawas seperti yang telah penulis tuliskan sebelumnya. Fatwa itu mengatakan, “... melantunkan syair setelah Jumat dan menjadikannya sebagai kebiasaan tidaklah disyari’atkan. Bahkan itu bid’ah yang dilarang, sementara Nabi SAW telah bersabda, ‘Barangsiapa mengada-adakan perkara baru dalam urusan (agama) kami ini yang bukan (bagian) darinya,’ maka hal itu tertolak."

Hemat penulis, jika memang munajat dan membaca syair-syair yang bertujuan mengharapkan ampunan serta ridha Allah SWT adalah perkara ‘bid’ah’ mengapa para ulama-ulama kondang terdahulu justru memeloporinya? Apakah mereka tidak tahu hadits Rasulullah SAW tersebut?

Sebagai jalan tengah, biarlah mereka yang bermunajat melakukan munajatnya, sedangkan yang mengharamkan silakan meninggalkan tradisi itu. Asal tidak saling menyalahkan apalagi memusuhi. Hadanallah.

Baca juga: