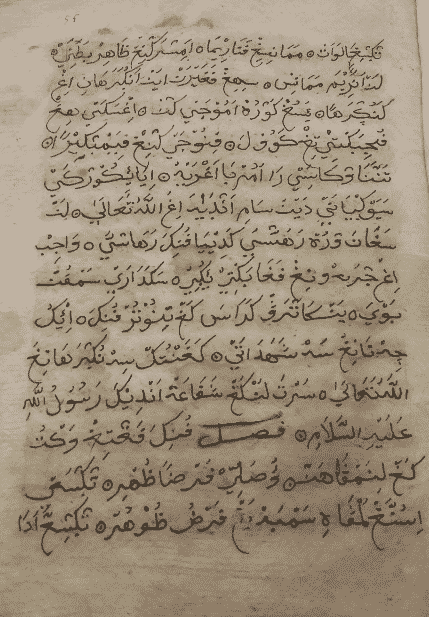

Mengutip dari Jan Just Witkam dan Thomas Pigeaud, Nur Ahmad dalam tulisannya berjudul Membedah “Manuskrip Sunan Kudus” di Leiden, menyebutkan, sekaligus mengafirmasi, bahwa penulis naskah berkode Or. 3050 yang kini tersimpan di Leiden ini adalah seorang yang kurang memahami bahasa Arab berikut cara penulisannya dengan baik.

Ketidakpahaman ini menurutnya dapat dilihat pada empat jenis kekeliruan penulisan yang dilakukan. Yakni pemenggalan kata berbahasa Arab seperti takbir tul ihram, penggabungan dua kata yang seharusnya dipisah seperti denpesthi, pemisahan huruf dalam kata yang semestinya disambung seperti tung gal, dan terakhir, inkonsistensi pada alih aksara huruf “p” dengan fa’ dan fa’ titik tiga.

Membaca kesimpulan yang diberikan Mas Nur, sapaan akrab Nur Ahmad, penulis jadi bertanya-tanya, benarkah demikian bahwa penulis naskah tidak memahami bahasa Arab dan cara penulisannya? Atau jangan-jangan, kita sebagai pengkaji tidak mengetahui epistemologi yang digunakan?

Terkait masalah ini, penulis sempat berdiskusi dengan Mas Nur beberapa waktu yang lalu. Apakah tesis yang selama diajukan para peneliti telah sesuai dengan epistemologi masa lampau, yang boleh jadi sangat berbeda dengan masa kini. Karena jika tidak sesuai, yang ada hanya penilaian fenomena di masa lampau dengan perspektif masa kini. Ya terang saja kesimpulan yang dihasilkan akan berbeda.

Struktur dan Kaidah Pegon Jawa

Penggunaan aksara Arab untuk menuliskan bahasa selain Arab merupakan definisi secara umum dari aksara pegon. Karenanya, aksara pegon tidak terkhusus pada satu bahasa tertentu saja seperti Jawa. Melainkan juga dapat digunakan dalam berbagai bahasa yang berbeda seperti Bali, Sunda, atau bahkan bahasa asing seperti Jerman (baca: Pegon Jerman: Luput dari Penelitian).

Untuk memahamai pegon Jawa, salah satu faktor penting yang harus diperhatikan adalah sejarah kemunculannya. Fikri Mahzumi dalam Aksara Pegon, Maknani dan Perkembangan Literasi Santri menyebutkan bahwa pegon muncul sebagai akibat penetrasi kebudayaan Arab terhadap kebudayaan Nusantara yang telah berkembang, utamanya dalam bidang bahasa dan aksara.

Pada kedua bidang ini, Masyarakat Jawa kala itu telah lebih dahulu mengenal kebudayaan Hindu-Budha yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Singasari dan Majapahit. Bahasa yang digunakan sendiri merupakan bahasa Jawa-Kawi yang diadopsi dari Sanskerta dengan hanacaraka atau carakan sebagai aksara penandanya.

Oleh karenanya, pegon sebagai kebudayaan yang teradopsi sejatinya tak lebih dari transliterasi atau pengalihan aksara dari Jawa menuju Arab dengan struktur dan kaidah yang tetap mengacu pada aksara Jawa. Itu lah mengapa dalam pegon Jawa hanya mengenal 20 alfabet seperti dalam aksara Jawa, tidak 28 sebagaimana dalam bahasa Arab. Alfabet yang tidak memiliki padanan lantas disesuaikan dan dimodifikasi seperti dengan melakukan penambahan titik.

Bunyi Suara

Hal yang sama juga berlaku pada bunyi suara. Dimana huruf asal diberlakukan vokal inheren “a” dan vokal lainnya digunakan sandhangan swara: ya’ yang sebelumnya dibaca kasrah untuk wulu (vokal i), wawu yang sebelumnya dibaca dlommah untuk suku (vokal u), simbol mirip tanda mad dalam diakritik Al-Qur’an untuk pepet (vokal e), ya’ yang sebelumnya dibaca fatah untuk taling (vokal é), serta wawu yang sebelumnya dibaca fatah untuk taling tarung (vokal o).

Selain alfabet dan vokal, struktur dan kaidah Jawa juga diberlakukan pada teknis penulisan huruf dalam kalimat. Aksara Jawa masuk dalam kategori scriptio continua atau ditulis tanpa menggunakan spasi. Jika demikian, maka pegon Jawa juga dituliskan dengan struktur yang sama, tanpa spasi. Akibatnya, huruf mati akan di-sukun dan jenis huruf yang memiliki kedekatan bunyi di-idgham-kan menjadi satu.

Maka dalam frame penjelasan ini, kritik Witkam dan Pigeaud yang dikutip sekaligus diafirmasi Mas Nur agaknya perlu dikoreksi kembali. Seperti pada penulisan frasa denpesthi misalnya. Sebagai pengalihan dari aksara scriptio continua maka menjadi hal yang wajar jika beberapa frasa dalam pegon Jawa tidak dilakukan pemenggalan. Atau frasa lain yang penulis temukan dalam manuskrip yang sama, ingAllah, yang dalam penulisan modern pasti akan dipisah menjadi ing Allah.

Begitu juga dengan alih aksara pada huruf p menjadi fa’ atau fa’ dengan titik tiga. Basicly, bahasa Jawa-Kawi tidak mengenal aksara f, maka sebenarnya sah-sah saja jika p dialihaksarakan menggunakan salah satu dari keduanya. Itu lah mengapa dalam beberapa kitab pegon saat ini alihaksara p terbagi menjadi dua mazhab, fa’ murni dan fa’ titik tiga.

Justru menurut hemat penulis, fenomena ‘kekeliruan’ semacam ini menunjukkan betapa tua dan dekatnya naskah Or. 3050 dengan masa awal penggunaan pegon sebagai media alih aksara, dimana rasa bahasa Jawa-Kawi masih terasa di dalamnya. Sesuatu yang unik. Wallahu a‘lam bi al-shawab.