Cara Ulama Klasik Meringkas dan Menghafal Ilmu

Kini, untuk meningkatkan kemampuan hafalan dan pemahaman akan suatu ilmu dapat dikembangkan dengan banyak metode guna memudahkan murid dan santri belajar, baik dalam ilmu keislaman maupun ilmu umum. Mulai metode “jembatan keledai” yang paling klasik itu, kemudian yang saat ini lebih canggih seperti mind-mapping, peta konsep, dan sebagainya.

Di sisi lain, khazanah keilmuan Islam menyajikan berbagai cabang ilmu. Merentang dari bidang tata bahasa, seperti nahwu, sharaf, dan balaghah; lalu ilmu fikih mulai bab salat, zakat, sampai tata warisan (faraid) serta cabangnya seperti ushul fikih dan kaidah fikih; kemudian ilmu-ilmu lainnya, seperti tafsir, ilmu hadis, tajwid, logika, dan banyak lainnya.

Keilmuan Islam begitu melimpah, dan tentu saja tanpa cara belajar dan kecerdasan tertentu yang memadai, akan sangat sulit menghafalkan dan memahami masing-masing ilmu tersebut. Bayangkan saja dalam satu rumpun ilmu nahwu, banyak sekali hal yang perlu dicermati. Mulai dari isim, fi'il, kemudian ada lagi semacam fail, maf’ul, badal, istitsna. Betapa sesak rasanya pikiran menghafal dan memahami itu semua tanpa metode yang pas.

Toh ternyata, ulama terdahulu mampu menghafal dan memahami ilmu-ilmu itu, lantas bisa diajarkan turun temurun hingga sampai kepada kita.

Nah, apa salahnya kita tengok rahasia para ulama terdahulu yang ilmunya bisa nyegoro, mampu menguasai banyak ilmu dan menghapalnya? Berikut beberapa hal yang dilakukan oleh mereka.

Pertama, menulis kitab-kitab ringkasan dan catatan. Bukan cuma Anda saja yang gemar bikin catatan kuliah dan pelajaran di sekolah, para ulama juga berusaha menuangkan ilmu-ilmunya dalam lembaran-lembaran yang dapat berfunsi sebagai alat recalling kepada hal-hal yang telah mereka ketahui–untuk selanjutnya dihafal, atau dikutip dalam karya tulisnya.

Semisal contoh, Imam Ibnu Rusyd yang kesohor di dunia Barat dengan Averroes. Beliau banyak dikenal dalam bidang hukum Islam, filsafat, juga kedokteran. Nah, dalam ilmu fikih, beliau adalah penyusun kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, yang merupakan kitab pengantar bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menekuni bidang fikih perbandingan antar mazhab.

Tentu saja, meski menjadi pegangan, Bidayatul Mujtahid, sebagaimana diakui sendiri oleh Ibnu Rusyd dalam pembukaan kitabnya, “...tidak mencakup seluruh bab fikih dan bagaimana perbedaan para ulama tentangnya". Salah satu tujuan beliau menyusun kitab ini adalah “...sebagai catatan untukku, saat menjadi qadhi karena banyak permasalahan umat yang barangkali perlu aku catat supaya tak terlupa, serta barangkali, meringkas dasar-dasar perbedaan ulama tentang permasalahan fikih yang sering ditanyakan.”

Bahkan tradisi mencatat dan membikin ringkasan materi sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu. Apa salahnya dicoba untuk menunjang pembelajaran Anda.

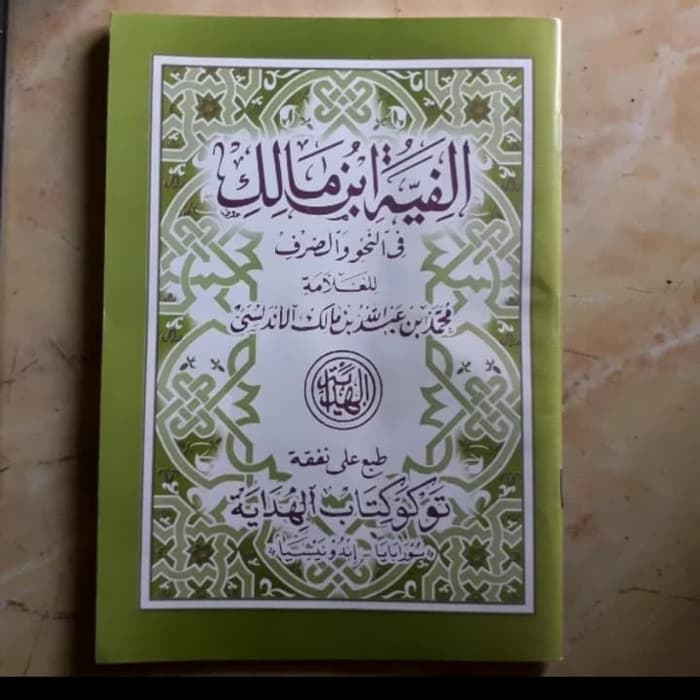

Kedua, menggubah syair dan nazam. Syair-syair yang banyak dihafal di pesantren adalah wujud cara belajar ini. Alfiyah ibnu Malik, Matnuz Zubad, kemudian yang sederhana semacam Aqidatul 'Awwam tentang dasar tauhid kalangan Asy’ariyah, Matnul Jazariyyah tentang ilmu tajwid Alquran, atau Manzhumatul Bayquniyah tentang ilmu hadis, biasa dihafal teman-teman santri.

Syair-syair tersebut mampu merangkum banyak prinsip dan hal-hal penting dalam suatu ilmu, karena tentu saja menghafal matan tidak cukup mudah. Tidak hanya isi kitab saja yang dirangkum, syair Mawahibus Saniyah disusun untuk membuat kitab Asybah wan Nazhair karya Imam as-Suyuthi tentang kaidah fikih lebih mudah dihapal dan dimengerti. Syair-syair tersebut bisa membuat teks-teks yang biasanya berupa narasi atau kaidah, lebih mudah diingat dan dihafal.

Barangkali mirip dengan metode “jembatan keledai” dengan membuat singkatan-singkatan untuk memudahkan recalling suatu hal. Tapi bagi sebagian orang, metode jembatan keledai ini bersifat lebih pribadi. Kadang seseorang membikin jembatan keledai hapalan untuk dirinya sendiri, tapi susah dipahami oleh orang lain. Dengan syair dan nazam, menghafal jadi lebih asyik dan bisa dinyanyikan, sembari mengingat makna di dalamnya.

Ketiga, menyusun indeks. Salah satu kajian yang dahulu membutuhkan hapalan dan pengetahuan yang cukup luas adalah bidang hadis.

Mengingat di masa lalu, pelajar hadis identik dengan menghapalnya. Peliknya hapalan, namanya juga manusia, adalah luputnya satu dua kalimat, atau juga luputnya suatu orang dalam rangkaian sanad.

Dalam tradisi kritik hadis, jika hadis dari jalur tersebut tersampaikan pada seseorang–lalu diriwayatkan, maka statusnya bisa berubah sejalan dengan adanya sanad atau riwayat lain yang lebih lengkap.

Karena itu, indeks yang bisa membantu melacak letak hadis atau awal suatu riwayat hadis dikenal dengan zawaid atau kitab athraf. Zawaid ini biasa membahas bab-bab tertentu dalam kitab hadis, semisal zawaaid tentang bab salat atau puasa dalam kitab Shahihul Bukhari atau Shahih Muslim. Sedangkan athraf, adalah kitab yang mencantumkan awal sanad, atau awal matan hadis yang nantinya dapat berfungsi sebagai media recalling letak suatu hadis dan para perawinya.

Jauh sebelum era pembelajaran masa kini yang konon lebih konseptual dan canggih, para ulama klasik telah berusaha menyesuaikan metode belajar dengan kebutuhan zaman mereka.

Di masa lalu, hafalan adalah salah satu tren dan modal penting mempelajari suatu ilmu. Sedangkan di masa kini, dengan begitu melimpahnya sumber yang mempermudah pelajar mengakses ilmu, bahkan sampai bisa membuat para pelajar “mabuk informasi”, model bagan dan peta konsep akan memudahkan para pelajar untuk melakukan identifikasi dan analisis dalam ilmu yang dipelajarinya.

Bagaimanapun, metode belajar yang terbaik adalah yang sejalan dengan sasaran dan kebutuhan belajar santri dan siswa. Tetap berlatih, membaca, menghafal, serta saling berdiskusi, niscaya ilmu akan mantap di pikiran. Konon, mantapnya ilmu itu dengan pemahaman dan mengulang-ulang belajar, serta mengajarkan dan mendiskusikannya. Mari belajar. Wallahu a’lam.