Dalam survey terakhir PEW yang melakukan riset skala global di tahun 2020 lalu, Indonesia dan negara dengan penduduk mayoritas muslim selalu menempati peringkat teratas sebagai bangsa paling relijius. Lebih spesifiknya, sebagian besar responden menempatkan agama sebagai aspek terpenting dalam hidup. Korelasi antara iman kepada Tuhan dengan nilai moralitas dianggap sejalan dan beriringan.

Dengan landasan ini, jika kausalitas keduanya tak cacat atau bahkan saling mempengaruhi, agama seyogyanya bisa mendorong negeri-negeri muslim menjadi negara maju, baik dari segi ekonomi, sosial, sains, dan bidang lainnya. Namun nyatanya, agama justru lebih sering dijadikan tameng untuk kepentingan pihak tertentu dan bahkan kerap dipolitisasi untuk mempertahankan kekuasaan.

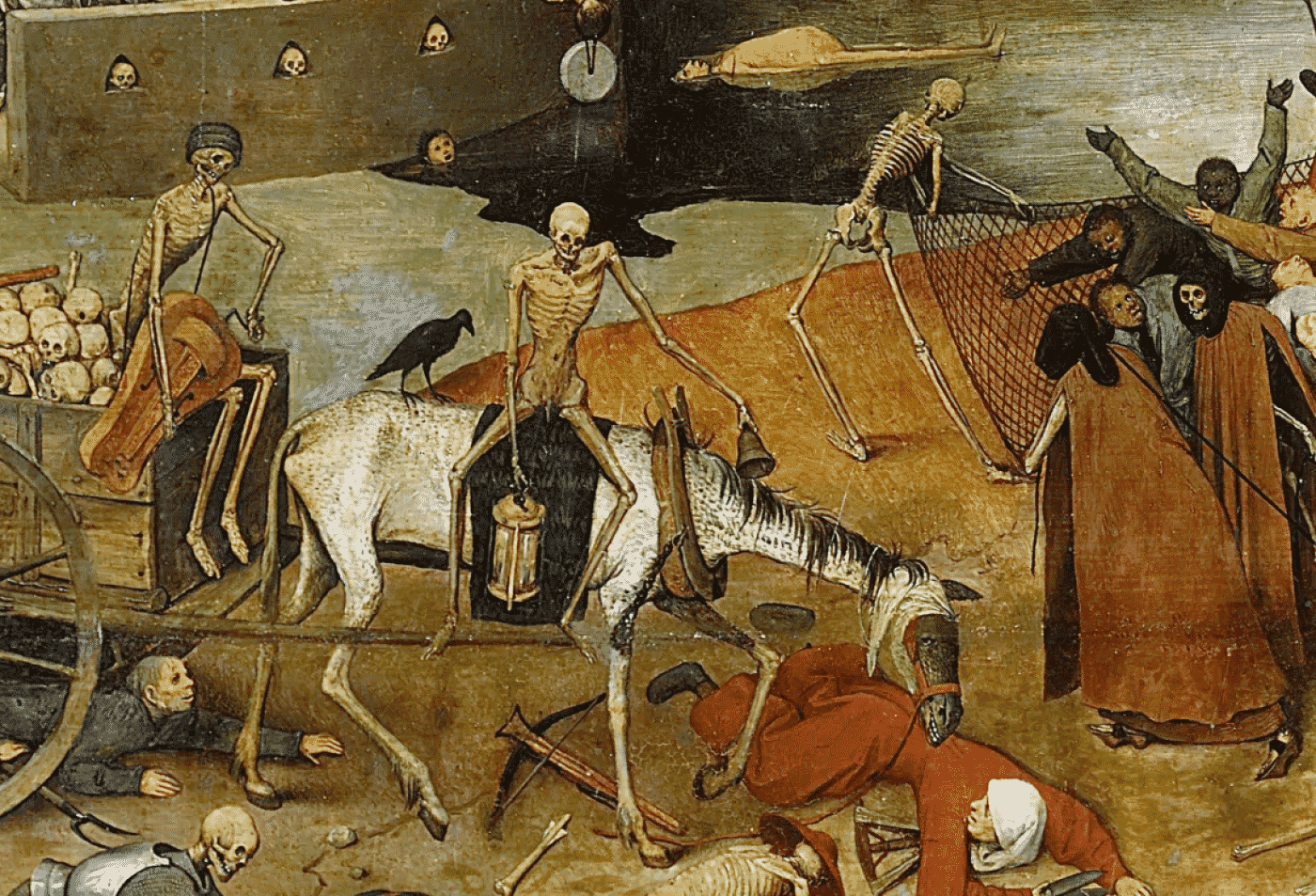

Bahkan ketika pandemi corona berlangsung, diskursus agama masih saja terseret dalam politisasi wabah yang mengakibatkan banyak nyawa melayang karena keteledoran kalangan elit dan pengambil kebijakan. Derasnya klaim konspirasi di kalangan umat beragama yang dibarengi dengan keengganan pemerintah untuk menganggap serius isu wabah sejatinya berakar kuat dari krisis dunia islam dalam menghadapi dinamika zaman. Sempat mengalami era keemasan di abad ke-8 hingga ke-11, yang mana umat muslim berhasil menciptakan berbagai inovasi di banyak cabang ilmu, kemerosotan umat semakin menjadi-jadi ketika lingkaran relasi antara penguasa, militer, dan ulama menguat sejak awal abad ke-13.

Dulu ulama dan ilmuwan bekerja secara independen tanpa ditunggangi kepentingan penguasa. Kemerdekaan gagasan dan perbedaan pandangan tidak pernah dipersoalkan karena berefek positif terhadap pengembangan ilmu. Tidak hanya di bidang pengetahuan saja yang terus maju, perniagaan dan industri juga meningkat pesat. Namun, rupanya konflik kekuasaan jauh lebih marak terjadi dalam periode selanjutnya. Salah satu contohnya diperlihatkan di masa Khalifah al-Mu’tadhid (Dinasti Abbasiyah) yang bergejolak dengan Dinasti Umayyah. Tak hanya bertikai dengan kekerasan, al-Mu’tadhid juga sengaja melakukan politisasi ayat dan hadist untuk melindungi kepentingan pribadinya.

Merujuk pada tesis Ahmet T. Kuru melalui karyanya yang berjudul Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan Ekonomi (2019), bahkan sebelum Abbasiyah, ekspansi kuasa Dinasti Umayyah yang membabi buta melalui jalur kekerasan kemudian membentuk tradisi penaklukan militer menjadi lebih populer dalam upaya mempertahankan jabatan politik. Kondisi tersebut mau tak mau berdampak negatif pada perekonomian dunia muslim saat itu. Mayoritas ulama yang juga berprofesi sebagai pedagang dibuat kalang kabut. Pemasukan mereka pun kian tak stabil. Hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi kerja-kerja ilmiah mereka. Pusat pendidikan tak luput dimanfaatkan untuk memperkuat legitimasi pimpinan wilayah. Ironisnya, budaya tersebut masih bertahan hingga sekarang. Bedanya ada pada isu dan dinamika kondisi masyarakatnya.

Seperti kini, ketika virus corona merebak ke seluruh penjuru dunia, termasuk di negeri berpenduduk mayoritas muslim. Politisasi agama masih saja terjadi. Tak tanggung-tanggung, propagandanya dihubungkan dengan isu ras, serta sosial ekonomi sekaligus. Di Indonesia ajang perebutan kuasa politik menuju 2024 sudah mulai dibuka ketika corona menyerang, dari tarik ulur kebijakan hingga cara komunikasi pemerintah pusat dan daerah yang tidak sinkron menjadi pertanda bahwa bukan kesejahteraan warga yang utama, tapi justru jabatan dan reputasi elit yang dipuja-puja. Bagaimana tidak, kemampuan mengelola krisis kepala daerah selama wabah dinilai bisa menjadi insentif elektoral tinggi. Tak heran, jumlah testing Indonesia tidak semasif negara-negara padat penduduk lainnya. Selain dikarenakan oleh fasilitas yang belum memadai, keinginan pejabat publik agar kasus di daerahnya terlihat rendah, ditengarai sebagai pemicu mengapa pandemi tak kunjung usai.

Di sisi lain, agama juga kerap ditumbalkan untuk menutupi kebingungan pemerintah dalam mencari solusi. Salah satu pejabat yang mengentengkan bahaya corona bahkan dengan santai menyampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir lantaran umat muslim sudah sering berwudhu. Padahal pernyataannya tadi hanyalah indikasi bahwa problem solving skill-nya di bidang kesehatan publik ada di bawah rata-rata.

Di Saudi yang pemerintahannya bercorak otoriter, narasi solusi wabah dengan cara isolasi ala Nabi malah dikembangkan melalui kebijakan diskriminatif terhadap wilayah yang mayoritas dihuni oleh komunitas syiah di provinsi timur. Di saat yang sama, adanya wabah kemudian memperkuat legitimasi kuasa pemerintah Saudi untuk menutup jalur diplomasi kelompok Syiah ke luar negeri.

Tak hanya itu, selain memanfaatkan peluang untuk memperkuat otoritas di dalam negeri, Arab Saudi dan negara-negara timur tengah lainnya seperti Mesir dan UEA, yang dibantu China, memanfaatkan kelemahan pemerintah negeri-negeri barat dalam menangani pandemi sebagai dalil bahwa sistem autokrat jauh lebih efektif mengatasi wabah dibandingkan demokrasi. Mereka bahkan tak segan-segan menjadikan pandemi sebagai alasan untuk menerapkan strategi represif ke masyarakatnya sendiri. Harapannya, ketika monitoring publik dijalankan, mereka akan jauh lebih mudah mendeteksi riak-riak penghambat proses pelanggengan kekuasaan yang sekarang mereka miliki.

Dengan tingkat literasi dan kesadaran sains yang rendah di kalangan umat, politisasi pandemi seperti tadi acap kali tak terlalu mengusik publik. Alih-alih menjadi waspada, banyak umat islam malah jauh lebih fokus pada teori-teori konspirasi berbalut isu agama yang menyebar luas melalui media sosial. Makanya tak heran jika umat kita pun akhirnya dengan mudah terninabobokkan hanya dengan anjuran untuk selalu mengambil hikmah, terus bersyukur, dan berdoa.