Kiai Sahal dalam Kacamata "Seorang Antropolog"

Pada akhir November 1989 berlangsung Muktamar NU ke-28 di Pesantren Krapyak, Yogyakarta. Soeharto, presiden Indonesia saat itu, akan membuka muktamar. Maka, seperti tabiat rezim zaman itu, pada malam harinya lokasi muktamar sudah disteril oleh pasukan militer. Penjagaan berlangsung sejak sore hingga besok hari. Tak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Dan tak ada ampun bagi yang telat.

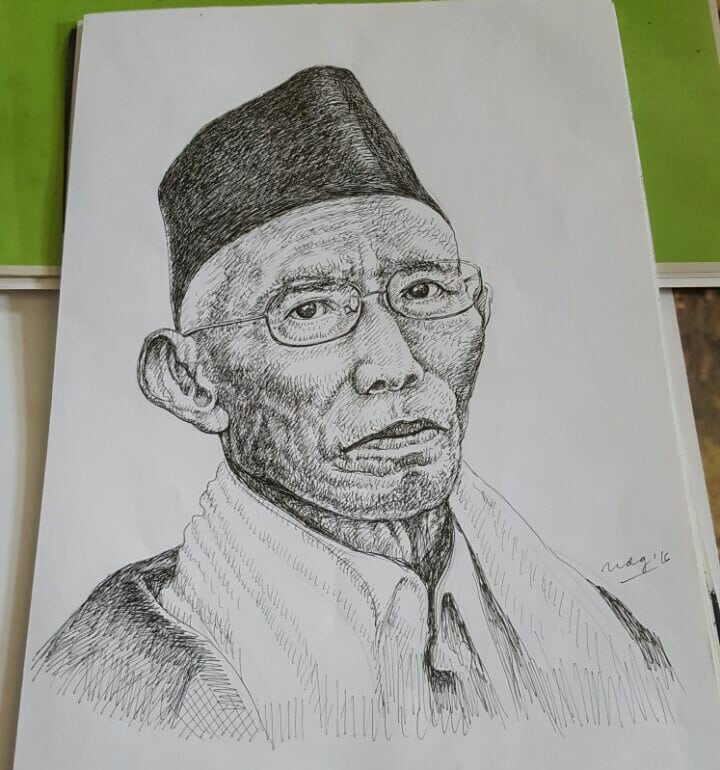

Pada pukul 09.00 pagi acara pembukaan sudah mulai. Jalan Krapyak yang tak begitu besar menjadi sesak dan padat. Tentu saja sebagai penggembira kami hanya bisa ikut berdesak-desakan. Tiba-tiba seorang teman bilang: “Itu Kiai Sahal!” Saya mengalihkan pandangan kepada sosok lelaki setengah baya, bertubuh kurus, berwajah sederhana, dengan peci hitam, baju koko putih, dan sarung yang berdiri di seberang jalan, di antara kerumunan banyak orang.

Saya tidak tahu persis mengapa Kiai Sahal tidak masuk ke dalam arena muktamar dan mengikuti secara langsung acara pembukaan. Sebagai salah seorang dari tujuh anggota Rois Syuriah PBNU, beliau jelas layak duduk di kursi barisan depan.

Besok harinya, melalui pemberitaan media dan sebuah kolom dari Emha Ainun Nadjib di harian Jogja Post, saya tahu Mbah Sahal tidak masuk karena telat. Beberapa orang sudah mengusahakan dan memberitahu penjaga dan penerima tamu, kalau itu adalah “K.H. MA. Sahal Mahfudz, salah seorang Rais Syuriah PBNU”.

Tapi para penjaga, yang kebanyakan serdadu AD itu sama sekali bergeming. Kiai Sahal tetap tidak bisa masuk, tapi beliau tidak kecewa karena rupanya memang juga lebih suka di luar saja.

Nama Kiai Sahal tentu saja sudah sering saya dengar. Tapi baru kali pertama itulah saya berjumpa dengan beliau. Kami pun menyeberang jalan. Lalu menyalami dan mencium tangan beliau. Beberapa orang yang tahu itu Kiai Sahal sudah lebih dulu menyalaminya dan disusul yang lain.

***

Kiai Sahal kala itu adalah salah seorang kiai muda yang cemerlang dan telah diramalkan akan menjadi pemimpin NU di masa mendatang. Kala itu, jajaran Rais Syuriah masih diisi oleh nama-nama besar seperti K.H. Ahmad Siddiq, K.H. Ali Ma’shum, dan beberapa nama lain. Tentu masuknya nama Mbah Sahal dalam jajaran Rais Syuriah adalah bagian dari proses renegerasi. Ketika bergabung ke dalam Rais Syuriah PBNU dalam Muktamar NU tahun 1984, usia Kiai Sahal 47 tahun. Terbilang belia di tengah-tengah kiai senior kala itu.

Sejak akhir 1970an nama Kiai Sahal telah kondang sebagai kiai muda dengan pemikiran yang sangat terbuka. Saya membaca tulisan-tulisan beliau tentang berbagai masalah sosial di Warta NU, Aula, Jurnal Pesantren, dan Suara Merdeka. Beliau menulis tentang KB, lingkungan hidup, bahaya AIDS, pajak, pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain.

Bagi saya hal itu sangat menarik sekali. Di tempat saya, di Kalimantan Selatan, yang juga banyak sekali ulama, jarang sekali ada ulama yang membahas soal-soal aktual dan kekinian. Apalagi menulis di media umum. Biasanya ini menjadi bahasan mereka yang disebut intelektual, yang berbasis di kampus-kampus umum dan secara kategoris biasanya dibedakan dengan ulama. Padahal, seorang ulama adalah juga intelektual par excellence.

Umumnya para ulama di daerah saya, memberikan pengajian kitab dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan ibadah saja. Kiai Sahal lain sekali. Tentu saja sebagai ulama fikih, Kiai Sahal mendekati masalah dengan perspektif fikih. Hal inilah yang menarik perhatian. Saya pun mengumpulkan tulisan-tulisan beliau yang tersebar. Termasuk beberapa makalah seminar.

Lalu, saya mengusulkan untuk dikompilasi dan diterbitkan menjadi buku. Untuk melengkapi dan mempertajam tulisan-tulisan itu, kami (bersama sdr. Nuruddin Amin, kini memimpin Pesantren Hasyim As’yari, Bangsri, Jepara) melakukan serangkaian wawancara. Setidaknya tiap minggu kami diterima beliau untuk berbincang-bincang dan bertanya-jawab. Dari sanalah kemudian lahir buku “Nuansa Fiqih Sosial” yang terbit tahun 1994. Bisa jadi ini adalah buku pertama yang memuat pikiran-pikiran beliau.

Inilah persentuhan saya dengan Kiai Sahal. Persentuhan yang sangat akrab dan dekat. Dari sana saya tahu kitab-kitab apa yang menjadi maraji’ Kiai Sahal dalam menulis permasalahan yang diangkat. Beberapa kitab itu bahkan dipinjamkan Kiai Sahal kepada kami untuk ditelaah. Adapun permasalahan muncul, menurut Kiai Sahal, dari pertanyaan masyarakat kepada beliau langsung maupun dari forum-forum bahtsul masa’il NU.

***

Persentuhan saya yang kedua, berlangsung secara tak sengaja. Lima tahun setelah buku “Nuansa Fiqih Sosial” terbit, kami merencanakan untuk menerbitkan sebuah buku etnografi mengenai dunia pesantren. Buku itu adalah hasil disertasi Pradjarta Dirdjosanjojo, seorang pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.

Pradjarta melakukan riset etnografi selama 1988-90 di wilayah Tayu dan mempertahankan disertasinya di Vrije Universiteit, Amsterdam tahun 1994. Saya bertugas untuk menyunting buku yang kemudian terbit dengan judul Memelihara Umat: Kiai Pesantren – Kiai Langgar di Jawa (1999).

Karena saya tak begitu mengenal daerah Tayu, Pati, secara khusus dan lantaran penulis menggunakan nama samaran untuk menyebut pesantren dan informannya, maka saya tak tahu bahwa salah seorang informan utama dalam karya etnografi itu adalah Kiai Sahal. Saya baru menyadari belakangan ketika diundang untuk mendiskusikan buku tersebut bersama Dr. Imam Suprayogo, Rektor UIN Malang saat itu, di Pesantren Maslakul Huda bertepatan dengan acara haul Mbak Mutamakkin tahun 1999.

Karya etnografi ini pada dasarnya mengulas dan memperkenalkan dua tipe kiai, yakni yang disebut sebagai “kiai pesantren” dan “kiai langgar”. Kiai pesantren mengasuh sebuah pesantren, dengan ratusan hingga ribuan santri, memiliki hubungan dengan banyak kalangan luar pesantren, entah itu pejabat, pengusaha, aktivis NGO, jaringan alumni, dll. Biasanya kiai pesantren merupakan keturunan kiai-kiai besar dan pelanjut dari pesantren besar juga.

Berbeda dengan itu, kiai langgar “hanya” mengelola langgar kecil di sebuah kampung dan memberikan pengajian rutin di langgar tersebut. Di luar itu, kiai langgar bekerja entah sebagai petani atau pun pedagang kecil. Kedua kiai ini memiliki peran, kedudukan, dan relasi yang berbeda, dan juga respon yang berlainan terhadap masalah-masalah yang muncul di sekitar. Karena itu, meski kiai langgar merupakan patron kiai pesantren, sesekali antara “keduanya” terjadi perbedaan bahkan pertentangan terutama menyangkut politik lokal. Tapi pada dasarnya keduanya saling membutuhkan dalam mengawal dan memelihara umat.

Nah salah seorang tipe “Kiai Pesantren” dalam karya itu adalah “Kiai Muhzakir” yang tak lain adalah nama samaran dari Kiai Sahal dari Pesantren “Nurhida” yang merupakan nama lain dari Pesantren Maslakul Huda. Beberapa deskripsi dan kategorisasi Pradjarta “bisa jadi” tidak menyenangkan Kiai Sahal atau umumnya kalangan pesantren Maslakul Huda. Saya bisa mamaklumi. Bagaimanapun itulah hasil suatu penilaian dari suatu pengamatan orang luar, yang meski mengklaim memiliki kaidah-kaidah ilmiah-obyektif, tetap akan memiliki biasnya tersendiri.

Meski demikian, suatu tilikan kembali pada kajian tersebut mungkin perlu dan akan membukakan wawasan bagi kita. Terutama dalam hal ini, bagaimana sosok Kiai Sahal sebagai representasi dari “Kiai Pesantren” itu ditampilkan. Bagian sisa dari tulisan ini adalah usaha untuk melihat kembali sosok Kiai Sahal, dari kacamata seorang antropolog tersebut.

***

Kehidupan pesantren dan kiai di Jawa adalah subjek yang menarik perhatian bukan hanya dari kalangan luar Islam atau luar negeri saja.

Saya yang notabene tumbuh di lingkungan Islam tradisional di Kalimantan Selatan sejujurnya juga menyaksikan banyak hal yang unik dan menarik dari kehidupan pesantren dan peran kiai di dalamnya, yang dengan tepat disebut Gus Dur sebagai sebuah “subkultur.”

Pesantren, dengan kiai sebagai unsurnya, memiliki kekhasan yang tak ditemukan di daerah lain. Sering orang terpeleset memahami misalnya perilaku politik masyarakat pesantren atau pendapat seorang kiai karena tak memahami dengan baik kultur pesantren ini.

Karena itu, buku-buku etnografi bisa memberikan banyak bahan informasi untuk memahami dunia pesantren. Tentu dengan tetap bersikap kritis terhadap pandangan-pandangan di dalamnya. Tak terkecuali karya yang ditulis Pradjarta ini. Sebagai seorang non-Jawa, saya pribadi misalnya jadi bisa memahami apa yang disebut sebagai kiai pesantren dan kiai langgar dan perbedaan antara keduanya di antaranya dari buku ini.

Kesan umum saya, Pradjarta bukan hanya tertarik tapi bahkan terpikat dengan kehidupan pesantren, khususnya pada sosok Kiai Sahal. Karena itu tidaklah meleset, dalam pengantar buku ini, Prof Faruk menangkap kesan si penulis “terkesan hanyut, dibuat mabuk oleh keanekaragaman dunia empiris” pesantren tersebut.

Deskripsi “Kiai Sahal” sebagai tipe kiai pesantren dalam buku ini memperlihatkan dengan baik bagaimana sosok kiai pesantren tersebut pada periode 1970an hingga awal 1990an. Sebagaimana umumnya kiai, kiai Sahal adalah anak dan pelanjut dari sebuah pesantren besar. Ia karena itu juga memiliki jaringan kekerabatan kiai. Namun faktor genetis itu saja tidak cukup. Kiai Sahal harus melewati masa penggodokan di beberapa pesantren di Kediri, Jombang, dan Sarang. Ia menjalani lakon sebagai “santri kelana” bertahun-tahun sebagaimana umumnya dan biasanya kiai-kiai sebelumnya. Pada saatnya, dengan penguasaan ilmu-ilmu agama dan kematangan, ia telah siap menjadi penerus dan pelanjut pesantren. Ini modal awal dan dasar.

Pada tahun 1966, Kiai Sahal mulai memimpin Pesantren Maslakul Huda. Tapi hampir selama satu periode 1966-1977, Kiai Sahal hanya melanjutkan apa yang telah ada di pesantren. Tapi zaman berubah, tantangan juga berubah.

Pada tahun 1970an, ramai sekali gagasan pembangunan. Dalam wacana itu, dipertanyakan bagaimana posisi ‘tradisi’ –termasuk pesantren—terhadap pembangunan. Apakah menjadi penghalang atau pendukung?

Melalui peran yang dimainkan oleh Kiai Sahal, institusi pesantren menunjukkan bagaimana mereka bisa menjadi pendukung dan mitra kritis dalam pembangunan. Ia membuka diri dan pesantrennya untuk berbagai kerjasama dalam pengembangan masyarakat. Pada tahun 1978, ia mengirimkan santri-santri seniornya ke Pabelan untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan motivator selama enam bulan yang diadakan LP3ES, sebuah NGO ternama periode tersebut.

Setahun kemudian sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut, pada tahun 1979, Kiai Sahal mendirikan Biro Pusat Pengembangan Masyarakat-Pesantren Maslakuk Huda (BPPM-PMH), sebuah lembaga yang notabene berperan seperti NGO. Namun Kiai Sahal menjaga agar kegiatan ini tidak mengganggu aktivitas belajar pesantren. Karena itu ia membuat kelembagaan BPPM ini --meski terkoneksi dengan pesantren-- tapi manajemennya berada di luar pesantren.

Melalui BPPM ini digelar berbagai paket program seperti pendidikan keterampilan, latihan kepemimpinan dan administrasi, penyuluhan kesehatan dan perbaikan lingkungan, dan pengenalan Tekonologi Tepat Guna (TTG) di pesantren dan lingkungan masyarakat sekitar. Perkenalan dengan dunia NGO ini membawa Kiai Sahal pada pergaulan yang lebih luas kepada kalangan di luar pesantren seperti birokrat pemerintah, aktivis NGO, konsultan pembangunan, akademisi, pengusaha, lembaga dana, dan lain-lain.

Pada dasarnya waktu itu pemerintah juga mempunyai program PIP (Pusat Informasi Pesantren). Namun Kiai Sahal tidak terlalu sreg dengan program ini karena lebih banyak menjadikan pesantren sebagai objek, bukan sebagai subjek. Informasi berjalan satu arah, dari pemerintah ke pesantren, tapi sebaliknya dari pesantren –yang berupa aspirasi-- ke pemerintah tidak diperhatikan.

Kegiatan BPPM sangat kondang dan menjadi trend-setter dalam pengembangan masyarakat melalui pesantren saat itu. Tak heran kalau BPPM ini tampil sebagai pemenang "What’s Working in the World" tahun 1986 sebagai salah satu dari 5 NGO terbaik di Indonesia. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pada periode itu kaki Kiai Sahal berpijak pada dua ranah: di pesantren dan di NGO.

Pergaulan ini juga membawanya ke level nasional. Ia misalnya masuk menjadi pengurus P3M (Pusat Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat) dan menjadi Pemimpin Umum jurnal Pesantren, sebuah jurnal mengenai keilmuan dan pengembangan pesantren yang sangat menarik dan penting saat itu. Karena keterlibatan ini, ia sering bepergian ke Jakarta dan aktivitas ini kian meningkat ketika menjadi salah seorang rais syuriah PBNU tahun 1984. Saya menduga di antaranya melalui pergaulan yang luas ini pulalah tumbuh perhatian Kiai Sahal pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang lebih luas dan bervariasi.

Menurut Pradjarta, relasi yang luas hingga ke tingkat nasional inilah salah satu unsur kewibawaan kiai pesantren, yang tak banyak dimiliki oleh kiai langgar. Membuka, mengambil dan memanfaatkan peluang ini juga merupakan respon kiai pesantren untuk menjawab tantangan dan permasalahan di masyarakat.

Sebaliknya, kiai langgar lebih menutup diri dan bertahan di lingkup dunianya yang kecil. Memang selain kualifikasi pengetahuan agama dan memiliki langgar, kewibawaan kiai langgar juga terletak pada kualitas moral individunya sebagai bagian dari kiai yang melakoni tarekat dan ikut dalam jaringan tarekat. Karena itu kebanyakan kiai langgar adalah adalah kiai tarekat. Namun dalam hal ini Kiai Sahal juga tidak kalah karena beliau juga merupakan bagian dari kiai yang ikut dalam jaringan tarekat. Sayang aspek ini kurang ditelusuri dalam karya ini dan memang penjelasannya lebih banyak pada soal relasi kiai pesantren dengan dunia politik, bisnis, organisasi, dan NGO di luar. Inilah kewibawaan tambahan yang tak dimiliki kiai langgar, bahkan juga seorang kiai pesantren. Kiai Sahal adalah salah sedikit dari yang memilikinya.

Dalam suatu deskripsinya, Pradjarta menceritakan bagaimana seorang kiai langgar yang berniat maju dalam pemilihan kepala desa, jadi mengurungkan niatnya, karena Kiai Sahal tidak mendukung dan tidak merestuinya. Di bagian lain digambarkan bagaimana para tamu yang datang sering menanyakan masalah-masalah politik dan problem sosial yang aktual dan bagaimana semestinya respon NU, pesantren atau masyarakat secara umum. Sebagai seorang kiai dengan pengetahuan agama yang mumpuni, Kiai Sahal pantas untuk menjadi tempat bertanya dan memiliki kewenangan untuk menjawab pertanyaan. Sebagai contoh diceritakan bagaimana serombongan tamu dari Jepara datang khusus untuk bertanya mengenai kebijakan pemerintah mengenai haji dan hasil rapat PBNU. Tentu ini bukan semata karena pengetahuan agama, tetapi juga pergaulan yang luas hingga ke tingkat nasional.

Dengan demikian sumber kewibawaan kiai pesantren, selain pesantren dan penguasaan ilmu agama, serta kualitas moral adalah juga relasinya yang luas. Di dalam konteks politik lokal, ini menjadi sumber kewibawan yang dengannya para kiai langgar bertambah hormat dan taat. Bukan hanya kiai langgar, yang notabene memang merupakan patron kiai pesantren, pejabat daerah dan aparatus desa pun –yang kebanyakan merupakan kalangan abangan—turut menaruh hormat.

Sudah barang tentu Kiai Sahal tidaklah bermaksud membangun dan meraih kewibawaan tersebut. Ini hanyalah efek kuasa dari relasi yang telah dibangun yang pada awalnya dimaksudkan sebagai respon positif dan terbuka pesantren pada tantangan perubahan.

Kendati relatif dekat dengan pemerintah dan sibuk bolak-balik ke Jakarta, Pradjarta mencatat dua hal yang tetap dijaga Kiai Sahal. Pertama, tetap menjaga jarak dan bersikap independen. Diceritakan misalnya ia tetap melarang santri madrasahnya untuk ikut ujian negara. Pada lain kesempatan, meski ia bersedia bekerjasama menggelar seminar soal KB dengan BKKBN, ia tetap menolak bantuan mesin stensil dari lembaga pemerintah tersebut. Dalam sebuah tulisan, Kiai Sahal menggambarkan peran pesantren terlibat dalam kegiatan dari luar ini sebagai “ikut tapi tidak hanyut.”

Kedua, Kiai Sahal akan memilih berada di pesantren dalam acara yang dianggap penting dan tidak bisa ditinggalkan seperti haul Mbah Mutamakkin.

***

Kini menarik merenungkan bagaimana kewibawaan kiai pesantren sekarang, lebih seperempat abad setelah riset ini dilakukan. Adakah lagi sosok seperti Kiai Sahal, yang memiliki kewibawaan tradisional sekaligus modern?

Mungkin sekarang masih banyak kiai yang menjalani tradisi santri kelana dan mereguk pengetahuan agama yang mendalam, dan karena itu layak memimpin pesantren. Tetapi beranikah mereka membuka diri dengan gagasan-gagasan baru? Atau jika berani, mampukah mereka tidak terbawa hanyut dan kehilangan independensi dan identitasnya, sebagai pesantren?

Hal yang penting dicatat, Kiai Sahal hidup di era informasi belum menjadi air bah besar seperti sekarang ini. Karena itu relasi dan jaringan pargaulannya di tingkat nasional menjadi penting dan strategis sebagai tempat orang lokal bertanya tentang peristiwa atau isu nasional.

Karena itu jika sekarang pun ada kiai, yang melalui entah itu partai atau organisasi, bisa duduk menjadi tokoh nasional, bukan berarti hal itu otomatis meningkatkan kewibawaannya tersebab adanya pergeseran dan perubahan dari watak ‘relasi’ itu sendiri. Karena itu masih akan adakah umat yang bertanya tentang suatu masalah atau isu nasional sementara mereka sudah menyimaknya secara luas di sosial media?

Mungkin ada, tapi saya khawatir itu cuma basa-basi atau sekadar untuk mendapatkan afirmasi saja.

Keluhan yang meluas tentang ‘kiai google’ belakangan ini tak lain merupakan kerisauan atau merosotnya kewibawaan dan kewenangan ini. Kiai Google memang sumber masalah. Tapi mendakwanya saja tentu bukan jalan keluar yang apik. Yang diperlukan adalah respon dan terobosan untuk bukan hanya mempertahankan dan membendung peran Kiai Google tersebut, tapi juga membuatnya tak banyak berarti. Ini tak mudah. Jelas dengan kenyataan ini, pesantren dan kiai tidak bisa menutup diri. Mereka harus berani keluar dan bersentuhan dengan ide-ide baru dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai lembaga ‘tafaqquh fi addien”.

Barangkali dari riwayat dan perjalanan kehidupan Kiai Sahal ‘kita’ bisa belajar banyak hal.