Ki Ageng Selo, demikian nama seorang tokoh di masa Kasultanan Demak, tepatnya di era Raden Fatah sampai Sultan Trenggana. Ia diyakini sebagai nenek moyang raja-raja Mataram Islam. Penerus trah Prabu Brawijaya V melalui garis keturunan Raden Bondan Kejawen atau Lembu Peteng. Ada secarik kisah yang unik tentangnya. Sebuah metafora tentang gerak dan kuasa.

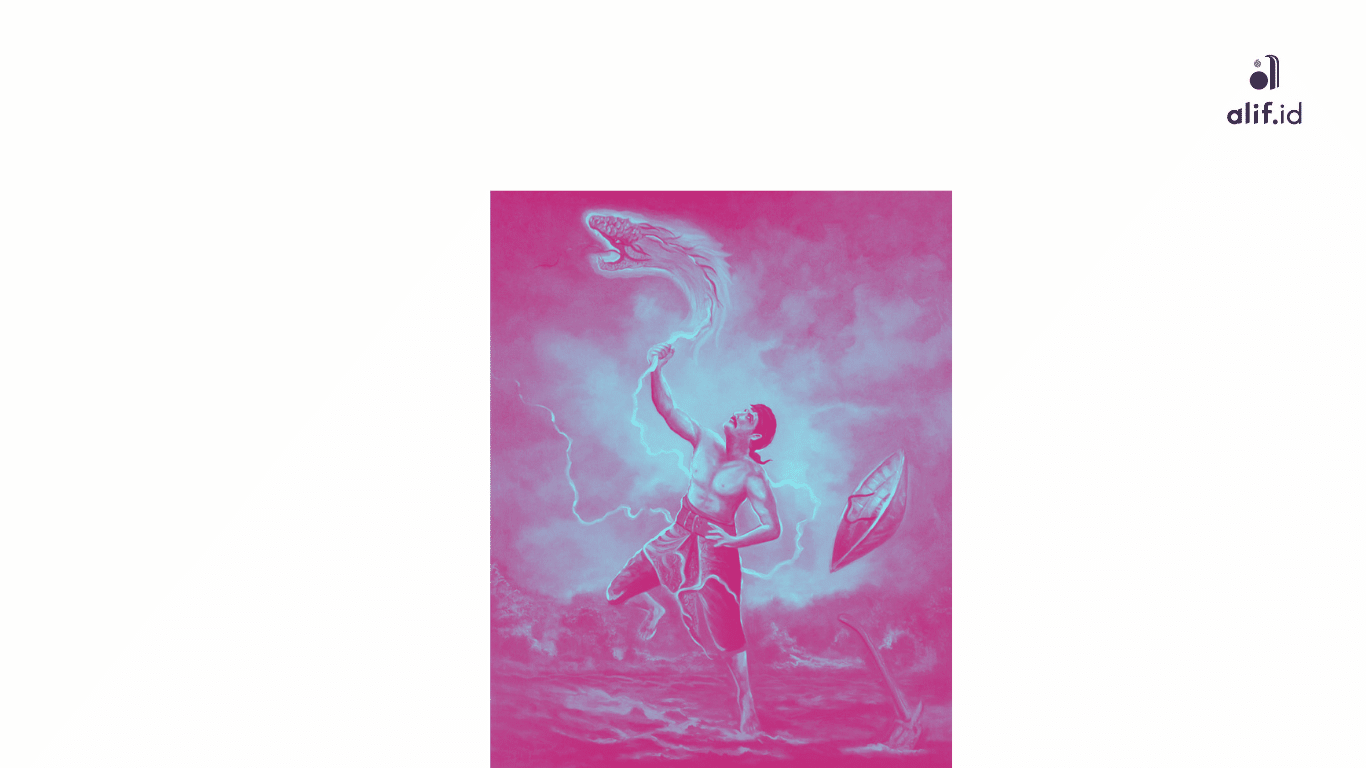

Suatu hari di siang bolong, saat Ki Ageng Selo mencangkul di sawah, tiba-tiba sebuah petir menyambarnya. Dengan daya sakti yang dimiliki, Ki Ageng Selo berhasil menangkap petir tersebut lantas membawanya ke hadapan Sultan Demak. ‘Konon’, petir tersebut merupakan penjelmaan jin bernama gandrik yang mencoba kesaktian Kia Ageng Selo. Setelah berhasil dijinakkan, petir ‘jadi-jadian’ itu di ikat di tengah alun-alun dan dipertontonkan kepada masyarakat. (W.L. Olthof, 2012) Peristiwa ini diabadikan dalam ukiran Lawang Bledheg, salah satu nama pintu Masjid Agung Demak. Sebuah karya seni yang menggambarkan kemampuan Ki Ageng Selo dalam menaklukkan kekuatan alam.

Dalam tradisi sastra Jawa, baik lisan maupun tulisan, acapkali menyimpan makna yang lebih mendalam, melampaui narasi harfiahnya. Seperti yang dikatakan Sunan Mangkunegara IV dalam Serat Wedhatama, orang Jawa itu tempatnya “Sinamun Ing Samudana” (menyembunyikan maksud sebenarnya dengan sikap merendah). Orang Jawa kerap menggunakan 'tembung sanepan' (simbolisme) sebagai bentuk komunikasi tidak langsung yang perlu digali lebih dalam makna dibaliknya. Dus, dalam tradisi sastra bukan soal benar atau salah, tetapi tentang goal setting yang hendak digapai. Salah satu diantara tradisi sastra tersebut adalah kisah Ki Ageng Selo menangkap petir.

Pacul, Alat dan Filosofi Kehidupan.

Ma'ruf Al Payamani dalam Islam dan Kebatinan (Ma’ruf, 1992) mengatakan, dalam budaya Jawa, cangkul―atau Pacul―lebih dari sekadar alat pertanian. Ia adalah simbolisme, tentang bagaimana seharusnya manusia bergerak di dunia. Pacul merupakan kereta basa (akronim) dari ‘ngipatake sekehing kang muncul’ yang arti literalnya menyingkirkan segala sesuatu yang muncul, bisa berupa godaan, halangan, atau hambatan dalam hidup.

Dus, sebagai benda pacul bukanlah entitas tunggal. Ia tersusun dari dua komponen, doran (gagang) dan bawak (mata cangkul). Doran merupakan akronim dari dedungo maring Pengeran (berdoa kepada Tuhan), sebaliknya bawak akronim dari obahing awak (geraknya badan). Keduanya merupakan simbol doa dan usaha. Syariat dan Hakikat. Gerak dan Kuasa.. Dua mekanisme yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, atau saling berhadap-hadapan. Keduanya harus berjalan beriringan. Dalam istilah Jawa, keduanya harus “ditanding” (di satukan)—dalam satu kesatuan yang harmoni dan terukur. Karena dunia menghendaki bekerja diantara kedua mekanisme ini, usaha yang konkret dan kepercayaan terhadap hal yang bersifat transenden. Karena doa tanpa gerak akan menjadi ilusi, gerak tanpa doa merupakan bentuk lain dari kesia-siaan.

Petir, Absurditas dan Ketidakpastian Hidup

Ketika doa dan usaha, gerak juga kuasa, telah selaras dalam setiap individu, ia tak ubahnya Ki Ageng Selo yang mencangkul tanah. Ketika petir menyambar, dapat menundukkannya dengan mudah. Petir dalam kisah Ki Ageng Selo menjadi unsur yang menarik. Dalam kehidupan nyata, petir acapkali datang tanpa sebuah peringatan—tiba-tiba menyambar, mengubah keadaan, bahkan bisa merusak. Dalam makna simboliknya, petir bisa disamakan dengan problematika, krisis, gejolak sosial, ketidakpastian, atau perubahan sosial yang dapat mengguncang struktur yang telah dibangun, baik dalam skala individu maupun kelompok. Metafor petir telah mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak statis; segala sesuatu bisa berubah secara tiba-tiba.

Lebih dari itu, peristiwa petir yang menyambar Ki Ageng Selo menyiratkan keterbatasan manusia dalam memahami kekuatan alam. Seperti petir yang dapat menyambar apapun secara tiba-tiba, demikian halnya, banyak peristiwa dalam hidup yang tidak dapat kita prediksi sebelumnya. Disini, manusia dipaksa untuk menerima adanya ketentuan, grand scenario, tentang kekuatan yang lebih besar darinya, yang mengatur alam semesta.

Waktu Ki Ageng Selo berhasil menangkap petir, bukanlah sebuah cerita magis tentang kekuatan adikrodati seorang tokoh. Tidak. Cerita itu mengartikulasikan kemampuan manusia dalam mengendalikan ketidakpastian hidup. Narasi itu mengajarkan, meskipun petir bisa datang secara tiba-tiba dan tak terduga, manusia dikaruniai seperangkat kekuatan untuk menghadapinya. Alih-alih menghindar atau lari, dengan segala perangkat yang dimilikinya, manusia bahkan dapat memanfaatkan potensi yang ada dibaliknya.

Ki Ageng Selo menyerahkan petir kepada Sultan, tidak menyimpannya serta membiarkannya menjadi tontonan masyarakat. Peristiwa ini menjadi gambaran bahwa kuasa bukan untuk digenggam, tetapi untuk didistribusikan. Bahwa tugas manusia bukan untuk memiliki, tetapi mengelola. Disinilah fungsi manusia sebagai khalifatullah fil ard atau agent of change menemukan bentuknya yang nyaris sempurna.

Disebagian daerah di Jawa, kesuksesan Ki Ageng Selo dalam menaklukkan petir telah diabadikan dalam sebaris Japa (doa). Para orang tua terdahulu telah mengajarkan, apabila mendengar suara guntur menggelegar, ucapkanlah, “He Gandrik, yo aku iki anak putune Ki Ageng Selo” (Wahai Gandrik, aku ini adalah keturunan Ki Ageng Selo). Dengan melafalkan sebaris doa tersebut, dipercaya akan selamat dari amukan petir.

Refleksi: Dua sisi dari satu gerak

Dus, usaha semua manusia telah menggriring untuk membawa paculnya masing-masing. Dalam pengejawantahannya, pacul bisa berwujud keringat para petani, pena pejabat, langkah-langkah pengemis di keramaian ibu kota atau bahkan perputaran mesin-mesin pabrik yang angkuh. Pun manusia mencangkul dengan bentuk dan variabel tak terhingga. Tetapi, semua bekerja dalam logika yang sama; mempertahankan derap-derap kehidupan sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap Tuhan.

Dalam kisah ajaib Ki Ageng Selo, yang substansi bukanlah kesuksesannya dalam menangkap petir. Tidak. Tetapi sebuah pemahaman bahwa doa, usaha, dan keberanian menatap realitas adalah satu-kesatuan yang tak terpisahkan, three in one. Seperti tanah yang terus di cangkul, begitu pula doa, harus diulang dalam setiap nafas yang terus di hembuskan. Pacul bukan sekadar alat, akan tetapi tentang makna dan filosofi, tentang gerak dan kuasa, dan lebih dari itu, upaya memahami diri sendiri dan kesemestaan yang tak terhingga. Wallahu a’lamu bish Shawab.

Bahan Bacaan:

Al-Payamani, Ma’ruf , (1992), Islam dan Kebatinan: Studi Kritis tentang perbandingan Filsafat Jawa dan Tasawuf, Solo: Ramadhani.

Herusatoto, Budiono, (2000), Simbolisme dalam budaya Jawa, Yogyakarta: Hanindita Graha Media

Olthof, W.L, (2012), Babad Tanah Jawi: Mulai dari Nabi Adam sampai tahun 1647, Yogyakarta: Narasi.