Menimbang Clifford Geertz dan Tiga Hal yang Perlu Dilakukan Santri

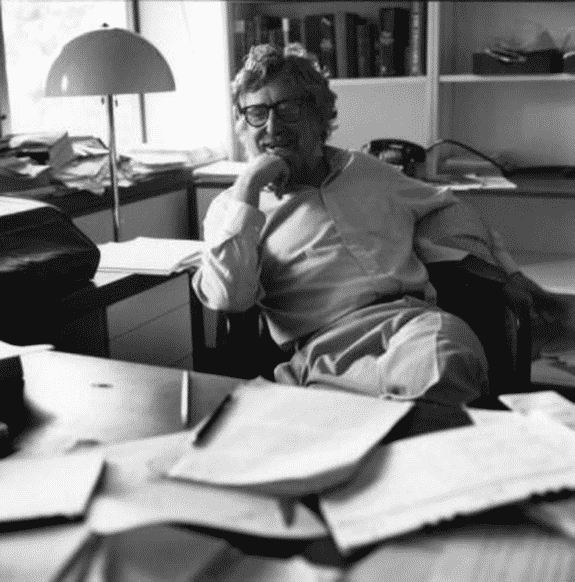

Saya mulai tertarik dengan kehidupan santri sejak membaca hasil penelitian seorang calon Ph.D. dari Harvard University yang dikirim ke Indonesia pada 1950-an, peneliti itu bernama Clifford Geertz. Hasil penelitiannya kemudian diterbitkan dengan judul The Religion Of Java tahun 1960.

Ketika mengetahui fakta menarik dari penelitian Geertz itu, tepatnya di bab 14 Sistem Pendidikan Santri, empat baris pertama halaman 258, ia mengatakan bahwa seorang santri bukanlah orang suci yang magang; ia hanya seorang anak muda yang menjadi dewasa di dalam lingkungan keagamaan, menjadi dewasa dengan gemuruh pengajian Islam yang bergema di telinganya.

Sejurus kemudian saya berpikir: “Gimana ya rasanya menjadi dewasa di dalam lingkungan keagamaan, ditambah menjadi dewasa dengan gemuruh pengajian Islam yang bergema di telinga?” Dua kedewasaan itu bisa didapatkan hanya dengan menjadi santri. Mantul Bukan?

Saya tak peduli lagi dengan dua tiket kedewasaan yang disaksikan Geertz di Mojokuto itu, di halaman berikutnya tepatnya halaman 256 baris keempat sampai keenam saya temukan kata-kata Geertz yang mengejutkan: mereka ‘santri’ itu memasak dan mencuci pakaian sendiri. Mereka mendapat makan dengan bekerja di sawah kiai atau orang-orang Islam terkemuka lainnya dalam masyarakat dengan melakukan kerja-terampil seperti mencelup kain ke pewarna, menggulung rokok, menjahit. Satu kata untuk santri yang abadi dalam karya Geertz. Mereka mandiri!

Namun, ketika buku itu saya tutup, saya menyaksikan betapa banyak laundry, rumah makan, bahkan mesin ATM berdekatan dengan tempat tinggal santri. Tiba-tiba teori yang digembar-gemborkan Geertz yang sudah menjadi rujukan para akademisi di berbagai kampus itu gugur begitu saja.

Eh, adakah korelasi antara keberadaan hal-hal yang barusan saya sebut di atas dengan karakter santri zaman now? Dengan adanya jasa cuci pakaian di dekat pondok, apakah santri masih menikmati mencuci pakaiannya sendiri? Dengan adanya rumah makan atau warung di dekat pondok, apakah santri masih tertarik untuk masak sendiri? Dengan adanya ATM di dekat gerbang pondok, apakah santri akan memilih tidak bergantung kepada kiriman orangtua? Apakah santri akan melakukan kerja terampil dengan passion yang dimiliki?

Ya. Mau atau tidak, penelitian Geertz itu harus diakui kebenarannya, tapi penelitian itu dilakukan puluhan tahun yang lampau. Lihatlah betapa istimewanya menyandang gelar “santri” di masa-masa penelitian Geertz itu. Tapi setidaknya kesaksian Geertz tentang karakter santri yang mandiri dan tangguh itu masih bisa dijadikan teladan. Setidaknya untuk saya sendiri.

Lantas ketika saya membuka pertanyaan, jika banyak orang sekarang mengaku bangga menjadi santri, meskipun hanya "santri Youtube", apakah mereka memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal ini?

Pertama, menulis puisi saat ngantri. Kata “Ngantri” nyaris sama dengan kata “santri”, ada beberapa terminologi yang memaksakan kehendak dengan mengatakan bahwa kata santri itu berarti “sabar ngantri”. Kalau tidak sabar mengantre, berhentilah menjadi santri. Begitu kira-kira penafsiran kasar yang bisa disepakati.

Jangan tanya apakah Clifford Geertz sangat jeli ketika mengamati kehidupan santri? Buktinya di bukunya Agama Jawa yang cetak ulang beberapa kali itu, ia tak menyebutkan sedikit pun bagaimana kondisi santri saat ngantri mandi, ngantri makan di kos makan pondok, ia juga tak menyebutkan apa saja aktivitas santri saat ngantri yang cukup melelahkan itu?

Nah sekarang, marilah kita simak hasil penelitian Martin Van Bruinessen pada 1990 yang berjudul Kitab Kuning: Books in Arabic Script Used in The Pesantren Milieu yang menyebutkan; salah satu ulama Nusantara yang karyanya banyak dikaji di pesantren adalah Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani. Berbagai disiplin keilmuan kitab-kitab karya Syekh Muhammad Nawawi diajarkan di pesantren. Dalam bidang fikih misalnya, Nihayatuz Zain, Tausyih ‘ala Ibni Qasim, Kasyifatus Saja, Sulamul Munajat, dan Riyadhul Badi’ah merupakan kitab-kitab yang menjadi bagian dari kurikulum pesantren.

Kira-kira, saat Syekh Nawawi al-Bantani jadi santri, apakah beliau sudah gemar menulis karya? Jujur saya agak kesusahan menemukan referensi tentang pertanyaan ini, saya buka-buka beberapa buku karya; Zamakhsyari Dhofier yang berjudul Tradisi Pesantren, Abdurrahman Mas’ud: Arsitek Pesantren, dan Michael Laffan: Sejarah Islam di Nusantara. Tapi belum menemukannya.

Nah, kalau santri zaman now ingin mencoba meniru tradisi literasi ulama yang namanya abadi bersama karyanya, sudah sepatutnya mencoba menulis puisi saat ngantri. Hal ini tentu terlepas dari catatan Clifford Geertz. Ia tak menemukan santri menulis puisi.

Buatlah sejarah, buatlah tradisi baru, mengantre di pesantren adalah hal yang sangat membosankan, tapi akan menjadi hal yang menyenangkan ketika kalian gunakan untuk menulis puisi, sebab dengan menulis puisi ruangan yang sempit akan menjadi luas, hati yang sakit akan menjadi sembuh. Silakan coba!

Kedua, menjadi penerjemah saat ngantuk. Mengantuk saat ngaji bukankah aktivitas yang sangat nikmat? Tapi kenikmatan itu akan hilang seketika saat ketahuan bagian keamaan, mereka bisa dihukum.

Bagaimana tidak dihukum, lah wong pak kiai atau ustaz dengan sepenuh hati membacakan kitab kuning lalu diterjemahkan dan diterangkan ke dalam bahasa yang dipahami santri, eh mereka malah ngantuk.

Semestinya kalau mengikuti teori yang dikatakan Zamakhsyari Dhofie dalam Tradisi Pesantren Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, ketika kiai atau ustaz membacakan kitab lalu menerjemahkan dan menerangkan, santri atau murid mendengarkan, menyimak dan mencatat. Inilah yang kemudian disebut dengan sistem Bandongan, kiai baca kitab, santri menyimak sambil membuka kitab yang sama.

Padahal menurut KH. Husein Muhammad, di kalangan pesantren kitab kuning dianggap formulasi final dari ajaran Alquran dan Sunnah Nabi. Kitab ini ditulis para ulama dengan kualifikasi ganda: keilmuan yang tinggi dan moralitas yang luhur. Kitab ini juga ditulis dengan mata pena atau jari-jari yang bercahaya. Akibatnya, ia dipandang hampir sempurna dan sulit mengkritiknya.

Implikasi selanjutnya, tambah Husein Muhammad, adalah kitab kuning itu dianggap suci atau sakral yang mengandung kebenaran sejati, sehingga tidak perlu kembali direformulasi.

Itulah sebabnya, saya menyimpulkan santri sangat hati-hati ketika membawa kitab karangan ulama. Tapi sayangnya, kenapa masih bisa mengantuk saat ngaji? maklum manusiawi.

Nah, bagi yang mengaku santri dan masih ngantuk saat ngaji, cobalah mencatat apa yang kalian dengarkan saat mengaji bersama kiai. Kalau kalian bisa istikamah, dalam satu bulan kalian akan mempunyai catatan terjemahan kitab minimal sebanyak duapuluh enam halaman. Kalau sudah enam bulan, berapa catatan terjemahan yang akan kalian miliki?

Selanjutnya, hasil terjemahan itu bisa ditawarkan ke penerbit tentu sangat bagus, yah minimal buat kenang-kenangan selama mondok.

Menurut Aguk Irawan Mn dalam Novelnya Kartini, penerjemahaan Alquran ke dalam bahasa Jawa pertama kali dilakukan oleh Kiai Sholeh Darat dengan berdarah-darah. Pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Alquran, dan beberapa ulama waktu itu juga mengharamkannya.

Kiai Sholeh Darat menentang larangan ini karena RA. Kartini mengeluh kepadanya “Tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya.” Selain itu beliau juga terpanggil untuk berdakwah.

Beliau menerjemahkan Alquran dengan ditulis aksara Arab Pegon, sehingga tak dicurigai Penjajah. Nah sekarang beda masa, menerjemahlah sebelum menerjemah itu dilarang! Apakah perlu ada Kartini zaman now untuk Santri zaman now? Agar penerjemahan kitab-kitab yang dikaji santri zaman now ini bisa dilakukan? Bayangkan saja ada santri putri yang minta dilamar dengan satu buku terjemahan!

Ketiga, mencuci pakaian teman saat tidak punya uang. Sudah menjadi rahasia umum di kalangan santri, mencuci pakaian sendiri adalah hal yang lumrah dan wajar. Sebagai santri, tentu menyenangkan jika selalu tercium wangi dan terlihat rapi, menyenangkan juga untuk santri yang melihat dan menghirup aromanya.

Itu baru mencuci pakaian sendiri, santri zaman dulu juga sudah melakukannya. Sayangnya mereka tidak merasakan betapa wanginya pakaian mereka yang dicucikan di tempat jasa pencucian. Kalau santri zaman now pasti pernah mencucuian pakaiannya ke tukang cuci, yang disebut laundry. Hal itu terjadi bisa karena malas, karena terbiasa manja ketika di rumah, atau bisa jadi karena takut kalau pakaiannya hilang ketika dijemur. Sederet alasan masih bisa diajukan.

Sebagai santri yang sudah tuntas dengan dirinya sendiri; malas, dan lain-lain di atas tadi. Sudah saatnya mereka mencoba hal baru, yaitu mencucikan pakaian teman. Kenapa harus mencucikan pakaian teman? Bayangkan saja, berapa banyak uang yang akan kalian terima jika satu pakaian teman seharga 500 rupiah? Mereka bisa belajar mandiri dan belajar berwirausaha, tapi jadwal mengajinya jangan sampai terbengkalai dong, meski sudah tidak bergantung kepada kiriman orangtua.

Apalagi jika disertai ikhlas melakukannya, maksud saya mencucikan pakaian teman tanpa biaya alias gratis, kalian akan meruntuhkan teori Clifford Geertz yang menyatakan bahwa seorang santri mempunyai kebiasaan mencuci pakaian sendiri. Minimal cobalah sekali saja, bukankah hidup di pesantren adalah untuk melatih kemandirian dan belajar membantu sesama dengan tulus?

Tak ada gading yang tak retak, penelitian Geertz pun memiliki kekurangan, salah satunya adalah ia tidak menyebutkan apakah santri-santri yang ia teliti pada 1950-an itu bisa membagi waktu dengan baik?

Kalau para santri mencoba saran saya ini, kalian akan menjadi pelaku sejarah yang abadi dalam karya peneliti, Greetz melewatkan satu hal yang berharga dari santri yaitu santri juga mencucikan pakaian temannya!