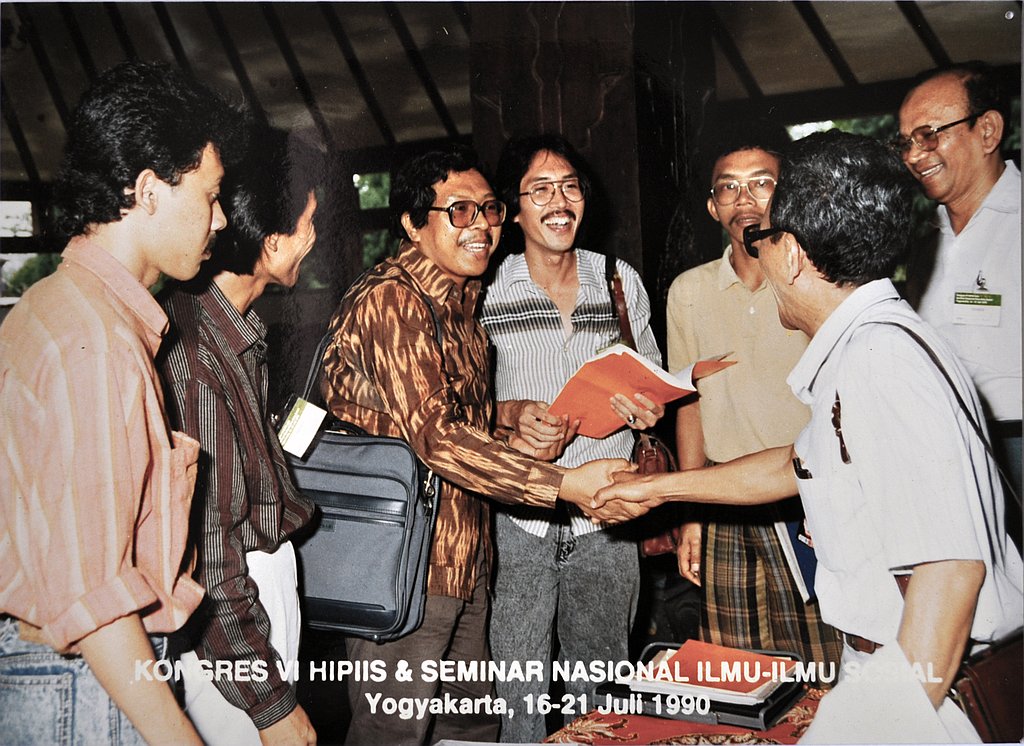

Kuntowijoyo dan Kewargaan Profetik

Profetik dalam pemikiran Kuntowijoyo berakar pada keberanian yang berpihak pada kemanusiaan.

Saya mengenal istilah profetik pertama kali melalui karya-karya Kuntowijoyo. Bukan dari bangku kuliah kewarganegaraan, bukan pula dari diskursus ilmu politik arus utama, melainkan dari catatan-catatan Kuntowijoyo, yang berisi permenungan sebagai seorang sejarawan-budayawan yang gelisah terhadap arah ilmu sosial, agama, dan praksis kehidupan publik di Indonesia. Kuntowijoyo memperkenalkan ilmu sosial profetik sebagai ikhtiar epistemologis dan etis untuk melampaui positivisme yang kering nilai, sekaligus menghindari romantisme normatif agama yang ahistoris.

Dalam pembacaan itulah saya melihat sebuah ruang yang selama ini relatif tak diminati, yaitu ruang integrasi antara profetik dan kewargaan. Padahal, kewargaan (citizenship), baik sebagai konsep maupun praktik, tidak pernah benar-benar netral nilai. Ia selalu berkelindan dengan gagasan tentang manusia, masyarakat, kekuasaan, dan tujuan hidup bersama. Maka pertanyaan yang layak diajukan adalah, mungkinkah kewargaan dikembangkan bukan hanya sebagai status hukum atau kompetensi politik, tetapi juga sebagai praksis etis-transformatif yang berakar pada nilai profetik?

Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut dengan mengajukan gagasan kewargaan profetik, sebuah pendekatan kewargaan yang menempatkan warga negara bukan sekadar sebagai subjek hukum atau pemilih rasional, tetapi sebagai agen etis yang bertanggung jawab secara sosial, historis, dan transenden.

Profetik dalam Pemikiran Kuntowijoyo

Dalam buku Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi dan sejumlah esainya, Kuntowijoyo merumuskan profetik sebagai orientasi nilai yang bertumpu pada tiga pilar, yakni humanisasi, liberasi, dan transendensi. Ketiganya diambil dari pembacaan kreatif atas QS. Ali Imran [3]:110, yang oleh Kuntowijoyo ditransformasikan menjadi kerangka etik-sosial, bukan dogma teologis.

Humanisasi mengandaikan pemulihan martabat manusia dari proses dehumanisasi, baik oleh kekuasaan, pasar, maupun ideologi. Liberasi menunjuk pada pembebasan manusia dari struktur penindasan yang sistemik dan kultural. Sementara transendensi menjadi penyangga moral agar praksis sosial tidak jatuh pada relativisme atau nihilisme nilai.

Yang penting dicatat, profetik dalam kerangka Kuntowijoyo bukanlah ajakan formalisasi agama dalam negara, melainkan upaya objektivikasi nilai-nilai etis agama ke dalam ruang publik. Ia menolak teokrasi, tetapi juga mengkritik sekularisme yang meminggirkan dimensi moral-transenden dari kehidupan sosial.

Di titik inilah profetik memiliki resonansi kuat dengan diskursus kewargaan, khususnya di masyarakat plural seperti Indonesia.

Dalam literatur klasik, kewargaan kadang dipahami sebagai status legal, berupa hak dan kewajiban yang melekat pada individu dalam suatu negara. T.H. Marshall, misalnya, membagi kewargaan ke dalam hak sipil, politik, dan sosial. Dalam perkembangan mutakhir, kewargaan diperluas menjadi praktik partisipasi, identitas, bahkan kompetensi global-digital.

Namun, perlu diakui bahwa banyak praktik kewargaan kontemporer terjebak pada dua ekstrem. Di satu sisi, kewargaan direduksi menjadi proseduralisme politik, seperti memilih dalam pemilu, membayar pajak, dan menaati hukum. Di sisi lain, ia larut dalam aktivisme yang kadang kehilangan jangkar etis dan orientasi jangka panjang.

Dalam konteks Indonesia, krisis kewargaan tampak dalam berbagai gejala, seperti politik transaksional, intoleransi, apatisme publik, korupsi yang sistemik, serta melemahnya kepekaan terhadap penderitaan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa persoalan kewargaan bukan sekadar soal institusi, melainkan soal etos.

Di sinilah gagasan kewargaan profetik menjadi relevan sebagai tawaran etik dan praksis alternatif.

Kewargaan Profetik sebagai Sintesis Etis-Kreatif

Kewargaan profetik dapat dipahami sebagai orientasi kewargaan yang memadukan kesadaran hukum, partisipasi politik, dan tanggung jawab moral-transendental. Warga negara tidak hanya bertanya “apa hak saya?”, tetapi juga “apa makna tindakan saya bagi kemanusiaan, keadilan, dan masa depan bersama?”

Pertama, dalam dimensi humanisasi, kewargaan profetik menolak praktik politik yang merendahkan martabat manusia. Politik kebencian, manipulasi identitas, dan eksploitasi kemiskinan bertentangan secara langsung dengan etos profetik. Warga profetik memosisikan sesama warga bukan sebagai musuh politik, tetapi sebagai subjek bermartabat yang secara kebetulan saja berbeda pandangan.

Kedua, dalam dimensi liberasi, kewargaan profetik mendorong keberpihakan aktif pada kelompok yang terpinggirkan. Netralitas semu dalam situasi ketidakadilan justru memperkuat status quo. Dalam kerangka ini, partisipasi kewargaan tidak berhenti pada kritik wacana, tetapi mewujud dalam bentuk praksis advokasi, solidaritas sosial, dan keberanian sipil (civic courage).

Ketiga, dalam dimensi transendensi, kewargaan profetik menjaga agar tindakan publik tidak semata digerakkan oleh kepentingan jangka pendek atau kalkulasi utilitarian. Transendensi di sini jangan dipahami semata simbol religius, melainkan kesadaran bahwa kekuasaan, hukum, dan politik memiliki batas moral.

Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara, sesungguhnya memiliki landasan normatif yang selaras dengan gagasan profetik. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial merupakan nilai-nilai yang dapat dibaca secara profetik tanpa harus jatuh pada formalisasi agama.

Masalahnya sebetulnya bukan pada absennya nilai, tetapi pada kegagalan internalisasi nilai tersebut dalam praktik kewargaan. Pendidikan kewarganegaraan sering kali berhenti pada hafalan normatif, bukan pembentukan etos kritis dan empatik. Ruang publik dipenuhi ujaran moral, tetapi miskin teladan.

Kewargaan profetik menawarkan koreksi dengan menekankan pembentukan subjek warga yang reflektif, berani, dan bertanggung jawab. Ia menuntut keberanian untuk tidak larut dalam arus mayoritarianisme, serta kesediaan untuk membela yang benar meski tidak populer.

Lalu bagaimana dalam konteks Pendidikan?, boleh dibilang kewargaan profetik menantang pendekatan pedagogis yang terlalu kognitif dan legalistik. Pendidikan kewarganegaraan perlu bergerak ke arah pedagogi transformative, yang mengintegrasikan pengetahuan, nilai, dan aksi.

Mahasiswa dan siswa tidak cukup diajarkan tentang konstitusi dan lembaga negara, tetapi juga diajak merefleksikan ketidakadilan konkret di sekitarnya. Mereka perlu dilatih untuk berdialog lintas identitas, mengelola konflik secara etis, dan mengembangkan empati sosial.

Di sinilah pendidikan kewarganegaraan dapat bertemu kembali dengan misi profetik, yang membentuk manusia yang sadar akan perannya sebagai warga dunia sekaligus warga yang bertanggung jawab secara moral.

Kritik dan Batasan

Tentu, gagasan kewargaan profetik bukan tanpa risiko. Ada potensi resistensi dari kalangan yang “maaf” alergi terhadap istilah profetik karena dianggap sarat agama. Karena itu, penting untuk menegaskan bahwa profetik di sini adalah kategori etis dan epistemologis, bukan proyek ideologisasi agama.

Selain itu, kewargaan profetik harus waspada agar tidak terjebak pada moral absolutisme yang menutup ruang dialog. Justru, semangat profetik menuntut keterbukaan terhadap kritik dan koreksi, sebagaimana para nabi yang kerap berhadapan dengan kompleksitas sosial.

Karenanya, kewargaan profetik mengajak kita untuk melihat kewargaan bukan sekadar status administratif, melainkan panggilan etis. Menjadi warga negara berarti terlibat dalam pergulatan sejarah, memikul tanggung jawab sosial, dan menjaga nilai kemanusiaan di tengah godaan kuasa dan pasar.

Dalam dunia yang kian pragmatis dan sinis terhadap nilai, seperti yang kita saksikan saat ini, kewargaan profetik menawarkan harapan yang bersumber dari kesadaran etis, bukan utopia kosong. Ia tidak menjanjikan dunia tanpa konflik, tetapi menyediakan semacam kompas etis untuk menavigasi persoalan secara manusiawi dan bermartabat.

Sebagaimana profetik dalam pemikiran Kuntowijoyo bukan sekadar wacana, kewargaan profetik pun menemukan maknanya bukan dalam retorika, melainkan dalam tindakan nyata, meski kecil, tapi konsisten, dan berakar pada keberanian untuk berpihak pada kemanusiaan.