Etika Publik di Era Digital: Ketika Gaduh Menjadi Sunyi yang Menyakitkan

Konflik yang dulu berupa ruang fisik, kini bergeser menjadi ruang digital, media sosial. Kata-kata kasar, ujaran kebencian, nyinyir, telah berkerumun di sana. Diperburuk lagi dengan algoritma yang menjadikan konten viral.

Etika publik, dalam pandangan Jürgen Habermas, tumbuh dari keyakinan bahwa ruang publik yang sehat harus menjadi arena dialog rasional yang bebas, setara, dan terbuka. Dalam The Structural Transformation of the Public Sphere (1962), Habermas menggambarkan ruang publik sebagai wilayah diskursif tempat warga negara saling bertukar pendapat tanpa tekanan dari kekuasaan politik atau ekonomi.

Gagasan itu ia kembangkan lebih jauh dalam The Theory of Communicative Action (1981), di mana ia menekankan bahwa norma sosial hanya sah jika diterima secara rasional oleh semua pihak yang terdampak melalui diskusi tanpa paksaan. Etika publik, bagi Habermas, bukan sekadar sopan santun, melainkan praktik nalar kolektif dalam membangun konsensus sosial yang adil dan inklusif.

Sementara itu, Hannah Arendt menyuguhkan pendekatan yang lebih eksistensial. Dalam The Human Condition (1958), Arendt memperkenalkan konsep space of appearance—ruang publik di mana manusia tampil melalui tindakan dan bicara, dengan kebebasan dan tanggung jawab. Ruang ini menjadi panggung bagi pluralitas, tempat setiap individu hadir bukan sekadar sebagai warga, tapi sebagai pribadi yang unik dan bertanggung jawab. Tindakan politik, menurut Arendt, tidak lahir dari sistem atau hukum, melainkan dari keberanian manusia untuk memulai sesuatu yang baru, untuk tampil dan berbicara di hadapan yang lain. Inilah akar etika publik dalam makna yang paling mendalam: tanggung jawab akan kebebasan sendiri dan orang lain.

Jika Habermas berbicara tentang rasionalitas bersama, Arendt menekankan keberanian personal. Namun keduanya sepakat: ruang publik adalah fondasi peradaban demokratis.

Sayangnya, dalam era digital kini, ruang itu justru terkikis. Debat berubah menjadi sindiran, kritik menjadi cercaan, dan kehadiran manusia merosot menjadi performa algoritmik. Kita sedang menyaksikan etika publik yang kehilangan jiwa: ramai, tapi tak bernalar; viral, tapi tak bermakna.

Dulu, gaduh di ruang publik mudah dikenali: mikrofon dilempar, kursi ditendang, suara meninggi di layar TV. Kini, semua itu tampak mereda. Ruang parlemen lebih tenang, debat publik lebih rapi, dan percakapan formal terlihat lebih “beradab”.

Namun pertanyaannya: benarkah etika publik kita membaik?

Sayangnya tidak! Kebisingan itu tidak hilang, ia hanya bermigrasi. Kini ia bersembunyi di balik sarkasme, nyinyiran, ironi, dan emoji. Ia tidak berteriak, tapi berbisik menusuk. Ia hadir di kolom komentar YouTube, grup WhatsApp keluarga, hingga thread penuh satire di X (Twitter). Gaduh hari ini tidak lagi meledak, tapi menyebar—halus, sunyi, tapi menggerogoti.

Dari Debat ke Sindiran

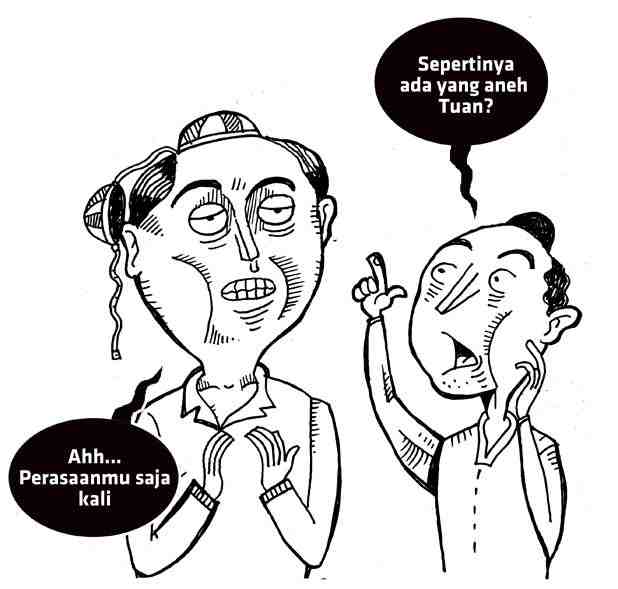

Kita hidup dalam era ketika orang makin enggan berdialog, tapi makin piawai menyindir. Ketika pendapat dibalas bukan dengan argumen, tapi dengan stiker lucu dan emoji tertawa. Ketika konten edukatif diserbu dengan komentar: “Sok tahu amat sih, Bang!” atau “Ngajarin siapa, lu?”

Ini bukan soal sopan santun belaka. Ini adalah sinyal dari keretakan etika publik: kegagalan kita menjaga cara berkomunikasi di ruang bersama. Etika publik seharusnya menjadi pagar batin agar masyarakat bisa mengelola perbedaan, mengungkapkan kritik, bahkan menertawakan sesuatu—tanpa kehilangan martabat orang lain sebagai sesama manusia.

Sayangnya, hari ini ruang publik kita lebih banyak diwarnai kemarahan pasif, penghinaan yang dibungkus canda, dan sindiran yang membunuh perlahan. Kita menyaksikan bagaimana tragedi jadi lelucon, kesalahan orang lain jadi bahan olok-olok, dan perbedaan pendapat dijawab dengan cercaan. Ruang publik menjadi ajang pelampiasan emosi, bukan percakapan bermutu yang mencerahkan.

Sebagian akar masalah ini terletak pada model pendidikan kita yang terlalu kognitif, tapi minim afektif. Kita didorong untuk cerdas, tapi jarang diajak untuk bijak. Kita diajarkan teknik debat, tapi tidak dibekali adab berdialog. Kita hafal pasal-pasal hukum, tapi tidak memahami ruh keadilan. Etika publik tidak cukup diajarkan di kelas—ia harus diteladankan dalam keseharian.

Namun teladan itu pun langka. Tokoh publik, elite politik, bahkan influencer keagamaan banyak yang ikut bermain dalam arena gaduh yang sama. Alih-alih meredam, mereka seringkali menyulut. Bahkan sebagian menjadikan sarkasme sebagai identitas, seolah kekasaran adalah bagian dari otentisitas.

Di sisi lain, media sosial—yang mestinya menjadi jembatan—justru memperparah. Algoritma bekerja membesarkan yang gaduh, memviralkan yang pedas. Konten yang kalem dan jernih tenggelam. Dunia digital menanamkan logika bahwa makin nyinyir, makin menarik. Maka tak heran jika yang tumbuh adalah generasi yang lebih berani mencela daripada mendengar, lebih mudah menyerang daripada memahami.

Apa yang terjadi di media sosial, lambat laun memengaruhi struktur batin masyarakat. Kita kehilangan rasa malu, kehilangan kendali bahasa, dan kehilangan kesabaran untuk mendengar. Dalam budaya klasik, dikenal istilah muru’ah —rasa malu yang luhur, yang menjadi pagar etika. Kini, pagar itu runtuh. Kita makin kehilangan muru’ah digital.

Lebih parah lagi, publik menjadi kebal terhadap luka. Ketika seorang tokoh dihina, sebagian orang menyebut: “Itu biasa, namanya juga publik.” Ketika seseorang bunuh diri akibat cyberbullying, orang berkata: “Ya harus kuatlah, masa selemah itu?”

Inilah wajah ruang publik yang sakit. Sebab dalam masyarakat yang sehat, perbedaan diolah, bukan dijadikan senjata. Kritik dijalankan dengan cinta, bukan dendam. Humor menyatukan, bukan menghina. Kita sedang mengalami krisis relasi antarwarga dalam bentuk paling mendasar: hilangnya empati.

Jalan Pulang Etika

Etika publik tidak bisa dibangun dengan ceramah atau undang-undang saja. Ia perlu ekosistem. Sekolah, rumah, masjid, dan media harus bergerak bersama. Pendidikan karakter harus diturunkan ke praktik komunikasi. Bukan sekadar nilai di rapor, tapi dalam cara siswa menanggapi temannya yang beda pandangan.

Ulama dan pemuka agama pun harus hadir lebih aktif di ruang digital, bukan untuk berdebat keras, tapi untuk menanamkan etika adab dan kesabaran. Pendekatan tasawuf dan hikmah para kiai bisa menjadi penyejuk dalam algoritma yang panas dan gaduh.

Media juga perlu memberi panggung pada suara yang jernih. Kita lelah disuguhi suara yang keras dan gaduh. Masyarakat membutuhkan ruang baru—bukan yang sepi dari kritik, tapi yang sarat dengan etika dan kehalusan nalar.

Etika publik bukan sekadar tata krama. Ia adalah fondasi peradaban. Dan hari ini, peradaban kita sedang terancam bukan oleh perang senjata, tapi oleh runtuhnya cara kita memperlakukan sesama. Kita bisa berbeda, kita boleh mengkritik, tapi jangan pernah kehilangan adab. Karena, seperti kata Gus Dur, “Yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.” Diam adalah emas kalau kita tidak bisa bicara dan memberikan komen yang baik. “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka bicaralah yang baik atau diam”, sabda Nabi Saw. (HR. Bukhari dan Muslim).