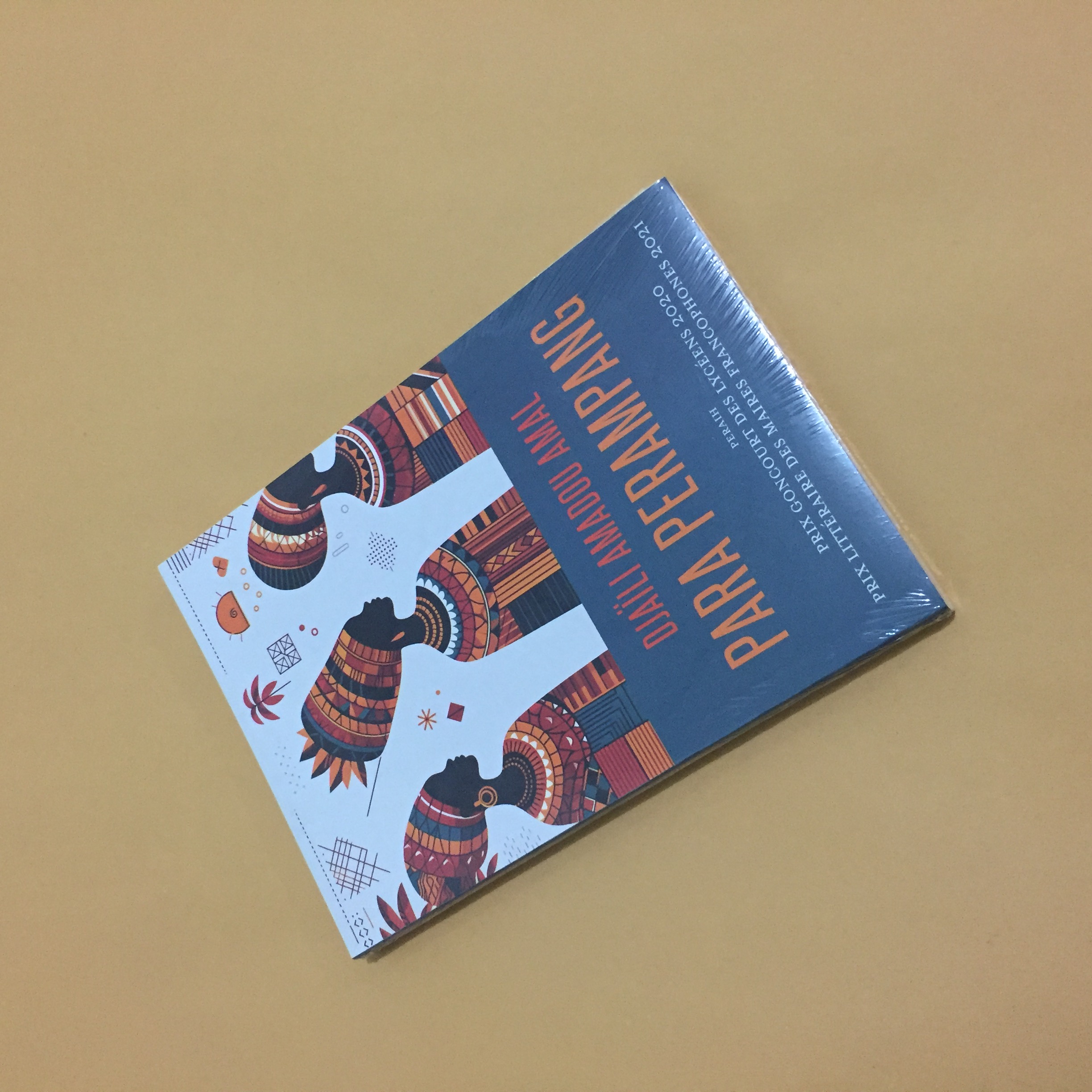

Para Perampang: Munyal atau Cara Halus Membunuh Mimpi

Lelaki yang patah pucuk menjaga dirinya sendiri selalu menemukan cara paling elegan untuk menyebut kegagalannya sebagai "takdir".

“Munyal defan hayre,” sebuah pepatah Fulani berbunyi: kesabaran bisa memasak batu. Sebuah kalimat semenjana, puitis, dan tampak agung, tetapi juga mengandung ancaman yang samar. Sebuah perintah yang melintasi generasi, memaksa tubuh perempuan untuk mengeraskan dirinya sendiri hingga serupa batu. Kesabaran di sini bukan sekadar kebajikan universal, melainkan sebuah disiplin sosial yang ditanamkan ke dalam darah, sebuah etika yang menjelma rantai.

Dalam novel Para Perampang (Les impatientes) karya Djaili Amadou Amal, pepatah itu menjadi nyanyian latar yang terus-menerus bergema di telinga tiga perempuan muda Fulani: Ramla, Hindou, dan Safira. Mereka adalah suara-suara yang biasanya dikuburkan oleh tradisi, tetapi di sini berbicara dengan lantang melalui halaman-halaman sebuah novel. “Kesabaran, putri-putriku! Munyal,” seru sang ayah dalam adegan pembuka, menegaskan bahwa jalan hidup perempuan sudah ditentukan: tunduk pada suami, pasrah pada nasib, dan menganggap penderitaan sebagai ujian ilahi.

Akan tetapi, di balik perintah itu ada luka yang menganga. Ramla dipaksa meninggalkan cintanya dan cita-citanya menjadi apoteker; Hindou dipaksa menyerahkan tubuhnya kepada sepupu yang pemabuk; Safira dipaksa menerima madu baru di rumah tangga yang sudah lama ia bangun. Kesabaran, yang seharusnya menjadi oase batin, berubah menjadi jeruji besi yang tak terlihat.

Di sinilah Amal menulis bukan hanya sebuah novel, melainkan sebuah dokumen sejarah emosional. Ia membuka pintu ke ruang-ruang gelap yang selama ini diselimuti kata “tradisi” dan “kehormatan.” Membaca novel ini sama halnya dengan mendengar sebuah paduan suara lirih perempuan Afrika yang dipaksa untuk bungkam, tetapi justru memilih untuk bersaksi.

Dogma yang Membungkam

Ada kata yang berulang-ulang seperti mantra dalam novel Djaili Amadou Amal: munyal. Sebuah kata Fulani yang berarti kesabaran, tetapi juga penyerahan, kepasrahan, bahkan penghapusan diri. Sejak halaman pertama, ia hadir sebagai nasihat seorang ayah kepada putrinya: “Kesabaran, putri-putriku! Munyal. Itulah nilai utama dalam pernikahan dan kehidupan”. Kalimat itu bukan sekadar pesan seorang bapak; ia adalah doktrin kultural yang mengikat seluruh perempuan Fulani sejak lahir hingga mati.

Munyal dipresentasikan sebagai fondasi agama, adat, dan identitas etnis. Ia ditempatkan setinggi langit: sebuah kebajikan yang, jika tidak dipatuhi, akan menjatuhkan perempuan ke dalam neraka sosial. Namun, sebagaimana Amal tunjukkan, munyal lebih sering berfungsi sebagai senjata retorika kaum lelaki untuk menundukkan perempuan. Dengan munyal, ayah-ayah bisa menyerahkan putri mereka kepada lelaki yang tidak mereka cintai. Dengan munyal, seorang istri pertama seperti Safira dipaksa menerima kehadiran madu yang ia benci. Dengan munyal, seorang gadis belia seperti Hindou harus menahan ketakutan menghadapi malam pertama bersama sepupunya yang pemabuk.

Munyal, dalam novel ini, adalah wajah paling halus dari patriarki: bukan cambuk, bukan rantai, bukan penjara besi, melainkan kata-kata yang diwariskan sebagai kebijaksanaan. Tetapi justru di situlah bahayanya: ia membungkus kekerasan dengan selimut moralitas. Ia memberi kesan bahwa penderitaan adalah bentuk kemuliaan. Bahwa perempuan yang taat adalah perempuan yang paling sabar, paling hening, paling sedikit menuntut.

Kata itu di Kamerun telah menjadi azimat, tetapi jimat yang mematikan. Amal, dengan kegetiran sekaligus keberanian, mengupasnya hingga telanjang: munyal bukan lagi kebajikan, melainkan belenggu. Ia adalah bukti bagaimana bahasa bisa menjadi alat represi yang lebih kuat tinimbang cambuk atau jeruji.

Pertanyaan yang muncul kemudian: sampai kapan perempuan harus “memasak batu” dengan kesabaran yang tak berujung? Sampai kapan munyal harus menjadi satu-satunya doa yang diizinkan keluar dari bibir mereka?

Cinta, Pendidikan, Kekalahan

Ramla adalah gadis yang membawa mimpi kecil di tengah padang kering tradisi yang begitu keras. Ia ingin menjadi apoteker, mengecap bangku universitas, dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah keluarganya, membuktikan bahwa seorang perempuan bisa berdiri di ruang publik dengan kepalanya tegak.

Ia juga jatuh cinta, pada Aminou, seorang pemuda yang belajar telekomunikasi di Tunisia. Cinta itu semenjana, bersih, dan bagi Ramla, adalah jalan keluar dari takdir yang disusun tanpa persetujuannya. Akan tetapi justru kesemenjanaan itulah yang menakutkan bagi ayah dan paman-pamannya.

Pernikahan, bagi keluarga Fulani Ramla, bukanlah tentang cinta atau masa depan dua jiwa. Pernikahan adalah aliansi ekonomi, kontrak sosial yang harus dipatuhi seperti hukum alam. Maka ketika pamannya memutuskan untuk menyerahkannya kepada seorang lelaki tua kaya bernama Hadji Issa, Ramla tidak lagi memiliki suara. Suara itu dipatahkan bahkan sebelum sempat meninggi. “Kamu akan menikah dengan siapa yang kami suruh kamu nikahi,” ujar ayahnya, dingin dan penuh wibawa.

Di sinilah Ramla mewakili satu wajah perlawanan yang paling getir. Ia bukan hanya menolak lelaki yang dipilihkan untuknya, ia juga menolak definisi tunggal ihwal kehidupan seorang perempuan. Baginya, pendidikan bukan sekadar seragam sekolah atau gelar; ia adalah pintu menuju dunia yang lebih luas, dunia yang menjanjikan pilihan. Tetapi dunia itu runtuh seketika ketika keluarga menukar masa depan Ramla dengan keuntungan bisnis, status sosial, dan hubungan politik.

Novel ini memperlihatkan ironi besar: seorang gadis cerdas, cantik, dan penuh cita-cita dipuja oleh masyarakat bukan karena kecerdasannya, tetapi karena ia berhasil “meluluhkan” seorang lelaki kaya yang sebelumnya dikenal monogamis. Ramla dijadikan piala, bukan manusia. Cintanya kepada Aminou dianggap “kekanak-kanakan,” mimpinya tentang pendidikan dianggap “kesombongan.”

Kekalahan Ramla bukan hanya kekalahan personal. Ia adalah kekalahan simbolis bagi seluruh perempuan muda yang berharap bisa merengkuh cinta dan pengetahuan tanpa harus tunduk pada kompromi patriarki. Ramla akhirnya berjalan ke pelaminan dengan tubuh yang bersetai-setai, dan di dalam dirinya, suara yang tidak lagi percaya pada kemungkinan kebebasan.

Kesedihan Ramla bukan hanya tentang kehilangan seorang kekasih. Ia adalah kesaksian tentang bagaimana sebuah masyarakat bisa membunuh mimpi perempuan dengan kata yang terdengar agung: kesabaran.

Tubuh yang Dijadikan Tebusan

Jika Ramla adalah wajah perlawanan yang dikalahkan, maka Hindou adalah wajah pengorbanan yang dipaksa. Ia dijodohkan dengan Moubarak, sepupu yang terkenal pemabuk, pecandu narkoba, dan pernah melecehkan pembantu ibunya. Sebuah rahasia busuk yang dikubur keluarga, lalu ditutupi dengan selembar kain putih bernama “pernikahan.” Pernikahan dijadikan obat, sementara tubuh Hindou dijadikan tebusan.

Kisah Hindou memperlihatkan bagaimana tubuh perempuan dalam masyarakat patriarkal sering diperlakukan sebagai sebuah obat yang diharapkan bisa “menjinakkan” laki-laki. Tatkala Moubarak tak terkendali, keluarganya percaya bahwa pernikahan dengan seorang gadis muda yang penurut akan membuatnya lebih bertanggung jawab. Dengan kata lain, Hindou bukan dilihat sebagai manusia dengan kehendak, melainkan sebagai terapi. Ia sebuah instrumen sosial untuk mengatur ulang perilaku laki-laki.

Hindou membawa ketakutan yang ia sembunyikan dari semua orang di balik pesta pernikahan yang meriah. Dalam percakapan lirih dengan Ramla, ia mengaku: “Suatu hari, dia menyeretku ke kamarnya dan mencoba menciumku … dia berjanji akan membalas dendam pada malam pernikahan kita.” Kata-kata ini menggigilkan, karena ia mengubah malam pertama yang dalam budaya populer sering dipuja sebagai momen sakral menjadi ancaman, sebuah vonis penyerahan diri.

Hindou adalah potret perempuan yang dipaksa menerima suami bukan hanya tanpa cinta, tetapi dengan rasa jijik dan ngeri. Ia hidup di bawah bayang-bayang kekerasan yang sudah ia saksikan bahkan sebelum pernikahan dimulai. Ia tahu apa yang menantinya: bau alkohol di ranjangnya, tangan nan kasar, ancaman yang mungkin berubah menjadi kenyataan setiap malam.

Novel Amal menempatkan Hindou di jantung tragedi ini untuk menunjukkan sesuatu yang lebih besar: bagaimana sebuah masyarakat bisa menggunakan perempuan sebagai alat penyelamat reputasi keluarga. Tinimbang mengakui kegagalan mendidik seorang putra, lebih mudah bagi keluarga untuk “memberinya istri.” Akan tetapi dalam tindakan itu, seorang gadis dikorbankan, tubuhnya ditukar demi menjaga wajah keluarga.

Hindou adalah tubuh yang dijadikan tambal sulam moral. Ia tidak hanya kehilangan haknya untuk memilih, tetapi juga kehilangan rasa aman paling dasar. Ia adalah pengingat getir bahwa dalam masyarakat tertentu, pernikahan bukan janji suci, melainkan barter: kehormatan keluarga ditukar dengan penderitaan seorang anak perempuan.

Luka Istri Pertama

Jika Ramla adalah gadis muda yang kehilangan masa depan, dan Hindou adalah tubuh yang dipaksa membayar utang moral keluarga, maka Safira adalah wajah lain dari penderitaan: ia adalah istri pertama yang harus menelan kepahitan poligami. Safira tidak muda lagi, tidak pula seorang perawan yang dibalut fantasi masa depan. Ia adalah perempuan matang yang telah membangun rumah tangga dengan penuh kesetiaan. Namun, kesetiaan itu justru menjadi alasan mengapa ia dipaksa menerima perempuan lain yang dibawa masuk ke rumah suaminya.

Safira, dalam novel Para Perampang, adalah potret perempuan yang tersingkir dalam diam. Ketika Ramla, gadis cantik yang jauh lebih muda, diperkenalkan sebagai istri baru, Safira sudah tahu posisinya: ia akan tetap disebut daada-saaré, istri pertama, pilar rumah, tetapi pada saat yang sama ia juga akan menjadi “sasaran tinju” rumah tangga. Sebuah peran yang secara ironis dipuja sekaligus direndahkan: ia adalah penjaga harmoni, tetapi juga tong sampah emosi semua orang.

Yang paling melukai dari Safira bukan hanya kenyataan bahwa suaminya mendua, melainkan tuntutan agar ia sabar, munyal, menerima semua itu dengan kepala tertunduk. Poligami dipoles sebagai “kehendak Tuhan” atau “kebanggaan keluarga.” Safira diminta untuk menjadi perempuan nan bijak: menutup rapat-rapat rasa cemburu, menahan amarah, dan bahkan membimbing istri muda seakan-akan ia seorang ibu. Dengan kata lain, ia dipaksa berperan ganda: sebagai korban dan sekaligus pengasuh bagi orang yang merebut tempatnya.

Safira adalah bukti bagaimana patriarki bekerja bukan hanya lewat laki-laki, tetapi juga melalui institusi perkawinan yang dianggap suci. Ia menjadi simbol perempuan yang, meskipun sudah mengabdi, tetap tidak pernah benar-benar aman dari kehilangan. Kesetiaannya tidak membawanya ke ruang aman; justru membuatnya semakin terikat pada jerat tradisi.

Amal menulis Safira dengan kelembutan nan pahit. Ia bukan sekadar tokoh fiksi, melainkan gema dari ribuan istri pertama yang dipaksa hidup berdampingan dengan madu, atas nama agama, adat, atau kepentingan politik. Luka Safira adalah luka yang tidak berdarah, tapi menganga: luka harga diri, luka yang diwariskan dari generasi ke generasi perempuan, yang diajarkan bahwa kesabaran adalah mahkota, meski sesungguhnya ia adalah belenggu.

Kesabaran, Patriarki, & Tafsir Agama

Tidak ada kata yang lebih sering dipakai untuk membenarkan penderitaan perempuan selain kata kesabaran. Ia terdengar begitu suci, seakan-akan setiap air mata adalah doa, setiap luka adalah pahala. Akan tetapi Djaili Amadou Amal, lewat Para Perampang, menunjukkan bagaimana kesabaran dapat berubah menjadi jebakan. Munyal bukan sekadar nasihat moral; ia adalah pilar ideologis yang menopang patriarki, diperkuat oleh adat dan tafsir agama.

Dalam novel ini, para ayah, paman, dan ulama kecil-kecilan menggunakan munyal untuk mendisiplinkan perempuan. “Mulai saat ini, kalian masing-masing menjadi milik suami kalian dan wajib tunduk sepenuhnya kepadanya, sebagaimana ditetapkan oleh Allah.” Kalimat ini mengandung sesuatu yang lebih dari sekadar tradisi: ia adalah sebuah dogma yang menafsirkan agama sebagai legitimasi dominasi laki-laki. Padahal, di balik dalil itu, yang sesungguhnya sedang dibela adalah status sosial, kepentingan ekonomi, dan kehormatan keluarga.

Di sinilah Amal menelanjangi kontradiksi: agama yang seharusnya memberi keadilan dan kasih, justru dipelintir menjadi hukum kepatuhan buta. Tradisi yang seharusnya menjadi perekat komunitas, justru menjadi penjara bagi perempuan. Munyal dipakai untuk menutup mulut Ramla ketika ia ingin menolak pernikahan. Munyal dipakai untuk menenangkan Hindou ketika ia ketakutan menghadapi suami pemabuk. Munyal pula yang menekan Safira agar menerima poligami dengan senyum palsu.

Yang lebih memilukan adalah bagaimana kata ini diwariskan antarperempuan sendiri. Para ibu, bibi, bahkan nenek dalam cerita ini mengulang nasihat yang sama: sabar, sabar, sabar. Mereka tidak jahat; mereka hanya mewariskan satu-satunya strategi bertahan yang mereka kenal. Kesabaran berubah menjadi warisan turun-temurun, seperti kain tenun yang terus dipakai meski sudah robek.

Namun Amal bertanya: apakah kesabaran yang menutup mulut dan membungkam luka masih bisa disebut kebajikan? Ataukah ia sudah bertransformasi menjadi bentuk paling halus dari kekerasan? Pertanyaan ini bukan hanya milik Kamerun. Ia adalah pertanyaan global dari pernikahan paksa di Asia Selatan, poligami di Timur Tengah, hingga tuntutan “sabar” pada perempuan pekerja migran di Indonesia.

Kesabaran, ketika dipelintir oleh patriarki, bukan lagi doa. Ia adalah strategi kekuasaan. Dan novel ini mengajukan gugatan semenjana tetapi mendasar: saatnya merebut kembali arti kesabaran, agar ia bukan lagi penjara, melainkan ruang bernapas.

Nyanyian Perlawanan Perempuan Afrika

Para Perampang bukan hanya kisah tiga perempuan Fulani, melainkan semacam elegi kolektif. Djaili Amadou Amal menulisnya bukan sekadar sebagai novelis, melainkan sebagai saksi dan penyintas. Seorang perempuan Kamerun yang tahu bagaimana kata munyal bisa mengiris lebih tajam dari pisau. Dengan gaya lirih tetapi penuh bara, ia menyalin ke dalam kata-kata apa yang selama ini ditahan oleh mulut-mulut perempuan: jeritan yang ditekan, ketakutan yang dipendam, luka yang dinormalisasi.

Di Benua Afrika, tradisi sering dipuja sebagai warisan, sebagai sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh kritik. Walakin Amal berani memecahkan cermin itu. Ia menunjukkan bahwa tradisi tidak selalu indah; bahwa di balik pesta pernikahan yang penuh musik dan tarian, ada gadis yang menangis diam-diam di kamar; bahwa di balik doa restu, ada tubuh yang digiring menuju ranjang yang tak pernah ia kehendaki. Novel yang diterjemahkan dari bahasa Prancis oleh Lisa Soeranto ini (Marjin Kiri, 2024), dengan demikian, adalah sebuah testimoni—bukan hanya tentang tiga tokoh fiksi, tetapi tentang ribuan perempuan yang hidup dalam kondisi serupa.

Ada kekuatan khusus ketika seorang perempuan menuliskan penderitaan perempuan lain. Ia mengubah kesedihan pribadi menjadi nyanyian perlawanan. Laksana paduan suara yang awalnya lirih, tetapi semakin lama semakin membahana. Ramla, Hindou, dan Safira memang kalah oleh sistem, tetapi kisah mereka, dalam bentuk narasi, justru memenangkan sesuatu yang lebih besar: ruang untuk didengar. “Di ujung kesabaran, terdapat langit,” tulis Amal, mengutip pepatah Afrika. Pepatah itu, dalam konteks novel, menjadi paradoks. Di ujung kesabaran, barangkali memang ada langit, tapi langit itu hanya bisa dicapai jika suara perempuan berhenti dibungkam.

Novel ini lahir dari Kamerun, tetapi resonansinya menyeberangi benua. Dari Delhi hingga Jakarta, dari Lagos hingga Istanbul, suara Amal bersentuhan dengan nasib perempuan lain yang menghadapi bentuk patriarki berbeda, tetapi dengan logika yang sama: kesabaran sebagai keharusan, bukan pilihan. Dengan demikian, Para Perampang adalah nyanyian perlawanan feminis Afrika yang merangkul dunia, menuntut solidaritas lintas batas, lintas bahasa, lintas sejarah.

Kesabaran yang Retak

Pada akhirnya, Para Perampang bukan hanya kisah tiga perempuan di Kamerun, melainkan sebuah cermin yang memantulkan wajah dunia. Dari Ramla kita melihat mimpi yang dipatahkan; dari Hindou, tubuh yang dijadikan tambal sulam moral; dari Safira, kesetiaan yang berbuah luka. Tiga wajah ini bergabung menjadi satu potret getir: bagaimana kesabaran yang semula dimuliakan, dapat menjelma sebagai belenggu.

Djaili Amadou Amal meneroka dengan keberanian yang tak biasa. Ia menyodorkan kenyataan yang tak bisa lagi diselubungi kata adat atau agama. Ia berkata dengan lantang bahwa kesabaran, ketika dipakai untuk membungkam, bukan lagi kebajikan. Ia adalah bentuk kekerasan yang paling sunyi, paling licin, karena ia dibungkus dalam doa dan restu.

Bagi pembaca di luar Afrika, novel ini terasa dekat justru karena ia mengangkat sesuatu yang universal: tuntutan agar perempuan menanggung lebih banyak, berdiam lebih lama, mengorbankan lebih besar. Semua atas nama cinta, keluarga, atau Tuhan. Di sinilah suara Amal menemukan resonansi global. Ia menunjukkan bahwa munyal punya nama lain di berbagai belahan dunia, tetapi dampaknya sama: perempuan kehilangan hak atas hidupnya sendiri.

Namun, kesabaran itu kini retak. Melalui novel ini, Amal mengubah bisikan menjadi teriakan, air mata menjadi tinta. Ia membuka jalan bagi pembaca untuk melihat bahwa di balik wajah tenang perempuan yang “sabar,” ada samudra yang bergolak, menunggu saat untuk menghantam. Barangkali, di sanalah, pada retakan itu, harapan sebuah langit baru mulai terlihat.

Mungkin inilah ironi terbesar dari dunia kita: lelaki yang patah pucuk menjaga dirinya sendiri selalu menemukan cara paling elegan untuk menyebut kegagalannya sebagai “takdir”, lalu menyerahkannya pada pundak perempuan dengan embel-embel kesabaran. Batu pun diminta dimasak, seakan dapur perempuan bisa menjelma tungku mukjizat.

Para Perampang membuat kita bertanya: sampai kapan perempuan harus bersabar menunggu dunia belajar “memasak” nasibnya sendiri? Jika kesabaran benar-benar bisa memasak batu, barangkali kita sudah kenyang sejak berabad-abad lalu. Dan kaum lelaki tinggal antre di dapur sejarah, minta tambah porsinya.