Muhammadiyah, Modernitas, dan Bayang-Bayang Jawa

Di mata Nakamura, Muhammadiyah adalah bukti bahwa agama bisa menjadi tenaga pendorong modernitas, bukan penghalang.

Kotagede. Sebuah nama yang mengandung gema sejarah. Aroma dupa masih tercium dari rumah-rumah tua di jalan-jalannya yang sempit, bercampur dengan suara palu para pengrajin perak. Di alun-alunnya berdiri pohon beringin tua (waringin sepuh) yang menjadi saksi bisu pergantian zaman. Dari balik bayang-bayang pepohonan inilah, pada awal abad ke-20, muncul cahaya lain: bulan sabit Muhammadiyah.

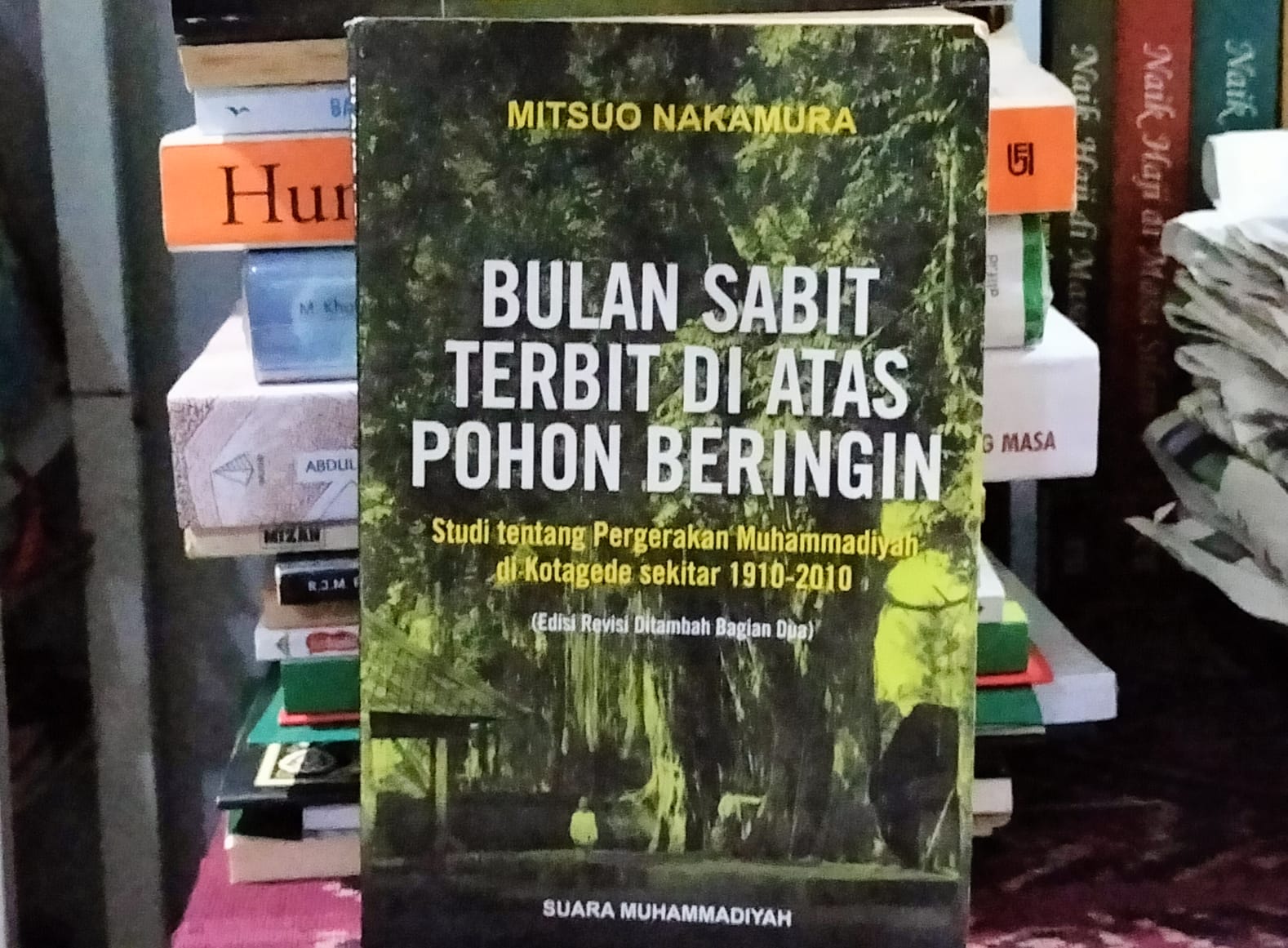

Mitsuo Nakamura (92 tahun), antropolog senior Jepang, menulis karya klasik The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town, c. 1910s-2010 (ISEAS, 2012) dengan mata seorang pengembara dan telinga seorang penafsir. Ia tak sekadar menulis sejarah organisasi, melainkan melukis tarian panjang antara agama, budaya, dan modernitas. Muhammadiyah, baginya, bukan hanya institusi keagamaan, melainkan simbol perubahan sosial yang tumbuh di jantung masyarakat Jawa.

Namun, apakah bulan sabit itu selalu bercahaya? Ataukah ia kadang meredup, tenggelam dalam kabut stagnasi, tergilas oleh arus globalisasi dan demokratisasi? Inilah pertanyaan yang berulang dalam catatan Nakamura, dan yang hingga kiwari tetap bergema. Kotagede adalah panggung kecil, tetapi di situlah kita bisa membaca naskah besar tentang Islam, modernitas, dan paradoks Jawa.

Antara Beringin dan Bulan Sabit

Kotagede adalah sebuah kota kecil yang menyimpan jejak kerajaan besar. Di balik gang-gang sempit yang berliku, kita menemukan pasar perak yang bising, rumah-rumah joglo dengan tembok yang menua, dan makam raja-raja Mataram yang terbungkus aura sakral. Pohon beringin tua yang berdiri di halaman masjid agung menjadi simbol dari keajegan tradisi: akar yang menjalar tak kenal batas, cabang yang melindungi, sekaligus mitos yang menjerat.

Di sinilah Muhammadiyah, gerakan Islam modernis yang lahir dari gagasan Ahmad Dahlan, menemukan ladang tumbuhnya. Nakamura mencatat paradoks awal: sebuah gerakan yang bertujuan “membersihkan” Islam dari kemenyan, sesajen, dan doa-doa kepada arwah leluhur justru menemukan dukungan di masyarakat yang selama berabad-abad bergantung pada tradisi itu (Nakamura, 2012, hlm. 13). Bulan sabit yang dimaksud Nakamura tidak datang dari langit asing, melainkan muncul dari balik beringin itu sendiri.

Nakamura meneroka bahwa sejak awal abad ke-20, Kotagede dihuni para pedagang perak dan pengrajin yang makmur, tapi tidak identik dengan kesalehan santri. Mereka adalah abangan: Muslim nominal yang lebih akrab dengan adat dan ritual sinkretik tinimbang tafsir literal al-Qur’an dan Hadis. Namun, justru dari kalangan inilah Muhammadiyah menemukan pendukung, yaitu orang-orang yang menginginkan perubahan dan melihat pendidikan modern dan tata kelola sosial yang lebih rasional sebagai jalan untuk bertahan di era kolonial dan pascakolonial (Nakamura, 2012, hlm. 42-44).

Paradoks ini memperlihatkan wajah ganda Kotagede: kota yang di satu sisi masih bernaung di bawah bayang-bayang kejawen, dan di sisi lain mulai menatap modernitas melalui sekolah-sekolah Muhammadiyah, rumah sakit, serta pengajian yang tidak lagi berbahasa Arab melainkan Jawa. Nakamura menunjukkan betapa gerakan ini tak sekadar agama, melainkan strategi sosial: sebuah cara untuk menata ulang masyarakat yang tercerabut oleh kolonialisme, perang, dan urbanisasi (Nakamura, 2012, hlm. 46). Namun, bayangan beringin tak pernah benar-benar hilang. Meski Muhammadiyah berusaha memurnikan praktik keagamaan, tradisi lokal terus mencari jalan untuk hidup. Ritual syawalan keluarga besar, peringatan kematian, hingga penghormatan pada leluhur tetap berlangsung, meski kadang diberi baju baru bernama “kebudayaan”. Di titik ini, Kotagede menjadi laboratorium tentang bagaimana Islam modernis dan tradisi Jawa saling merangkul sekaligus saling menegasikan.

Maka, bulan sabit di Kotagede bukanlah cahaya yang murni. Ia selalu berkilau di atas bayang-bayang beringin: kadang menyorotinya, kadang dikaburkan olehnya. Di sinilah kekuatan narasi Nakamura: menunjukkan bahwa modernitas Islam di Jawa bukanlah jalan lurus, melainkan lorong berliku penuh paradoks (Nakamura, 2012, hlm. 49).

Muhammadiyah sebagai Motor Modernitas

Di sinilah kekuatan narasi Nakamura: Tatkala memasuki Kotagede, Mitsuo Nakamura menemukan bahwa Muhammadiyah bukan sekadar organisasi keagamaan. Ia adalah mesin sosial yang berdenyut dalam tubuh kota. Dari mushola kecil hingga sekolah menengah, dari rumah sakit sederhana hingga jaringan amal usaha yang meluas, Muhammadiyah menanamkan modernitas ke dalam kehidupan sehari-hari (Nakamura, 2012, hlm. 93).

Nakamura menuliskan dengan detail bagaimana gerakan ini mengubah wajah masyarakat. Pendidikan menjadi pintu masuk utama: sekolah-sekolah Muhammadiyah menawarkan ilmu pengetahuan umum di samping pendidikan agama, membuka akses bagi anak-anak pedagang, tukang perak, hingga wong cilik yang sebelumnya tidak mengenal alfabet latin. Klinik dan rumah sakit memberi layanan kesehatan yang terjangkau, menjadikan dakwah tidak hanya soal ceramah, tetapi juga soal merawat tubuh yang sakit (Nakamura, 2012, hlm. 93-94). Dengan begitu, Islam hadir bukan semata di mimbar, tetapi juga di meja belajar dan ruang perawatan.

Salah satu penanda transformasi yang paling konkret adalah pertumbuhan masjid. Jika pada awal 1970-an Kotagede hanya memiliki dua masjid besar, pada 2010 jumlahnya meningkat hingga lebih dari lima puluh (Nakamura, 2012, hlm. 255-256). Masjid bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan pusat aktivitas sosial: pertemuan remaja, arisan ibu-ibu, hingga diskusi politik lokal. Melalui masjid, Muhammadiyah membangun jaringan sosial yang mengikat individu pada komunitas.

Buku ini memperlihatkan optimisme khas Nakamura: keyakinan bahwa Muhammadiyah adalah motor reformasi sosial yang stabil dan berkelanjutan. Dalam tulisannya di tahun 1980-an, ia bahkan menegaskan bahwa Muhammadiyah mampu menjawab tantangan zaman karena berhasil menghubungkan ajaran Islam dengan kebutuhan praktis masyarakat: pendidikan, kesehatan, dan solidaritas sosial (Nakamura, 2012, hlm. 208). Di mata Nakamura, Muhammadiyah adalah bukti bahwa agama bisa menjadi tenaga pendorong modernitas, bukan penghalang.

Akan tetapi, optimisme itu juga mengandung jebakan. Dengan menekankan pencapaian-pencapaian institusional, Nakamura terkadang mengabaikan retakan kecil di dalam tubuh gerakan. Keberhasilan mendirikan sekolah tidak selalu sejalan dengan kualitas pendidikan yang merata. Pertumbuhan masjid tidak otomatis berarti pertumbuhan pemikiran kritis. Kritik dari kalangan muda Muhammadiyah sendiri menyoroti bahaya stagnasi kepemimpinan dan rasa puas diri yang melemahkan gerakan (Nakamura, 2012, hlm. 290). Di titik inilah kita perlu bertanya: apakah Muhammadiyah benar-benar motor modernitas, atau hanya mesin besar yang menjaga dirinya tetap hidup?

Meski demikian, tidak bisa disangkal bahwa Muhammadiyah telah memberi infrastruktur sosial yang memungkinkan masyarakat Kotagede bertahan di tengah guncangan perubahan. Dari kolonialisme, perang kemerdekaan, Orde Baru, hingga Reformasi, organisasi ini hadir sebagai jangkar (Nakamura, 2012, hlm. 371). Nakamura menangkap dinamika itu dengan detail seorang etnografer, sekaligus dengan simpati seorang sahabat.

Kritik dan Retakan

Optimisme Mitsuo Nakamura terhadap Muhammadiyah di Kotagede tidak pernah sepi dari kritik. Salah satu yang paling menhunjam datang dari dalam tubuh Muhammadiyah sendiri. Khoiruddin Bashori, putra seorang ketua cabang Muhammadiyah Kotagede dan intelektual Muhammadiyah yang kemudian menjadi rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, menyebut tulisan Nakamura sebagai contoh “optimisme berlebihan”. Ia menanggapi sebuah artikel Nakamura tahun 1980 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah, karena kemampuannya melakukan reformasi sosial secara berkesinambungan, akan selalu siap menghadapi tantangan zaman. Bagi Khoiruddin, pandangan ini terlalu bahari untuk kenyataan.

Apa yang ia maksud? Kotagede, yang dulu dipandang sebagai kantong Muhammadiyah, justru terasa “hidup segan, mati tak mau”. Aktivisme yang bergelora di awal abad ke-20 perlahan memudar. Transfer nilai antargenerasi terputus. Anak-anak muda, alih-alih menjadi motor penggerak, kerap lebih akrab dengan budaya populer global tinimbang pengajian rutin. Semangat purifikasi dan modernisasi yang dulu menjadi kebanggaan kiwari seperti terperangkap dalam formalitas organisasi.

Nakamura tentu menyadari adanya stagnasi. Dalam edisi kedua bukunya, ia menambahkan bab tentang tantangan pasca-Reformasi: pluralisme agama, demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi (Nakamura, 2012, hlm. 311). Akan tetapi, meskipun ia mencatat gejala kemunduran, nada tulisannya masih kerap melayang ke optimisme, seolah Muhammadiyah selalu punya potensi untuk bangkit kembali. Di sinilah jurang antara pandangan etnografer asing dan kritik internal muncul: bagi peneliti luar, setiap organisasi sosial yang bertahan seabad adalah bukti daya hidup; bagi kader internal, yang mereka rasakan justru kelesuan, fragmentasi, dan krisis imajinasi. Kritik liyan datang dari arah yang lebih struktural. Muhammadiyah berhasil membangun sekolah dan rumah sakit, tetapi seringkali terjebak pada rutinitas birokrasi. Amal usaha menjadi kebanggaan sekaligus beban. Ketika sekolah lebih sibuk mengejar akreditasi ketimbang menumbuhkan nalar kritis, ketika rumah sakit harus bersaing dalam logika pasar, di situlah idealisme awal mulai terkikis. Pertanyaan semenjana pun muncul: apakah Muhammadiyah masih menggerakkan masyarakat, atau justru masyarakatlah yang menggerakkan Muhammadiyah agar tetap bertahan?

Tulisan ini mengajak kita melihat retakan itu bukan sebagai kegagalan total, melainkan sebagai cermin keterbatasan gerakan sosial berbasis agama di era modern. Muhammadiyah lahir dari semangat purifikasi, tetapi dunia yang dihadapinya penuh paradoks: kemiskinan struktural, komersialisasi pendidikan, dan derasnya budaya global. Optimisme Nakamura memberi harapan, tetapi kritik Bashori mengingatkan bahwa harapan tanpa evaluasi bisa menjadi ilusi.

Kotagede, dalam hal ihwal ini, menjadi semacam barometer: jika Muhammadiyah di sana melemah, mungkinkah di tempat lain ia juga menghadapi stagnasi serupa? Atau justru sebaliknya, di luar Kotagede ada denyut anyar yang tidak tertangkap oleh kacamata Nakamura? Pertanyaan itu tetap terbuka, menggantung di udara, menunggu jawaban dari generasi berikutnya.

Politik, Pluralisme, Globalisasi

Memasuki era Reformasi, Muhammadiyah di Kotagede dan di Indonesia pada umumnya menghadapi medan sosial-politik yang jauh lebih kompleks dibanding masa-masa awal pertumbuhannya. Jika sebelumnya organisasi ini tumbuh sebagai kekuatan moral dan sosial, kini ia harus berhadapan dengan derasnya arus demokratisasi, pluralisme agama, dan logika globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Nakamura menekankan bahwa sejak 1985, ketika Muhammadiyah secara resmi menerima Pancasila sebagai asas tunggal, organisasi ini menegaskan dirinya tidak akan mendirikan negara Islam. Sebaliknya, tujuannya adalah membangun masyarakat utama sebagai sebuah konsep tentang masyarakat ideal yang religius dan beradab (Nakamura, 2012, hlm. 312). Ide ini tampak semenjana, namun mengandung paradoks: bagaimana membangun masyarakat ideal berbasis Islam di tengah pluralisme Indonesia yang sarat perbedaan agama, etnis, dan budaya?

Pluralisme menjadi tantangan besar. Di Kotagede, sebuah kota yang juga dihuni komunitas non-Muslim, Muhammadiyah harus bernegosiasi antara keyakinan teologis dengan praktik hidup bersama. Di sinilah muncul pertanyaan: apakah Muhammadiyah cukup lentur untuk hidup berdampingan tanpa kehilangan identitas, atau justru terjebak dalam eksklusivisme yang mengerdilkan perannya? Nakamura meneroka Muhammadiyah berusaha menjawab dengan menguatkan peran pendidikan dan kesehatan, sektor yang bisa diterima semua golongan. Walakin, ada batasan yang tidak terucapkan, bahwa inklusivitas sosial seringkali berhenti di gerbang doktrin keagamaan (Nakamura, 2012, hlm. 311-313).

Globalisasi membawa tantangan liyan. Anak-anak muda Kotagede tumbuh dengan televisi satelit, musik pop Korea, dan internet. Dunia mereka bukan hanya pasar perak dan pengajian Muhammadiyah, tetapi juga ruang digital nan cair dan tidak mengenal batas. Tradisi pengajian tatap muka yang dulu efektif kini berhadapan dengan algoritma media sosial yang lebih cepat dan lebih menarik perhatian. Modernitas yang dulu dibawa Muhammadiyah: sekolah, rumah sakit, penerbitan buku, tampak kalah gesit dibanding modernitas global yang datang dalam bentuk aplikasi dan budaya populer.

Politik lokal juga menambah lapisan kompleksitas. Setelah desentralisasi, Muhammadiyah di banyak daerah, termasuk Yogyakarta, sering ditarik-tarik dalam pertarungan politik praktis. Elit lokal memanfaatkan jaringan sosial dan simbol keagamaan untuk mendulang suara. Muhammadiyah yang selama ini bangga dengan netralitasnya kadang terjebak dalam tarik-menarik kepentingan, sehingga idealisme sosialnya tereduksi menjadi transaksi politik (Nakamura, 2012, hlm. 241-243).

Walakin, Nakamura tetap memandang ada daya hidup yang bertahan. Ia melihat Muhammadiyah tidak sepenuhnya kalah oleh globalisasi atau pluralisme; ia beradaptasi, meski ayal. Di Kotagede, organisasi ini tetap menjaga sekolah-sekolahnya, tetap mengadakan pengajian, tetap mendirikan masjid baru. Tetapi pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: apakah bertahan sama dengan berkembang? Ataukah Muhammadiyah hanya menjaga warisan, tanpa benar-benar mampu menjawab pertanyaan zaman?

Di titik inilah, kritik yang dilontarkan Bashori dan pengamat internal lainnya menemukan relevansinya. Khoiruddin Bashori, misalnya, menilai optimisme Nakamura berlebihan. Menurutnya, Kotagede yang dulu masyhur sebagai “kantong Muhammadiyah” kiwari justru tampak bokoh, mengalami stagnasi dalam transfer nilai ke generasi muda, dan kehilangan dinamika yang pernah membuatnya hidup (Nakamura, 2012, hlm. 295-297). Bahwa Muhammadiyah mungkin selamat sebagai institusi, tetapi gagal menyala sebagai imajinasi sosial. Pluralisme, demokrasi, dan globalisasi bukan hanya tantangan eksternal; mereka adalah cermin yang memperlihatkan keterbatasan gerakan modernis Islam yang terlalu percaya pada struktur, tetapi kurang memberi ruang pada kreativitas dan eksperimen kultural.

Antropologi, Geertz, & Paradoks Jawa

Tidak mungkin membaca The Crescent Arises over the Banyan Tree tanpa merasakan bayangan sekelebat Clifford Geertz. Sejak terbitnya The Religion of Java (1960), dikotomi abangan-santri-priyayi seakan menjadi kacamata wajib untuk memahami masyarakat Jawa. Namun Nakamura, dengan kerja lapangan panjangnya di Kotagede, justru mengajukan sanggahan halus: realitas jauh lebih cair daripada kategori yang kaku (Nakamura, 2012, hlm. 16-17). Ia menunjukkan bahwa Muhammadiyah tumbuh di tengah masyarakat yang disebut abangan. Orang-orang yang terbiasa dengan ritual kemenyan, slametan, dan penghormatan leluhur ternyata bisa menjadi motor reformasi Islam. Bulan sabit yang ia gunakan sebagai metafora lahir bukan dari tanah “putihan” murni, melainkan dari tanah yang berbau dupa dan opium. Di sinilah paradoks Jawa: ortodoksi justru tumbuh dari rahim sinkretisme (Nakamura, 2012, hlm. 17).

Lebih jauh, Nakamura menolak menyamakan priyayi dengan kategori religius. Ia mengutip kritik para sarjana Indonesia seperti Koentjaraningrat, Sartono Kartodirdjo, dan Deliar Noer yang menegaskan bahwa priyayi lebih tepat dipandang sebagai status sosial, bukan identitas keagamaan. Dengan kata lain, seorang priyayi bisa saja santri atau abangan, tergantung pilihan religiusnya. Kategori Geertz, bagi Nakamura, terlalu membekukan keragaman yang sesungguhnya luwes (Nakamura, 2012, hlm. 16-18).

Dari titik ini, Nakamura menawarkan narasi alternatif: alih-alih membaca Islamisasi sebagai pergeseran sempit di kalangan santri, ia melihatnya sebagai proses yang melibatkan seluruh masyarakat. Banyak abangan yang perlahan bergerak menjadi lebih santri dalam praktik sehari-hari: rajin sembahyang, lebih patuh pada syariat, dan menyekolahkan anaknya ke lembaga Islam modern. Judul bukunya “bulan sabit yang tumbuh di atas beringin” adalah gambaran visual dari pergeseran ini (Nakamura, 2012, hlm. 17-18).

Akan tetapi, ada paradoks liyan yang ia ungkap: modernitas yang dibawa Muhammadiyah bukanlah sekadar penolakan terhadap tradisi Jawa, melainkan juga adopsi selektif. Bahasa Jawa tetap digunakan dalam pengajian, slametan diganti bentuknya tetapi tidak hilang sepenuhnya, bahkan masjid-masjid Muhammadiyah terdiri di samping makam leluhur yang tetap dikeramatkan. Seolah-olah modernitas di Jawa tidak pernah hadir sebagai revolusi total, melainkan negosiasi tanpa ujung (Nakamura, 2012, hlm. 206-207).

Di sinilah letak keunikan Nakamura dibanding Geertz. Jika Geertz terkesan memotret Jawa dalam bingkai statis, Nakamura justru menangkap sepak terjang. Kotagede, dalam pengamatannya, adalah mimbar di mana tradisi dan reformasi saling berkejaran, saling membeo, dan kadang saling melemahkan. Muhammadiyah tidak lagi sekadar gerakan “pemurnian”, melainkan bagian dari tarian panjang masyarakat Jawa yang selalu hidup di antara paradoks (Nakamura, 2012, hlm. 206-207).

Paradoks ini juga menjelaskan mengapa Muhammadiyah di Kotagede bisa tampak lesu sekaligus bertahan. Ia bukan institusi asing yang memaksa, melainkan sudah menjadi bagian dari denyut masyarakat. Maka, meski kritik tentang stagnasi benar adanya, organisasi ini tetap punya akar nan dalam. Akar yang berjalin dengan akar beringin, meski cabangnya menjulang ke arah liyan (Nakamura, 2012, hlm. 17).

Bulan Sabit & Bayang-Bayang

Waktu seperti melambat di bawah bayangan pohon beringin tua di alun-alun Kotagede. Ranting-rantingnya yang menjuntai menyimpan riwayat panjang: kerajaan yang runtuh, kolonialisme yang mendikte, reformasi yang mengguncang. Di atas siluet itulah, bulan sabit Muhammadiyah menjulang, kadang terang, kadang redup. Mitsuo Nakamura menangkap kontras ini dengan mata seorang etnografer dan hati seorang peziarah. Ia melihat bagaimana agama bukan sekadar teks suci, melainkan nadi yang mengalir di pasar perak, di ruang kelas, di rumah sakit, bahkan di lorong-lorong sempit yang berbau dupa dan keringat.

Namun, bayangan selalu ada di sekitar cahaya. Kritik Bashori ihwal stagnasi, keraguan terhadap regenerasi, dan godaan birokrasi menunjukkan bahwa bulan sabit tidak selalu bersinar penuh. Ia bisa pudar, tersaput awan, bahkan nyaris tak terlihat. Justru di situlah letak pertanyaan paling mendesak: apakah Muhammadiyah masih menjadi sumber cahaya bagi masyarakat, atau sekadar simbol yang bertahan karena akar sejarahnya?

Buku klasik Nakamura ini, pada akhirnya, bukan hanya kisah tentang Muhammadiyah, tetapi juga tentang perjalanan modernitas Islam di Indonesia. Sebuah modernitas yang tidak pernah bersih dari tradisi, tidak pernah steril dari kompromi, dan selalu menegosiasikan diri di ruang abu-abu antara ortodoksi dan sinkretisme, antara idealisme dan realitas.

Kotagede adalah cermin. Andai Muhammadiyah di sana bisa melemah, ia juga bisa bangkit kembali. Jika ia mampu bertahan di bawah bayangan beringin, mungkin ia juga bisa menemukan cara baru untuk bersinar di tengah dunia yang terus berubah. Bulan sabit, bagaimanapun juga, selalu kembali setiap malam, meski bentuknya tak pernah sama.