Pesantren (Masih) sebagai Subkultur

Menjelang Hari Santri 2025, banyak ujian yang dihadapi oleh dunia pesantren. Kita perlu berefleksi secara mendalam, bermuhasabah, dari semua ujian.

Pada 1974, Gus Dur menulis esai Pesantren Sebagai Subkultur. Beliau menjelaskan bahwa budaya pesantren punya ruhnya sendiri yang dihidupi selama ratusan tahun. Kiai adalah pemimpin dan puncak otoritas yang diikuti oleh para santri dengan ketaatan. Hubungan seperti ini tidak sama dengan hubungan guru-murid di sekolah modern yang makin hari semakin kehilangan hormat.

Belakangan, sejak kejadian robohnya musala Al-Khoziny sampai kebodohan program Xpose Uncensored Trans7, wacana tentang pesantren sedang dikoyak-koyak. Rasa sakit bertubi-tubi, ditambah dengan perdebatan di media sosial yang keras, membuat hati kita semakin miris, mau bagaimana lagi menyelamatkan marwah pesantren ini?

Sebelumnya, pesantren sudah banyak disorot karena banyaknya kasus kekerasan seksual yang menyeruak di berbagai daerah. Banyak pondok melaporkan penurunan jumlah santri. Reputasi pesantren sedang diuji. Belum lagi fenomena pendakwah dari pesantren yang dirujak netizen entah karena gayanya, flexing, blunder dan semacamnya.

Ketaatan dan penghormatan pada guru dan keluarganya di kalangan pesantren tidak mudah dipahami orang luar. Pesantren selama ratusan tahun menjaga tradisi keilmuannya sekaligus budaya andap asor-nya, sementara dunia di luar berubah cepat.

Di luar, dalam hal pendidikan maupun pekerjaan, masyarakat kita semakin mengarah pada meritokrasi. Siapa saja bisa mengakses, siapa saja bisa mencapai. Meski sebenarnya tak seindah itu karena tetap ada tembok kemiskinan struktural yang sangat sulit diruntuhkan. Sementara di pesantren, struktur kiai dan santri bertahan kokoh demikian. Sebuah relasi kuasa yang unik dan baik, selama tidak ada penyalahgunaan kekuasaan seperti yang terjadi di kasus kekerasan seksual.

Budaya sami’na wa atho’na santri kepada kiai adalah spirit keseharian interaksi di pesantren. Ketawadluan ini barang langka di luar. Tetapi dipandang aneh. Antara pesantren dan dunia di luarnya menganga kesenjangan nilai. Hashtag #WongLiyoNgertiOpo adalah ekspresi yang lugas tentang subkultur pesantren yang tidak mudah dipahami bagi orang yang tak menghidupi budaya ini.

Gus Dur menambahkan bahwa pesantren berada di persimpangan jalan antara tradisonal dan modernitas. Tapi hari ini, tradisionalitas dan modernitas seperti dibentur-benturkan. Pandangan feodalisme dan eksploitasi di pesantren menunjukkan jarak kesenjangan perspektif. Para santri membela diri bahwa itu bukan eksploitasi, itu khidmah. Sementara di luar, apa yang tidak dibayar adalah eksploitasi. Debat kusir di sosial media seperti ini memacetkan komunikasi karena tidak mau saling memahami.

Bertradisi, Beradaptasi

Pesantren memiliki kaidah yang sangat adaptif terhadap perubahan zaman yaitu menjaga yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Pesantren, seperti kata Gus Dur, sampai hari ini terus-menerus beradaptasi dengan perubahan. Tapi tidak semuanya berubah. Nilai hormat pada guru semacam harga mati. Akar epistemologisnya sangat kuat bersumber dari kitab-kitab akhlak yang diajarkan di pesantren.

Di sisi lain, banyak pesantren berubah atau muncul yang baru sebagai pesantren dengan tata kelola modern. Pesantren tua yang berhasil bertransformasi menjadi modern di antaranya adalah Pesantren Tebuireng. Didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari, pendiri NU, tetapi kini Pesantren Tebuireng memiliki manajemen yang tidak berpusat pada kharisma pemimpin pesantrennya. Siapapun yang memimpin dari keluarga Mbah Hasyim, sistem akan terus berjalan.

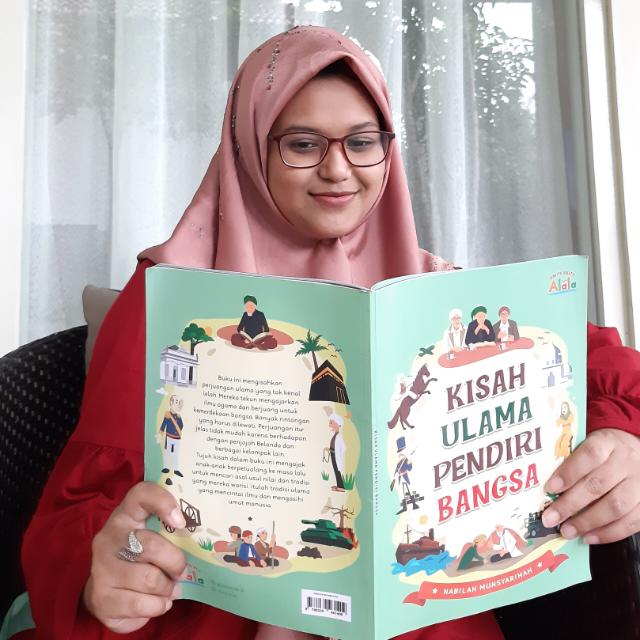

Belum lagi adaptasi terhadap teknologi, pesantren-pesantren salaf justru mengembangkan media digital dengan kualitas sangat baik. Media Lirboyo, Ploso, Sidogiri, dan lainnya memberikan kualitas tayangan, desain, copywriting yang baik. Media ini menjangkau masyarakat di luar pesantren. Wajah modern dari digitalisasi pesantren. Ironisnya, konten-konten dari pesantren sendiri inilah yang dicomot oleh tim Trans7 dan ditempeli narasi provokatif. Orang marah karena sosok seperti KH. Anwar Manshur Lirboyo direpresentasikan dengan kata-kata materialistis seperti amplop, mobil mewah, kaya raya.

Para santri bergerak membela kiai dan nama pesantren. Ini tentang harga diri. Menuntut permintaan maaf saja sepertinya tidak cukup. Dinamika masih terus berjalan dan arahnya akan ada laporan secara hukum. Terus terang saya sangat khawatir. Saya memahami kemarahan ini, saya sendiri pun marah mendengar narasi nyelekit program tersebut. Tapi saya lebih takut jika problem ini tidak dimitigasi dengan baik akan terjadi pengerasan identitas yang berujung konflik tak berkesudahan di tengah wacana masyarakat.

Apalagi jika konflik ini ditunggangi entah untuk kepentingan apapun. Semoga kekhawatiran saya agak berlebihan. Saya sudah membayangkan seperti massa zaman Gus Dur lengser yang melabel diri berani mati. Menghidupi tradisi itu baik, tapi pengerasan identitas selalu jadi tanda bahaya akan konflik.

Melihat PBNU, MUI, Ansor, dan berbagai lembaga keagamaan merespons dengan kecaman, saya kira ini justru mengakomodasi emosi yang meluap. Langkah cerdas kelembagaan seperti ini bisa meredam kemarahan. Orang-orang merasa terwakili.

Bagaimanapun pesantren beraptasi dengan zaman, selalu ada nilai-nilai tradisi lama yang terus dihidupi. Berefleksi dari berbagai fenomena yang terjadi, nilai sami’na wa atho’na di pesantren perlu dimoderasi. Ketaatan pada sosok salih itu baik. Tetapi jika nilai ketaatan ini dianggap mutlak tanpa memberi ruang pada daya kritis, kita akan melihat korban-korban kekerasan seksual berjatuhan lagi. Kita menghidupi nilai yang sama atas ketaatan, tetapi memahaminya, menafsirkan suasana, menilai batas ketaatan, menjadi tantangan wasathiyah yang mesti diajarkan kepada santri.

Guru sejati mengajarkan ketaatan pada Allah adalah kemutlakan. Adapun guru yang memanipulasi memperalat ketaatan untuk kepentingan yang melanggar syariat. Pernyataan ini pasti tidak enak didengar. Tetapi, inilah kenyataan kita hari ini yang memang terjadi. Nilai ketaatan guru di pesantren adalah keluhuran yang tidak dimiliki pendidikan modern yang merit itu. Tetapi nilai ketaatan ini juga bisa menjadi akar permasalahan yang meruntuhkan nama baik pesantren bila dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Hari Santri 2025 di depan mata. Kita perlu berefleksi secara mendalam sisi keduniaan pesantren yang berbenturan dengan modernitas. Pesantren akan terus diuji dan akan terus menyesuaikan diri. Masalah-masalah yang muncul membuat pesantren beradaptasi. Kasus kekerasan seksual dan bullying membuat banyak pesantren membuat SOP pencegahan kekerasan. Runtuhnya musala membuat pemerintah memikirkan kembali pengawasan infrastruktur pesantren yang selama ini dibangun secara swadaya.

Apalagi yang akan terjadi ke depan? Zaman bergerak. Adaptif terhadap nilai-nilai zaman yang baik adalah strategi yang tak terhindarkan agar minat masyarakat mengirim anaknya ke pesantren tetap terjaga.

Tapi itu sisi dunya. KH. Maimoen Zubair pernah berkata, "pondok iku dunya, sing akhirat iku ngajine". Ujian-ujian keduniaan akan terus terjadi menempa pesantren untuk bertahan di tengah dunia modern. Terhadap ujian-ujian ini, kita harus bermuhasabah dan tidak boleh menutup diri untuk memperbaiki. Apa yang melibatkan hawa nafsu sekalipun berbalut religi adalah keduniaan. Ngaji dan keteladanan spiritual guru adalah yang ukhrowi menuju ridlo ilahi.