Ketua DPR Termiskin: Pelajaran dari Kiai Idham Chalid

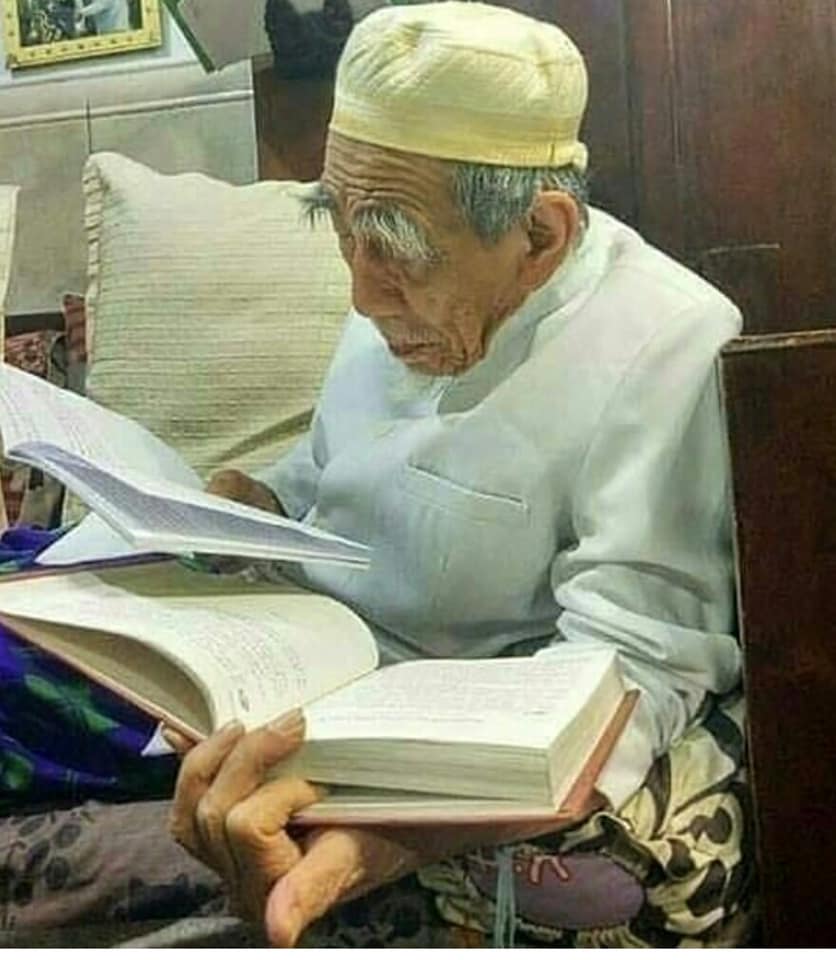

Pamer kemewahan atau gaya hidup flexing para pejabat telah mengingatkan kepada sosok Kiai Idham Chalid, Ketua DPR paling miskin.

Di tengah derasnya kritik publik atas gaya hidup mewah para anggota dewan, tiba-tiba masyarakat kembali mengenang kisah seorang Ketua DPR yang dijuluki “paling miskin”: KH. Idham Chalid. Julukan ini bukan karena beliau papa, melainkan karena kesadarannya untuk menolak fasilitas negara. Kisah hidupnya kini viral di media sosial, menjadi oase di tengah kekecewaan publik terhadap politik.

K.H. Idham Chalid lahir pada 27 Agustus 1921 di Satui, Kalimantan Selatan. Sejak kecil ia mengenyam pendidikan di madrasah dan pesantren, termasuk di Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Ia dikenal cerdas, menguasai bahasa asing, bahkan sempat menjadi penerjemah bahasa Jepang ketika pendudukan militer di tanah air. Latar belakang pendidikan ini kelak membekali dirinya dalam kancah politik nasional (Azyumardi Azra, Ensiklopedi Tokoh Muslim Nusantara, 2002).

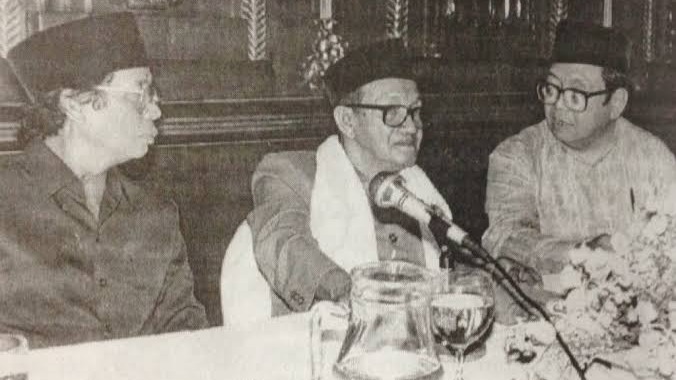

Kiprahnya menanjak cepat. Di era demokrasi parlementer, ia dipercaya menjadi Wakil Perdana Menteri (1956–1959). Pada masa Orde Baru, ia pernah menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Sosial ad interim. Namun yang paling dikenang adalah perannya sebagai Ketua DPR/MPR (1971–1977). Ia pula yang memimpin Dewan Pertimbangan Agung (1978–1983). Dengan begitu, ia adalah tokoh langka yang melintasi berbagai rezim, namun tetap dikenang dengan hormat.

28 Tahun di NU

Yang tak kalah penting, Idham Chalid adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Nahdlatul Ulama. Ia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU sejak 1956 hingga 1984—suatu rekor yang tak pernah terpecahkan. Selama hampir tiga dekade, ia menjadi figur yang menjaga keseimbangan NU dalam menghadapi pergolakan politik nasional.

Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967 (2004) menulis, Idham memainkan peran penting dalam membawa NU keluar dari konflik internal dan memperkuat basis sosial-politiknya. Pada masa demokrasi parlementer, NU di bawah Idham bahkan berhasil menjadi partai terbesar ketiga di Indonesia. Meski sering dipandang kompromistis, gaya politik Idham terbukti menjaga NU tetap relevan dalam dinamika nasional.

Masykuri Abdillah dalam NU dan Politik (1999) menyebut Idham sebagai “pemain politik sekaligus kiai” yang jarang ada tandingannya. Ia mampu menjembatani dunia pesantren dengan politik tingkat tinggi. Sementara Bahtiar Effendy dalam Islam dan Negara (1998) menilai kiprah Idham sebagai bukti bahwa NU bukan sekadar organisasi keagamaan, melainkan aktor politik besar yang mewarnai arah bangsa.

Ketua DPR Termiskin

Namun, yang membuat Idham Chalid dikenang bukan hanya jabatannya, melainkan teladan hidupnya. Ia menolak mobil dinas dan rumah dinas. Anak-anaknya dilarang menggunakan fasilitas negara. Mereka lebih sering naik metromini untuk beraktivitas sehari-hari. Prinsipnya sederhana: “Hanya boleh makan dari gaji yang halal, bukan dari uang negara yang bukan hak.”

Kisah lain menyebut, ketika anaknya sakit, keluarga tetap ke rumah sakit dengan kendaraan umum. Anak-anaknya kelak tidak ada yang menempuh karier politik; mereka memilih berdagang nasi dan air mineral. Semua ini karena pesan sang ayah: jangan menggantungkan hidup pada jabatan (lihat: testimoni keluarga dalam berbagai liputan, juga Azyumardi Azra, 2002).

Kini, bayangan Idham Chalid seakan kontras dengan kondisi DPR masa kini. Publik sering menyaksikan anggota dewan tampil dengan gaya hidup mewah: fasilitas rumah dinas, mobil dinas, tunjangan ratusan juta rupiah, hingga gedung parlemen supermegah. Bahkan, baru-baru ini media menyorot anggota DPR yang bersorak gembira saat diumumkan kenaikan gaji fantastis.

Padahal, di masa lalu, seorang Ketua DPR justru dikenal sebagai “yang paling miskin”. Kekayaan bukanlah ukuran kehormatan, melainkan integritas. Idham Chalid membuktikan bahwa kekuasaan bisa dijalankan dengan kesederhanaan.

Nilai Pesantren dalam Politik

Selain itu, kesederhanaan Idham Chalid juga memperlihatkan bagaimana nilai pesantren tetap bisa menjadi napas politik. Ia tumbuh dalam kultur santri yang menekankan laku zuhud, ikhlas, dan mengutamakan kepentingan umat. Nilai-nilai inilah yang tidak tercerabut meski ia menduduki jabatan tertinggi di republik ini. Dengan begitu, politik tidak lagi dipandang sebagai sarana memperkaya diri, melainkan sebagai bagian dari pengabdian yang tak terpisah dari ajaran agama.

Ironisnya, nilai seperti ini justru semakin langka di era politik transaksional sekarang. Relasi antara partai, elite, dan kekuasaan kerap hanya diikat oleh kepentingan materiil jangka pendek. Akibatnya, publik kehilangan figur yang bisa dijadikan teladan moral. Jika keteladanan Idham Chalid dihidupkan kembali, politik bukan lagi soal siapa mendapat apa, melainkan bagaimana amanah publik dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Warisan Idham Chalid lebih dari sekadar nostalgia. Ia memberi teladan bahwa jabatan adalah amanah, bukan pintu menuju kemewahan. Ia menolak fasilitas, bukan karena ingin pencitraan, tetapi karena keyakinan bahwa pemimpin harus menjaga jarak antara kepentingan pribadi dan publik.

Kini, setelah lebih dari 40 tahun berlalu, kisah “Ketua DPR termiskin” itu menjadi cermin. Bangsa ini mungkin tak kekurangan cerdik pandai, tetapi kita sungguh merindukan pejabat yang meneladani integritas dan kesederhanaan. Sejarah NU mencatat, Idham Chalid bukan hanya kiai, bukan hanya politisi, tetapi seorang negarawan yang tetap menjaga martabat kemanusiaan.

Apakah mungkin kita menemukan sosok serupa hari ini? Pertanyaan ini sebaiknya menjadi renungan, bukan hanya bagi DPR, tetapi bagi seluruh elite politik yang tengah menikmati kursi kekuasaan.