Islam sebagai Doktrin dan Ilmu: Membaca Kembali Pemikiran Kuntowijoyo

Kuntowijoyo mengajak kita untuk kembali menafsirkan agama secara rasional, agar kita tidak hanya berhenti pada doktrin dan mitos. Tetapi menjadikan agama sebagai lelaku dan ngelmu.

Setiap kali kita menyebut kata 'agama', acapkali yang muncul di benak adalah simbol-simbol sakral, kitab suci, ritual, seragam keagamaan, bahkan wacana mistik. Simbol itu nyaman, magis, mudah diterima tanpa banyak tanya. Tapi apakah simbol saja sudah cukup? Ataukah agama telah terperangkap dalam mitos yang menghalangi kita memahami maknanya?

Itulah saya kira, panggilan pemikiran Kuntowijoyo, dalam upaya konkretnya membongkar diskursus mitos menjadi begitu penting. Tak lain agar iman kita tidak hanya sebatas menjadi warisan simbol, sehingga harapannya iman kita mampu menjadi suara rasional dan transformasi sosial yang konkret.

Melalui dekonstruksi mitos, Kunto–demikian panggilan akrabnya–mengajak kepada kita semua agar segera sadar dan beranjak dari keberagamaan yang tertutup menjadi sebuah iman yang terbuka.

Mari, saya ajak berselancar bersamanya…

Menyibak Kabut Mitos

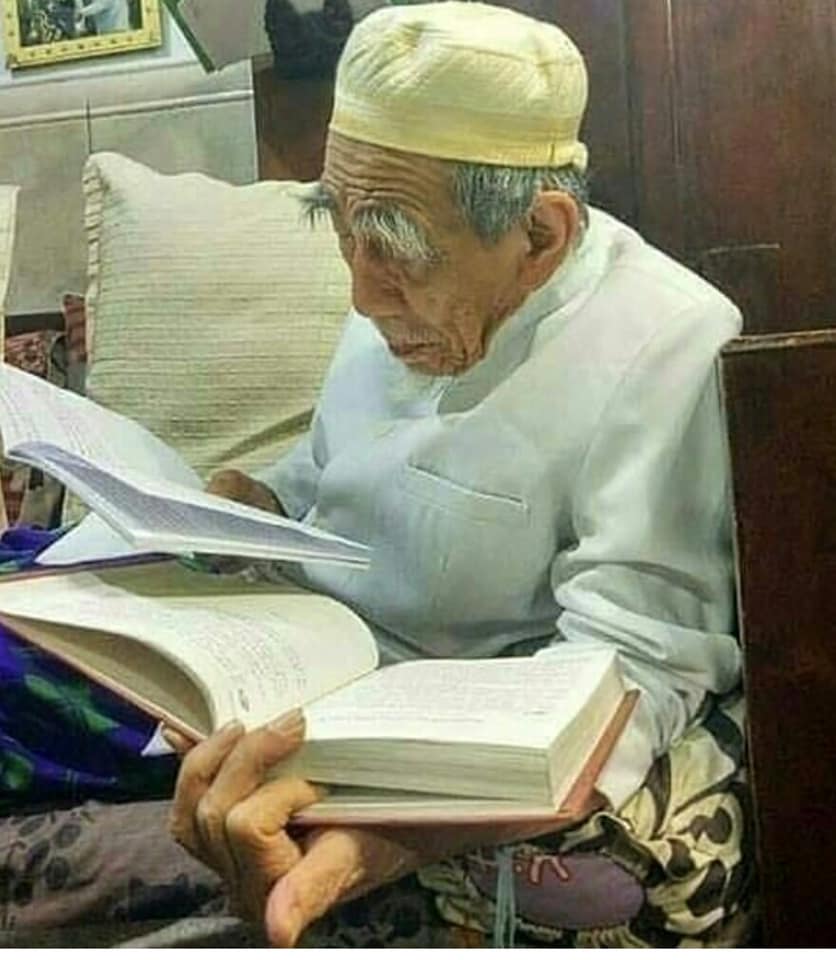

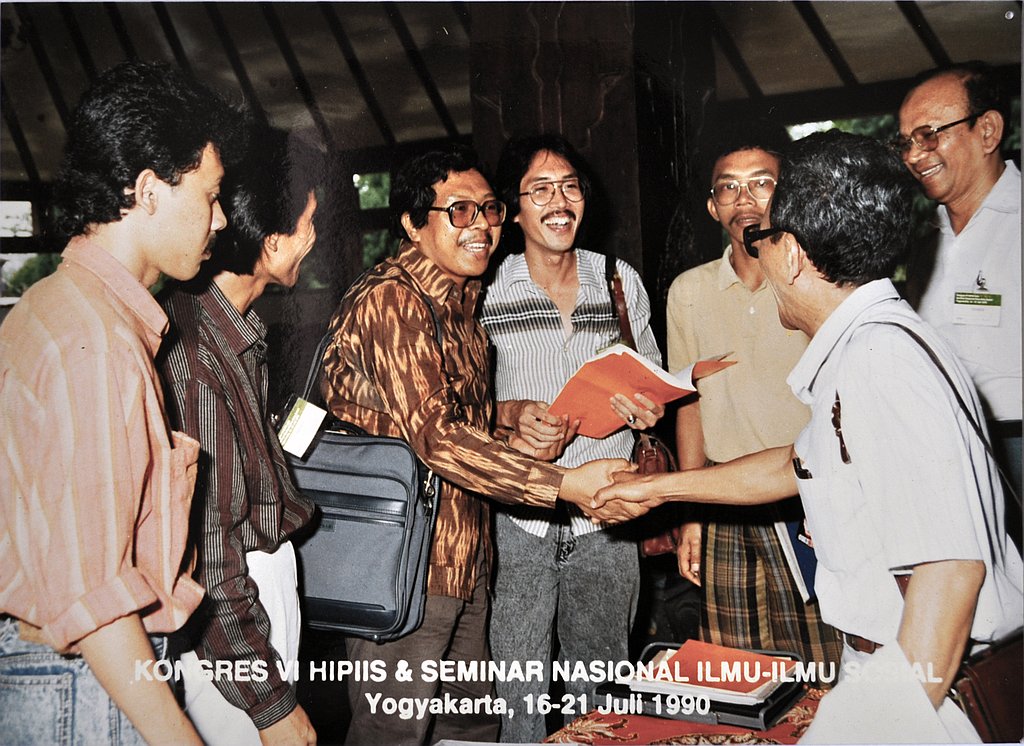

Kapan agama terjebak dalam keyakinan semu? Nah, sebentar. Saya akan mulai dari sini. Kuntowijoyo adalah seorang intelektual dunia, kegemarannya bicara tentang kesadaran mitologis, ia melahirkan salah satu karya di antara banyak karyanya.

Misalnya buku yang berjudul Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi, dalam buku ini, ia menggarisbawahi, bahwa banyak umat yang hidup dalam sikap pasif terhadap agama, mereka hanya percaya tanpa aktivitas kritik, mereka acap kali hanya mengagungkan simbol tanpa menelusuri makna (Kuntowijoyo, 2008).

Kesadaran mitologisnya ini, muncul ketika ia melihat ritual dipandang oleh umat hanya menjadi tujuan akhir, bukan sarana. Termasuk ketika agama acap kali hanya dijadikan tameng legitimasi atas kekuasaan atau status. Dalam kondisi demikian, akhirnya agama tampak tidak lagi menjadi sebuah sumber transformasi, melainkan hanya menjadi sebuah narasi yang menghipnotis bagi para pemeluk.

Kunto di posisi ini mengingatkan kepada umat dan sekaligus menandaskan, bahwa dekonstruksi bukan upaya untuk memusnahkan “iman”, melainkan justru untuk memerdekakan makna atas iman itu.

Sebab, menurutnya, ketika agama terlalu sering dijadikan narasi sakral, ia akan cenderung diam dalam ruang-ruang simbol, dan tentu akan tertinggal dari realitas kehidupan yang kian berubah. Maka, di sini Kuntowijoyo mengajak agar kemudian agama terus dibaca ulang, bukan hanya sebagai mitos tetap, melainkan harus dapat terus dibaca sebagai wahyu yang hidup dan bekerja dalam perjalanan sejarah.

Dalam tulisan lainnya, misalnya Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika, Kuntowijoyo (2007) menegaskan, bahwa agama harus menjadi ilmu yang "rasional dan empiris", artinya bahwa agama mestinya tidak hanya sekadar dijadikan sebagai dogma yang terus dikawinkan pada sebuah keyakinan yang mutlak.

Dalam konteks ini, sekali lagi, saya kira apa yang dimaksud dalam diksi “rasional” olehnya, berarti, ajaran agama harus dapat termaknai dan dijelaskan secara logis, terbuka terhadap analisis intelektual, dan juga agar dapat terus mampu berinteraksi dengan ilmu-ilmu modern.

Sementara diksi “empiris”, berarti, ajaran agama harus dapat terus diterjemahkan ke dalam berbagai konteks dan praktik dalam kehidupan nyata, sehingga akan memberikan dampak pada wilayah sosial, termasuk dapat terus berkontribusi pada kemajuan peradaban manusia itu sendiri.

Ketika agama menjadi ilmu yang rasional dan empiris, maka saya kira, nilai-nilai keagamaan pun tidak akan lagi berhenti pada tataran normatif saja (apa yang seharusnya), melainkan akan dapat bergerak ke arah yang aplikatif (apa yang bisa dan harus dilakukan).

Dari situ, dapat dirasakan, bahwa Kunto dengan penuh kesadaran mengajak kepada kita semua agar kemudian menjadikan agama sebagai sebuah ilmu. Lebih dalam, Ia kesadarannya pula sesungguhnya sedang dan terus mengajak kita semua agar dapat mengubah cara pandang kita terhadap agama itu sendiri. Dari yang semula hanya sekadar sebuah sistem kepercayaan, lalu kemudian dapat menuju sebuah sistem pengetahuan yang dapat diuji, dianalisis, dan dioperasionalkan dalam kehidupan sosial.

Menurut Kuntowijoyo, paradigma ini merupakan upaya objektifikasi agama, yakni, bagaimana sebuah entitas nilai-nilai Islam agar dapat terus diwujudkan dalam berbagai tindakan sosial yang rasional, tanpa kehilangan dimensi transendennya. Termasuk, agar agama tidak lagi hanya menjadi urusan privat antara manusia dan Tuhan saja, tetapi juga agar terus dapat hadir dalam ruang publik sebagai sumber inspirasi etik, moral, dan ilmiah bagi kemanusiaan.

Lebih jelasnya, Begini, saya tuangkan contohnya, misalnya ketika umat menganggap sebuah kemiskinan hanya sebagai takdir tak terjamah, atau ketika penguasa menggunakan klaim keagamaannya hanya sebagai senjata politik, kita pasti akan melihat betapa sebuah dogma dan mitos dalam agama akan berujung pada lahirnya jerat belenggu bagi para pemeluknya. Nah, di sinilah upaya dekonstruksi Kunto itu sesungguhnya sedang dan terus menjadi alat kritis, agar iman para umat dapat berbicara dengan benar, jelas, dan tegas pada sebuah ketidakadilan, bukan malah diam dan membisu terhadapnya dan seolah menjadi sebuah keyakinan yang semu.

Tetapi perlu diingat ya, bahwa “Islam sebagai ilmu” ini, Kunto memaknainya bukanlah sebuah upaya sekularisasi, melainkan justru menjadi sebuah proses ilminisasi agama, yaitu upaya mengubah nilai-nilai wahyu menjadi konsep ilmiah yang konkrit, dapat diuji, dan dikembangkan.

Inilah yang kemudian saya kira, bahwa ia sedang memberikan perbedaan antara Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai sistem ilmu – yang dapat membuka ruang dialog antara wahyu dan realitas, antara nilai ilahiah dan fakta empiris. Persis, sebagaimana yang ditegaskan oleh Kuntowijoyo (2007) bahwa, menurutnya agama harus terus menjadi sistem pengetahuan yang objektif dan rasional, agar tidak berhenti pada penghayatan personal, tetapi berkembang menjadi kesadaran sosial dan praksis sejarah.

Dari Simbolisme ke Realitas Kemanusiaan

Kuntowijoyo telah mengusulkan visi Islam substantif, – agama yang tak boleh berhenti pada simbol-simbol, melainkan harus bergerak dalam aksi sosial, ilmiah, dan kemanusiaan. Dalam paradigma ini, konsep-konsep keislaman seperti misalnya zakat, shalat, puasa, amar ma’ruf nahi munkar, semata-mata bukan hanya sebatas menjadi sebuah ritual spiritual belaka, melainkan justru adalah merupakan bagian dari sistem nilai sosial yang konkret.

Lebih jelas, saya tuangkan contoh, misalnya begini, bahwa aktivitas zakat tak boleh dilihat hanya sebagai kewajiban individual, tetapi harus dilihat sebagai instrumen redistribusi sosial yang mencegah kesenjangan. Misalnya lagi, puasa, tak hanya pada persoalan menahan lapar, melainkan pelatihan etis untuk menahan keserakahan sosial. Termasuk, misalnya lagi, amar ma’ruf nahi munkar bukan hanya sekadar ajakan moral, tetapi itu adalah panggilan advokasi keadilan publik.

Artinya, dapat kita rasakan bersama, bahwa dalam Islam sebagai Ilmu, Kunto sesungguhnya sedang memperkenalkan konsep objektivikasi Islam, yakni upaya menjadikan nilai-nilai wahyu bisa diterima dalam kacamata keilmuan dan kehidupan umum (Kuntowijoyo, 2007)

Tetapi di di sisi lain, Kuntowijoyo juga terus melontarkan kritik atas wacana islamisasi ilmunya itu, yang acapkali dipahami sebagai “menempelkan” unsur keislaman terhadap ilmu sekuler – seperti yang saya sempat singing di atas. Ia menolak pendekatan reaktif ini, lalu ia menggantinya dengan pendekatan transformatif, yakni teks keagamaan harus diterjemahkan ke dalam bahasa ilmu, bukan memaksakan ilmu ke dalam struktur dogma (Mukhtasor & Rizal, 2023)

Dalam kajian kontemporer pun, konsep scientification of Islam yang diusung Kunto itu, dibaca sebagai usaha mendemistikasi agama, upaya menjembatani antara teks qur’an dengan dunia empiris dan rasional (Mahendra et al., 2024)

Oleh sebab itu, dapat kita pahami dan ingat bersama, bahwa islam substantif di sini, menurut Kuntowijoyo bukanlah sebuah aktivitas menyangkal atas simbol, tapi justru memberi makna pada simbol agar selaras dengan kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan atas keadilan, penghormatan martabat, dan termasuk kebutuhan untuk terus maju.

Wahyu yang Turun ke Bumi, Iman yang Menjadi Cahaya

Kuntowijoyo pernah berkata bahwa salah satu tugas umat Islam adalah mengubah kesadaran teologis menjadi kesadaran historis. Agama tidak harus dan mesti tinggal di langit kata-kata, ia harus dapat terjun ke lapangan kehidupan secara konkrit dan sekaligus menari dengan realitas manusiawi.

Mengingat dalam dunia yang penuh keraguan, konflik, dan penuh perubahan yang cukup cepat, mitos agama acapkali hanya menjadi sebuah alat dalam kepasrahan. Oleh sebab itu, ketika iman dapat dibebaskan dari kabut mitos itu, maka iman akan menjadi sebuah senjata rasional untuk melawan ketidakadilan.

Dekonstruksi mitos ala Kunto, bukan gerakan merobohkan, melainkan gerakan yang membumikan. Gerakan ini menjadikan agama bukan hanya sekadar untuk lahirkan kenyamanan pribadi, tetapi justru agar denyut yang turut membentuk dunia yang lebih manusiawi akan tetap berlanjut.

Sebagai pungkasan, – jika suatu saat nanti misalnya merasa iman kita terlalu kaku, simbol terlalu terpaku, atau agama terlalu jauh dari kehidupan, ingatlah ajakan Kunto, lakukan dekonstruksi ini secara positif, agar iman dapat kembali menemukan jalannya melalui akal, sejarah, dan kemanusiaan. Tabik.