Antara Gus Dur dan Soeharto: Siapa yang Benar-Benar Pahlawan?

Gaung pro-kontra pemberian gelar Soeharto sebagai pahlawan masih menguat. Tetapi tidak dengan Gus Dur. Mengapa demikian, siapakah yang benar-benar pahlawan di mata rakyat?

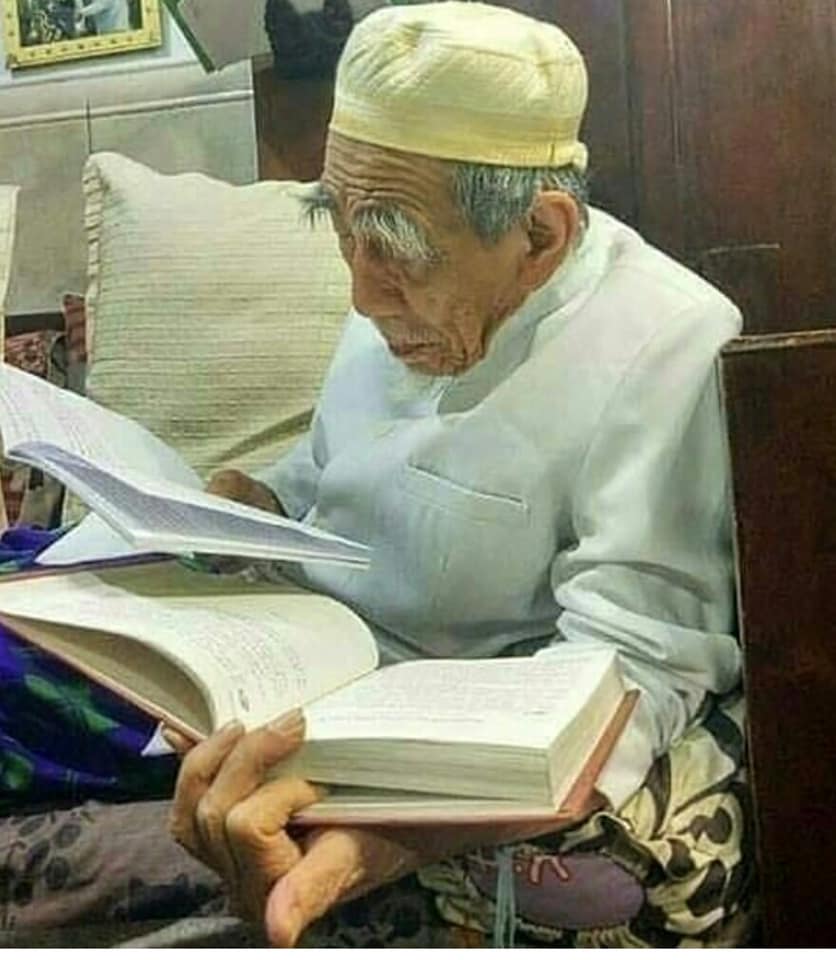

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan sebagai momen reflektif untuk mengenang jasa para pejuang kemerdekaan dan tokoh bangsa. Namun di balik upacara dan bunga tabur itu, selalu muncul pertanyaan yang lebih mendalam: siapa yang pantas disebut pahlawan nasional? Pertanyaan ini menjadi aktual kembali di tahun 2024 dan 2025 ketika publik memperdebatkan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, sementara sosok seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terus menjadi ikon moral dan spiritual bangsa.

Untuk memahami posisi Gus Dur dalam kerangka kepahlawanan nasional, kita dapat membaca ulang makna “pahlawan” melalui pendekatan hermeneutik — yaitu memahami teks hukum dan nilai keagamaan secara kontekstual — dengan dua perspektif, hukum positif dan hukum Islam (fiqih).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pahlawan Nasional adalah warga negara Indonesia yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan, berjuang demi bangsa, dan berperan besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan dilakukan melalui proses administratif dan politis: usulan daerah, verifikasi oleh Dewan Gelar, dan keputusan Presiden.

Dari sisi hukum positif, penghargaan ini bukan hanya simbolik, tetapi merupakan rekognisi negara terhadap kontribusi moral, sosial, dan politik seseorang. Dalam konteks ini, Gus Dur secara faktual memenuhi semua unsur tersebut. Ia berperan aktif dalam memperjuangkan demokrasi, membela hak-hak minoritas, memulihkan hubungan antaragama, dan mengembalikan kemanusiaan dalam politik Indonesia.

Ketika menjabat Presiden (1999–2001), Gus Dur mencabut larangan terhadap etnis Tionghoa merayakan Imlek, membuka ruang kebebasan pers, dan memulihkan martabat masyarakat sipil setelah 32 tahun otoritarianisme. Ini adalah bentuk perjuangan non-fisik, namun berdampak sistemik bagi keadilan sosial.

Penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional pada 7 November 2009 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22/TK/2010 adalah bentuk legalisasi atas perjuangan moral itu. Ia tidak hanya pahlawan karena jabatan, tetapi karena konsistensinya menegakkan nilai kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi.

Dalam tradisi Islam, istilah pahlawan tidak ditemukan secara eksplisit, tetapi konsep yang mendekati adalah syahid (orang yang berjuang di jalan Allah) dan mujahid (pejuang untuk kebaikan). Namun, fiqih klasik sering memaknai perjuangan dalam konteks perang fisik.

Dalam fiqih kontemporer, terutama yang dikembangkan ulama progresif seperti Yusuf Qardawi atau Fazlur Rahman, makna jihad mengalami re-hermeneutisasi. Jihad bukan hanya perang, melainkan segala bentuk perjuangan moral, intelektual, dan sosial untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan.

Dari pendekatan ini, Gus Dur bisa dipahami sebagai mujahid al-insaniyah — pejuang kemanusiaan. Ia memperjuangkan maqasid al-syariah (tujuan-tujuan syariat) seperti perlindungan agama (hifz al-din), akal (hifz al-‘aql), jiwa (hifz al-nafs), dan kehormatan manusia (hifz al-‘ird). Ketika Gus Dur menolak diskriminasi etnis, membela kebebasan beragama, dan menentang kekerasan atas nama agama, ia sebenarnya menerjemahkan maqasid itu ke dalam praksis sosial.

Dengan demikian, dari sudut fiqih, kepahlawanan Gus Dur adalah manifestasi dari jihad kultural dan moral — perjuangan tanpa senjata, tapi penuh keberanian. Seperti sabda Nabi:

“Jihad yang paling utama adalah mengatakan kebenaran di hadapan penguasa zalim.”

Hadis ini sering dijadikan landasan teologis bahwa perjuangan melawan ketidakadilan politik juga bernilai jihad. Gus Dur menegakkan prinsip ini sepanjang hidupnya, baik sebagai ulama maupun presiden.

Hermeneutika Kepahlawanan: Membaca Ulang Makna Pahlawan

Melalui pendekatan hermeneutik, kita bisa melihat bahwa istilah “pahlawan” bukan hanya label administratif, tetapi teks yang terus ditafsirkan sesuai zaman. Dalam hermeneutika hukum dan fiqih, makna pahlawan bergerak dari perjuangan fisik menuju perjuangan etis dan struktural.

Jika pahlawan dahulu diukur dari darah dan senjata, maka di era pasca reformasi, pahlawan adalah mereka yang memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan di tengah sistem yang korup dan manipulatif. Dalam konteks ini, Gus Dur menjadi simbol tafsir baru kepahlawanan. Pahlawan yang berani menertawakan kekuasaan, melawan dengan senyum, dan berdamai tanpa dendam.

Sebaliknya, munculnya perdebatan tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memperlihatkan kompleksitas tafsir itu. Sebagian kalangan berpendapat bahwa jasa Soeharto dalam pembangunan nasional tidak bisa diabaikan; ia dianggap membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi selama tiga dekade. Namun, pihak lain mengingatkan bahwa pembangunan tersebut dibayar mahal dengan represi, pelanggaran HAM, dan korupsi sistemik.

Hermeneutik kepahlawanan menuntut kita membaca sejarah secara dialektis: tidak menutup mata terhadap jasa, tetapi juga tidak membungkam luka. Dalam kerangka ini, pemberian gelar kepada Soeharto menimbulkan problem etik—karena negara seolah menyamakan “pahlawan moral” seperti Gus Dur dengan “pahlawan politik” yang kontroversial.

Dari perspektif hukum positif, tidak ada larangan bagi Soeharto untuk diberi gelar Pahlawan Nasional, selama memenuhi syarat administratif dan diusulkan oleh daerah asalnya. Namun secara hermeneutik, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai etik dan interpretasi publik.

Survei KedaiKOPI pada November 2025 mencatat bahwa 78% masyarakat mendukung pemberian gelar pahlawan kepada Gus Dur, sedangkan dukungan terhadap Soeharto hanya 43%, dengan alasan kuatnya trauma politik masa lalu. Ini menunjukkan bahwa legitimasi moral publik tidak selalu sejalan dengan legalitas administratif.

Dalam kerangka fiqih siyasah (hukum politik Islam), keadilan dan kemaslahatan harus menjadi dasar legitimasi kekuasaan dan penghargaan. Jika suatu tindakan melahirkan ketidakadilan struktural, maka ia bertentangan dengan maqasid syariah. Dengan demikian, penghargaan terhadap Gus Dur lebih dekat dengan nilai-nilai adl (keadilan) dan rahmah (kasih sayang) yang menjadi inti syariah.

Tafsir Kemanusiaan sebagai Warisan Kepahlawanan

Gus Dur mengajarkan bahwa kepahlawanan tidak diukur dari panjangnya kekuasaan, tetapi dari sejauh mana seseorang menjaga martabat manusia. Dalam perspektif hukum positif, ia memenuhi syarat formal sebagai pahlawan nasional.

Dalam fiqih, ia menjadi representasi jihad kemanusiaan. Dalam hermeneutik, ia adalah teks yang terus hidup—ditafsir ulang oleh generasi baru dalam konteks sosial-politik yang berubah.

Perdebatan tentang Soeharto dan gelar pahlawan nasional menjadi cermin bahwa bangsa ini masih mencari definisi keadilan historis. Hermeneutik mengingatkan kita bahwa pahlawan sejati bukan hanya dikenang, tetapi juga dihidupkan kembali nilai-nilainya.

Dan di tengah krisis moral bangsa, warisan Gus Dur — tentang kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan — menjadi tafsir paling relevan dari makna kepahlawanan itu sendiri.