Di bawah pohon kersen, seorang anak bertanya pada Ibunya: “Bu, aku lahirnya dari mana?” Secepat kilat, sang Ibu menunjuk ke arah perut. Lalu, si anak berkata lagi, “Untuk apa aku hidup, Bu?” Dalam keadaan begitu, sang Ibu memilih lekas ke warung atau memberi makan ternak.

Lain hal di bawah pohon Nangka. Seorang Anak bertanya serupa, sang Ibu menjawab diiringi banyak tanda seru, catatan kaki dan penekanan pada kata tidak dengan sedikit kata boleh. Dua peristiwa, banyak terjadi dalam hidup.

Manusia, terlanjur ditakdirkan untuk mencari makna, meski tidak mudah menyepakatinya. Kerap kali, pencarian dianggap telah selesai sejak baik-buruk, benar-salah sudah dipasok oleh suatu ajaran, kita hanya perlu melaksanakannya.

Dalam kenyataannya, pencarian makna hidup seperti berada di ambang pesimis. Kita tidak perlu lagi melakukan pertarungan dengan tanda tanya, jawaban kian instan dan berlimpah. Ibarat belanja online, kita hanya perlu mengetikkan kata kunci, lalu seabrek produk yang diinginkan muncul. Dalam waktu singkat, barang yang dicari lekas ada di depan pintu. Tidak perlu ada pertarungan pikiran, gerak yang aktif dan tubuh yang capek.

Selain kemudahan dalam menerima jawaban, keseharian dan perhatian kita banyak tersedot dalam persoalan material-fisikal. Misalnya tentang karir, kesuksesan, kenyamanan dan berbagai obsesi dunia. Pencarian makna tidak masuk dalam agenda hidup. Demikian kata filsuf Prancis Merleau-Ponty, ditemukan dalam pengantar buku Anak Rusa Mencari Tuhan (2024). Sebuah karya yang menggelitik manusia untuk kembali berfikir soal makna hidup.

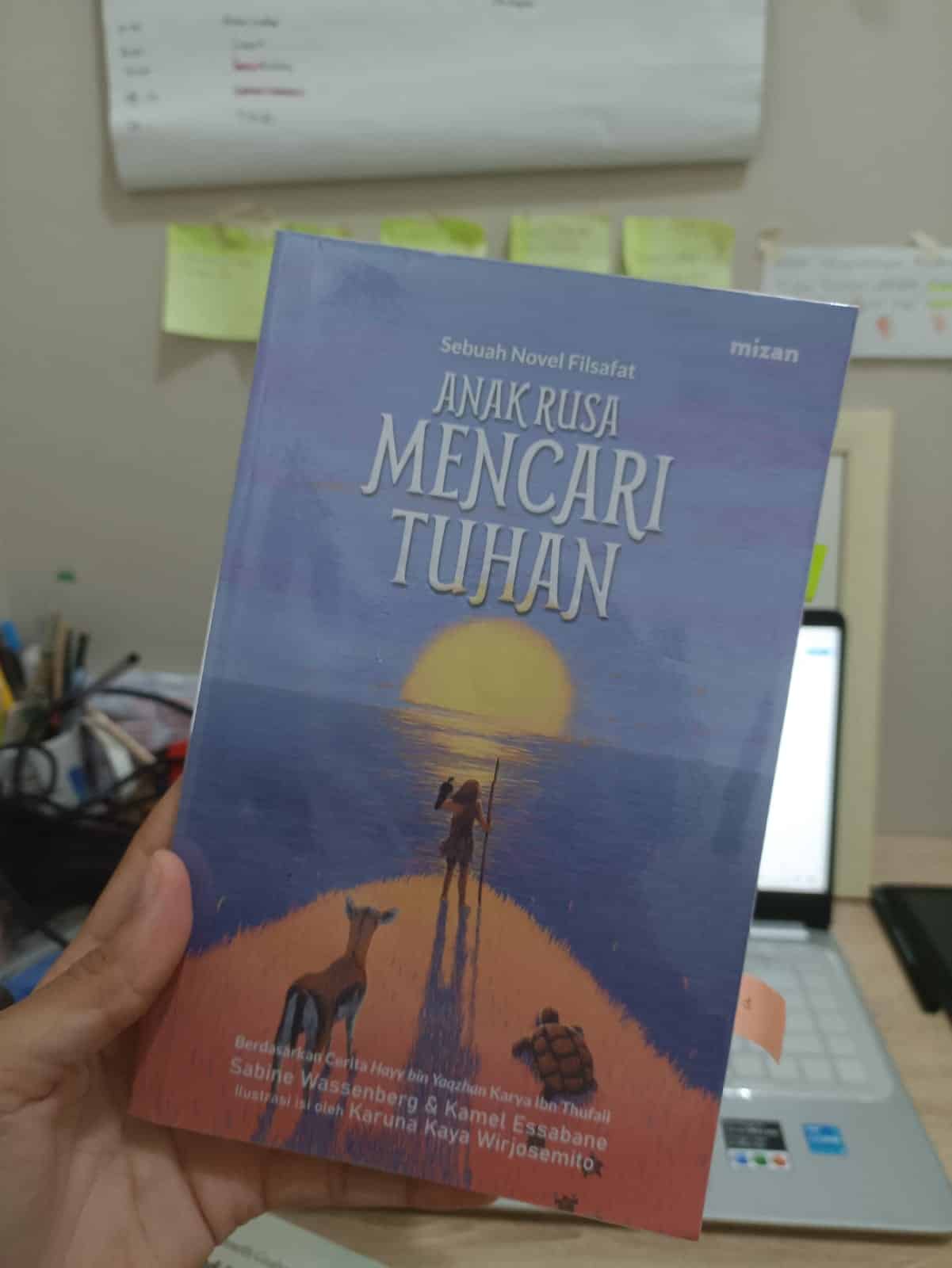

Novel Anak Rusa Mencari Tuhan (2024) disebut-sebut sebagai bacaan anak adaptasi dari buku Ibnu Thufail berjudul Hayy bin Yaqzhan (1200) yang ditulis ulang oleh Wassenberg dan Essabane.

Kehadiran buku ini dalam terjemah bahasa Indonesia, memberikan angin segar bagi bacaan anak-anak dan patut diapresiasi setinggi-tingginya. Esensi dari novel aslinya untuk mengajak pembaca berfilsafat masih sangat kental, meski telah dialih wahanakan menjadi bacaan anak-anak.

Daya kritis dan imajinasi berlimpah dalam setiap babnya. Kehadiran novel ini, bisa menjadi alarm sekaligus kendaraan untuk mempromosikan gaya hidup tafakur yang kian tersisih oleh mode hidup serba cepat dan serba instan.

Singkat cerita, beginilah kisah dalam novel tersebut. Ada seorang anak bernama Hay, hidup dalam asuhan seekor rusa di sebuah pulau terpencil. Ia satu-satunya manusia di tengah makhluk hidup lain. Pada suatu hari, Hay mulai berfikir bahwa ia berbeda dengan semua makhluk di sekitar, perasaan itu mendorongnya untuk melakukan pengamatan dan penyelidikan eksistensi, dimulai dengan pertanyaan: “Tapi, siapa aku? Dari apa dan dari siapa aku berasal?”. Kalimat itu membawanya pada perenungan dan petualangan intelektual.

Anak Rusa Mencari Tuhan (2024) sangat memikat, karena menampilkan keseimbangan antara hujjah rasional dan hujjah skriptual dalam menelisik makna hidup. Lalu, interaksi Hay dengan hewan, tumbuhan dan manusia ditampilkan seimbang, ini menarik. Biasanya, posisi manusia selalu mendominasi dari makhluk lain, kondisi tersebut mengarah pada objektifikasi dan berdampak pada eksploitasi alam. Dalam cerita kali ini, yang terjadi sebaliknya. Keselarasan hidup terjalin seimbang antara makhluk hidup.

Novel ini tidak hanya menceritakan soal petualangan spiritual, tetapi juga menyerempet biologi, geografi dan sosiologi. Pembaca bisa banyak belajar mengenai kehidupan hewan dan tumbuhan, lalu tempat-tempat dan keadaan masyarakat. Misalnya, pada salah satu cerita, Hay mengisahkan siklus tumbuhan: “Aku melihat bagaimana tunas-tunas muncul dari dalam tanah, lalu mencari jalan untuk bergerak ke atas. Mereka terus tumbuh hingga muncullah sepucuk bunga indah warna-warni atau tumbuh menjadi sebatang pohon besar. Semua pohon yang muncul dari dalam tanah berasal dari biji yang jatuh ke tanah. Biji itu pun berasal dari ibu pohon atau induk pohon.” Pikiran pembaca diajak berkelana pada hal yang terlihat, sebelum diajak berfikir pada Sang Misteri.

Bagian paling menarik dalam novel ini, menurut saya adalah ketika Hay mengatakan bahwa orang-orang menjelaskan padanya tentang berbagai cerita, aturan, hikmah yang berasal dari kitab suci mereka sendiri. Tapi, mereka tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar, tidak punya pendapat dan pengalaman terkait Sang Misteri. Cerita berpotensi menggetarkan dogma yang telah mapan dan menarik manusia untuk lekas berpikir.

Saya sempat iseng bertanya, bolehkan novel ini ditulis ulang oleh penulis Indonesia, dengan mengkontekstualisasikannya dengan lokalitas setempat? Misalnya, Hay tidak terdampar di daerah Timur Tengah tetapi di hutan Kalimantan, lalu diasuh oleh bekantan dan bersahabat dengan kucing merah, pesut mahakam dan burung enggang. Ia melakukan pengamatan pada pohon lahung sambil makan buah rambai dan pada akhirnya bertemu dengan manusia dari pulau lain, misalnya Jawa.

Modifikasi cerita tidak lain dan bukan agar anak mengenal spiritualitas, misalnya lewat agama islam, dengan konteks tempatnya berada. Sehingga, tidak terkesan terjadi Arabisasi. Dan boleh saja, Hay tidak terdampar di Kalimantan tetapi salah satu pulau dari Sabang sampai Merauke.

Kalau mau ditinjau kekurangan buku ini dari segudang kelebihannya, saya akan menyoroti pada metode untuk membangun pertanyaan dalam diri pembaca. Buku ini memikul terlalu banyak tanda tanya dan tanda seru. Pembaca bisa cepat kelelahan. Misalnya, pada salah satu bab, saya menemukan 9 tanda tanya hanya dalam 4 halaman.

Konsekuensi dari begitu banyak tanda tanya yang hadir, tentu mengurangi jatah tanda koma dan titik. Pengisahan cerita dan dialog menjadi lebih sedikit ketimbang pertanyaan. Padahal, tanpa didikte kita bisa percaya, pembaca akan sampai pada pertanyaannya sendiri.

Ada buku yang hampir serupa dengan Anak Rusa Mencari Tuhan, misalnya The Alchemist (1988) gubahan Paulo Coelho, Life of Pie (2001) gubahan Yaan Martel dan Kumpulan Cerita dan Fabe Jalaludin Rumi (2021). Ketiga buku ini memuat perjalanan spiritual dengan jalan pengisahan. Meski tidak meletakkan tanda tanya secara eksplisit, cerita di dalamnya bisa menstimulus pertanyaan bagi pembaca. Artinya, berfilsafat tetap bisa terjadi tanpa mendikte pertanyaan.

Meski begitu, buku Anak Rusa Mencari Tuhan sangat rekomend untuk dibaca. Karya ini sebenarnya menurut saya sama sekali bukan bacaan anak-anak, meski terbuka untuk memancing daya kritis anak; bukan bacaan remaja, meski terbuka lebar untuk menggelitik pikiran orang remaja; bukan bacaan orang tua, meski memukau orang tua untuk memikirkan kembali makna hidup tanpa disadarinya.

Banyak orang besar terlahir dari proses penguraian pertanyaan dalam diri. Pertanyaan itu menuntun untuk sampai pada arti hidup yang sesungguhnya. Dalam sejarah Indonesia, kita mengenal Kartini yang biografinya terbentuk dari pertanyaan sahabat belandanya: “Akan jadi apa setelah lulus sekolah?”. Lalu, dalam sejarah keagamaan, kita mengenal bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim As yang menemukan Tuhan lewat pertanyaan demi pertanyaan. Jadi, mungkin makna hidup yang sesungguhnya adalah berpindah dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain. Wallahu a’lam.

Judul Buku: Anak Rusa Mencari Tuhan

Pengarang: Sabine Wassenberg dan Kamel Eddabane

Penerjemah: HP Melati

Penerbit: Mizan Pustaka (2024) (152 halaman)