Semua mulut boleh bicara. Tapi, pemilik harus mafhum apakah mulut itu hanya miliknya sendiri atau orang banyak. Khusus tokoh publik, bunyi yang keluar dari mulut bisa menjadi milik umat. Sebab, akan ada banyak telinga yang mendengar, mata yang menatap, dan tubuh yang mengikuti.

Suatu hari, Mohammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia berujar: “Aku rela dipenjara asalkan bersama buku-buku. Karena dengan buku aku bebas.” Suara itu hingga kini dimiliki banyak orang dan dipercayai menjadi standar. Standar untuk menduduki kursi yang mengharuskan memikirkan nasib rakyat.

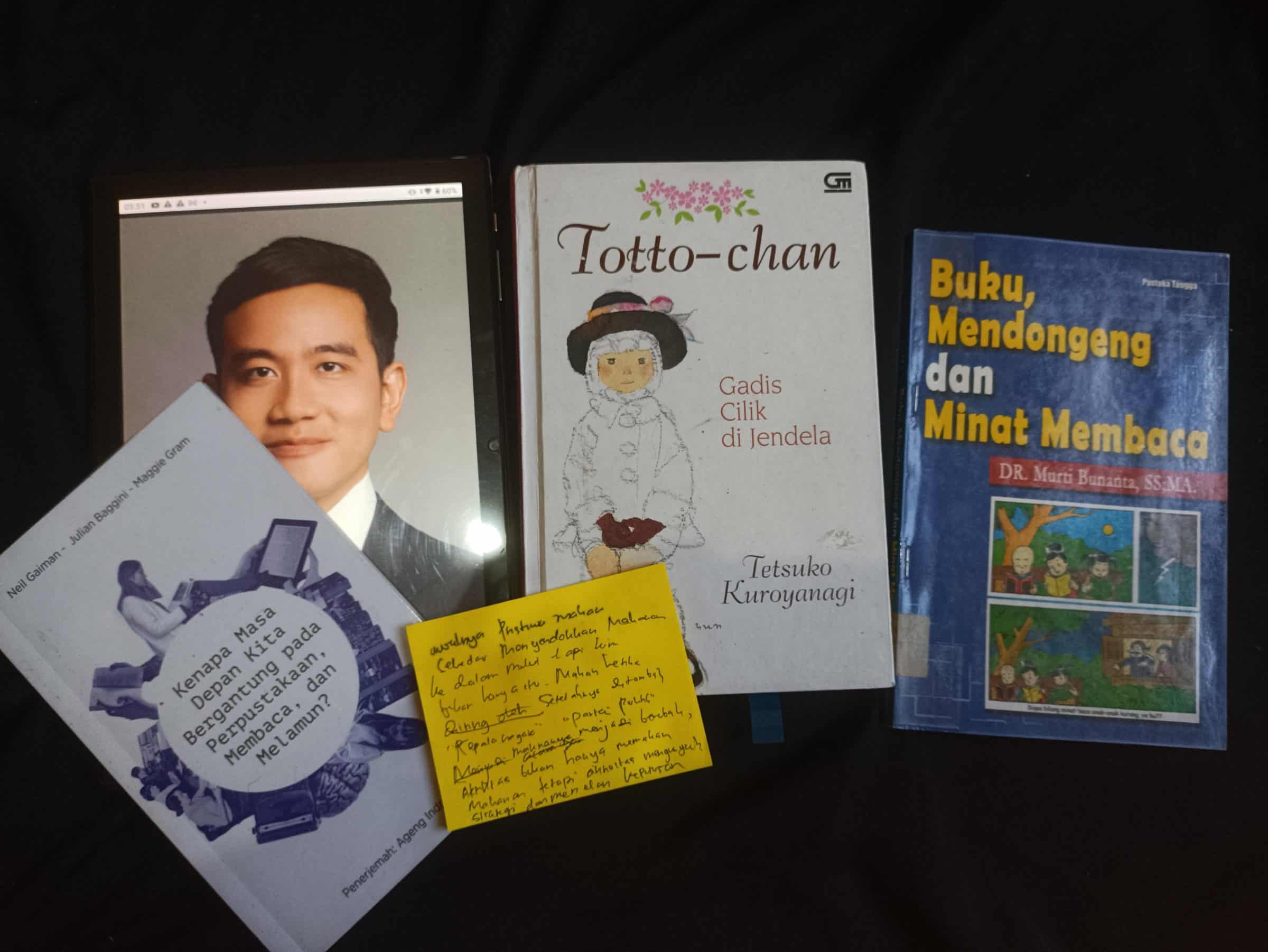

Namun, dalam rentang waktu kurang dari seabad, calon wakil presiden terpilih pernah mengatakan di depan media bahwa ia tidak senang membaca buku dan diikuti kalimat: “Budaya membaca buku di rumah saya juga nggak ada.” Kita boleh menyebutnya kecelakaan, bencana juga petaka. Kalimat itu bukan hanya melukai para pegiat literasi tapi juga amanat undang-undang :Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagai sudah jatuh tertimpa tangga. Menurut data UNESCO, hanya 0,001 % masyarakat Indonesia yang memiliki minat baca. Lalu dalam Program of International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019, minat baca Indonesia ditampilkan berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Budaya membaca di negeri ini masih rendah lalu makin diperparah dengan statement calon pemimpin yang tidak layak didengar.

Pernyataan wakil presiden terpilih itu patut disayangkan. Ia mengungkapkan tidak suka membaca lalu diikuti kalimat yang merujuk pada “keluarga”. Kata itu diucapkan saat beribu cara sedang ditempuh agar keluarga-keluarga di Indonesia, terutama anak-anak akrab dengan literasi. Celakanya, keluarga yang dimaksud melibatkan orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden. Itu berarti, jangan-jangan Presiden Indonesia juga tidak menyukai buku.

Tidak menyukai membaca saat ini, bukan berarti akan selamanya demikian. Kita boleh yakin, barangkali pemilik mulut akan lekas bertaubat literasi dan membuat kebijakan yang pro pada peningkatan minat baca. Terobosan itu mungkin bisa menjadi penebus atas dosanya dihadapan buku.

Kenapa kita patut marah atas ucapan itu? Kenapa buku mesti tetap dibela hingga saat ini? Kenapa pengalaman anak-anak dan buku harus tetap diupayakan? Dan mengapa para petinggi harusnya dekat dengan buku?

“...segalanya berubah begitu kita membaca.” Adalah penggalan dari tulisan Neil Gaiman dalam Kenapa Masa Depan Kita Bergantung pada Perpustakaan, Membaca, dan Melamun? (2023). Gaiman menceritakan bahwa buku dapat membawa pembacanya pada dunia yang berbeda.

Buku menawarkan banyak dunia yang belum pernah kita kunjungi. Begitu masuk di dalamnya, konon pembaca bisa merasa memakan buah peri. Kita tidak akan bisa lagi puas dengan dunia nyata. Rasa itu bisa mendorong kepala untuk terus berpikir secara kreatif dan inovatif.

Pada tahun 2007, dalam bukunya itu Gaiman menceritakan pengalaman menghadiri kongres fiksi ilmiah dan fantasi yang diadakan oleh Cina untuk pertama kalinya dalam sejarah. Rasa penasaran menuntunnya untuk bertanya, apa alasan Cina mengizinkan fiksi ilmiah masuk dalam negara tersebut saat sebelumnya tidak diizinkan? Ternyata, Cina menyadari rakyatnya ahli dalam membuat sesuatu jika rancangannya sudah tersedia tapi sulit untuk berinovasi dan menciptakan hal yang baru.

Mereka pernah mengirim delegasi ke Amerika untuk meneliti orang-orang di balik Apple, Microsoft, dan Google, tentang rahasia dibalik keberhasilan inovasi teknologi tersebut. Jawaban yang didapat adalah orang-orang itu telah membaca fiksi ilmiah sejak masih anak-anak. Kita mendapatkan pengertian bahwa isi buku mula-mula merubah pikiran, keluarga lalu masyarakat, dan negara.

Buku penting, dan boleh dikatakan wajib diperhatikan jika menginginkan peradaban yang lebih baik. Penelusuran kemajuan peradaban selalu menempatkan buku sebagai kunci.

Eko Prasetyo dalam Al-Alaq Bacalah (2019) menceritakan sejarah islam yang padat dengan kisah mengenai buku: Pada pertengahan abad ke-9 M Harun Al-Rasyid membangun perpustakaan dengan jumlah hampir sejuta buku. Ada 800 perpustakaan berdiri. Di tahun 830 M Khalifah al-Makmun mendirikan Bayt al-Hikmah, balai pengetahuan yang memuat berbagai kegiatan penerjemahan dan penelitian.

Khalifah al-Aziz di Kairo pada abad ke-11 memiliki koleksi 1.600.000 buku. Kita bisa membayangkan pengaruh apa yang terjadi jika penguasa menyukai buku. Konon, zaman itu disebut-sebut sebagai The Golden Age Of Islam, karena kesejahteraan dapat ditemui semudah melihat Langit. Keberhasilan memimpin sejalan dengan meningkatnya budaya literasi.

Abasa Abbo pernah mengatakan: “Biara tanpa buku seperti kota tanpa harta, tangsi tanpa tentara, dapur tanpa bumbu, meja tanpa makanan, kebun tanpa tumbuh-tumbuhan, padang tanpa bunga, pohon tanpa daun..” Membaca adalah kebutuhan primer dalam hidup manusia.

Buku tidak hanya penting bagi orang dewasa tapi juga anak-anak. Murti Bunanta dalam Buku, Mendongeng dan Minat Membaca (2004) menyebutkan bahwa dari buku anak dapat belajar mengenal manusia dan kehidupan serta dirinya sendiri. Melalui cerita, anak akan meluaskan dunia dan pengalaman hidupnya. Hal itu akan berpengaruh dalam pembentukan jati dirinya ketika dewasa.

Jepang menjadi salah satu negara yang serius memikirkan literasi bagi anak-anak. Murti Bunanta mengisahkan perjalanannya saat mengunjungi perpustakaan di Jepang: “Perpustakaan itu besar, luas, bertingkat, mewah, lengkap, nyaman, memberi banyak kemudahan dan fasilitas bagi pemakainya.”

Kita dapat menemukan pembuktian itu dalam buku. Totto-Chan Gadis Cilik di Jendela (1981) gubahan Tetsuko Kuroyanagi mengisahkan persentuhan antara anak-anak dan buku di abad ke-20: “Dia memasang berderet-deret rak buku di dalam gerbong, dan rak-rak itu sekarang penuh buku, bermacam-macam ukuran warnanya. Meja dan kursi tersedia, tempat anak-anak duduk dan membaca.” Buku tetap ditemukan dalam sekolah sederhana yang dibangun dari bekas gerbong kereta

Totto-Chan Gadis Cilik di Jendela (1981) mengisahkan banyak hal, salah satunya tentang pemimpin sekolah yang melek literasi. Pengalaman itu menuntunnya pada kemampuan membuat kebijakan-kebijakan yang humanis, merdeka, dan adil bagi seluruh warga sekolah. Hingga kini, buku itu masih menjadi rujukan bagi para pendidik sekaligus bacaan anak yang menghibur.

Dari upaya mendekatkan literasi pada anak-anak, kita berharap negeri ini dipenuhi orang dewasa yang mencintai buku baik tercetak maupun digital. Barangkali, rasa cinta itu akan melahirkan sosok-sosok yang kreatif dan inovatif. Yang terpenting, memiliki ucapan lalu tindakan yang patut dicontoh oleh generasi mendatang.