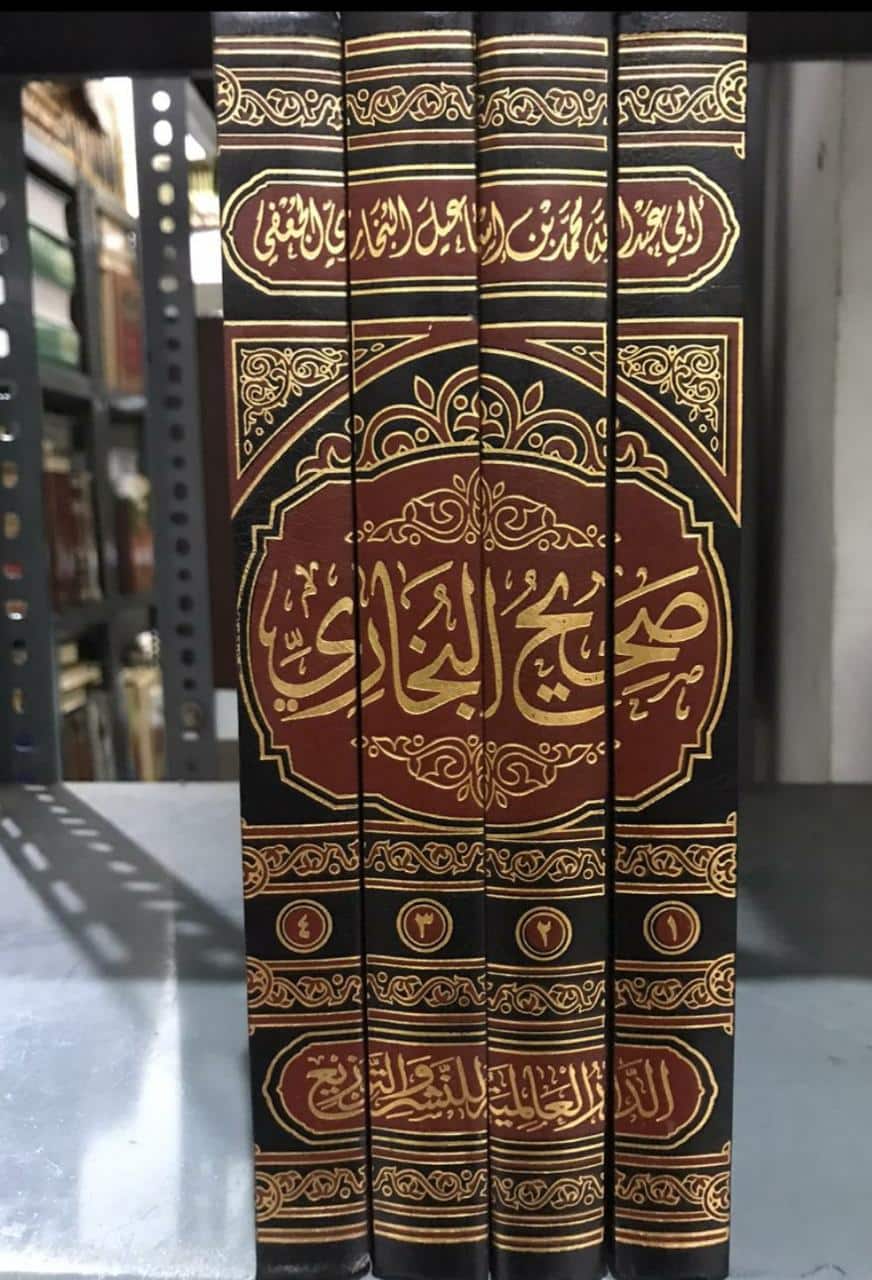

Menjelang wafat, Kanjeng Nabi menyampaikan "wasiat politik" penting sebagaimana dikisahkan oleh sahabat agung Abdullah ibn Abbas dan direkam dalam Shahih Bukhari (hadis nomor 885 dalam edisi Musthafa Dib Bugha).

Kisah ini dituturkan oleh Ibn Abbas dengan cara yang amat "visual", dengan detil-detil yang cermat, membuat siapapun yang membacanya akan terharu. Ini adalah wasiat terakhir Nabi menjelang wafat, dan disampaikan dalam keadaan fisik beliau sudah amat lemah.

Demikianlah kisah Ibn Abbas

Suatu hari, Nabi naik mimbar yang ada di masjid beliau (sekarang dikenal dengan "Masjid Nabawi"; dulu letaknya persis di samping rumah Kanjeng Nabi; atau lebih tepatnya, Nabi tinggal dan "ngenger" di sebuah ruangan di samping masjid). Beliau kemudian menyampaikan pidato.

"Wa kana akhira majlisin jalasahu," demikian tutur Ibn Abbas. Ini adalah majlis, kumpulan, dan pidato terakhir yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Saya membayangkan, saat menyampaikan keterangan tambahan ini, sangat mungkin Ibn Abbas merasakan keharuan dan kesedihan yang mendalam, mengingat detik-detik terakhir kehidupan manusia yang dicintainya itu.

Saat menyampaikan pidato itu, Kanjeng Nabi masih mengenakan selimut yang ia lingkarkan ke tubuhnya, dan disampirkan ke pundaknya. Sementara itu, kepalanya terbalut oleh sebuah kain yang sudah mulai lusuh dan berminyak ('ishabatin dasimatin), saking seringnya dipakai dan dilaburi air serta minyak selama hari-hari ketika beliau sakit.

Kemudian, demikian kisah Ibn Abbas, Kanjeng Nabi memulai pidatonya dengan memanjatkan puja-puji bagi Allah, sebagaimana kebiasaan yang selalu ia lakukan saat menyampaikan pidato (catatan: tradisi terus bertahan hingga sekarang di tengah-tengah umat Islam, yakni: menyampaikan pidato dengan pembukaan sebagaimana kita kenal sekarang).

"Wahai para manusia, kemarilah, kemarilah, mendekatlah kepadaku," demikian Nabi membuka pidatonya.

"Amma ba'du. Suatu hari kelak, orang-orang Ansar yang mendiami kota Madinah ini akan berkurang jumlahnya. Dan bangsa-bangsa lain dari luar Arab akan makin banyak jumlahnya."

Pidato bisa kita baca sebagai semacam "prediksi" Kanjeng Nabi bahwa kelak jumlah bangsa-bangsa yang memeluk Islam dari luar Arab akan lebih besar dibandingkan dengan bangsa Arab sendiri.

Prediksi ini, sebagaimana kita naca dalam sejarah, benar terjadi. Kira-kira sepuluh tahun setelah Nabi wafat, imperium Sasan di Persia (salah satu dari kekuatan politik terbesar di dunia saat itu selain kekaisaran Romawi yang berpusat di Byzantium -- atau Turki saat ini) takluk dan jatuh ke tangan umat Islam. Kejatuhan ini terjadi di masa pemerintahan khalifah kedua: Umar bin Khattab.

Setelah era Umar, kekuasaan politik Islam makin melebar dan meluas sehingga terbentang dari semenanjung Iberia (Spanyol dan Portugis) di bagian Barat, hingga Afghanistan dan India di sebelah timur.

"Oleh karena itu," demikian lanjutan pidato Kanjeng Nabi, "jika ada di antara kalian kelak ada yang menjadi penguasa yang mampu mencelakai atau membawa manfaat bagi orang lain (dengan kekuasaannya itu), hendaklah dia bersikap ksatria. Hendaklah dia menerima kebaikan (yang dilakukan rakyatnya), dan memaafkan mereka (jika melakukan kesalahan)."

Bagi saya, ini adalah "wasiat politik" yang amat penting, terutama dalam konteks peradaban manusia, termasuk bangsa Arab, pada abad ke-7. Tradisi yang dominan pada zaman itu adalah "the culture of revenge", kebiasaan untuk melakukan balas dendam (al-tha'r wa al-fatk).

Nabi mengenalkan etika baru dalam berkuasa: "the ethics of magnanimity", الحلم, yaitu memaafkan orang lain, terutama jika kesalahan itu datang dari orang yang kebetulan menjadi bawahan dan rakyat.

Kita bisa membayangkan, jika penguasa yang memiliki alat-alat kekuasaan dengan "daya pukul" yang besar memiliki sifat pendendam, betapa sengsaranya rakyat yang hidup di bawah kekuasaannya!

Nabi tak mau hal ini terjadi. Beliau menghendaki agar kekuasaan yang muncul setelah era Islam berubah secara kualitatif dari model-model kekuasaan yang ada sebelumnya. Nabi mengajarkan kekuasaan yang dikendalikan oleh "the ethics of magnanimity" ini -- kekuasaan yang didasari kasih sayang dan kemampuan untuk mengampuni (dalam bahasa sekarang: "truth and reconciliation").

Sekian dan selamat menikmati akhir pekan. Jangan lupa, tetap di rumah, sering cuci tangan dan pakailah masker jika terpaksa keluar. Semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah. (RM)