Renungan tentang "Zulm" atau Kezaliman

Dalam Islam, istilah "zulm" yang secara harafiah artinya adalah "kezaliman", merupakan antitesis atau lawan dari kata"'adl" atau keadilan. Yang menarik adalah bagaimana istilah zulm itu didefinisikan. Yang akrab dengan tradisi pesantren, pasti pernah mendengar definisi "zulm" atau kezaliman, yaitu, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya (wadl' al-syai' fi ghairi mahallihi).

Di balik konsep zulm ini ada suatu pengertian yang penting dan mendalam, yaitu bahwa segala sesuatu, menurut Islam yang saya pahami, memiliki tempatnya masing-masing. Inilah barangkali pengertian dari ayat Alquran berikut ini:

"wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira" (25:2). Terjemahan bebasnya: Dia (Tuhan) menciptakan segala sesuatu dan memberinya masing-masing sebuah takaran yang pas.

Segala sesuatu memiliki takaran dan tempatnya sendiri-sendiri. Jika takaran itu diubah, maka terjadi situasi "dis-equilibrium", ketidak-seimbangan. Itulah kondisi yang disebut dengan "zulm" atau zalim. Zalim adalah kondisi di mana terjadi ketidakseimbangan karena takaran sesuatu diubah, sehingga menyalahi keseimbangan.

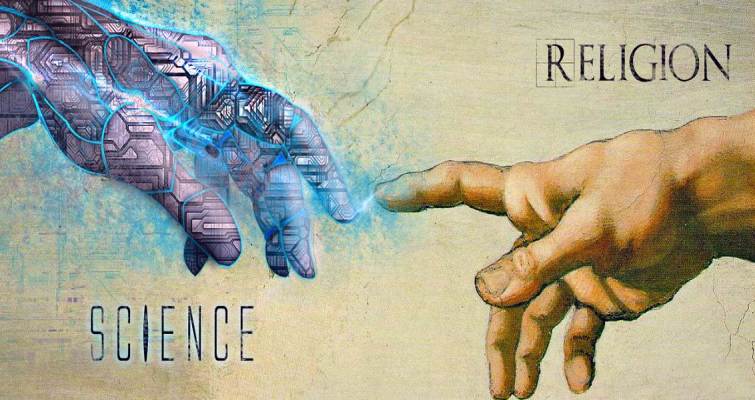

Contoh sederhana: Kedudukan sains dan hubungannya dengan agama. Akhir-akhir ini ada gerakan yang disebut "neo-atheism" yang digagas oleh Richard Dawkins, dkk. Saya membaca buku-buku Dawkins dengan penuh minat, dan sangat menyukainya. Saya hampir membaca seluruh buku Dawkins, termasuk God Delusion yang masyhur itu. Saya menyukai buku-buku Dawkins, selain karena eseinya lancar dan jernih, juga karena idenya yang "thought provoking".

Saya memang menyukai penulis-penulis yang bisa menggelitik pikiran saya untuk berpikir tidak dalam pakem yang lazim. Dawkins adalah penulis ulung semacam itu. Saya ingin mengatakan, Dawkins adalah "one of the best science communicator in the modern world."

Tetapi saya kurang setuju dengan pendekatan dia terhadap cara melihat hubungan antara sains dan agama. Bagi Dawkins, agama dan sains adalah "either/or". Kalau yang satu benar, maka yang lain salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Bahkan ia menganggap bahwa konsep Tuhan yang dikenal dalam agama adalah sejenis "delusion" atau waham. Jika sains benar, maka otomatis agama salah. Begitupun sebaliknya. Karena dalam pandangan Dawkins sains adalah "truth"/haqiqah/kebenaran, maka dengan sendirinya agama salah.

Saya tidak sepakat dengan ide Dawkins semacam ini. Bagi saya, cara yang lebih tepat dalam melihat hubungan agama dan sains adalah dengan memisahkan keduanya, dan tidak melihatnya sebagai dua hal yang saling kontradiksi. Bagi saya, agama dan sains memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Mencampur-adukkan antara keduanya, akan menimbulkan kondisi "zulm" dan disekuilibrium".

Sains, di mata saya, bergerak di wilayah "observable facts", fakta-fakta yang bisa diobservasi dengan indera atau peralatan yang membantu indera kita. Apa yang dikatakan sains adalah benar (haqq) sejauh menyangkut fakta-fakta semacam itu.

Sementara agama bekerja pada wilayah yang lain. Agama, tidak seperti sains, bergerak pada dua wilayah penting. Pertama adalah wilayah iman, kepercayaan kepada sesuatu yang absolut, "ultimate reality" yang menjadi landasan bagi kehidupan moral seorang manusia. Kedua, agama bergerak pada wilayah etik dan moral: bagaimana bertindak secara benar dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari.

Saya sebagai seorang muslim menerima statemen sains menyangkut "observable facts". Saya, misalnya, bisa menerima teori evolusi sepenuhnya sebagaimana dipahami dalam biologi modern, tanpa hal itu mengganggu iman saya. Sementara itu, iman saya pahami sebagai statemen tentang "ultimate reality", al-haqiqah al-muthlaqah, atau (dalam istilah Jawa yang sangat baik) "kasunyatan".

Sejauh menyangkut "observable facts", saya mendengarkan sains sebagai otoritas yang, menurut saya, sangat kokoh. Sejauh menyangkut fakta-fakta inderawi, maka "marja'iyyah" atau sumber rujukan saya adalah sains modern. Sementara, sejauh menyangkut komitemen terhadap "ultimate reality", maka marja'iyyah saya adalah agama, wahyu, dan ajaran-ajaran moral para nabi dan orang-orang bijak, baik dari masa lampau atau sekarang.

Masing-masing, baik agama dan sains, punya tempat sendiri-sendiri. Jangan memaksakan yang satu berbicara atas nama yang lain. Janganlah, misalnya, memaksa agama berbicara tentang sains, atau memaksa sains berbicara mengenai kebenaran moral.

Karena itu, saya menolak ide mencocok-cocokkan ayat-ayat dalam Alquran dengan temuan-temuan dalam sains modern. Bagi saya, usaha semacam itu hanyalah tindakan yang keliru.

Sam Harris dalam bukunya yang cukup kontroversial, "The Moral Landscape" (2010), mencoba membangun konsep moral-etik berdasarkan fakta-fakta sains dan penalaran rasional, tanpa bergantung pada kebenaran ilahiah.

Saya mengapresasi usaha Harris ini, tetapi, di mata saya, konstruk moral yang semacam ini tetaplah akan merupakan konstruk yang dangkal. Bagi saya, wawasan moralitas yang mendalam haruslah bertaut dengan komitmen keagamaan yang "genuine".

Asal kita bisa menempatkan dengan baik agama dan sains sesuai dengan takarannya yang tepat, maka kita tak akan mengalami kebingungan. Inilah contoh yang hendak saya pakai untuk memaknai konsep zulm dan 'adl yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah keagamaan.

Apa yang saya kemukakan ini bukanlah hal yang baru. Saya hanya melakukan "re-statement" terhadap pandangan yang sudah pernah dikemukakan oleh para sarjana dan orang bijak yang lain.

Sekian.