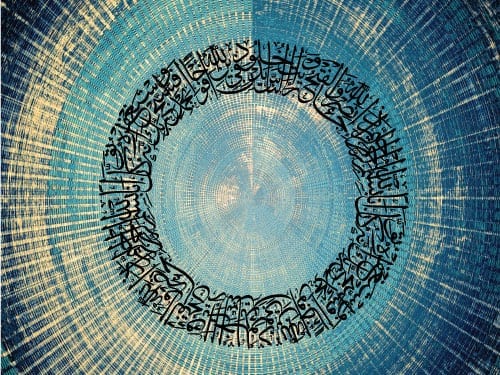

"Ilmu Itu Juga Amal," Kata al-Ghazali

Selama ini kita terbiasa melihat dikotomi antara ilmu dan amal, antara pengetahuan dan tindakan, antara teori dan praksis, seolah-olah ilmu adalah kategori lain di luar amal.

Dikotomi tersebut memberi kesan seolah-olah apa yang disebut amal, tindakan, dan praksis sebatas pada apa yang dilakukan oleh badan. Seolah-olah ilmu bukan amal. Bahkan, tidak sedikit orang mengatakan dengan sembrono, bahwa ilmu, dan juga wacana, tidak konkret.

Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang berbeda. Baginya, ilmu adalah termasuk amal, tindakan, bahkan masuk dalam kategori tindakan yang paling "top markotop". Ilmu adalah tindakan, hanya saja ini bukan tindakan badan, melainkan tindakan yang dilakukan oleh "al-qalb". Istilah terakhir ini mungkin lebih tepat dimaknai sebagai "rasio" atau pikiran, bukan "hati" sebagaimana lazimnya.

Bagi al-Ghazali, pikiran dalam pengertian "al-qalb" adalah "a'azzu-l-a'dla'", anggota badan manusia yang paling mulia, mengatasi anggota-anggota badan yang lain seperti mata, telinga, mulut, hidung, tangan, dan kaki. Karena itu, tindakan pikiran adalah sebaik-baik tindakan, karena ia diproduksi oleh sebaik-baik anggota badan, "a'zzul al-a'dla'."

Ilmu, dengan kata lain, termasuk amal, dan bukan sekedar amal saja. Ia adalah amal yang paling top-markotop, paling keren. Demikianlah kata al-Ghazali dalam kitab al-Mustashfa, kitab yang mengenai teori hukum Islam alias ushul fiqh. Kitab ini ia tulis setelah Ihya' 'Ulumiddin yang kondang itu.

Kemudian daripada itu (ini adalah ungkapan khas Presiden Suharto dulu yang sering ia pakai saat berpidato mengenai Repelita), ilmu yang terbaik menurut al-Ghazali adalah ilmu-ilmu yang di dalamnya terkandung dua aspek sekaligus: aspek wahyu dan akal, al-sam' wa-l-'aql.

Ilmu yang murni wahyu atau murni akal saja, bagi a-Ghazali, kedudukannya lebih rendah daripada ilmu yang, meminjam istilah beliau, "izdawaja fihi al-'aqlu wa al-sam'u", ilmu yang mangawinkan antara akal dan riwayat (maksudnya: Al-Qur'an dan hadis).

Ilmu yang murni wahyu biasanya hanya bersandar pada hafalan. Orang yang memiliki ilmu ini tidaklah terlalu istimewa; "wa al-khathbu fi amtsaliha yasirun," kata al-Ghazali. Kenapa?

Sebab, siapa pun yang hafalannya kuat, baik orang kecil atau dewasa, bisa meraih ilmu yang "naqliyyun mahdlun", murni wahyu ini. Dengan demikian, ilmu ini tidak menyematkan keistimewaan yang khsusus pada seseorang.

Begitu juga ilmu yang murni akal saja, kedudukannya lebih rendah di bawah ilmu yang mengombinasikan wahyu dan akal. Sebab, ilmu semacam ini tidak ada unsur kewahyuan di dalamnya. Ilmu yang paling mulia, bagi al-Ghazali, adalah ilmu kategori ketiga, yaitu ilmu yang mengawinkan akal dan wahyu, bumi dan langit.

Apa ilmu yang menggabungkan antara akal dan wahyu itu? Banyak. Salah satunya adalah ilmu ushul fikih, teori hukum Islam. Ilmu ini menggabungkan antara rasionalitas dan transendentalitas atau wahyu, antara yang kodrati dan adi-kodrati. "Subject matter" atau bahasan pokok ilmu ini adalah wahyu, yaitu ayat atau hadis yang berkenaan dengan hukum. Tetapi, dalam ilmu ini, wahyu diolah, ditelaah, dianalisis dengan menggunakan akal.

Karena itu tidak heran, jika Musthafa Abdurraziq (1885-1947), seorang ulama Mesir yang pernah menjabat Syaikh al-Azhar, menggantikan Syekh Musthafa al-Maraghi, pernah berpendapat bahwa Islam memiliki filsafat sendiri di luar filsafat yang berasal dari Yunani. Yang bisa disebut sebagai filsafat yang asli Islam, menurut Abdurraziq, tiada lain adalah ilmu ushul fiqh.

Ini sekaligus menolak asumsi para kaum atheist atau new-atheist yang beranggapana bahwa beragama sama saja dengan memunggungi rasionalitas dan akal, seolah-olah orang beragama dengan sendirinya akan bersikap irrasional dan menegasikan peran pikiran.

Al-Ghazali menunjukkan sebaliknya. Justru beragama tidak bisa diselenggarakan tanpa pikiran yang sehat. Karena itu, baginya, ilmu yang mengawinkan agama dan akal adalah sebaik-baik ilmu.

Sekian.