Miryam dan Cara Santri Menulis Puisi

di balik seketika

aku berkaca pada doa bunda

yang semerbak seperti musim panen

dalam hening samadi kata-kataku

menitis halus gerimis di setapak sajak:

ritus kesuwungan jiwa pengembara

yang teduh seperti rindang kamboja

di sebuah pusara tak bernama

hanya gunduk/ mengalun suluk/

(Meditasi: 3)

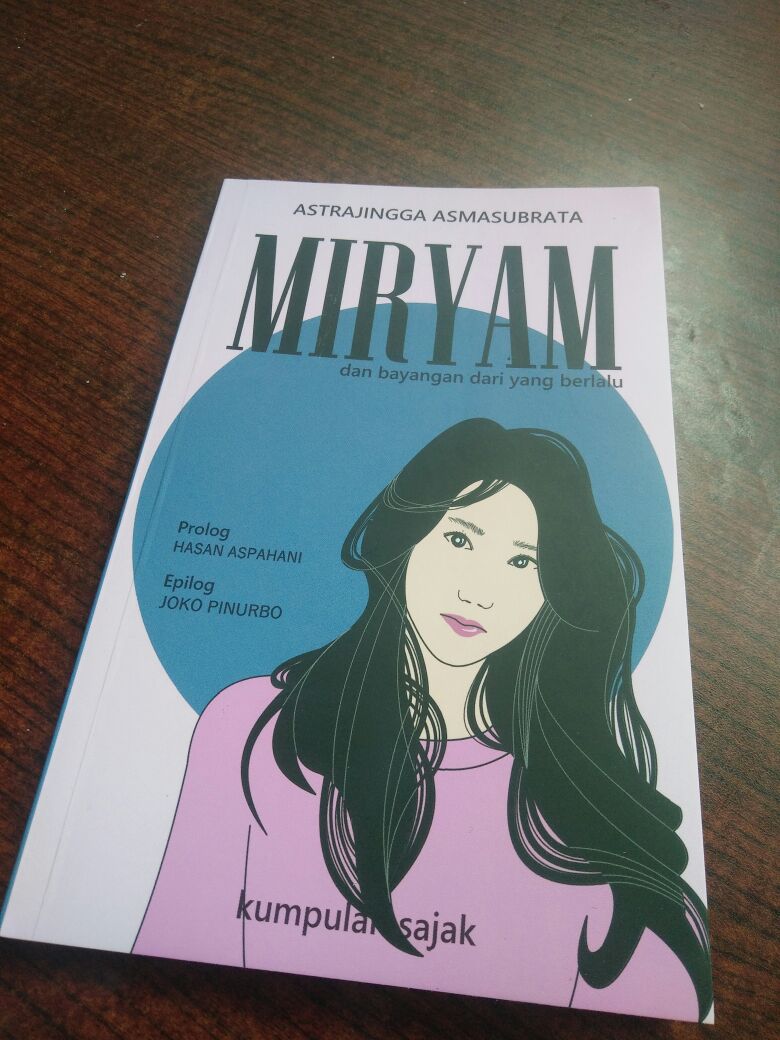

Buku ini tipis, tidak lebih tebal daripada korek api. Namun, membaca Miryam dan bayangan dari yang berlalu (2018) ini lebih terasa tengah menyusuri urat garis selembar atlas yang mengarahkan pada dua lokasi. Yakni, ingatan dan kemerdekaan menafsiri.

Astrajingga Asmasubrata, nama pena penulis sekumpulan sajak tersebut rupanya sadar betul bahwa sebuah puisi eloknya dirangkai dengan ikatan sekendur tambang pada lambang jamiyah Nahdlatul Ulama (NU). Fungsinya, biar pembaca tetap menjadi raja, tak tercekik egoisme dan sudut pandang empunya.

Di lembar-lembar pertama, entah kenapa saya langsung meyakini bahwa seperti inilah tradisi santri dalam menulis puisi. Pesan spiritual yang ingin disampaikan, misalnya, tak langsung menohok menggunakan kalimat-kalimat saleh dan cenderung membumi.

Lirih rintih silam yang pedih

perlahan kauluruhkan

ke haribaan sesal

hingga suara tak menyisa gema

sunyi pun meruang di sana

(Tafakur: 10)

Kacamata tasawuf sebagai tradisi paling lekat dalam komunitas pesantren merangsek hampir di keseluruhan puisi. Cirinya, pesan keagamaan lebih dilambangkan sebagai sesuatu yang transendental. Kekuatannya bertumpu pada gelombang dharuri, intuitif, dan perasaan. Jatuhnya Astrajingga tak memborong diksi-diksi 'saleh' sebagaimana banyak diberdayakan penyair Islam lainnya.

Seyyed Hossein Nasr (2007) menegaskan bahwa paradigma tasawuf yang melahirkan puisi-puisi sufi cenderung menghadirkan bahasa Islam yang beragam. Sebagian besar berbicara keterpisahan penyair itu sendiri dengan Sang Kekasih, lantas mengalirkan ikhtiar dan mimpi untuk kembali ke dalam pelukan-Nya.

Tema-tema pertaubatan, pengakuan dosa, penyesalan, dikemas dalam bahasa yang tak terganggu jarak dengan pembaca. Di beberapa puisi Astrajingga, pola semacam ini cukup gamblang dan relatif gampang ditemukan.

Sastra sufi, pesantren, atau entah apapun sebutannya memiliki ciri lain berupa semangat pengembaraan. Ia tak cukup sulit untuk melakukan hilir mudik dari satu tema ke tema lain, satu lokus ke lokus berikutnya, pula menyebut satu titik ke titik yang berbeda.

Struktur paling standar untuk menunjukkan hal ini biasanya dilakukan melalui pemunculan nama-nama yang asing secara lafal, namun karib dari sisi makna. Dalam buku Astrajingga paling baru ini, ia rajin membentuk judul atau sekadar menyisipkan diksi-diksi sejenis. Situ Patok, Dusun Maja, Paniis, Bukit Kapur Palimanan, Kejawanan, Lembang, Kemang, Kedoya, Klender, dan banyak lagi di dalamnya.

Yang paling populer, pernah dihadirkan 'Gus Mus' Ahmad Musthofa Bisri sekira tahun 1993. Melalui puisi berjudul Lirboyo Kayf Al-Hal misalnya, penyair satu ini begitu fasih menyodorkan term Lirboyo yang barangkali masih asing di sebagian telinga, namun melalui sajaknya, pesan-pesan yang disampaikan nyaris tak terganjal.

Lirboyo,

Masihkah tebu-tebu berderet manis melambai di sepanjang jalan menyambut langkah gamang santri anyar menuju gerbangmu? Ataukah seperti di mana-mana pabrik-pabrik dan bangunan bangunan bergaya Spanyolan yang angkuh dan genit menggantikannya?

Astrajingga, dalam beberapa puisi, tampak berikhtiar melakukannya. Meski secara kritik, ada satu-dua unsur yang tertinggal berupa pengait yang tampak tidak banyak diambil pusing dan diperjuangkan. Terkecuali di satu judul berikut;

menjelang senja di kejawanan

langit menumpahkan gerimis

gelombang semakin meradang

merepihkan buih ke akar bakau

dalam irama tembang tarling

landai pasir pantai sumirkan

terbang camar ke pinggir tebing

dari tengah laut deru angin utara

semakin berderak serupa maut

yang bersemayam dalam diri;

malam jatuh di lambung perahu

(Menjelang Senja Kejawanan: 13)

Astrajingga menjadikan puisi-puisinya sebagai catatan ziarah, hobi kebanyakan santri ketika tiba di sebuah titik kota. Secara lafziyah, ziarah merupakan kalimat mashdar dari kata kerja (fi’il) bermakna berkunjung. Nasr mengatakan, di Arab Timur potret-potret lokasi pernah diandalkan banyak menjadi etos etika spiritual puisi-puisi bercorak tasawuf.

Selebihnya, nama Miryam dalam buku ini menjelma kata kunci. Ia menjadi satu penghubung atas serial tema dan karakter tertentu, sebuah kepiawaian seorang santri yang mengolah imajinasi.

Astrajingga—barangkali—memang tak pernah mendeklarasikan diri sebagai santri. Tapi puisi, imajinasi, dan latar belakang yang membentuknya tak bisa lepas dari semuanya. Apalagi, ia muncul dari sebuah desa bernama Sidamulya, yang berjarak dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon tak lebih dari lima kilometer saja.

Selamat, Astrajingga...