Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Duhai hamba yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan pada orang-orang terdahulu agar engkau bertakwa." (QS Sapi Betina [2]: 183)

Kami sengaja menukil guratan ayat tertera dengan catatan khusus. Di dalamnya terselip perkara penting yang selama ini seolah terabaikan begitu saja. Pertama, soal lema amanu yang digunakan dalam redaksi ayat tersebut. Kedua, terkait apa itu taqwa yang menjadi hadiah bagi orang berpuasa. Mari kita mulai penjelajahan.

Perkara iman adalah kajian menarik yang telah menyita perhatian kalangan agama dan saintis selama ribuan tahun. Sejak zaman kenabian hingga hari ini. Namun, yang kerap luput dari amatan sebagian besar mereka, iman kerap kali dibenturkan dengan nuansa post-factum.

Istilah teknis itu berkenaan dengan justifikasi. Pembenaran semu yang ujug-ujug merujuk pada ayat dari kitab suci. Sudah dari sono-nya begitu. Malas berpikir. Apa pula merenung. Begini contohnya. Gemar mengancam surga, mengimingi neraka. Padahal dua ranah akhirat itu belum pernah kita lihat pakai mata kepala sendiri. Anda tahu Planet Nibiru? Nah, di situ surga dan neraka jadi satu loh. Percaya?

Jika iya, Anda cocok bergaul dengan Nobita & Doraemon, jangan sama Thanos. Selama masih berbau doktrin-dogma, sejatinya bukan iman yang kita anut, melainkan kejumudan membabi buta. Coba periksa konsep tuhan Anda. Apa bedanya dengan hantu? Sama tak terlihat, tapi ditakuti. Kok mau-maunya Anda mengerangkeng diri dalam konsep kebertuhanan sedemikian?

Secara akal sehat, tampaknya tak satu pun kita bisa mencintai seseorang yang cuma punya nama, dan selebihnya kabur. Absurd.

Apalagi sampai harus rela tunduk pasrah padanya. Takut diancam ini-itu. Senang diimingi segala hiburan jasmaniah. Penalaran semacam juga bisa diterapkan dalam soal keimanan bertuhan. Ya, perkara iman sejatinya dimulai dari pertanyaan mendasar; tentang siapa kita dan kenapa harus ada di dunia.

Benih-benih imanlah yang mendasari kita tuk sabar menunggu apa yang kan terjadi setelah detik ini. Meski secara logis tetap tak terjawab, namun kita setia berada dalam ketidaktahuan dan anehnya, malah semakin sok tahu pada jalan cerita hidup sendiri. Sudah jelas hidup ini misterius, tapi malah dikalkulasi. Diobjektifikasi. Dari sini letak kerancuan pikiran manusia, berhulu.

Secara intuitif, kitab suci itu penunjuk jalan hidup. Semacam rambu. Tujuan kita yang utama hanya satu, hidup yang hendak diajarkan oleh tuhan melalui kitab suci itu—yang "di dalamnya tiada keraguan sama sekali." (QS Sapi Betina [2]: 2)

Kita saja yang kerap meragu, bahkan tentang keraguan diri sendiri. Bila kita mau menelaah lebih dalam bagaimana para Nabi dan Rasul berjibaku dengan pengalaman kemanusiaan mereka, kita baru akan mengerti betapa keimanan yang mereka dapatkan bersifat unduhan. Kawruhan. Bukan doktrinasi-dogmatisasi. Iman mereka berlandaskan kemanusiaan murni. Baru Tuhan mengajari.

Mari kembali ke ayat di atas. Sebagaimana lazimnya, Alquran selalu menggunakan redaksi yang tepat tuk memanggil pihak seruan. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuha l-mudatsir (orang berselimut), ya ayyuhannas (sekalian manusia), ya bani Adama (anak turunan Adam), dll. Maka redaksi amanu dalam ayat tersebut jelas mengarah pada mereka yang beriman. Pertanyaannya, apakah kategori manusia beriman? Ayat berikut bisa jadi panduan.

وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ ۖ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا

"Dan sesungguhnya tatkala mendengar petunjuk (Alquran), kami beriman padanya. Sesiapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak (takut pula) akan penambahan dosa—serta kesalahan." (QS Jin [72]: 13)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

"Sejatinya orang-orang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah lah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan jualah mereka pasrah bongkokan." (QS Harta Pampasan Perang [8]: 2)

لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُون

"Tiada rasa takut pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih."

Perlu kami berikan maklumat ke rekan pembaca sekalian, bahwa kalimat demikian tersebut dalam Alquran (sehitungan kami) sebanyak 12 kali. Dalam al-Baqarah enam kali, 'Ali Imran, Al-Ma’idah, Al-An’am, al-A’raf, Yunus, dan al-Ahqaf, masing-masing sekali. Jikalau memperhatikan surah-surah tersebut, kita akan tahu bahwa kalimat itu terus turun sepanjang periode Makkah dan Madinah.

Hal demikian menunjukkan nilai penting dan utama yang dikandungnya. Al-Baqarah, 'Ali Imran, dan al-Ma’idah turun di Madinah. Terulang sebanyak delapan kali. Sedangkan Al-An’am, al-A’raf, Yunus dan, al-Ahqaf, semua turun di Makkah. Pengulangan ayat sejumlah empat kali. Seluruh ulangan itu dalam konteks menegaskan sifat-sifat orang beriman.

Tidak punya rasa takut dan khawatir (sedih) bagi orang beriman, bisa kita pahami begini: mereka tak lagi takut menjalani hidupnya yang sudah diatur sedemikian rupa oleh Gusti Allah. Tak juga bersedih apalagi khawatir atas segala musibah, cobaan, bencana, yang datang melanda. Duka dan bahagia sama saja bagi mereka. Sebab segala sesuatu mengandung keajaiban, termasuk kehadiran kita di dunia.

Menghakimi Diri

Seorang pemuda berwajah derita yang tubuhnya disarati bekas luka, menangis tersedu sedan di emperan sebuah masjid. Ia bukan meratapi hidupnya yang sudah terlalu lama dihempas masyarakat. Bukan pula menangisi hati yang patah bolak-balik ditinggal menikah perempuan terkasih. Ia merintih diusir jamaah masjid lantaran tubuhnya beraroma tong sampah. Ia dianggap tak layak berada di rumah Tuhan. Tak absah meletakkan dahinya rata tanah—bahkan lebih rendah lagi.

Pemuda itu mengadu pada kami. Ia tak tahu bahwa kami senasib sepenanggungan dengannya. Kami merindu Allah dengan cara yang jauh dari Islami. Hasilnya, di mana-mana orang mencibir tak henti. Jangankan menghibur dirinya, melipur lara sendiri pun kami tak mampu. Dalam hati kami ngungun sendiri: Bagaimana mungkin Allah yang tiada berbatas itu tak bisa didekati dengan cara apa saja?

Kenapa selalu saja ada orang yang dengan gegabah meyakini bahwa ibadah yang ia lakukan pasti benar dan diterima Allah? Sedang tak satu pun umat Muslim di zaman ini yang pernah melihat langsung Rasulullah Muhammad Saw menjalankan ibadah dan hidup kesehariannya.

Pun jika Hadis dan Sunnah yang dijadikan tolok ukur, tetap saja itu hanya sebuah kabar. Bukan kebenaran itu sendiri. Jangankan mengetahui kebenaran, memahami tujuan kita dilahirkan saja sudah runyam.

Sejatinya, kebenaran yang jelas paling benar, hanya Gusti Allah saja yang tahu. Apa salahnya membiarkan setiap orang mencari jalan kebenaran yang sudah digariskan tuhan baginya. Apa susahnya menyadari kita semua sama tak tahu bahwa yang terbabar di alam semesta ini hanya senda gurau belaka.

Lalu mengapa kita saling berbalahan mencabut pisau. Jika memang ada orang yang berani mengerangkeng kebenaran sedemikian rupa, nampaknya ia lebih pantas menjadi Tuhan.

Kami kerap kali terpukau menyaksikan film Le Grand Voyage, Life of Pie, Cast Away, dan PK. Keempatnya merekam dengan baik jejak penelusuran iman seorang anak manusia yang gelisah. Seperti menyaksikan sang kamitua Ibrahim hidup lagi di zaman modern. Kami pernah berdiskusi hangat dengan seorang yang serupa. Pemuda duapuluhan kelahiran Jerman. Tujuh leluhurnya hidup secara agnostik, tapi percaya pada tuhan. Ia pribadi, sedang berupaya memahami agama semampunya. Terutama Islam.

Pada pemuda bijak itu kami berkata bahwa jalan yang ia tempuh, adalah jalan yang telah dilalui para Hanif sebelumnya. Jalan sepi nan sunyi—yang di ujungnya menanti para Nabi dan Rasul. Seluruh manusia historis itu, sesungguhnya lebih dulu berupaya menggali khazanah rahasia hidup masing-masing hingga kemudian mereka menemukan kunci agama di dalamnya. Sebuah jalan bebas hambatan. Menuju ke dalam diri purbani. Bersama, dengan, dalam, dari, untuk, kepada, dan demi Allah semata.

Iman itu setara nilainya dengan keyakinan mutlak tentang diri kita pribadi—yang tak satu orang lain pun bisa menafikannya.

Anda tak perlu menimbang ulang syak wasangka orang lain, jika Anda memang tak seperti yang ditudingkan. Terimalah sebagai hadiah hidup. Maka jiwa Anda kan terus tumbuh membesar. Menjulang. Tinggi. Ka handap kudu akaran, ka luhur kudu sirungan. Ke bawah berakar. Ke atas bertunas.

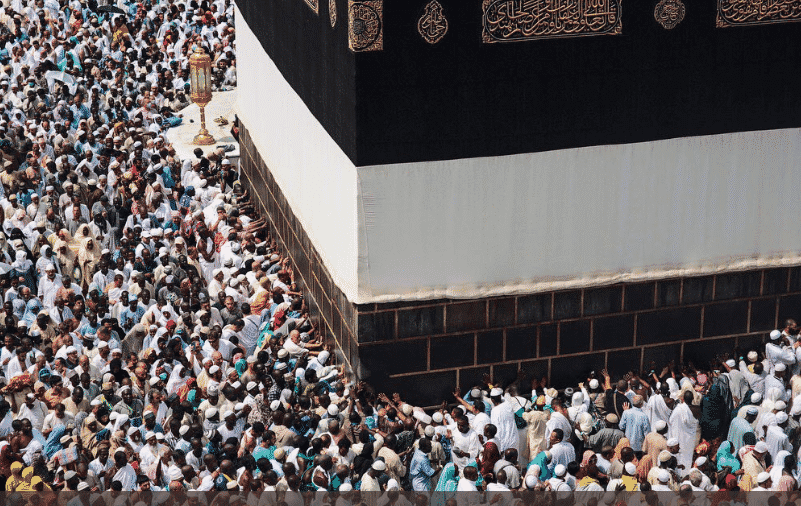

Akhir kalam, biarlah kami pungkasi tulisan ini dengan nukilan dari (QS. Relungan [49]: 13) yang berbunyi, "Hai, sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menjadikan kamu sekalian dari seorang lelaki dan perempuan, sehingga kamu berbangsabangsa dan bersukusuku agar kamu sekalian kenal-mengenal satu sama lain. Bahwasannya yang lebih mulia di antara kamu sekalian, ialah yang lebih takwa kepada-Ku."

Hadiah manis bagi orang beriman bila merujuk pada ayat yang jadi mukadimah tulisan ini adalah takwa. Sebentuk laku sumarah. Terus-menerus dalam keadaan mengingat Allah sepanjang perjalanan hidup.

Meng-Allah dalam segala hal. Tidak ada aku, yang ada Dia. Tak ada tuhan kecuali Engkau. Takkan ada tuhan selain Dia. Tiada tuhan selain aku. Jenis kesadaran puncak macam begini dalam tradisi luhur bangsa kita dinamai: jumeneng ingsun. (atk)