Masjid Agung Taipei, Warisan Chiang Kai-shek yang Jadi Monumen

Rasa sejuk membersit di dada ketika taksi yang saya tumpangi berhenti di depan Masjid Agung Taipei, Section 2 No. 62, Xinsheng South Road, Da’an Distric. Hanya 10 menit dari Istana Presiden Taiwan. Kubah dan menara masjid yang polos, tanpa polesan cat berarti, memantulkan kesederhanaan.

Di masjid itu, kutemukan plang nama, kecuali sebuah prasasti keramik ukuran kecil terpampang di tiang pagar dalam tiga bahasa dan aksara—Mandarin, Arab, Latin—bertuliskan: Chinese Islamic Cultural & Educational Foundation.

Bersama Wendy Chang, penerjemah saya selama di Taiwan, saya masuki halaman masjid yang tidak terlalu luas. Sebatang pohon kurma tak berbuah tumbuh di antara taman yang tertata.

“Pada perayaan hari besar biasanya di sini didirikan stand untuk bazar makanan halal,” kata Wendy yang mengaku cukup sering pergi ke kawasan masjid. Ia suka mencari masakan Indonesia di warung sekitar sana. Maklum dia lahir dan besar di Medan, dan baru beberapa tahun berselang ikut ayahnya yang berkewarga-negaraan Taiwan.

[caption id="attachment_212438" align="aligncenter" width="923"] Alquran dengan terjemah bahasa Mandarin. Cover merah ala China daratan, seangkan cover hijau ala Taiwan (foto: penulis)[/caption]

Alquran dengan terjemah bahasa Mandarin. Cover merah ala China daratan, seangkan cover hijau ala Taiwan (foto: penulis)[/caption]

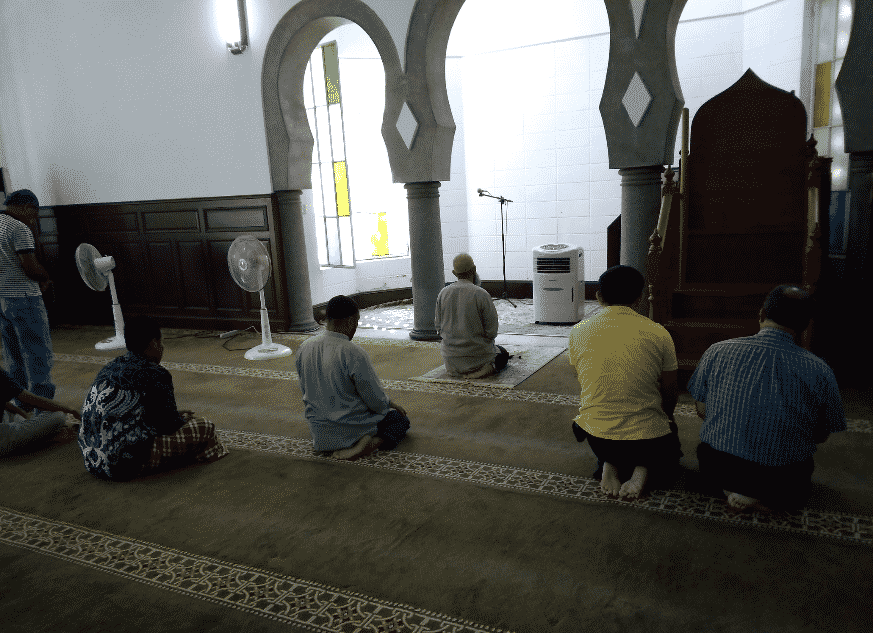

Sebentar saja kami sampai di teras. Saya tarok tas dan buka sepatu, lalu bergegas ke belakang mengambil wudu. Wendy yang Budhis duduk menunggu. Sebagai salam perjumpaan, saya sholat tahiyatul masjid dengan khusuk, kemudian duduk bersimpuh melihat seisi masjid yang terawat meski terkesan sangat sederhana. Karpet coklat stok lama dan kipas angin seadanya. Lengkung kubah masjid sangat luas, cukup membuat lega ruang masjid berkapasitas 1000 jemaah itu. Sebenarnya masjid ini berlantai dua, tetapi hanya bagian depannya saja, digunakan buat sholat wanita.

Tak lama kemudian saya kembali ke teras, melihat-lihat beberapa ruangan. Di teras bagian kiri terdapat ruangan penerima tamu. Sedangkan di teras bagian kanan terdapat kantor pengurus masjid—keterangannya juga ditulis dalam bahasa Indonesia—dan kantor Asosiasi Muslim China (Chinese Muslim Associations/CMA). Terdapat pula ruangan serba guna dengan kursi dan meja-meja panjang. Pada hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha, tempat ini difungsikan sebagai ruang makan; hari biasa tempat mengaji anak-anak dan ruang majelis taklim dalam jadwal rutin.

Saya mencari orang yang bisa saya ajak bercerita tentang sejarah masjid dan khazanah lain yang menarik, mula-mula dengan masuk ke kantor CMA. Tetapi oleh seorang babah berjenggot dan berkopiah haji, saya disarankan ke kantor pengurus masjid saja. Sebab menurutnya, sejarah dan seluk-beluk masjid lebih dipahami oleh para pengurusnya. Saya mengikuti sarannya. Tetapi di dalam kantor pengurus hanya ada dua orang perempuan kantoran yang benar-benar sedang ngantor; sibuk di meja kerja masing-masing. Sungguh pun begitu, saya dibantu juga untuk bertemu seseorang yang dianggap tahu sejarah dan seluk-beluk masjid.

Cerita Santo

Seseorang itu bernama Santo, laki-laki 40-an tahun, berkaos dan bercelana jins. Ia datang dari belakang, menjumpai saya di meja teras. “Saya tukang masak dan penerjemah di sini,” kata Santo, saat kami berkenalan. Penampilannya tipikal santri yang sederhana, terbuka, namun kaya wawasan. Ia berasal dari Teluk Malano, Ketapang, Kalimantan Barat dan mengaku sudah 20 tahun tinggal di Taiwan, hampir separoh waktunya diabdikan di Masjid Agung ini.

Maka berceritalah Santo. Menurutnya, bangunan awal masjid sudah ada sejak tahun 1947. Tapi pada tahun 1959 dibangun ulang oleh arsitek Yang Cho-cheng, arsitek yang juga perancang Balai Peringatan Chiang Kai-shek. Pekerjaan selesai tahun 1960. Pembangunan menyeluruh ini merupakan inisiatif Jendral Pai Cong Si, salah seorang jendral Chiang Kai-shek.

[caption id="attachment_212445" align="aligncenter" width="1280"] Dokumen Jendral Pai Cong Si dalam peresmian masjid[/caption]

Dokumen Jendral Pai Cong Si dalam peresmian masjid[/caption]

Untuk diketahui, Chiang Kai-shek merupakan sekutu dr. Sun Yat-sen yang berhasil menumbangkan Dinasti Qing. Namun pada tahun 1949 ia terpaksa membawa pemerintahan Republik China—yang sempat berkuasa 28 tahun di China Daratan—menyeberang ke Taiwan lantaran perang saudara dimenangkan Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat China. Mao tak melanjutkan pengejaran Chiang Kai-shek ke Pulau Formosa, karena Selat Taiwan segera dijaga kapal perang AS atas perintah Presiden Roosevelt. Itulah sebabnya nama Roosevelt menjadi salah satu jalan utama di Kota Taipei.

Menurut cerita, lebih 30% tentara Chiang Kai-shek adalah muslim, terutama dari marga Han dari Tansui, Ningsia, Lanco, Xan Su dan Sin A. Karena itu tak heran keinginan untuk memiliki masjid yang representatif menjadi kebutuhan mendesak setelah mereka menetap di Taipei. Mereka pun membentuk asosiasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Chinese Muslim Associations.

Untuk mewujudkan masjid impian, Jendral Pai Cong Si—yang menjadi Menhankam saat Chiang Kai-shek jadi presiden—meminjam uang ke Bank Sentral Taiwan sebesar 6 juta DM$. Tahun 1959 uang tersebut tentu saja terbilang besar. Itulah modal membangun ulang Masjid Agung. Selain itu ada juga donasi dari pemerintah Arab Saudi. Ada pun untuk perluasan lahan, sang jendral tinggal memanfaatkan tanah di sekitar bangunan lama. Total luas keseluruhan mencapai 2.747 meter persegi. Tak jauh dari lokasi masjid ditetapkan pula lahan pemakaman muslim yang disebut Liok Ciang Lie.

[caption id="attachment_212439" align="aligncenter" width="1232"] Santo, staf Masjid Agung Taipei, saat di Pemakaman Muslim Taipei (Foto: dok. masjid)[/caption]

Santo, staf Masjid Agung Taipei, saat di Pemakaman Muslim Taipei (Foto: dok. masjid)[/caption]

Bertahun-tahun kemudian, ketika Jendral Pai Cong Si meninggal, keluarlah tagihan dari Bank Sentral Taiwan. Ternyata pinjaman sebesar 6 juta tersebut belum lunas, bahkan baru diangsur beberapa kali! Apa akal? Untunglah saat itu anak mendiang Chiang Kai-shek, yakni Chang Chi Ko, menjabat sebagai Menteri Penerangan Taiwan. Sang Menpen—saya bayangkan seperti Harmoko di zaman Orba—meminta kepada pihak bank supaya utang itu jangan diungkit-ungkit. Pihak bank pun mengalah.

Jadi Monumen

Akan tetapi, lanjut Santo, beberapa tahun sebelum memasuki era 2000 muncul masalah baru. Tanah yang ditempati Masjid Agung ternyata juga belum dibayar. “Dulu ‘kan hanya main tunjuk,” katanya. “Maklum saja jendral.”

Maka tanah masjid dijual oleh anak-cucu ahli waris kepada agen properti. Jumlah totalnya tak tanggung-tanggung: 60 miliar dolar baru Taiwan (DM$)! Itu pun belum tentu pihak properti mau dibayar sebab jika mereka membangun sendiri properti lalu dijual, harganya akan berkali lipat. Itu artinya, masjid terancam digusur!

Rembug besar pengurus masjid, jemaah dan CMA segera dilangsungkan. Berhari-hari mereka berembug mencari jalan ke luar, sambil setengah pasrah akan kehilangan rumah ibadah yang mereka cintai. Alhamdulillah, tuhan masih bersama mereka. Adalah Liu Wen Sing, salah seorang senator muslim di parlemen Taipei, mengajak pengurus masjid yang sedang resah menghadap walikota Taipei, Ma Ing Co. Sang walikota menyambut dengan ramah, lalu mereka berembug memecahkan persoalan yang dihadapi. Konon nyaris buntu.

“Mengapa tidak kita jadikan saja monumen?” walikota mendapat ide brilian.

“Monumen?” utusan masjid saling pandang.

Liu Wen Sing, si anggota dewan, paham. Ia segera angkat tangan setuju. Alur pikirnya sederhana: dengan status monumen, maka Masjid Agung termasuk benda cagar budaya yang dilindungi negara. Di Taiwan, monumen terdiri dari kelas 1, 2 dan 3. Kelas 1 hanya boleh dilihat atau dikunjungi secara terbatas, kelas 2 boleh dikunjungi tapi tak boleh dipakai, sedangkan kelas 3 boleh digunakan dan dikunjungi namun tak boleh diubah.

Keputusan itu disepakati dengan lega, dan ditindaklanjuti pada tanggal 26 Juni 1999. Meskipun ke depan mereka membayangkan tidak bisa leluasa mengubah bentuk masjid. Tapi tak apa. Toh bangunan masjid sudah dianggap “final”. Yang jelas karena status monumen itulah, Masjid Agung Taiwan selamat dari penggusuran, dan berada di bawah pengawasan Departemen Kebudayaan. Apa pun yang hendak diubah harus mendapat persetujuan dari pihak berwenang.

[caption id="attachment_212442" align="aligncenter" width="486"] Kotak amal di dalam masjid (Foto: Penulis)[/caption]

Kotak amal di dalam masjid (Foto: Penulis)[/caption]

“Pernah ada imam dari Suriah mau mengubah warna cat pada pintu, dan koordinasi dengan alot dilakukan dengan Departemen Kebudayaan,” kata Santo.

Tapi tunggu dulu! Bagaimana dengan agen properti yang sudah memiliki sertifikat sah tanah “monumen”? Walikota dengan kalem mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah kota akan menyicil kepada agen properti dengan cara memotong pajak setiap kali mereka membangun properti di tempat lain. Karena status monumen yang tak dapat diganggu-gugat, pihak properti tak bisa berkutik lagi. Kepentingan negara di atas segalanya. Sampai di sini, ada moral cerita tentang toleransi dan sikap patuh pada pemerintah.

Keliling Masjid

Setelah bercerita panjang-lebar, Santo mengajak saya berkeliling masjid. Ia membawa saya masuk ke ruang serba guna dan tembus ke dapur tempat kuali-kuali besar terletak di atas kompor khusus. Alat-alat masak dari steinless tergantung di dinding. Komplit.

“Di sinilah saya memasak setiap ada kegiatan hari besar, misalnya Hari Raya Qurban,” kata Santo. Ia melanjutkan, selain perayaan hari besar Islam, ada kegiatan harian mengaji anak usia 10-12 tahun, pengajian orang dewasa setiap Sabtu dan majelis taklim muslim Taipei milik pekerja Indonesia sebulan sekali. Menariknya, kuota haji sebanyak 30 orang/tahun dulu dibayar pemerintah. Tapi sekarang, khusus pekerja Indonesia yang mampu, memilih membiayai sendiri perjalanan haji mereka.

[caption id="attachment_212444" align="aligncenter" width="480"] Tempat memandikan jenazah (Foto: Penulis)[/caption]

Tempat memandikan jenazah (Foto: Penulis)[/caption]

Santo mengajak saya naik ke lantai dua yang terletak di atas dapur. “Nah, di sini saya tidur dan mengaji,” katanya tanpa pretensi. Entah kenapa saya merasa masuk ke kamar santri di Krapyak. Buku-buku tergeletak di atas sajadah, sarung yang tergantung dan kitab-kitab di atas meja. Juga ada deretan kursi yang digunakan untuk les privat dan rapat terbatas.

Ia lalu menunjukkan Alquran yang terjemahannya ditulis dengan aksara Mandarin ala China Daratan dan satu lagi dengan aksara Mandarin Taiwan. Mandarin Taiwan lebih “pakem” dan kosa kata lawas masih banyak ditemukan, kebalikan dengan Mandarin China Daratan yang lebih longgar dan banyak kosa kata baru.

“Ini bantuan pemerintah Arab Saudi,” kata Santo dengan raut berterima kasih.

Data pada Santo menunjukkan bahwa jumlah umat Islam asli Taiwan pernah mencapai 200 ribu sekitar dua dasawarsa lalu, kemudian menyusut menjadi 60 ribu. “Sekarang tinggal sekitar 20 ribu saja,” kata Santo. Ia mengaku sedih setiap kali menghadiri pemakaman muslim Taiwan di Liok Ciang Lie. “Anak-anak dan cucu mereka yang hadir banyak, tapi sudah bukan Islam. Lebih 95% begitu,” katanya.

Sementara itu, muslim berkewarganegaraan asing mencapai 400 ribu orang. Warga negara Indonesia yang menjadi buruh migran (BMI) termasuk paling banyak, yakni 380.000 orang; sementara Myanmar, Thailand, Pakistan dan lain-lain berkisar antara 80-100 orang.

“Jadi peranan muslim Indonesia sangat signifikan di Taiwan,” Santo berbinar. Masjid Agung Taipei menjadi hidup berkat keterlibatan BMI. “Interaksi mereka bagus dan aktif. Pelantikan pengurus NU dan Muhammadiyah selalu dilangsungkan di sini,” ujar Santo lagi.

[caption id="attachment_212440" align="aligncenter" width="1030"] Pelantikan pengurus Muhammadiyah (Foto: dok. masjid)[/caption]

Pelantikan pengurus Muhammadiyah (Foto: dok. masjid)[/caption]

Kali ini ia membawa saya memutar ke belakang, melintasi ruang terbuka di mana terlihat menara masjid yang indah setinggi 20 meter. Kemudian kami melewati ruang pemandian jenazah dengan keranda dan peralatan lainnya yang menjadikan saya tambah takzim. Dalam hati saya baca doa untuk roh saudara muslim yang pernah dimandikan di sana.

Ruang pemandian jenazah terhubung dengan deretan kamar mandi, toilet dan tempat berwudu. Bertepatan dengan itu, azan lohor berkumandang, mengalun dari toa yang diarahkan ke dalam masjid. Saya masih “menggantung” wudu, jadi bisa langsung ikut sholat berjemaah.

“Allahu Akbar!”