Membaca Dua Manuskrip Tasawuf Filosofis di Jawa

Sejarah literasi masa lampau ditandai dengan kitab-kitab tertulis tangan. Lembaran-lembaran “kertas” dilahirkan dari kemampuan mengubah pepohonan. Daun dan kulit pohon lokal diproses untuk alas tulisan. Kita membayangkan proses manual nan panjang pembuatan kertas–halaman per halaman.

Imaji-imaji bermunculan ketika melihat kitab bertulis tangan. Melihat manuskrip, sebutan bagi jenis karya bertuliskan tangan ini, memunculkan gambaran episode para santri menyalin teks Arab. Seperti di masa sekarang, seorang kiai membacakan makna tiap kata per kata.

Terkadang, keterangan tambahan diberikan untuk menuntaskan pemahaman bagi kita yang bahasa Arab adalah bahasa asing. Pendidikan ala pesantren lahir sejak Islam datang ke Nusantara berabad silam.

Pendidikan di masa lalu memang hanya mengenal pendidikan ala pesantren. Kiai, santri, tempat ibadah bersama, dan tak lupa kitab-kitab menjadi aktor-aktor utama dalam proses menjadikan seorang berpendidikan.

Pentingnya melahirkan pemahaman mendalam akan teks kajian melahirkan budaya tulisan pegon, jawi, serang dan aksara Islam lainnya di seluruh daerah di Nusantara.

Kini kita beranjak ke tradisi pendidikan pesantren di Jawa. Penerjemahan sang kiai, di tanah ini, digelantungkan di bawah kata per kata. Proses belajar ini ada sejak ratusan tahun silam. Sebuah manuskrip tua berkandung teks fikih bertanggal 1545 tahun Jawa, atau 1623 tahun Masehi.

Tradisi pesantren yang tampak satu warna lestari begitu lama membuat para pengamat mudah mencerca. “Pesantren anti-perubahan” dan “ pesantren kolot lagi stagnan”, cercaan yang paling mudah didengar dan dibaca. Namun, bukti menunjukkan hal berbeda. Perubahan-perubahan besar terjadi di tradisi pesantren, meski mengambil waktu yang begitu lama.

Dua Saksi Perubahan Tradisi Pesantren

Manuskrip tua dari sebuah pesantren di Madura mengandung teks yang tak biasa. Kajian yang kini dinilai “haram” dalam umumnya tradisi ahlusunah di negeri ini. Kitab mendedah filsafat sufistik dari tradisi Sang Guru Agung, Ibnu Arabi. Kitab berjudul Bahrul Lahut, “Samudra Alam Ilahiah”.

Kitab “kelas berat” adalah karya Syekh Abdullah Arif dari Aceh. Akhir kerajaan Perlak pada abad kedua belas menjadi waktu penulisan. Kitab ini merupakan karya yang paling mula-mula ditulis tentang sufisme di tanah Nusantara. Kitab ini menegaskan bahwa sejak semula, sufisme ala Ibnu Arabi sudah beredar di negeri umat Islam terbesar ini.

Tradisi sufisme yang diteruskan oleh Hamzah Fanshuri (w.1607) dan Shamsuddin as-Sumatrani (w.1630) (Ahmat dkk., “Islamic Weltanschauung in Bahr al-Lahut”, 2016).

Kitab “dihiasi” dengan makna-makna bergelantungan dalam bahasa Jawa yang tidak lagi akrab di telinga masyarakat Jawa kini. Kata i’lam yang memperoleh makna “kawikanana dinira” dianggap tidak biasa di tradisi pesantren kini. “Kaweruhana dening sira” menjadi bahasa makna gandul bagi i’lam kini.

Keberadaan manuskrip menjadi bukti akan kosmopolitanisme peradaban ilmu di Nusantara. Kitab ditulis oleh seorang Aceh, diberi makna dalam bahasa Jawa, namun dikaji oleh para santri di Madura, bukanlah hal yang aneh. Pertukaran keilmuan dari tanah Melayu dan tanah Jawa, sekaligus tanah Madura menunjukkan keterbukaan antar peradaban besar di Nusantara.

Membaca kitab kita diajak menyelami filsafat Ibnu Arabi; hanya ada Satu Wujud Mutlak dan semua yang nampaknya wujud di alam ini mendapatkan wujud tersebut dari Sang Maha Wujud. Kita disuguhi sebuah gambaran bahwa sebuah keberadaan adalah satu pancaran sinar, di mana Sang Wujud adalah sumbernya (Nasr, Islamic Philosophy, 2006, 76–77).

Pada halaman kedua kita mendengar Syekh Arif berkata:

“... karena sesungguhnya Aras, Singgasana, tujuh tingkat langit dan bumi, beserta seluruh penghuninya, semuanya Allah ciptakan dari Cahaya Muhammad... dan ini adalah pemancaran awal dari Cahaya Muhammad.”

Cahaya dan bayang-bayangnya memang menjadi simbol penting bagi mazhab Ibnu Arabi. Hubungan Tuhan dan makhluk digambarkan seperti hubungan cahaya dan bayang-bayang. Cahaya tentu bukanlah bayang-bayang tersebut. Tapi, bayang-bayang pada sejatinya bukanlah sesuatu kecuali ditentukan oleh adanya cahaya. “Dunia ini, dalam pengertian ini, adalah “bayang-bayang” Tuhan” (Izutsu, Sufism and Taoism, 1984, 89).

Oleh sebab itu, tidak heran ketika bertemu dengan “wayang”, tradisi ini mendapatkan ladang yang tepat untuk hidup. Sufisme memang ditandai dengan dua hal yang bagi orang luar tampak saling bertentangan. Pada satu bagian dia harus berintikan ajaran Islam (ruh al-Islam). Pada saat yang sama, di sisi luar, sufisme dalam kebudayaan Islam menampilkan tradisi yang paling bebas (Burckhardt, Introduction to Sufi Doctrine, 2008, 4).

Kita kemudian diajak mengamati manuskrip tasawuf filosofis lainnya. Manuskrip berkode Or. 5690 tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Manuskrip tidak memiliki tanda pengenal penyalin dan tempat penyalinan. Namun, makna gandul pegon dalam bahasa Jawa cukup memberikan tanda bahwa kitab ini hasil kajian di pesantren.

Bahasa yang digunakan serupa dengan manuskrip sebelumnya. Pada manuskrip ini “kawikanana dinira” menjadi penerjemah bagi i’lamu.

Kita membaca manuskrip berisi beragam ajaran. Salah satu di antaranya sebuah kitab yang dikarang seorang sufi bernama Syekh Muhammad Fadhlullah al-Hindi al-Burhanfuri (w.1619). Kitab berjudul Tuhfatul Mursalah Ila Ruhin Nabi (Sebuah Persembahan Yang Dihaturkan Kepada Ruh Nabi).

[caption id="attachment_220028" align="aligncenter" width="576"] Manuskrip Or. 5690. Halaman pertama dari kitab Tuhfahtul Mursalah. (foto: Nur Ahmad)[/caption]

Manuskrip Or. 5690. Halaman pertama dari kitab Tuhfahtul Mursalah. (foto: Nur Ahmad)[/caption]

Enam belas halaman kitab cukup singkat untuk menyampaikan ajaran yang sangat padat. Kitab mengikuti mazhab Ibnu Arabi, dan menjabarkan lebih lanjut tujuh tahapan pancaran Ilahi.

Kita membuka halaman pertama teks dan menemukan Syekh Fadhlullah menegaskan hal ini:

“Ketahuilah bahwa sesungguhnya al-Haq (Kebenaran Mutlak/Tuhan) adalah al-Wujud”

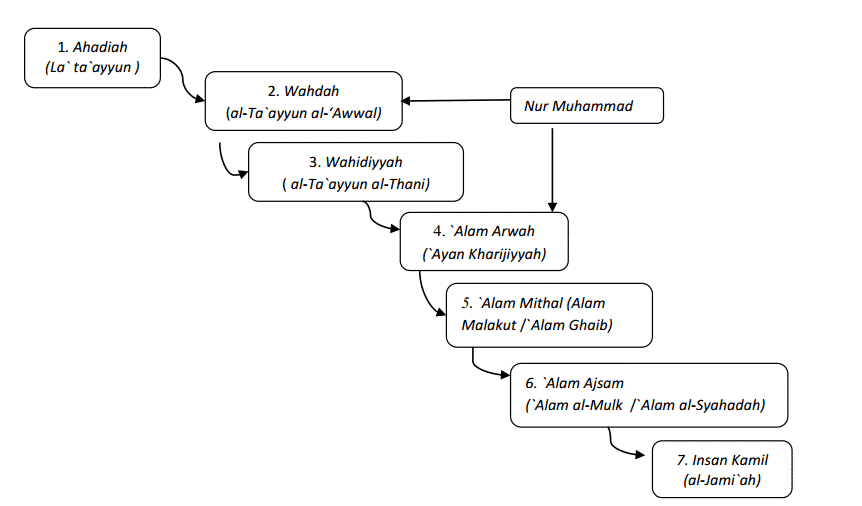

Dari wujud inilah bermula Nur Muhammad (disebut pancaran pertama) dan darinya dipancarkan lagi hingga membentuk tujuh tingkatan wujud, lihat diagaram ini:

[caption id="attachment_220029" align="aligncenter" width="862"] Diagaram Martabat Tujuh al-Burhanfuri diambli dari Amin Che Ahmat dkk., “An Analysis on Doctrine of Nur Muhammad%22, 2017, 1422. (foto: Nur Ahmad)[/caption]

Diagaram Martabat Tujuh al-Burhanfuri diambli dari Amin Che Ahmat dkk., “An Analysis on Doctrine of Nur Muhammad%22, 2017, 1422. (foto: Nur Ahmad)[/caption]

Tujuh martabat ini mengilhami banyak sekali simbolisme mistik dalam tradisi Jawa. Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, misalnya, kedirian manusia tersusun dari tujuh lapisan: hayyu (atma), nur, sir (rahsa), ruh (sukma), nafsu, budi, dan jasad (Simuh, Sufisme Jawa, 1995, 218).

Perubahan Berdasarkan Kebutuhan

Simuh, penulis tentang sufisme di Jawa, patut disyukuri atas karyanya mendedah Serat Wirid Hidayat Jati. Namun gambaran yang beliau berikan memang sepotong. Kesimpulan keliru muncul sehingga seakan ekspresi tasawuf di Jawa tak punya inti Islam.

Menggunakan konsep dari Burckhardt di atas kita bisa menilai bahwa penggunaan bahasa puisi ala Jawa, manunggaling kawula gusti, dan simbolisme-simbolisme wayang, Dewa Ruci dan apa yang nampak seperti bukan dari Islam adalah semata bagian luar dari sufisme; jantungnya tetap tidak berubah yaitu Ruh al-Islam.

Simuh juga keliru ketika condong pada pendapat bahwa sufisme popular yang muncul dengan beragam bahasa kebudayaan Jawa kala itu hanya disokong oleh orang-orang keraton (Mistik Islam Kejawen, 1988, 377). Dalam kebudayaan nusantara, apalagi di masa lalu, pesantren adalah penghubung utama yang harus dilalui sebuah “pemaknaan budaya baru” meskipun didasarkan pada budaya lama untuk diterima masyarakat.

Dua manuskrip kita menunjukkan proses ini, bahwa pesantren dan tentu para aktor di dalamnya menetapkan kajian tasawuf filosofis mazhab Ibnu Arabi sebagai ajaran penting bagi masyarakat muslim ketika itu.

Perubahan yang terjadi sekarang ketika kajian filsafat Ibnu Arabi tidak lagi muncul adalah karena kebutuhan zaman. Masa lalu, masyarakat muslim masih dilingkupi dengan ajaran-ajaran filosofis dari Tantrisme, Hindu, dan Buddha, maka pengenalan terhadap aspek batin dari Islam–yang dalam ekspresinya masih mirip–begitu penting. Filsafat Ibnu Arabi menjadikan perubahan dari Hindu-Buddha ke Islam tidak begitu mengagetkan.

Namun di masa kini, terlebih ketika akses anak bangsa ini ke poros lain peradaban Islam mudah dilakukan oleh banyak orang, tantangan lainnya datang. “Ortodoksi” atau lebih tepatnya “ortopraksi” harus benar-benar dilandaskan pada pengetahuan yang jelas akan sumber-sumbernya dalam teori hukum Islam. Kini kita melihat semakin pentingnya hal ini untuk melawan mereka yang membawa penafsiran tunggal atas Islam ala Wahabisme.

Kembali pada tudingan “pesantren anti-perubahan”. Manuskrip kita menunjukkan bagaimana proses perubahan selayaknya berjalan. Pesantren menjadi penyaring kebudayaan menjadikan perubahan-perubahan yang terjadi tak terlalu menghentak masyarakat.

Perubahan besar dari tasawuf filosofis ala Ibnu Arabi menuju tasawuf laku ala al-Ghazali diusahakan tak memakan banyak korban. Baik dalam arti kematian fisik atau kesesatan jalan hidup.