Jejaring Keilmuan Pesantren dalam Manuskrip

Usaha-usaha yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi, dari dalam maupun luar negeri, selama kira-kira dua dasawarsa terakhir dalam hal mengumpulkan dan mendigitalkan manuskrip-manuskrip kuno yang ada di tangan masyarakat memberi dampak yang amat besar. Manuskrip-manuskrip itu amat kaya akan informasi untuk membentuk kesadaran yang lebih baik tentang sejarah, budaya, dan agama Indonesia.

Pembukaan atas babakan sejarah yang tadinya samar, karena cerita tutur yang simpang siur dan analisis sejarah yang didasarkan atasnya belum matang, diharapkan bisa dilakukan dengan lebih “pasti” dari sumber-sumber tertulis itu. Usaha-usaha ini harus terus ditindaklanjuti dan tidak terhenti pada tahap pengumpulan dan digitalisasi. Yaitu dengan usaha pembacaan dan analisis atas kandungan informasi yang ada di dalamnya.

Beberapa waktu yang lalu, saya diundang oleh Balai Litbang Agama Semarang yang melakukan pengumpulan besar-besaran atas manuskrip-manuskrip Islam kuno yang ada tangan masyarakat Bali. Saya diminta terlibat dalam usaha penulisan buku yang rencananya akan didasarkan pada manuskrip-manuskrip yang berhasil dikumpulkan. Dalam kesempatan itu, saya mengatakan bahwa kekayaan informasi dalam manuskrip yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat itu, yang sebagian besar belum terungkap bagi publik, dapat melahirkan cukup banyak buku penting bagi kajian sejarah keislaman di Bali. Lebih dari itu, gambaran jejaring keilmuan Islam yang melibatkan berbagai daerah di nusantara juga bisa memasukkan Bali sebagai satu tempat penting. Sesuatu yang sejauh ini masih diabaikan.

Saya menyampaikan bahwa aspek transmisi keislaman di Bali ini nampak sangat penting. Amatan sekilas atas koleksi itu menunjukkan peran penting kaum pendatang bagi pengembangan keislaman di Bali sejak abad ke-16 yang meliputi beragam etnis termasuk Madura, Melayu, Jawa, dan Bugis. Amatan lainnya menunjukkan peran penting masjid-masjid tua sebagai simbol pranata sosial masyarakat Islam yang baru tumbuh itu. Perlu diteliti kembali apakah masjid-masjid itu juga melaksanakan proses pengajaran yang lebih kompleks seperti pesantren di Jawa, mengingat masjid-masjid itu menunjukkan ciri-ciri terjadinya proses pembelajaran, seperti sebagai penyimpanan naskah-naskah berbahasa Arab yang dilengkapi dengan pemaknaan dalam bahasa daerah asal, bahkan bahasa Bali.

Terlebih lagi, bagaimana relasi sosial yang terjalin antara masyarakat Islam Bali yang setelah beberapa saat juga mencakup warga lokal dengan kerajaan lokal yang menganut agama Hindu. Kesimpulan sementara menunjukkan hubungan harmonis yang terjadi, mengingat kondisi geografi Bali yang relatif kecil, dan kekuasaan kerajaan yang mutlak, kampung-kampung muslim itu tidak mungkin eksis dan hidup kecuali atas intervensi kerajaan, minimal jaminan atas hak hidup bagi mereka yang menganut agama di luar agama resmi kerajaan. Hal yang sama terjadi di kerajaan Majapahit ketika para pendakwah Islam diperkenankan melakukan aktivitas mereka dan dijamin hak hidup dan berorganisasi, seperti organisasi tarekat.

Kembali kepada peran pesantren, kita bisa lebih yakin akan posisi pentingnya dengan kerangka kajian intertekstualitas atas manuskrip-manuskrip yang menghubungkan antara berbagai kebudayaan nusantara yang sebelumnya nampak terpecah-pecah dan berdiri sendiri-sendiri. Dalam banyak manuskrip, kita menemukan kisah-kisah para wali (dikenal dengan walisongo) dan para murid mereka yang ternyata tersebar tidak hanya di Jawa dengan bahasanya, namun juga meliputi seluruh daerah nusantara dengan beragam bahasa lokalnya.

Bukan hanya kisah-kisah para pendakwah Islam, jejaring keilmuan ini juga menunjukkan bagaimana peredaran kitab-kitab ajaran Islam di nusantara berlangsung. Kitab-kitab tersebut utamanya adalah karya-karya klasik Islam (dikenal sebagai kitab kuning) yang disebarkan dari para guru yang berada di jantung sumber Islam di Mekah, meskipun para pengarang aslinya berasal dari belahan dunia Islam yang amat luas.

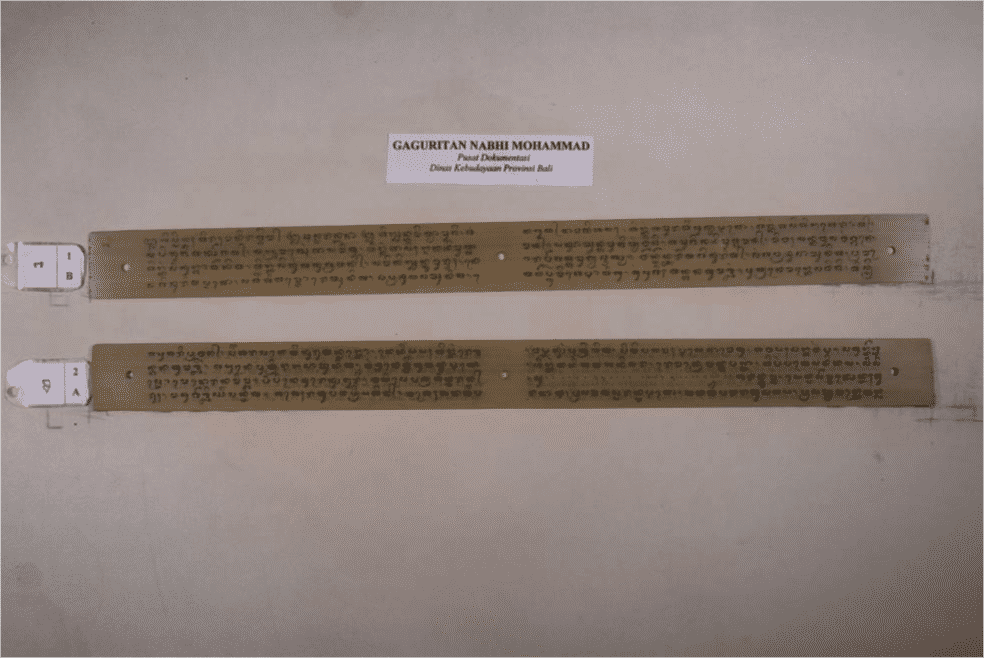

Peredaran ini melibatkan usaha bersama dari aktor-aktor pesantren, yaitu para kiai, dan juga santri - baik santri mukim maupun santri kalong, yang terakhir ini nampaknya berperan aktif di ranah pribumisasi Islam berupa ekspresi lokalitas. Ini dapat kita lihat misalnya pada tradisi mocopatan, yang ada bukan hanya di kebudayaan Jawa, namun juga meliputi kebudayaan Sunda, Madura, Bali, dan Lombok. Naskah yang amat terkenal adalah yang berisi teks-teks pujian terhadap para Nabi, utamanya Nabi Muhammad atau fase dari kehidupan beliau, dan tokoh-tokoh Islam penting, misalnya Serat Yusuf (di beberapa daerah dikenal lontar Yusuf), Serat Nabi Aparas, Serat Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Serat Hasan-Husein.

Hal ini sudah banyak diterangkan oleh kajian-kajian sebelumnya. Yang amat penting pula adalah bahwa kajian atas kitab-kitab klasik di lingkungan pesantren itu ternyata juga melahirkan karya-karya otoritatif baru dari para pengajar Islam di Nusantara yang perkembangan pesatnya dimulai pada abad ke-16. Memang sebelumnya telah lahir misalnya kitab tasawuf Bahrul Lahut karya dari Syekh ‘Abdullah ‘Arif dari kerajaan Perlak yang disebut-sebut sudah ada sejak abad ke-12. Namun, manuskrip yang menunjukkan transmisinya ke luar daerah Perlak hanya ditemukan beberapa abad setelahnya.

Dari program yang sama dilakukan oleh lembaga penelitian agama di atas, ditemukan bahwa kitab ini juga dikaji di pesantren tua di Pamekasan, Madura, pada awal abad ke-19. Fakta ini menguatkan akan pembentukan identitas bersama yang diikat oleh imaji kesatuan wilayah dan agama. Seseorang juga bisa lebih jauh berkata bahwa imaji kebangsaan lebih kuat mengakar di masyarakat akar rumput dengan adanya jejaring keilmuan pesantren. Pada masa sebelumnya kesatuan ini lebih didorong dengan penaklukan kekuasaan dan hubungan ekonomi. Pesantren yang memang pada dasarnya bersifat komunal dan terbuka memungkinkan pembentukan perasaan kebangsaan ini lebih merasuk secara sukarela kepada komunitas-komunitas yang lebih luas melalui jejaring ilmu, budaya, dan agama dengan “bahasa” masing-masing.

Bukti akan kesatuan ini bisa dilihat pada sikap bersama yang relatif akomodatif terhadap ajaran tasawuf Ibnu Arabi yang hampir menyeluruh di nusantara di masa lampau. Sebuah posisi yang dianut, jika mempertimbangkan manuskrip di atas, sejak awal Islam masuk ke nusantara hingga abad ke-19. Posisi-posisi penting para penasehat raja di Banten, yang dipegang oleh Syekh Yusuf Tajul Khalwati, misalnya juga menunjukkan hal ini. Termasuk para wali di sekitar Kerajaan Demak juga menunjukkan kesatuan pandangan ini.

Pada kasus-kasus tertentu, benturan yang terjadi dan tuduhan terhadap para penganut ajaran wihdatul wujud ini lebih dilatarbelakangi oleh sesuatu di luar dari inti ajaran. Misalnya, pada kasus Syekh Ahmad Mutamakkin, tuduhan atas penyebarluasan ajaran yang dituduh menyimpang sebenarnya adalah satu sikap kerajaan atas pendekatan baru dalam hubungan antara penguasa dan masyarakat yang ditawarkan Ki Cebolek itu.

Dalam contoh lain seperti yang terjadi pada Syekh Siti Jenar, pemilihan pendekatan dakwah yang menjadi kritik utama alih-alih ajaran yang didakwahkan. Contoh terakhir adalah sikap dari Kiai Sholeh Darat (1903) yang melarang akses terhadap ajaran ini karena kecenderungan dominasi esoterik atas agama yang membawa pada lahirnya beragam sekte-sekte sebutlah aliran kepercayaan di Jawa, yang berada di luar Islam. Aliran-aliran kepercayaan ini menyingkirkan ajaran eksoteris dan semata-mata berpegang dengan ajaran esoteris.

Dengan demikian, Kiai Sholeh mengkritik ekses negatif yang dicipta oleh para penafsir ajaran ini, utamanya dari keraton pasca perang Diponegoro. Oleh karena itu, tidak ada kesulitan bagi Kiai Sholeh untuk merujuk pada Syeikhul Akbar Ibnu Arabi seperti yang beliau lakukan pada kitab tafsir Faidhurrahman, karena beliau mampu menjelaskan bangunan utuh Islam dengan aspek tasawuf dan fikih yang seimbang dalam ajaran sang sufi.

Selama masih terbuka kesempatan untuk memperkaya informasi dari manuskrip-manuskrip kuno yang ditemukan, maka pembacaan atas hubungan keislaman dan kebudayaan termasuk yang terjadi dalam konteks pesantren belum-lah final. Di masa datang, akan muncul pembacaan baru yang memperkaya gambaran pembentukan keislaman kita dewasa ini. Usaha-usaha pemajuan kebudayaan ini, termasuk didalamnya pembentukan pemahaman atas budaya dan agama, telah digerakkan diantaranya oleh namun tidak terbatas pada Direktorat Jenderal Kebudayaan melalui beragam program fasilitasi bidang kebudayaan, para peneliti manuskrip pesantren seperti Amiq Ahyad, Oman Fathurrahman, Ahmad Baso, dan Ahmad Ginanjar Sya’ban.