Buku & Kita

|

Kajian Manuskrip

Inilah Ulama Jawa Pertama yang Menulis Kitab Berisi Menolak Wahabi

Nur Ahmad

Senin, 14 Oktober 2019 | 07:50 WIB

Sejarah memberikan kita pemahaman: mengapa sebuah sikap ditunjukkan? Mengapa sebuah gelar --baik maupun buruk-- dilekatkan? Dan mengapa sebuah organisasi didirikan?

Kita diajak melihat sejarah Wahabisme di negeri ini yang mula-mula masuk melalui Sumatra Barat di awal abad 19. Sebuah gerakan zaman menggegerkan banyak negeri Islam ketika muncul di pentas dunia.

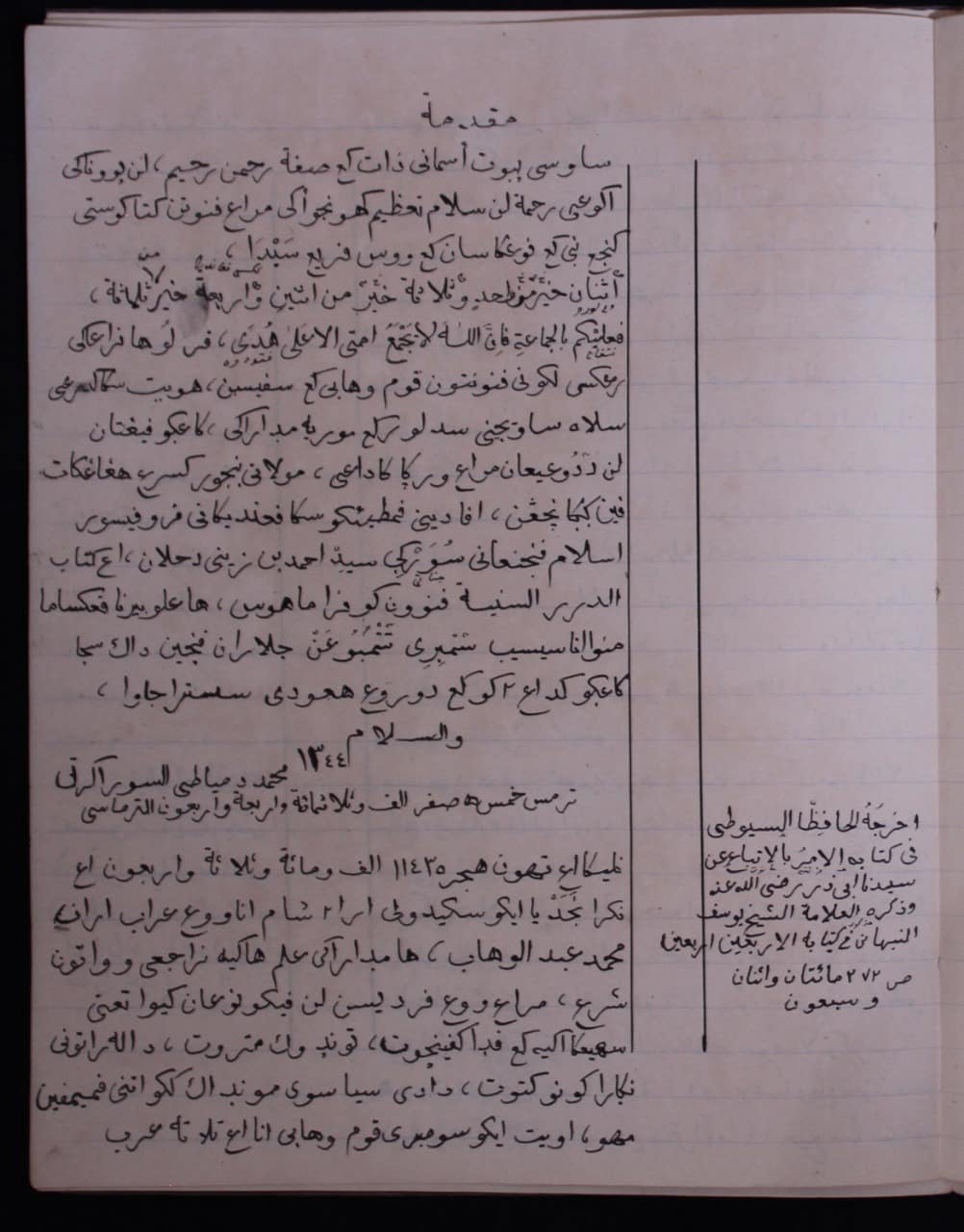

Hiruk-pikuk intelektual menembus hingga ke Nusantara. Sebuah kitab yang masih berupa tulisan tangan lahir memberi suluh. Penanda waktu dalam kitab menunjukkan 15 Shafar 1344. Kalender itu bersamaan dengan Rabu Kliwon, 26 Agustus 1925. Indonesia masih berada dalam jajahan Belanda. Namun kesadaran para ulama yang terusik bersuara menembus batas ribuan pulau.

Kiai Muhammad Dimyathi bin Abdul Karim as-Surakarta berkepentingan menuliskan tentang sejarah Wahabisme. Kitab diharapkan mampu mencerdaskan masyarakat agar tidak terpengaruh gerakan zaman yang baru itu. Oleh sebab itu, kitab ditulis dalam aksara Pegon yang umum digunakan masyarakat di masa sebelum sekolah-sekolah negeri lahir. Sebelum aksara Latin diperkenalkan secara masif melalui kelas-kelas. Kitab menggunakan bahasa Jawa mengingatkan kita pada pengarang Pegon yang prolifik dari Semarang, Kiai Sholeh Darat (w. 1903).

Tantangan zaman berbeda melahirkan kitab yang berbeda. Kiai Sholeh menghadapi masyarakat yang dibingungkan akan agamanya sendiri dari diskursus keislaman-kejawaan oleh para peneliti Belanda. Oleh sebab itu, kitab-kitab darinya lahir berisi pedoman-pedoman akidah lurus dan panduan praktikal ibadah yang dikuatkan dengan pendekatan sufistik ala al-Ghazali.

Kitab tak bernama dari Kiai Muhammad Dimyathi as-Surakarta merespon dunia Islam yang bergejolak. Kitab merujuk pada sebuah kitab penting Wahabisme dari guru para ulama Nusantara di Mekkah, Sayid Ahmad Zaini Dahlan.

Kitab menceritakan Wahabisme mulai dari pendirinya, Muhammad bin Abdul Wahab. Seorang dari suku Tamim lahir pada 1111 H (1699/1670 M). Masa kecilnya dihabiskan dengan belajar di Mekah dan Madinah karena memang keturunan orang alim yang agung yang mengagungkan ilmu.

Namun sejak kecil ada tanda-tanda bahwa dia akan menjadi seorang yang keliru dan menyesatkan banyak orang yang mengikutinya. Ayahnya, Syaikh Abdul Wahab, para gurunya seperti, Syaikh Sulaiman al-Kurdi (penulis Hasyiyah Minhajul Qawim) dan Syaikh Muhammad Hayah al-Hanafi, telah memprediksikan hal tersebut.

Tidak begitu lama, prediksi itu mewujud. Bidah dan ajaran kelirunya disebarkan menyebabkannya diusir dari Madinah menuju ke Nejed pada tahun 1143 H (1730/1731 M). Kitab kemudian meneruskan kisah Wahabisme yang sukses mendapatkan banyak pengikut di Nejed.

Ajaran Wahabisme yang ditentang oleh kitab pun disebutkan. Kaum Wahabi-Salafi dengan gerakan barunya telah meyakini bahwa mereka lebih Islam dari para ulama sebelumnya. Dalam kitab disebutkan ucapan mereka: “Kalian semua telah kami Islamkan lagi, karena sejak tahun 600 H hingga kini telah musyrik…”.

Ajaran lainnya adalah larangan untuk bertawasul kepada Nabi, para wali, dan mengambil berkah (ngalap barokah) dari orang-orang saleh. Selain itu, Wahabisme juga mengharamkan ziarah ke kubur Nabi saw, apalagi ke kubur para wali. Bahkan gerakan ini telah menghancurkan banyak sekali kubur para wali dan orang-orang saleh.

Terlebih lagi, Wahabisme melarang majelis-majelis selawatan, wiridan, zikir, dan mauludan. Padahal semua itu adalah hal yang biasa dilakukan sebagian besar masyarakat Islam, juga yang berada di Indonesia.

Kesatuan Pandangan

Kita membaca tulisan Kiai Muhammad Dimyathi as-Surakarta pada 1925 diajak merenung --saya rasa ini salah satu kitab tua yang membahas Wahabi. Sebuah gerakan yang berada jauh diseberang samudera telah direspon. Gerakan yang nantinya mengambil alih Mekkah. Praktik perbedaan mazhab yang umum di Mekkah dilarang, meskipun akhirnya dibolehkan lagi. Situs-situs yang menjadi “ayat” (tanda) yang menjadi jangkar bagi kita untuk mengingat Islam di masa lalu dihancurkan. Lebih dari itu, gerakan ini akan sangat berbahaya jika masuk ke nusantara.

Kiai Muhammad Dimyathi as-Surakarta tidak sendiri. Beberapa bulan setelah menulis kitab ini, dia menulis kitab Lawāmi‘ul Burhān wa Qawāṭi‘ul Bayān. Dengan dukungan dari gurunya, Kiai KH. Dimyathi Abdullah at-Tarmisi (w.1934) dan Sayid Hasan bin Abdullah Ba’bud at-Tarmisi, kitab Lawāmi‘ ini disusun untuk menangkal satu ajaran Wahabisme, anti-mazhab. Saya telah menuliskan ulasannya di situs Bincang-Syariah.

Kiai Muhammad Dimyathi as-Surakarta, Kiai KH. Dimyathi Abdullah at-Tarmisi, dan Sayid Hasan bin Abdullah Ba’bud at-Tarmisi adalah beberapa nama dari banyaknya ulama Nusantara yang menolak gerakan Wahabisme.

Kesamaan pandangan meraka terhadap Wahabisme ini melahirkan pendapat akan pentingnya bangkit bersama melawan Islam sempit ala Wahabisme; Islam yang memberangus ekspresi kebudayaan lokal. Islam yang jumawa, merasa benar akan dirinya sendiri. Islam yang Tampaknya tidak ramah terbedaan. Islam yang mengerdilkan peran perempuan. Islam yang sama sekali tak mempertimbangkan aspek psikologi.

Kesatuan pandangan inilah yang akhirnya melahirkan organisasi Nahdlatul Ulama di tahun 1926. Kebangkitan Para Ulama diharapkan memberi suluh bagi masyarakat yang tampaknya akan ditimpa kegelapan ala Wahabisme.

Sebuah tulisan pendek untuk mengingat sejarah, sehingga kita tahu asal penolakan ajaran Wahabisme yang sekarang dikaburkan dengan sebutan Salafisme itu. Wallahu a’lam.