"Post-Truth" dan Fenomena Hoax

Jika mengamati perilaku sosial masyarakat saat ini, kita mendapati bahwa pola-pola interaksi sosial itu mengalami perubahan secara drastis. Perubahan itu tidak hanya pada level yang luas di masyarakat secara umum, tetapi juga pada unit sosial terkecil, yakni keluarga. Hal itu disebabkan oleh meningkatnya peran teknologi internet dan media sosial dalam keseharian kita.

Pada tingkatan yang lebih luas lagi, perangkat-perangkat canggih itu telah mendefinisikan ulang cara-cara kita berkehidupan sosial. Kuatnya pengaruh medsos dan grup-grup online di Indonesia telah mengubah persepsi kita tentang pola-pola interaksi dan fungsi koordinatif dalam kehidupan sosial-politik masyarakat dewasa ini.

Jika dulu perbedaan ideologi politik di masyarakat umumnya tidak terlalu kentara atau dapat secara sengaja disembunyikan karena berbagai alasan, hari ini kita bisa dengan mudah membaca kecenderungan ideologi atau keberpihakan politik seseorang hanya dari cara ‘me-like’ dan ‘men-share’ sebuah informasi. Polarisasi ini demikian kuatnya sehingga pada tingkatan tertentu secara tidak sadar telah meningkatkan ketegangan sosial di dunia online tersebut yang kerap terbawa hingga dunia nyata.

Suhu politik memanas

Situasi ini semakin mengeras menjelang pilkada serentak di tahun 2018 dan pilpres 2019, ketika suhu politik terus saja memanas dari hari ke hari di republik ini. Demam politik ini tak jarang membawa pada kegerahan dan kegelisahan sosial yang panjang bagi sebagian orang.

Ditambah dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang mudah sekali terbawa arus hingga terseret gelombang terkait polarisasi dukung-mendukung partai politik ini. Bahkan, sebagian di antaranya masih merupakan sisa-sisa pilpres 2014. Lambat-laun hal ini mengkristal menjadi mobilisasi politik identitas yang cukup serius, disebabkan masifnya penyebaran informasi dan pengaruh yang ditimbulkannya.

Satu dekade yang lalu barangkali kita belum membayangkan atau belum menyadari sepenuhnya akan dasyatnya dampak dari internet dan media sosial bagi mobilisasi massa dan pergulatan politik identitas di Indonesia. Nyatanya, hari ini kita menyaksikan bagaimana dunia virtual menjadi sebuah perangkat yang sangat efektif bagi terjadinya proses perubahan sosial di masyarakat.

Mobilisasi politik identitas dan perubahan sosial melalui teknologi internet yang semakin canggih ini telah mengaburkan batas-batas teritori secara geografis. Hal ini semakin meningkatkan bekerjanya sistem-sistem yang dibangun di dunia maya semacam e-commerce, cyber army, dan lain-lain.

Akibatnya, pemerintah pun merasa perlu secara serius merumuskan kebijakan dan peraturan terkait pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan yang timbul di dunia dalam jaringan (daring). Bahkan Presiden RI pun merasa perlu membentuk satgas khusus siber untuk mengantisipasi dan mengatasi gejolak-gejolak yang ditimbulkan oleh dunia siber yang mulai meresahkan.

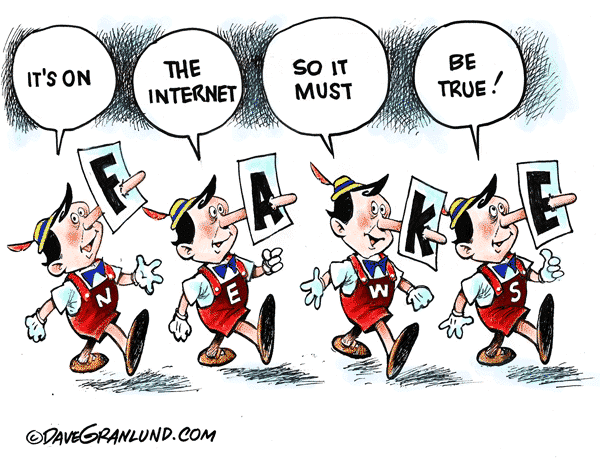

Salah satu perangkat mobilisasi untuk mengubah persepsi masyarakat tentang suatu hal adalah dengan diproduksinya hoax, baik secara disengaja ataupun tidak. Hoax adalah berita atau informasi yang sengaja dipalsukan. Terkait dengan itu, belum hilang dari kesadaran memori kita bagaimana kerasnya gesekan-gesekan dalam interaksi di dunia media sosial hingga ujaran kebencian dan hoax tersebar secara sempurna pada pilpres 2014, dan diulang lagi secara luar biasa pada Pilkada Jakarta 2017.

Sebuah situasi yang terus-menerus meracuni kehidupan kita sehari-sehari. Sayangnya, hoax itu justru mendapat tempat yang luas di era demokrasi berbasis teknologi internet ini. Anomali ini muncul disebabkan rendahnya tingkat melek media masyarakat. Dampaknya menjadi luar biasa. Gesekan sosial terus meningkat. Sikap-sikap intoleransi justru makin mendapat tempat atas nama kebebasan berpendapat.

Tampaknya, anomali demokrasi menemukan tempatnya sendiri di kala kran kebebasan terbuka lebar sementara kebocoran informasi di sana-sini tak mampu dibendung. Akibatnya, banjir sampah hoax menjadi makanan sehari-hari. Ibarat polusi yang mengandung racun yang lama-lama membahayakan kesehatan, demikian pula dengan informasi palsu atau hoax.

Jika setiap hari kita terus menguyah hoax bukan tak mungkin akan mengganggu akal sehat dan kejernihan berpikir. Oleh karena itu, sangat penting untuk secara terus-menerus membersihkan sampah-sampah hoax yang membanjiri kehidupan sosial daring kita dengan bacaan-bacaan yang bermutu misalnya.

Repotnya, fenomena hoax yang sebagian besar sengaja diproduksi itu mendapat momentumnya dalam sebuah era yang disebut era post-truth atau pasca kebenaran. Ini bukan cuma fenomena khas pada tahun politik di Indonesia. Tetapi telah menjadi fenomena global. Atau, jangan-jangan kebiasaan hoax di era post-truth itu diimpor dari luar negeri?

Era post-truth

Apa itu post-truth? Sebuah istilah yang semakin populer belakangan ini. Bahkan, Oxford Dictionary menobatkannya sebagai kata paling populer di tahun 2016, dengan menyebutnya sebagai the word of the year.

Di era post-truth, batas antara kebenaran dan kebohongan, kejujuran dan ketidakjujuran, fiksi dan non fiksi tidak lagi jelas. Fakta-fakta objektif dipandang tidak lagi penting untuk membangun opini publik. Alih-alih, opini dibangun dengan cara membangkitkan emosi dan keyakinan personal masyarakat.

Istilah post-truth dilekatkan penggunaannya dalam banyak peristiwa politik yang --terutama-- ditampilkan melalui media, sehingga memunculkan politik post-truth. Penggunaan istilah ini yang paling menonjol misalnya adalah peristiwa Brexit di UK dan kemenangan Donald Trump di USA. Trump, disebut sebagai contoh pengguna post-truth yang sangat menonjol dalam kampanye-kampanye politiknya.

Misalnya, ketika Trump menyebut Obama adalah 'pendiri' ISIS dan Hilary sebagai 'co-founder'nya. Ia tidak peduli apakah itu benar atau salah.Yang penting, orang memercayainya. Post-truth ini justru mendapat coverage yang luas dari media. Dengan kata lain, medialah yang menjadi tempat bagi tumbuh dan bersemainya post-truth.

Jika kita mengamati hiruk pikuk politik di Indonesia, kira-kira fenomenanya sama. Opini publik dibangun melalui sentimen emosional, termasuk melalui isu SARA yang sangat kental. Di sini, fakta objektif tidak lagi penting. Benar atau salah pun tidak lagi diperdulikan. Yang penting adalah publik memercayainya. Itulah dunia post-truth. Bukankah di situ hoax dan rumor merajalela?

Jika media sosial dan bahkan media-media mainstream berperan penting pada semakin efektifnya post-truth, maka betapa sulitnya bagi kita untuk melihat dan memilah mana fakta atau kebohongan, mana kejujuran atau ketakjujuran, mana fiksi atau fakta. Inilah dunia post-truth, ketika kebenaran tidak lagi penting.

Akan tetapi, bagaimana pun kita dianugrahi kekuatan akal pikiran dan kepekaan batin yang mampu melampaui segala macam ujaran kebencian dan berita palsu. Kepada akal sehat dan hati yang bersihlah, kita kembali. Mari, perangi hoax!

Wallahua’lam.