Al-Matsnawi Rumi: Perilhal Gajah dan Reduksi Pengetahuan

Kisah-kisah hikmah yang diriwayatkan oleh para sufi sejatinya adalah pesan moral yang isinya sarat dengan apa yang terjadi pada kehidupan keseharian kita. Maka dari itu kisah-kisahnya sangat relevan untuk diulang-ulang atau diceritakan kembali di zaman kiwari ini, atau dalam bahasa agamanya shalih li kulli zaman wa makan.

Ada kisah hikmah dari sufi agung Jalaluddin Rumi dan Idris Shah –sufi modern, yang sangat patut untuk kita renungi. Kisah ini bercerita perihal kecenderungan manusia yang berbeda-beda dalam menafsirkan suatu objek.

Alkisah, dalam al-Matsnawi, Maulana Jalaludin Rumi pernah berkisah tentang seekor gajah di rumah yang gelap. Rumi bercerita bahwa ada orang India membawa seekor gajah ke suatu negeri yang penduduknya belum pernah melihatnya.

Mereka tempatkan gajah itu di sebuah rumah yang gelap tanpa cahaya. Lalu, orang-orang pun masuk ke rumah itu satu demi satu untuk merabanya.

Begitu mereka keluar dari rumah itu, masing-masing dari mereka pun bercerita tentang apa yang ditangkap indra perabanya. Salah seorang yang tangannya meraba belalai mengatakan: gajah itu seperti terompet!

Sementara yanh meraba telinganya mengatakan: gajah itu seperti kipas!

Satu orang tinggi yang bisa meraba punggungnya mengatakan: gajah itu seperti kasur! Satu orang lagi yang lebih pendek hanya bisa meraba kaki-kakinya mengatakan: gajah itu seperti tiang!

Mereka semua tidak bersepakat. Masing-masing meyakini bahwa apa yang dirabanya itu benar-benar mewakili makhluk gajah tersebut. Mereka pun saling klaim dan saling gugat.

Dalam kisah yang hampir sama sang sufi modern, Idris Shah, juega bercerita. Alkisah, di sebuah kota, Semua penduduknya buta. Seorang raja dengan pengikutnya lewat dekat kota itu; ia membawa tentara dan memasang tenda di gurun. Ia mempunyai seekor gajah perkasa, yang dipergunakannya untuk berperang dan menimbulkan ketakjuban rakyat.

Penduduk kota itu ingin sekali melihat gajah tersebut, danbeberapa di antara orang-orang buta itupun berlari-lari bagaikan badut-badut tolol berusaha mendekatinya.

Karena sama sekali tidak mengetahui bentuk dan wujud gajah, merekapun meraba-raba sekenanya, mencoba membayangkan gajah dengan menyentuh bagian tubuhnya. Masing-masing berpikir telah mengetahui sesuatu, sebab telah menyentuh bagian tubuh tertentu.

Ketika mereka kembali ke tengah-tengah kaumnya, orang-orang pun berkerumun di sekeliling mereka. Orang-orang itu keliru mencari tahu tentang kebenaran dari rekan-rekannya sendiri yang sebenarnya telah tersesat.

Kerumunan orang itu bertanya tentang bentuk dan wujud gajah: dan mendengarkan segala yang diberitahukan kepada mereka. Orang yang tangannya menyentuh telinga gajah ditanya tentang bentuk gajah. Jawabnya, "Gajah itu lebar, kasar, besar, danluas, seperti babut."

Dan orang yang meraba belalainya berkata, "Saya tahu keadaan sebenarnya. Gajah itu bagai pipa lurus dan kosong, dahsyat dan suka menghancurkan". Orang yang menyentuh kakinya berkata, "Gajah itu perkasa kokoh, bagaikan tiang."

Masing-masing telah meraba satu bagian saja. Masing-masing telah keliru menangkapnya. Tidak ada pikiran yang mengetahui segala: pengetahuan bukanlah sahabat yang buta. Semuanya membayangkan sesuatu, yang sama sekali keliru.

Makhluk tidak mengetahui perihal ketuhanan. Tak ada Jalan dalam pengetahuan ini yang bisa ditempuh dengan kemampuan biasa.

Hikmah yang bisa kita petik dari kedua kisah di atas ialah, orang-orang berdebat tentang bentuk gajah adalah seperti apa yang mereka definisikan, gajah dalam bentuk-bentuk partikular yang mereka pahami. Mereka tak mampu menembus "realitas" atau "yang Esensi" dari gajah. Jelas, secara alami perbedaan pandangan tersebut terjadi, karena memang perbedaan kultur mereka dan keterbatasan ilmu serta pengetahuan –terbatas kegelapan dan kebutaan ilmu.

Ini adalah sindiran bagi kita, betapa kita sering berdebat perihal bentuk-bentuk yang tidak esensial dan sering berselisih karena persoalan atau hal-hal sepele. Dengan kata lain, Rumi dan Idris Shah menyayangkan banyak orang yang hanya terpukau kepada kulit atau bentuk luarnya saja dan mengabaikan yang esensi.

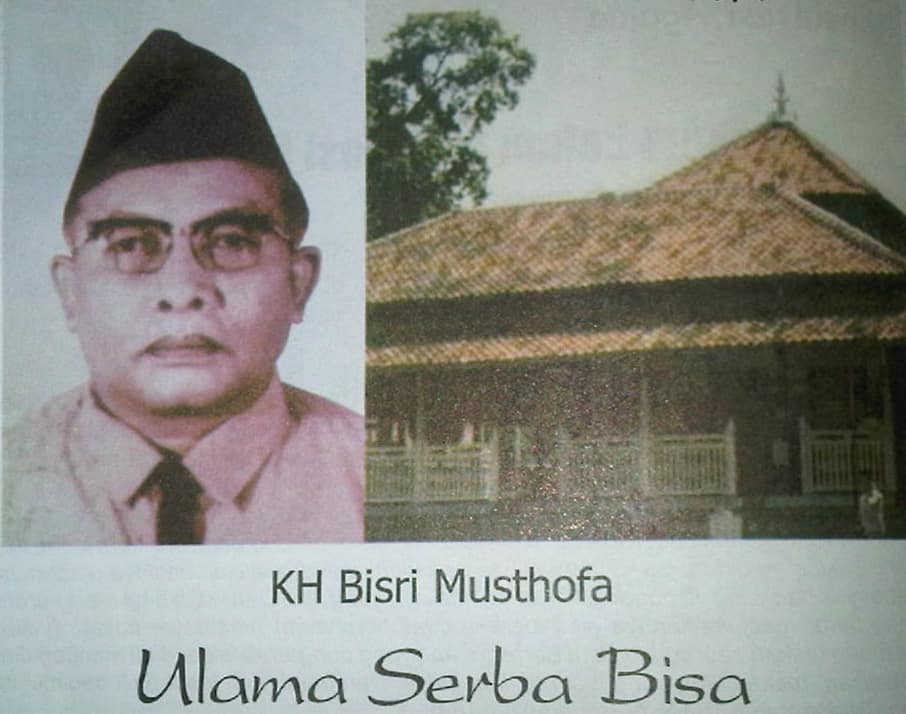

Perdebatan seperti ini pun juga sering terjadi dalam kalangan ulama, entah itu perihal tafsir, fikih, maupun hal-hal lain yang sifatnya lebih sepele. Dari pikiran semacam itu, mucul ulama yang dengan mengutip firman Tuhan ia merasa bahwa pendapatnya sejalan dan memihak pada Tuhan, dengan sombongnya seolah-olah ia mempunyai akses langsung kepada Tuhan.

Di sisi lain muncul ulama yang juga mengutip firman Tuhan, akan tetapi karena keterbatasan pengetahuan manusia ia merasa pendapatnya hanya sebatas pendapat manusia biasa yang sifat kebenarannya relatif, masih jauh dari kebenaran absolut yang Tuhan miliki.

Ulama kategori terakhir ini menyadari bahwa dengan mengutip firman Tuhan bukan menandakan bahwa pendapat itu sama dengan pendapat Tuhan.

Ia sadar sejatinya ia hanya menafsirkan pendapatnya sendiri yang sifat kebenarannya pun relatif dan merupakan reduksi dari hasil interaksi antara manusia dengan ayat-ayat.

Maka, karena itu, para ulama biasanya selalu menutup pengajiannya dengan kalimat "Wallahu a’lam", itu tidak lain dalam rangka menepis kekacauan epistimologis akan penafsirannya atas ayat ataupun firman Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang lebih mengetahui akan maksud dari firman-Nya. Wallahu a’lam