Ada Karl Marx di Pojok Pesantren

Setelah menyelesaikan pendidikan madrasah aliyah di salah satu pondok pesantren di Madura, gairah untuk bisa belajar ke perguruan tinggi makin bergelora. Apalagi bila sahabat-sahabat yang sudah purna sering bertandang ke pesantren dan bercerita tentang gemerlap kota, asyiknya dunia kampus, plus—meminjam bahasa Pram—bunga-bunga penutup abad. Satu lagi, gaya bicara mereka selalu memukau walau sulit bagi kami yang masih di pesantren memahaminya.

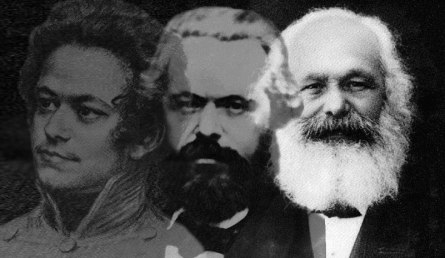

Contoh saat berbincang dengan sahabat-sahabat yang sudah ngampus itu, yang muncul selalu pikiran atau pendapat “gila” dan serba rasional. Jauh beda dengan kami yang saban waktu dibimbing menghayati serta dituntut bersikap takzim dari pelbagai kitab yang kami pelajari. Soal apakah itu masuk akal atau tidak tak ada ruang untuk mempersoalkannya. Di tambah lagi tokoh-tokoh yang mereka selipkan disetiap pembicaraan; menurut Che Ghuevara, menurut Albert Camus, menurut Ali Syariati, menurut Marx, intinya, nama-nama itu asing bagi saya.

Tapi, harus saya akui, semua itu menambah tebal keyakinan untuk belajar di perguruan tinggi. Soal biaya, sebagai anak petani saya anggap saja bukan problem utama. Namun, saya sadar bahwa bercita-cita belajar hingga perguruan tinggi pasti mengganggu dan memeras pikiran keluarga.

Dari mana biaya kuliah anak didapat bila untuk hidup sehari-hari masih teka-teki? Dibandingkan anak-anak kampung yang usianya sepantaran dengan saya, sekolah sampai tamat madrasah aliyah saja adalah anugerah tak tepermanai.

Pilihan saya kuliah jatuh pada dua kota; Yogyakarta dan Bandung. Kenapa? Yogyakarta atau Jogja terlalu karib di telinga saya karena, sahabat-sahabat yang sudah purna belajar di pesantren rata-rata memilih Jogja sebagai tempat belajar. Dan citra yang terbangun di mata orang-orang kampung mahasiswa Jogja identik dengan rambut gondrong, pakai kalung, tampilan ugal-ugalan, dan jarang mandi.

‘Sesuai’ dengan hasrat saya yang masih remaja. Tapi sudah tentu yang demikian ini, bagi Ayah yang Madura negeri (orang yang hanya memiliki pertalian darah dari Ibu atau Bapaknya saja, tapi lahir dan besar tidak di Madura, itu disebut Madura swasta) yang begitu teguh memegang ajaran agama serta adat ketimuran, tak cocok.

Pilihan kedua adalah Bandung. Alasannya, karena salah seorang tetangga kuliah di Kota Kembang tersebut. Tapi Ayah tetap tak memberi restu. Karena tetangga saya itu, jika pulang kampung, tampilannya tiada beda dengan made in Jogja. Apa karena ia mengambil jurusan filsafat ya? Filsafat, bagi saya waktu itu adalah kata yang angker. “Jangan belajar filsafat nanti kafir!” kata seorang guru menasehati.

Akhirnya saya turuti kemauan Ayah, yaitu kuliah di perguruan tinggi pesantren. Pilihannya pun dua: Tebuireng Jombang dan Paito Probolinggo. Saat-saat diminta keputusan menentukan dua pesantren yang diajukan Ayah, saya mengalami kejadian unik.

Di perpustakaan pesantren saya menemukan majalah Tebuireng yang di salah satu rubriknya mengulas sosok KH Zaini Mun’im. Isyarat apakah ini? Satu sisi kejadian ini telah mengenalkan saya pada pesantren Tebuireng, salah satu pesantren yang ditawarkan Ayah. Apalagi redaktur pelaksananya adalah Ilyas Siraj yang, menurut dugaan saya, ia adalah KH Ilyas Siraj pengasuh pesantren tempat saya menghabiskan masa remaja. Tetapi, kejadian tersebut juga mengenalkan saya pada KH Zaini Mun’in, pendiri pesantren Nurul Jadid Paiton. Saya pun bingung dan menyerahkan semua keputusan pada Ayah.

Keputusan akhir, saya harus kuliah di pesantren Nurul Jadid Paiton, ujung timur kabupaten Probolinggo. Apa alasan Ayah, entahlah saya tak tahu. Jujur, saya sedikit kecewa. Karena angan-angan kuliah di Jogja atau Bandung, merasakan suasana ‘kebebasan’ seperti sahabat-sahabat lain, tak jadi kenyataan. Tapi saya coba meyakin-yakinkan diri saya bahwa semua ini pasti ada hikmahnya (Blessing in Disguise).

Satu dua bulan di pesantren saya tak menjumpai hal-hal yang terasa ganjal. Semua kegiatan sama dengan rutinitas pesantren-pesantren lain. Mengaji kitab dan Alquran, salat berjamaah, dan berangkat sekolah di pagi hari. Sedang untuk kuliah kebanyakan dilangsungkan pada sore hari. Hanya, asrama santri dikelompokkan ke dalam beberapa spesifikasi keilmuan sebagai penunjang minat dan bakat santri dan atau sesuai dengan jalur sekolah yang ditempuh. Asrama tahfidz dan tahsin Alquran, bahasa Arab-Inggris, Ma’had Aly, Madrasah Aliyah, Mahasiswa, dan seterusnya.

Keterkejutan saya bermula saat setelah orientasi pengenalan kampus dan pesantren usai. Seorang sahabat yang satu kamar berkata setengah berbisik, “Ikut kajian, yuk,” katanya. “Di Kelompok Kajian Pojok Surau (KKPS),” lanjutnya. Di asrama mahasiswa yang saya tempati KKPS memang menjadi buah bibir, utamanya di kalangan mahasiswa (santri) baru.

Menurut kabar hasil saya nguping, KKPS adalah kelompok kajian atau klub diskusi yang mengkaji persoalan-persoalan filsafat. Konon, orang-orang yang aktif di dalamnya disegani di lingkungan pergaulan kampus. Tak kalah menarik memiliki banyak fan di lingkaran mahasiswi. Tapi bukan yang terakhir ini yang menarik bagi saya melaikan, kajian filsafatnya itu lho. Masa ada sih yang begitu di pesantren?

Karena penasaran dan kadung terjangkit virus ‘pikiran liar’ sejak sebelum mondok, saya pun ikut bergabung. Ternyata betul, yang dikaji memang filsafat. Ya, saya tak salah nulis dan Anda tak salah baca, filsafat. Kata yang angker dan dilarang mendekatinya oleh salah seorang guru dahulu, kini saya bercumbu mesra dengannya.

Kajian rutin filsafat di KKPS berlangsung saban Minggu malam dan Rabu malam, pukul 22.00 hingga dini. Tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang kaku dengan menerapkan pelbagai peraturan baku. Di KKPS semua proses pembelajaran berjalan secara kultural tetapi, barang kali inilah kekurangannya bagi cara pandang tertentu. Yang jelas, kami lalui proses belajar dengan hati dan penuh cinta.

Tidak hanya wacana tentang filsafat yang didapat, saya merasa memasuki dunia baru dan menemukan Jogja atau Bandung di sini, tentu dalam versi yang beda. Buku-buku yang dibaca bukan lagi terbatas pada Tafsirul Jalalain, tapi juga Derridain, dari Fathul Qarib ke "Fathul Marx", begitulah canda yang dikenal di kalangan KKPS.

Telinga saya juga terlatih untuk tidak hanya akrab dengan musik Nasida Ria atau Gambus tapi juga musik metal nan cadas. Mulai dari The Unforgiven-nya Metallica sampai Wind of Change yang dilantunkan Scorpion. Tragedi 65 juga kami perbincangkan tanpa merasa waswas.

Dalam hal dimaksud sudah tentu banyak pandangan minor yang harus disikapi secara dewasa. Sampai muncul bahwa yang pas, menurut yang berpandangan minor itu, bukan kajian pojok surau tapi kajian pojok SETAN! Benarkah demikian? Saya rasa tak pantas membela diri dalam hal ini. Yang pasti, kami sadar sesadar-sadarnya bahwa sejauh apa pun jelajah bacaan yang dilalui toh kami tetap santri.

Selain itu, saya juga banyak belajar untuk tidak kaget ketika menghadapi pelbagai persoalan. Karena pada dasarnya mereka yang lebih dulu emosi di dalam menyikapi pelbagai persoalan, karena memang jelajah pengetahuannya berkisar di situ-situ saja, tak sudi melihat wacana lain. Sebab saat melihat wacana lain, mulai dari buku sampai film misal, pikirannya sudah terkepung amarah haqqul yakin bahwa hanya apa yang diketahuinya yang benar. Celakanya lagi, apa yang diyakininya itu benar diekspresikan dalam bentuk kekerasan.

Kini, sepertinya sudah tidak relevan lagi membatasi santri dengan wacana-wacana yang mu’tabarah. Karena memang tantangan atau realitas yang dihadapi makin kompleks. Di sinilah adagium al-muhafadhatu ‘ala qomis sholih wal akhdzu bil jadidil aslah patut dijadikan titik pijak bagi seorang santri agar benar-benar menjadi khadimul ummah. Wallahu ‘alam